東大合格者は193人→1人に激減」日本一の都立高校・日比谷から天才がいなくなったワケ

1/31/2022

明治期に作られた「第一中学」の流れをくむ都立日比谷高校は、かつて東大合格者数で日本一の実績を誇っていた。ところが、ある時期から低迷してしまう。教育ジャーナリストの小林哲夫さんは「1967年に導入された学校群制が、進学エリートコースを崩壊させた」という――。(第3回/全3回)

【この記事の画像を見る】 ※本稿は、小林哲夫『「旧制第一中学」の面目 全国47高校を秘蔵データで読む』(NHK出版新書)の一部を再編集したものです。

■東大合格者数が低迷し続けていた日比谷高校

天才、秀才、神童が集まること――それが一中のプライドの根拠と言える。そのプライドが大きく傷ついてしまう体験をした一中がいくつかあった。

優秀な中学生が一中に入りたくても入れないことが起きる。その結果、優秀な生徒が集まってこなくなり、難関大学への進学実績が大幅に落ちてしまう。総合選抜(以下、学校群制度、合同選抜、グループ選抜、総合選抜を総称して「総合選抜」と記す)、学区制変更、通学区制限によって、ある時から一中は優秀な生徒を集めることができなくなってしまった。

もっとも顕著な例が、学校群制導入後の日比谷高校である。さらに歴史をさかのぼると、戦後、新制高校に移行した時の高知、京都、広島で、一中の大きな“受難”を見ることができる。その過酷な運命をたどってみよう。

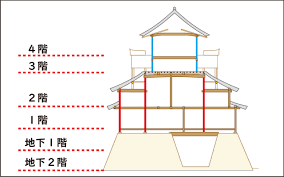

1967(昭和42)年に東京都は都立高校に学校群制を導入し、日比谷高校は三田高校、九段高校と11群という学校群を組んだ。日比谷を受験するのではない。11群を受け、合格すればこの3校に振り分けられるのだ。そこに受験生の意志が反映される余地はなかった。

日比谷の東京大合格者数は1964年の193人がピークとなっており、学校群1期生が卒業した1970年は99人となった。71年は57人、72年は52人、73年になると29人となった。わずか3年で70減るという現象はほかの高校では例を見ない。このあとさらに減り続け、77年14人、81年4人、93年には史上最少の1人となる。

日比谷が東京大合格実績を落としたのが、学校群制によるものであることは火を見るよりも明らかだった。背景の一つに、優秀な生徒が日比谷を志望したが運悪く他校にまわされたことがある。これはわかる。もう一つ、日比谷に運良く入れることになった優秀な生徒が入学を辞退して他校に進んだ。これはどういうことなのか。

■学校群制で“進学エリートコース”が崩壊

日比谷高校に入学するための近道と言われる小中学校がある。千代田区の番町小、麹町中だ。地元ではエリートコースと呼ばれており、日比谷に入れたいため、これらの学校に通える学区に転入してくる教育熱心な家庭があった。

1965年、麹町中から日比谷高校への進学者は87人を数えた。同級生のなかで群を抜く人数である。当時、このコースに乗っている子どもの保護者がこう話す。

----------

「主人は2流私大の出身で、苦労しましたからね。こどもにはこの悩みを味わわせたくないのです。そして、東大を出て親のカタキをとってくれ、という気持でいっぱいなのです」(『週刊現代』1966年3月1日号)

----------

ところが、学校群制によって「日比谷高校予備校」のような麹町中で異変が起こった。日比谷愛が失われつつあったのである。麹町中の保護者の声を伝えている。

----------

「去年までだったら、麹町中学から日比谷へ入るには100番以内の成績でないと無理だったんですが、今度は500人のうち400番以下でも入っているんですってよ。そんなデキの悪い子と一緒は心配ではありませんか」(『週刊朝日』1967年3月24日)

----------

この「400番以下」は信憑性にかなり欠ける。十分な根拠、データのない発言であり、受験生と保護者の歪んだ心理が示されている。学校群制以前ならば、日比谷には東京大を目ざして優秀な生徒が集まった。しかし、学校群制で優秀ではない生徒も日比谷に振り分けられる。そのような環境では難関大学突破はむずかしい。ならば、ほかの進学校に通わせたほうがいい――ということである。

■有名私立のすべり止めにされていた日比谷高校

それは日比谷もわかっていた。同校教諭のこんなグチ、皮肉が伝えられている。

----------

「すべり止めに日比谷を受けるのがいるんですよ。たとえば、麹町中の優秀なのが、一応は日比谷を受ける。ところが付属や有名私立大に受かると、日比谷をやめてさっさとそっちの方に行っちゃう。学校群が日比谷をつぶすことがねらいなら、その目的は半ばが達せられたことになるでしょうが、付属や有名私立への集中をどう考えたらいいでしょうか」(『週刊朝日』1971年4月2日号) ----------

前提として一中絶対主義、日比谷中心思想がある。日比谷が「すべり止め」にされるのは屈辱だったのだろう。付属とは東京教育大附属、同大附属駒場、東京学芸大附属、慶應義塾などである。有名私立は開成、武蔵などだが、学校群制以前は逆にこれら「付属や有名私立」が日比谷のすべり止めだった。

学校群制を導入した責任者である当時の都の教育長、小尾乕雄氏はこう話している。

----------

「某新聞がインタビューにきたんです。東大の合格率が減るんじゃないか、と聞かれたから、減りませんと答えたんですよ。有名校の数がふえて、お互い、競争するから減ることはない。〔略〕日比谷、三田、九段の3校を日比谷高校と思えばいい」(『週刊文春』1966年8月1日号)

----------

■「日比谷を2つも3つもつくる」という目論見だったが… 学校間格差が解消できるとして、学校群制を支持するメディア、評論家から援護射撃があった。のちにノーベル文学賞を受賞した作家、大江健三郎氏は支持を表明している。

----------

「ぼくは早くからエリートを分けて、特別な教育をして東大から企業へと送り込むことに反対なのです。できるだけ、長い間、いろいろな人間とつきあい、ともに学んでそれ以降に大学へ行くほうがよいと思います。そのほうが画一的でない人間をつくるのに有効だと思います。だから、学校群に賛成です」(『朝日ジャーナル』1967年11月13日号)

----------

大江氏は一中の松山東高校出身だ。学校群制導入から十年後、先の小尾氏はこう話している。

----------

「私の構想では学校群によって受験に有利な名門校をふやし、その上で学区の細分化をはかろうと思ったわけです。当時私が「日比谷を2つも3つもつくる」といったのはそういう意味だったんです。それが少しは高校格差の是正にもつながるだろうと思ったのです」(『週刊朝日』1976年4月8日号)

----------

一中をたくさん作るという目論見だったらしいが、失敗に終わった。「日比谷つぶし」への弁解にもなっていない。

1972年、日比谷からの東京大合格者52人のうち現役は12人だった。減少に歯止めはかからない。学校群の日比谷、三田、九段の東京大合格者数は合計で75人。日比谷が100人を超えていた1960年代には遠く及ばなかった。「日比谷を2つも3つもつくる」どころか、東京大への進学校「日比谷」の存在がなくなりかねない。

■93年には東大合格者数は1名に

同校の進学指導担当教員はこう話す。

----------

「われわれの11群は3校1群という特殊な事情がありましてね。ますます生徒は迷う。その結果、11群そのものを敬遠する傾向があるんですよ」(『週刊新潮』1972年4月1日号

----------

学校群ではその多くは2校が組んで群となっているが、日比谷の11群は3校が組まれていた。受験生からすれば志望校へは3分の1の確率でしか入れない。ならば11群なんか受けたくない

――

そうして、日比谷にこだわらない、という思いが強くなったのも自然であろう。一中のブランド力は通用しなくなった。

1973年、東京大合格者は29人で、ランキング18位となった。こうした状況について、日比谷の教員の学校群に対する非難はおさまらない。

----------

「日比谷が圧倒的に東大合格者を出していた現実をぶっこわそうとしたんです〔略〕いい生徒だって三等分されては入ってくる中学生の学力だってレベルダウンだって当然のことです」(『週刊読売』1973年4月7日号

) ----------

1970年代、すべり止めの日比谷は東京大合格実績で低迷し続け、1980(昭和55)年には、開校以来初の1ケタとなる。

1982(昭和57)年、学校群制が廃止され、グループ選抜が採用される。これによって学校を選べるようになり、日比谷を志望して合格すれば入学できた。しかし、東京大合格者数はふるわない。1990年代も底を打ったままだった。93年、合格者は1人だけになってしまう。

■2000年代後半まで斜陽の時代は続いた

1994(平成6)年、単独選抜入試制度となった。完全に学校群制以前に戻ったのである。しかし、人気は取り戻せなかった。同年の日比谷の入試は受験者全員合格である。日比谷より、早慶に加えて明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大など私立大学の附属校が選ばれたという。この頃の母校について日比谷OBはこう話している。

----------

「学校群ができたときから別の学校のような気がしてたからね。それを機に先生たちも大学に移っちゃった。だからあまり感慨はない。入りたい人は入れてやればいい」(『週刊朝日』1994年3月18日号

----------

東京大合格者が少ない時期の母校を「別の学校」扱いとは、ずいぶん冷たい。

「斜陽」と嘆くOBもいた。

その後も日比谷は復活が遅れた。単独選抜はなかなか功を奏さない。1998、99年の東京大合格者はいずれも2人で、2004(平成16)年まで1ケタが続いた。ふたたび増えはじめて一中の「復権」と呼ばれるようになるのは2000年代後半以降のことであり、それはお上の政策によるものだった

----------

小林 哲夫(こばやし・てつお) 教育ジャーナリスト 1960年生まれ。神奈川県出身。95年から『大学ランキング』編集を担当。著書に『東大合格高校盛衰史』(光文社新書)、『高校紛争 1969―1970』(中公新書)、『中学・高校・大学 最新学校マップ』(河出書房新社)、『学校制服とは何か』(朝日新書)、『神童は大人になってどうなったのか』(太田出版)、『女子学生はどう闘ってきたのか』(サイゾー)、『「旧制第一中学」の面目 全国47高校を秘蔵データで読む』(NHK出版新書)などがある。

----------