「NPO箱館写真の会」の“箱館・函館の古地図とパノラマ写真”をテーマにした企画展が、函館

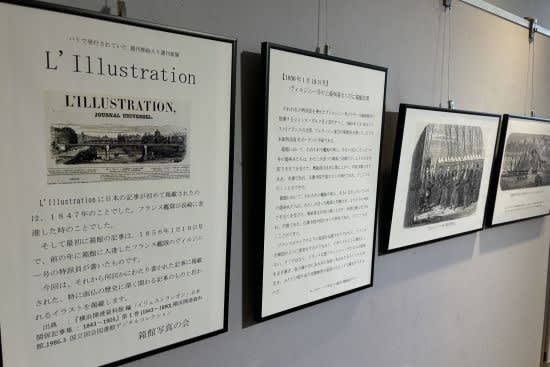

市地域交流まちづくりセンターで開催されている...。パネルでは、明治2年「箱館」の地名

が「函館」に改められた由来や江戸時代の「絵地図」について解説、また、明治26年に函館を

訪れたフランス人が、当時の函館の様子をフランスの新聞に掲載され記事を紹介している...

記事には「漁業王国 函館」と紹介し、街並みや人々の暮らしぶりなどが詳しく記述され、展示

されている当時の古地図を見ながら記事を読むと情景が浮かんでくる...。また、明治9年、

明治15年、現代と3枚の函館山を前にした函館の街並みのパノラマ写真が展示され、その写真

の大きさに驚かされるが、坂道や街並みの変遷を見比べ楽しめる。パネル展は15日まで...

( ※ 小さな写真2枚は左クリックで拡大する。)

道立函館美術館の特別展 “蠣崎波響と松前の至宝” が開催中..。今年生誕260年を迎えた

松前藩家老の画人で、日本近世美術史に名を残した蠣崎波響、特別展では波響を中心とする松

前藩ゆかりの日本画家たちの作品が並べられ、特に初公開の「花鳥人物図」や「松前屏風」、

「江差屏風」には目を奪われる。また、「松前至宝」では福山城や松前神楽に関する資料、松

前藩で打たれた刀剣も並びこの地域を育んできた文化に触れることが出来る。展示品は、一部

を除き写真撮影は可能だったが、OKといわれるとなにをどう撮れば良いのか悩ましい...

( 次回特別展は、12月21日から「文字の芸術をめぐる旅」 )

( ※ 小さな写真2枚は左クリックで拡大する。)

( 10/27 撮影 )

市立函館博物館郷土資料館で“ペリー来航170周年俳句展”が開催されている...。安政

元年(1854)にペリー提督が函館に来港して今年で170周年を記念して、函館国際俳句

会の会員が詠んだ16句の作品が日本語と英語で並べられている。同会場で開催された、函

館国際俳句会事務局長の末永さんを迎えての講演会で、16句の作品を一つ一つ紹介しなが

ら日本語の情感と流暢な英語で詠み上げながら、英語で詠む俳句の魅力を伝えていた...

俳句を英語で詠む?...。日本語の俳句は季語を入れて「五・七・五」で、自然や心情を詠

むが、英語の場合は字数にとらわれず三行詩で「四・六・四」で詠むとリズムがいいらしい。

ペリーの来航が函館の英語教育の始まりで、英語がもたらした文化が函館に大きな影響を与え

ているという。また、俳句は世界約70カ国で詠まれており、2017年には「世界で一番短

い定型詩」などを掲げ、「俳句をユネスコ世界文化遺産」に登録をと協議会を立ち上げた..

郷土資料館は、明治13年(1880)に建てられた「旧金森洋物店」を改修し、明治時代の函館を知る小さな

博物館...。ロウ管式蓄音機、タイプライター、食器など興味をそそる風俗資料が数多く並び、また、当

時の店の繁栄を紹介したジオラマを展示されており、往時の函館のハイカラ文化を知ることが出来る...

( ※ 小さな写真5枚は左クリックで拡大する。)

( 11/02 撮影 )

創立60周年を迎えた函館市文化団体協議会、その記念の“清秋・函館市文団協芸術展”が函館芸

術ホールで開催されている...。毎年この時期に開催されているが、今年は創立60周年とあ

って加盟10団体の他、青森市文化団体協議会から彩り豊かな生け花や絵画などの作品が並べら

れどれも見応えのあるものばかり。また、特別展示として植物学者・牧野富太郎氏の植物標本や

押し花の普及を目的に借用できたそうで、100年前の植物標本を目にすることが出来る...

会場では「源氏物語」の講演会が始まる..。入口で知人から「サクラになって聞いて」と懇願

され、じゃ30分ほど席を温めてようと30人ほど集まった後ろの席に座る。講師は、平安時代

末期の貴族社会の中で、権力闘争の渦中に身を置く混沌とした時代に、日本人の情を大切に生き

た人々を物語として書いた紫式部とその時代を生き抜き権力の頂点に立った藤原道長の生き様を

語り、すっかり引き込まれて「これで私の話は終わります」まで、席を立つことはなかった..

( ※ 小さな写真4枚は左クリックで拡大する。)

大正10年(1921)に創設され、道内の美術公募団体で最も古い歴史を持つ赤光社美術協会..。

途中、函館大火や太平洋戦争、コロナ禍などでの中断もあったが、今年百回目の美術展の開催に

漕ぎつけ“百周年記念美術展”が道立函館美術館で開催されている。今年は、会員の他一般や会友

からの絵画や彫刻、陶芸など美術の魅力を伝える作品159点が所狭しと並べられている...

函館で美術といえば「赤光社」といわれているが、名前の由来は定かでなかった...。その鍵

が、今回の“百周年記念美術展”の「赤光社百年の歩み」にあった。創立に関わった天間正五郎ら

4人が集まり、斎藤茂吉の歌集「赤光」が出た頃で、一同その歌に魅せられ、誰が云い出したと

もなく「赤光」になったと、池谷虎一の遺稿集に残っているという。やっと謎が解けた。「赤光

社」は百年の歴史の中で日本を代表する画家も輩出し、また、美術界を牽引する役割を果たして

こられた函館が誇る美術団体でもある。しかし、赤光社も会員の高齢化で悩んでいるようだ..

( 道立函館美術館、次回の特別展は「蠣崎波響と松前の至宝」 )

( ※ 小さな写真4枚は左クリックで拡大する。)

函館に現存する最古の寺院である国華山・高龍寺..。その高龍寺の境内で、毎年秋にお祭りが

行われており、祭りに合わせて“四・季・点「猫」写真展”が開催されており足を運んできた。こ

の写真展、高龍寺の広報担当僧侶・守永さんが西部地区やお寺の境内で撮影した猫たちの姿を通

じて、四季折々の移ろいを感じてもらおうと、季節ごとに変わる風景の中で猫たちの生きていく

姿が写し出されている。これまで撮りためた数千枚の中から選ばれた60数点、「四・季・点・

描」が猫中心となったことから“四・季・点・猫”になったそうだが、心癒されるものが多い..

( 会場は、高龍寺本坊2階の大広間、静かに雰囲気の中で障子に飾られた「猫」たちと向き合える )

( ※ 小さな写真3枚は左クリックで拡大する。)

大正から昭和にかけて活躍した函館ゆかりの写真家の作品が並べられた特別展“熊谷孝太郎 間世潜

時の彼方へ 函館から”が北海道立函館美術館で開催されている..。「特別展、16日まで!!」の

新聞広告を見て、毎度のことながら急がなくっちゃと少し慌てて美術館に足を運んだ。熊谷孝太郎

は旧上磯町の出身で、大正後期から昭和初期の函館の繁華街の賑わいや行き交う人々、暮らしの様

子を、また、函館生まれの間世潜(本名・小林政次)はトラビスチヌ修道院での生活を5年にわた

り取材した記録などモノクロ写真約200点が展示されている。街の様子に見覚えのある建物や看

板、行き交う人々の姿に時代背景も感じられ、並べられたモノクロ写真の壮観さも堪能してきた.

( ※ 小さな写真2枚は左クリックで拡大する。)

NPO箱館写真の会「“古写真”で見る函館」の企画展が、地域交流まちづくりセンターで開催さ

れている。箱館写真の会は、函館ゆかりの“古写真”を収集し函館の歴史の魅力を伝える活動を

続けており、今回の企画展は3期に分け16日まで開催。1期目は会員の山田さんがSNSに

箱館・函館の“古写真”を発掘し、今の函館の写真と並べ「今昔比較」として、これまで400

回近く投稿を続けているものを【タイムスリップ函館】に編集し25枚のパネルで展示...

2代目五稜郭タワー建設時の新旧タワーや函館山登山道に残されている石積みアーチ橋などが紹介

されている...。また、会員の桑島さんは「明日なき戦いの果てに」と題してペリー来航から戊

辰戦争の勃発、箱館戦争終結までを25枚のパネルに纏めて紹介、読み応えのある企画。今回の展

示は6日までで、7日以降は能戸代表が選んだ“古写真”や函館のパノラマ写真、古地図が並ぶ..

( 地域交流まちづくりセンター前を走る、チンチン電車「箱館ハイカラ號」 )

( ※ 小さな写真2枚は左クリックで拡大する。).

NPO箱館写真の会「“古写真”で見る函館」の企画展が、地域交流まちづくりセンターで開催され

ている..。箱館写真の会は、函館ゆかりの古写真を収集し函館の歴史の魅力を伝える活動を

続けており、今回の企画展は能戸代表が明治の写真家田本研造が残した「田本写真帖」から函

館や道南の風景写真を中心に25点を展示。また、会員の山田さんは、歴代の函館駅舎や老舗

レストラン、函館の町並みを現在と比較しながら、その歴史経過などの解説も付され25点を

展示。お2人の集めた“古写真”で函館の歴史を探訪させてもらった。この企画展は8日まで..

( ※ 小さな写真2枚は左クリックで拡大する。)