●本日午前7時曇り 25.1℃ 蒸し暑い朝です。

25.1℃ 蒸し暑い朝です。

11:36のAO-27 ■交信JH4MGU 7M3OER/1(1108茅ヶ崎市)

【AO-27】昼間しか使えない衛星ですが、この衛星はクリアーな環境下で使ったらすばらしい衛星と思えます。すなわちクリアーな環境とは①違法トラッカーなど、アップ周波数への地上波混信がない状態②「あー、あっあー」などCallsignを言わないで無意味なアップをする局がいない状態③相手のことなどかまわずCQを出す局がいない状態◆衛星の機能はしっかりしているのに、衛星の運用に悪影響を与える「一部の困った人たち」がいるのは、ほんとうに困ったものです。

●本日午前7時曇り 25.0℃

25.0℃

【おさらい衛星教室】リニアトランスポンダーを積んだ衛星を使ってSSBで交信する場合を考えます。通常、自分のダウン信号が明瞭に聞こえるよう、アップ周波数を調整します。これを「ループを採る」と言っています。Rigの周波数自動コントロールの場合も手動の場合も原理は同じです◆私は「受信固定」で自分のダウンがずっと同じ周波数で聞こえるようにして、QRVしています◆私を呼ぶ局は、私の信号をワッチしたなら、その周波数で自分のダウン信号が聞こえるように送信周波数を調整して呼べば良い訳です◆しかしここで、いつも一番困っているのは、ずれて呼んできた場合です。私がずれた周波数に合わせるために動いてしまうと、相手は私の信号を見失うことになります。動くに動けないのです。現状では500Hz以内のずれなら我慢して聞き取ることにしています。それ以外の時はもう一度呼んでくれるのを待ちます◆周波数のずれは最大仰角(MEL)付近で顕著ですから、この時ずれて呼ばれるのがいちばんきついのです。また呼ぶ方も周波数を大きく動かす必要があることになるのがMEL付近ということです◆聞こえてくる周波数が動かない「受信固定」が合理的な運用方法と思っていますが、送信周波数を固定のままで、聞こえて来るところへダイヤルを回すという「送信固定」もCWを中心に根強い人気があり、どちらとも決まっていない現状です◆スプリットを使う方法もあり、その辺の通信方法に長けていたJH0PVFさんがお亡くなりになってから1年、あらためてご冥福をお祈りいたします。岡田さんは「送信固定論者」でした。

12:00のFO-29 ■交信(SSB)JA0CAW ★2,510Hz

●本日午前7時曇り 25.0℃ 涼しい風が吹いています。

25.0℃ 涼しい風が吹いています。

【ベトナムのCubeSat】ベトナム初のCubeSatが同国のテレビニュースで放映されたようです「Watch Cubesat F-1 VTV1」アンテナはスチール巻尺、研究開発の様子、開発者のコメント、リグはTS-2000、地上局のアンテナはU/Vとも多エレメント八木、ロボットアームで「ところてん式」に宇宙空間へ放出するおなじみの画像etc.◆Trevorさんはいつもこの種の話題を提供してくれています。どこのだれだか、私は知らないが…。

12:05のFO-29 MEL83.7∠ ■リニアトランスポンダーの中継幅は実際に調べて見ると110kHzくらいはあります。上435.915、下435.805MHz付近でも自分のダウンが聞こえます。このパス、前後半信号弱く、中間もあまり強くはありませんでした。

【HORYU-2】12:36 途中から受信 Sector10を降ろしてました。KissFile14Frames1,499Bytes受信 CW一番最後「D1B8BAB987E3FE3」

●本日午前7時晴れ 25.1℃

25.1℃

◆「ニイニイゼミ」の初鳴きを聞きました。蝉が鳴き出すと本格的な夏です。

◆AO-7のAモードが復活し、皆さん交信しています。

◆FO-29のリニアトランスポンダーは快調です。中継幅は35KHzくらいはあります。上も下も中継幅ぎりぎりのところでCW局がQRVしていました。

●本日午前7時晴れ 23.8℃

23.8℃

【静止衛星】鳥嶋真也さんの「コスモグラード」が6日付けで更新されました(左欄外:リンク)アリアン5ECAロケットで打ち上げられたうちの一つ「エコースターXVⅡ」なる衛星は、20人以上乗れるマイクロバスくらいの大きさのようです◆重さ6.1t 8.0m×3.2m×3.1m 太陽電池展開時の翼長26.07m◆北米全域にブロードバンドインターネットサービスを提供する静止衛星で設計寿命15年◆静止衛星の打ち上げは、たかだか400~500㎞の低軌道周回衛星と違って、約36,000㎞くらいまで衛星を運ばなければならない。ロケットの推力も必要だし、燃料も多く必要で、いわゆる馬力のあるロケットでないと打ち上げ出来ない「アリアンロケット」はそれらの性能を備えたロケットと言える◆どきもを抜く大きさの静止衛星は現実にあり、七夕は過ぎたが、願いをかけるとしたら、何としても「アマチュア静止衛星が欲しい」「真夏の夜の夢」に終わらせたくない。

22:20のFO-29 ■交信(SSB)JR8LWY ★2,560~2,820Hz

●本日午前7時晴れ 21.7℃

21.7℃

【今朝の天気図】北の高気圧が優勢で梅雨前線がはるか南に下がっています。太平洋高気圧が見当たりません。これだと梅雨明けはまだ当分先になりそうです。

【宇宙空間での高圧発電の意義】衛星が高機能になればなるほど、電力を必要とします。多くの電力を得るためには、高い電圧で発電することが一つの方法です。HORYU-2の今回のメインミッションは特殊な太陽電池を使い、300Vもの高い電圧の発電を試みることでした。それが成功したとのことです。衛星の高電力化の足がかりを掴んだことになり、画期的です◆ただ、宇宙空間では高い電圧を得ても、放電してしまい易い欠点があり、その点の確認もミッションの中に含まれています。

【宇宙空間での高圧発電の意義】衛星が高機能になればなるほど、電力を必要とします。多くの電力を得るためには、高い電圧で発電することが一つの方法です。HORYU-2の今回のメインミッションは特殊な太陽電池を使い、300Vもの高い電圧の発電を試みることでした。それが成功したとのことです。衛星の高電力化の足がかりを掴んだことになり、画期的です◆ただ、宇宙空間では高い電圧を得ても、放電してしまい易い欠点があり、その点の確認もミッションの中に含まれています。

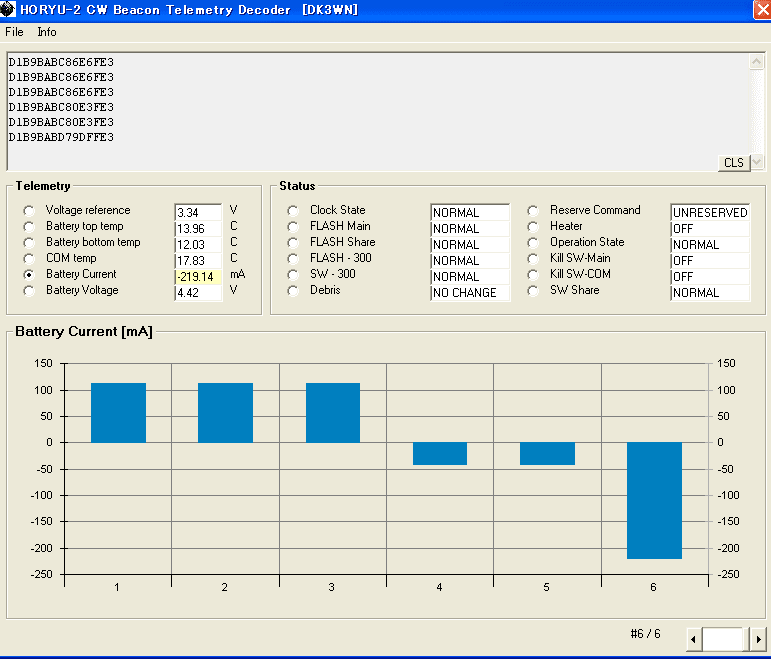

【HORYU-2の電力状態】高圧発電が成功しても、本体の電力状態は決して良くないと私は見ています。なぜかと言いますと、パスの後半は毎回バッテリーが放電状態です。ただ、コマンドを送って、データを降ろす働きをさせている意外のPacketsを降ろさない時でも放電状態になる意味が分かりませんが…。そんなこともあり、太陽が当たっていない時、データを降ろすのは慎重にやった方が良いと思われます。

●本日午前7時曇り 20.3℃

20.3℃  雨模様

雨模様

07:14のVO-52 ■交信(SSB)JA0MT JA5BLZ JN1VXL JA0CAW ■受信(SSB)JR6BLW JA8FY ★4,120~3,630Hz◆JN1VXL横浜市鶴見区の田代さん初めての交信でした。Tnx.

【HORYU-2】12:14 CWを聞くときはUSBモード、FMPacketsを受信する時はRigのスイッチでFMモードにする。FMモードで「ブツブツ」言い始めCW音と思ったらUSBに戻す。FMモードで周波数のずれがあるとPacketsをデコードしない時があるのでカーソルで周波数を微調整。CWは全部手書き受信。このパスでCWは12回聞こえたと思うが、10frameだけ書き取り。少し面倒な操作をしています。

【HORYU-2】12:14 CWを聞くときはUSBモード、FMPacketsを受信する時はRigのスイッチでFMモードにする。FMモードで「ブツブツ」言い始めCW音と思ったらUSBに戻す。FMモードで周波数のずれがあるとPacketsをデコードしない時があるのでカーソルで周波数を微調整。CWは全部手書き受信。このパスでCWは12回聞こえたと思うが、10frameだけ書き取り。少し面倒な操作をしています。

19:22のSO-50 良好なパスでした。

19:42のVO-52 ■交信(SSB)JA1CPA ★2,960~3,450Hz

●本日午前7時雨 23.0℃

23.0℃

06:40のVO-52 ★3,230Hz

07:30のSO-50 ■交信JA3BLK JA0CAW ■受信JA2NLT JA8FY JA5BLZ JA1AZR◆ONから10分間継続のはずなのに途中で1回切れました。74.4HzのToneを入れた信号を送り、それでONになったような気がします。パス中3回くらい74.4Hz重畳信号は送りました。

21:43のSO-50 ■交信JA3FWT ■受信JA8FY

●本日午前7時快晴 23.0℃ 暑くなりそうです。

23.0℃ 暑くなりそうです。

【シャラ】 紗羅(夏椿):ぽろぽろと花がこぼれるので、ここ10日ほど、毎朝拾う日が続きました。花ももう終わりです。

【シャラ】 紗羅(夏椿):ぽろぽろと花がこぼれるので、ここ10日ほど、毎朝拾う日が続きました。花ももう終わりです。

【新PIC-NIC③】『インターフェースの共用』今「USB-FISOインターフェース」の完成品が手元にあるとします。この完成品はローテーターに「接続している」もしくは「接続出来る状態のもの」です。さて、そこで「USB-FISO」に使われているマイコン「PIC18F2550」をUSB-FISOのボードに挿す代わりに「新PICNIC」の出力ピンをPIC18F2550のプログラム出力に対応したピン(ICソケットのPin)に挿したらどうでしょう◆ローテーターの位置情報としての電圧を受け、衛星を追尾するよう左右上下のモーターを動かすリレーの動作命令はいずれも同じことをしている訳ですので、対応可能と思えます。わざわざインターフェースを2つ作らない方法です。新PICNICの場合、オペアンプを挿入しないと位置情報の電圧を正しく取り込めない現状ですが、USB-FISOのインターフェースにもあらかじめオペアンプを使っておけば可能です。JM3DURさんが取り組んでいるUSB-FISOインターフェースの回路にはオペアンプが組み込んであるとのことですので「ピン挿し互換利用」が可能とのことです。面白い発想です。PICNICの旧バージョンはもとより「ピン挿し互換利用」は可能なはずです◆参考のためにピン接続対応表を示します◆PICNIC旧バージョンで使う「PICNIC用衛星自動追尾ボード・キット」の基板は良く見たら二層構造でした。つまりプリントパターンが「2階建て」です。平面でジャンプさせなくてはならないパターンは1階と2階を分けてパターン化し必要なところで階段(上と下を繋ぐ)を使えば良い訳です。二層構造でより小さく出来ているのでした。高機能電子機器の基板は10階建て等、多層構造が当たり前のようです◆インターフェース共用の話はJM3DURさんがお話していたことを元にしました。いずれオペアンプを使った新PICNIC用インターフェースを作ることも検討しているとのことですので、楽しみにしています。このシリーズ終わります。

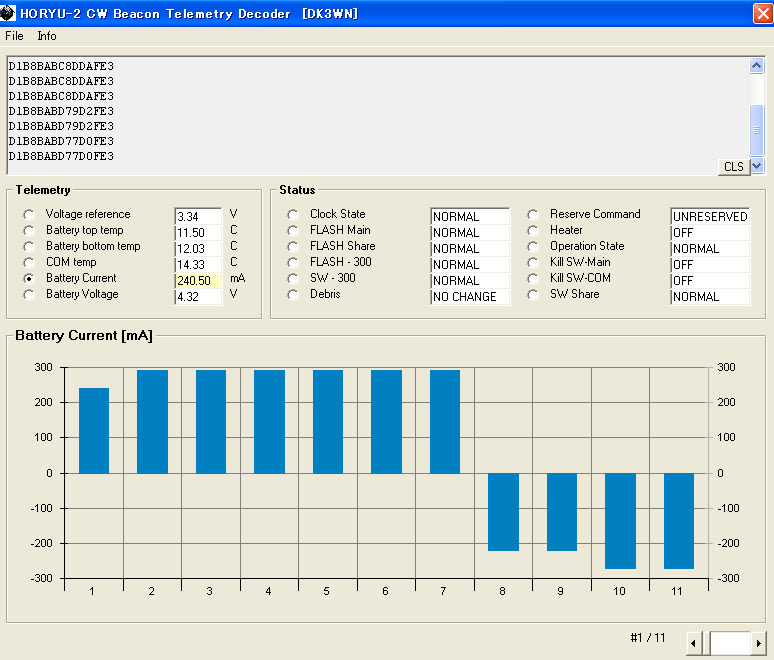

【HORYU-2】未明のパス◆HP「電源系」の説明を読んでも、バッテリー電流がマイナスになる理由がよく分かりませんでした。8~11フレームですが、このフレームでは電圧が幾分下がっています。この間FMPacketsが降りてませんでしたので、電流・電圧と関係あるのかどうか、その辺が分かりませんでした。

【HORYU-2】未明のパス◆HP「電源系」の説明を読んでも、バッテリー電流がマイナスになる理由がよく分かりませんでした。8~11フレームですが、このフレームでは電圧が幾分下がっています。この間FMPacketsが降りてませんでしたので、電流・電圧と関係あるのかどうか、その辺が分かりませんでした。

18:33のVO-52 ■交信(SSB)JA3YEB/3(Op.JA5DUR) 受信(CW)JA9MJR ★4,070Hz

22:35のFO-29 ★2,380→2,580→2,650→2,590Hz◆パス中どうしてもループを取り直さないと自分のダウンが明瞭に聞こえませんでした。しかしながら非常に良好なパスでした◆「グゥゥゥゥーン」の繰り返しで「奥深くでうねっているような音」とともにダウン信号が聞こえて来る時は非常に調子の良い時です。5Wでも楽々上がっていました。

●本日午前7時曇り 21.5℃ 梅雨空

21.5℃ 梅雨空

07:24のVO-52 ■交信(SSB)JA2NLT ■受信(SSB)JR6BLW JL3WSL JA5BLZ JA3YEB/3 ★3,500~2,400Hz

07:46のSO-50 ■交信JA8FY JA5BLZ JA2NLT JA0CAW◆Tone67.0Hz

【HORYU-2】12:58 CWBeacon、FM音受信(DecorderをONにしてなくて残念)◆意識不明の危篤状態に陥っていたHORYU-2が今日未明のパスで目を覚ましました。現在、完全回復がなるかどうかの状態のようです。D1B8BABA8FD7FE3

●本日午前7時曇り 20.2℃ 雨模様

20.2℃ 雨模様

07:07のVO-52 ■交信(SSB)JA2WDN JA0CAW JA5BLZ■受信(SSB)JA2NLT JR6BLW JA8FY(CW)JA1AZR JQ2SGN ★4,530~3,620Hz

07:18のSO-50 ■交信JA0CAW JA8FY◆Tone67.0Hz 送信固定でQRVしていましたが、受信周波数がずれていたので、そのまま補正したら、送信周波数も補正となり、アップしずらくなってしまいました。このような場合、送信周波数は動かさず、145.850MHzのままの方が良いようです。

21:32のSO-50 ■交信JM3DUR ◆新PICNICのインターフェースのことでコメントをいただいている島村さんと音声で交信出来ました。その件の話を少し…。Tnx.

22:40のFO-29 ★2,410~2,550Hz◆良好なパスでした◆22:51頃Beaconを受信。すると聞き覚えのあるCWがかぶっていました。聞いた瞬間に「HO-68」と分かりました。CWのBeaconだけ出して健在です。しかし本体機能は不能。二度と復帰することはないでしょう◆後継機は前述のとおり2014年打ち上げの予定。