今日は、いつもお世話になっている会社さんの組織開発研修。

そして、その後は、目標管理の社員研修でした。

組織開発のテーマは、共感経済における新しい組織の在り方です。

まず、日本の経済と幸福度の関係を解説させていただきましたが

経済成長に伴い本来であれば幸福度が高まっていくと思いきや

経済規模は1950年代と現代では、6倍にも成長しているのに

幸福度はほぼ変わらないという数値が出ていること。

そこには、経済的価値のみでは人は幸福にはならないということを

示しています。

昨今話題になっているティール組織、そして自律分散型組織というものは

まさに背景にこのマーケティングの分野に共感という大きな変化がその背景にあるといえます。

マーケティングは、いままでのソリューションマーケティングから、

共感マーケティングへと変化が起きています。

QBハウスは社長自身が、もっと簡素化し、スピーディーに散髪が出来る

床屋があればということで自分自身がお客さんとして新しいビジネスモデルを

作ったし、徳武産業という会社は、片方の靴を販売する靴屋さんとして

高齢者の足が不自由で足のサイズが左右で違う方に寄り添うなかで

新たなニーズを形にしたりと、自分ないしある特定の個人に寄り添い共感する中で

ビジネスを起こしてきた事例です。

これからの経済は、以前のような顧客が欲しいものを提供するビジネスモデルから、

顧客の課題を解決するビジネスモデルそして、顧客すら気が付かない潜在的な

ニーズをくみ取り、顧客と一緒になって商品やサービスを創り、育てていくそんな

共感という新たなマーケティングへの時代へと変化しているそんな背景の説明を

させていただきました。

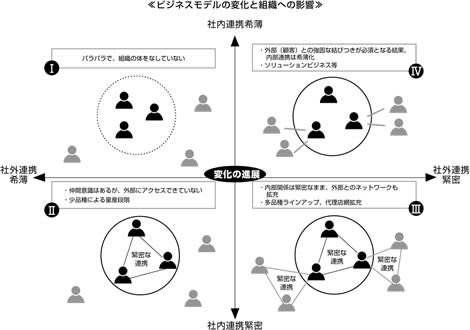

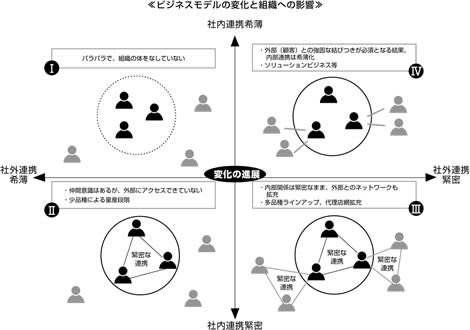

では、このような環境の中組織はどのように変化してきているのでしょうか?

図1、図2に旧来型の組織と、新たな自律分散型組織の変化、違いをまとめてみました。

図1

(図をクリックすると拡大します。)

図2

高度成長期の組織は、社内の緊密な連携によるトップダウン型組織。

より大量に、より早く商品やサービスを顧客に届けるために明確なゴールに向かって

トップの号令のもとひたすらに前進していく組織でした。しかし、バブルあとは、

顧客の現在化されたニーズに合わせて力量のある個人が顧客の課題に合わせて

解決できる個人の力量を重視した組織へと変化していきました。

そこには、成果、問題解決型の組織が力を発揮しました。

しかし、現在は、顧客すら何が欲しいかが分からない時代。

顧客に寄り添い現場の様々実践知を通して見えてきた

課題を共有しそこからの創発を形にするという

共感を柱とした現場主導の組織へと大きく

変化をしてきているのです。

今回の組織開発研修では、お世話になっている会社さんがさらに

現場主導で顧客へ寄り添い、お客さんだけでなく自分も喜ぶ

そんな組織になっていく為にはどうすれなよいのか?

共感を高めるためにはリーダーとしてどのような環境をメンバー達に

つくっていけばよいのか?また、共感から具体的に行動に移すためには

社員一人一人がどう成長していけばよいのかを、自己肯定感そして、

大人の成長、成人発達理論についての解説をさせていただきました。

さすが、地域NO1の介護事業所の会社さんです。

自己肯定感の高さからなのか、自分のことだけでなくチームや地域に

寄り添い新たな課題を設定する力はさすがです。

また、この会社さんの凄いところは、会社の業績の目標だけでなく、社員一人一人の成長、

個人の意識の変容に業績は基づくということで社員の行動変容目標を会社の

クレドから目標に立てさせているのです。

次回の組織開発研修も楽しみです。

そして、その後は、目標管理の社員研修でした。

組織開発のテーマは、共感経済における新しい組織の在り方です。

まず、日本の経済と幸福度の関係を解説させていただきましたが

経済成長に伴い本来であれば幸福度が高まっていくと思いきや

経済規模は1950年代と現代では、6倍にも成長しているのに

幸福度はほぼ変わらないという数値が出ていること。

そこには、経済的価値のみでは人は幸福にはならないということを

示しています。

昨今話題になっているティール組織、そして自律分散型組織というものは

まさに背景にこのマーケティングの分野に共感という大きな変化がその背景にあるといえます。

マーケティングは、いままでのソリューションマーケティングから、

共感マーケティングへと変化が起きています。

QBハウスは社長自身が、もっと簡素化し、スピーディーに散髪が出来る

床屋があればということで自分自身がお客さんとして新しいビジネスモデルを

作ったし、徳武産業という会社は、片方の靴を販売する靴屋さんとして

高齢者の足が不自由で足のサイズが左右で違う方に寄り添うなかで

新たなニーズを形にしたりと、自分ないしある特定の個人に寄り添い共感する中で

ビジネスを起こしてきた事例です。

これからの経済は、以前のような顧客が欲しいものを提供するビジネスモデルから、

顧客の課題を解決するビジネスモデルそして、顧客すら気が付かない潜在的な

ニーズをくみ取り、顧客と一緒になって商品やサービスを創り、育てていくそんな

共感という新たなマーケティングへの時代へと変化しているそんな背景の説明を

させていただきました。

では、このような環境の中組織はどのように変化してきているのでしょうか?

図1、図2に旧来型の組織と、新たな自律分散型組織の変化、違いをまとめてみました。

図1

(図をクリックすると拡大します。)

図2

高度成長期の組織は、社内の緊密な連携によるトップダウン型組織。

より大量に、より早く商品やサービスを顧客に届けるために明確なゴールに向かって

トップの号令のもとひたすらに前進していく組織でした。しかし、バブルあとは、

顧客の現在化されたニーズに合わせて力量のある個人が顧客の課題に合わせて

解決できる個人の力量を重視した組織へと変化していきました。

そこには、成果、問題解決型の組織が力を発揮しました。

しかし、現在は、顧客すら何が欲しいかが分からない時代。

顧客に寄り添い現場の様々実践知を通して見えてきた

課題を共有しそこからの創発を形にするという

共感を柱とした現場主導の組織へと大きく

変化をしてきているのです。

今回の組織開発研修では、お世話になっている会社さんがさらに

現場主導で顧客へ寄り添い、お客さんだけでなく自分も喜ぶ

そんな組織になっていく為にはどうすれなよいのか?

共感を高めるためにはリーダーとしてどのような環境をメンバー達に

つくっていけばよいのか?また、共感から具体的に行動に移すためには

社員一人一人がどう成長していけばよいのかを、自己肯定感そして、

大人の成長、成人発達理論についての解説をさせていただきました。

さすが、地域NO1の介護事業所の会社さんです。

自己肯定感の高さからなのか、自分のことだけでなくチームや地域に

寄り添い新たな課題を設定する力はさすがです。

また、この会社さんの凄いところは、会社の業績の目標だけでなく、社員一人一人の成長、

個人の意識の変容に業績は基づくということで社員の行動変容目標を会社の

クレドから目標に立てさせているのです。

次回の組織開発研修も楽しみです。