『ジャンヌ・ダルク―ジャンヌと炎』九州・広島巡廻公演、をこれまでの多くの出会いを、自身が向き合ってきたものを12人の劇団員ひとりひとりが胸に持ちながら迎えた、第12週目から最終週。

トップの写真はこの巡廻公演の千秋楽となった学校、鹿児島工業高校の撤去作業の手伝いをしてくれた、バレー部、バドミントン部、バスケ部、そして有志の生徒さん、スタッフを含めた劇団員全員で撮った写真です。

12月13日 (大分県)明豊中学校・高校

12月14日 (長崎県)諫早商業高校

12月15日 (熊本県)玉名女子高校

12月16日 (鹿児島県)出水工業高校

12月19日 (鹿児島県)鹿児島工業高校

明豊中学校・高校

「このジャンヌ・ダルクの鑑賞を通して、君たちが何かを感じて帰ってもらいたいと思います。」

校長先生の生徒さんたちに向けられたこの言葉から、その言葉を受け取った生徒さんたちの拍手で幕を開けた舞台でした。

「これはなんだ?」と言わんばかりに、何かを問いかけているような目で、時々控えめに声をあげて笑ったり、驚きの声をあげたりしながら舞台に向き合っていたように思います。

公演後の座談会はなんと高校2年生の男子生徒さんとの一対一の座談会となり、担当の先生、その前に担当をしていた先生を含め、時間いっぱいじっくりと話すことのできた座談会でした。

「芝居をしたいとかその経験があったわけではなく、せっかくの機会だし希望したら、自分ひとりだけだったので驚きました。何個か事前に用意した質問があったのですが、夢中になってみていたので何を質問したかったのか忘れてしまった。」と舞台の感触と自分が聞きたかったことをその場でつなげながら言葉を伝えてきてくれました。

「舞台をみてどうだったのかな?」という先生の問いに彼は「失敗したら簡単に崩れてしまいそうな繊細なものに思えた。それが綺麗だと感じたし、力強く感じた。」とひとつひとつの言葉を生み出すように答えていました。

その場にいた2人の先生方も生徒さんと一緒になって質問をしてくれ、その座談会を盛り上げ緊張感を解きほぐしているような先生方の姿から、たったひとりでも参加しようとこの場で発言している彼にとってひとつの思い出になるようなものであってほしいと願うものを受けとり、この公演を舞台に向き合う生徒の目線を通して見ていたことを強く感じました。

公演中の生徒さんたちの姿はもちろん、彼らが何をみていたのか、何にであったのか、そして先生方の目線に改めて出会うことの出来た時間でした。

諫早商業高校

この日は九州に来て初めてといっていい程に、冬の空気が感じられる日でした。

その寒さを吹き飛ばす勢いで、目の前の舞台に声を上げながら入場してくる生徒さんたち。

会場に充満する彼らのエネルギーの中に迎え入れられた舞台でした。

リラックスした様子で舞台に向かう生徒さんたちはおもしろいところは大いに声を上げて笑い、驚きの声を上げ、クライマックスにかけてじっと沈黙して食い入るように目を向け、隣同士が互いに見ているところを感じながら、波紋しているかのように鑑賞していたように思います。

公演後には演劇部の皆さんに加わり、生徒会の皆さん、と30人もの生徒さんたちとの座談会が行われました。

聞きたいことをそのままの言葉で質問し、その受け答えには頷きながら関心を持って聞いていたそのみなさんの様子から、公演中のみなさんが自由に何かを自分の中で感じながら見ていたことを改めて実感しました。

座談会後、私たち役者に時間の許す限りひたすらに自身が見たもの、受け取ったもの、そのときの感情、発見を役者の動きを見よう見まねにやってみせながら伝えてくる生徒さんたちの生き生きとした姿に喜びを感じ、エネルギーをもらいました。

劇団のHPの掲示板には座談会に参加したほとんどの生徒さんがひとりひとりのみたものが頭に浮かぶような書き込みをしてくれました。

玉名女子高校

開場の前、「とても楽しみにしています!」と私たち劇団員に一言声をかけてくださった担当の先生。

その担当の先生の挨拶がつなげた客席の拍手から音楽と共に役者が客席の後ろの方から入ってきたときの元気いっぱいの歓声やはじけるような笑い声がとても印象的でした。

公演中の彼女たちの反応は舞台だけではなく客席の空気も互いに感じ合いながら一体となって見ていることを感じものでした。

公演後直ぐに担当の先生と共に教頭先生が楽屋に来てくださいました。

「とてもよかったです。」「泣いている生徒も何人かいましたよ」

とわずかな時間の中で先生方の中に舞台の余韻を感じると共に、生徒さんたちが感じたものを先生から感じられたことがとても嬉しく思いました。

撤去作業を終え、バスに乗り込もうとしているとき、3人の生徒さんが声をかけてきてくれました。

私たちが出で来るのを待っていたようで、「写真、とってください!」「かっこよかったです」「涙がでそうになりました」

とひとりひとりが言葉を伝えてきてくれました。

最後バスが会館を後にしようと出発すると担当の先生教頭先生が大きく手を振って最後の最後まで見送ってくださいました。

出水工業高校

会館での公演が続き、私たちにとっては久しぶりの体育館公演となった出水工業高校での公演。

自分たちが普段、目にしている体育館とは違う空気と、目の前に組まれた舞台装置に声をあげながら入場してくる生徒さんたち。

体育館いっぱいにひびきわたる彼らの声に、私たち自身彼らにとってどんな公演になるのか、本番を楽しみにしていました。

役者が客席から入ってくると、わたちたち役者に声をかけたり、握手をもとめてきたりと、体育館に役者を迎え入れるように盛り上げてくれました。

生徒さんたちはそれぞれが自身の感覚を持ちながら、自分が見たもの、感じたもの、受け取ったものを投げかけるように舞台に向き合っていました。

終演後には部活動の生徒さん、生徒会の生徒さん30人が、撤去作業に手を貸してくれ、それに加えて外でトラックに荷物を積む様子をずっと見ていた生徒さんたちに劇団員が声をかけると「手伝ってもいいですか?」と自ら手を貸してくれる生徒さんたちもいました。

ただ、お手伝いとして居るのではなくそれ以上に劇団員と一緒になって手を貸してくれる彼らの思いが本当に嬉しかったです。

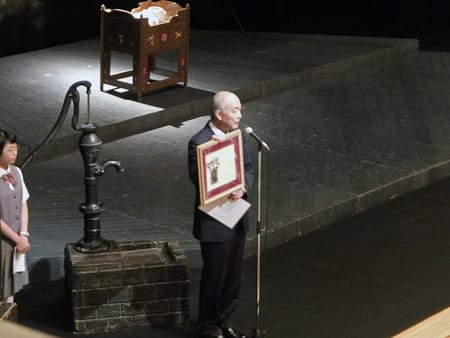

以前から私たちの劇団を知っている校長先生の意向で撤去作業後に限られた時間ではありましたが座談会を行いました。

投げかけられた問い、それをじっと聞く彼らの目線からはひとりひとりが見たものが伝わってくる時間でした。

鹿児島工業高校

9月から始まり、3ヶ月間に及ぶ『ジャンヌ・ダルクージャンヌと炎』の九州・広島巡回公演の千秋楽。

3階の体育館での公演だったので、前日の舞台装置の体育館への運び入れから始まった公演でした。

担当の先生はずっと風の舞台をみてきた先生で、去年の全く同じ時期に『ヘレン・ケラー~ひびき合うものたち』を公演した学校の担当もしていた先生であり、私たち自身、先生との再会も楽しみにしていました。

前日、体育館に到着すると野球部の生徒さんたちと先生方が「手伝います!」と迎えてくれました。

野球部の生徒さんに加え、吹奏学部の生徒さん、その他合わせて40人ほどの生徒さんたちが、3階体育館への搬入を自分たちが運んでいる舞台道具に「これは何に使うんですか?」「どうなってるんだろ」と関心を持ちながら一生懸命に手を貸してくれました。

本番は1000人を越える生徒さんたちが体育館いっぱいになった中で開演しました。

1000人が居るとは思えないほどの静けさで、顔をあげてじっとして舞台に目を向ける彼らの集中した様子に、彼らの強い眼差しを役者の全員が感じながら舞台に立っていました。

終演後の撤去作業時にはバレー部、バドミントン部、バスケ部の体育館の部活動の生徒さん、有志の生徒さんが自分の手が空くと「何かできることはありますか?」「これ、自分もやってみたいです!」と私たち劇団員について回るように、関心の目を向け、積極的に手を貸してくれました。

全65ステージ、真夏のような暑さであった9月から始まり、九州とは言えども朝夕は冷たい空気が肌を刺す12月に千秋楽を迎えた『ジャンヌ・ダルクージャンヌと炎』九州・広島秋ツアー。

公演の一日一日、今日出会う客席を劇団員のひとりひとりがひとりの俳優として色濃く感じながら向き合い、一回一回をやりきってきたものであったと思っています。

「心に炎を灯しているすべての人に――」と書き下ろされたマテイ・ヴィスニユックの描く『ジャンヌ・ダルク』、その言葉と共にあり続けた65ステージであったことを語り合っていきたい。そしてまた人に触れ、心に触れ、出会い、繋がっていくことのできる自分自身をしっかり持って来年の一年もまた観客と共にありたいと思います。

ジャンヌ・ダルク役 高階ひかり