妻を寝とられた田狭が、その恨みを果たすための戦術は、当時、ミカド(日本の天皇)と不仲であった新羅にその助けを求めます。

当時の朝鮮と日本の関係は、高句麗や新羅や任那などと互いに大きな国際問題になっていたことは確かです。特に新羅と関係について、この書紀には

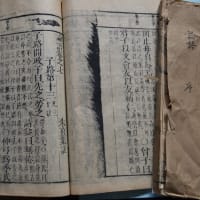

“于時新羅不事中国<トキニ シラギ ミカドニ ツカヘズ>”

と書いて有ります。要するに日本国と相対立していたのです。不仲であったのです。偶然ですが、田狭がその新羅に助けを求めた時に、日本でも、その新羅を征伐しようと計画して、田狭と稚媛の子である弟君と吉備海部直赤尾に

“汝宣往罰新羅<イマシ ウベ ユキテ シラギヲウツベシ>”

と命令されます。この「宣<うべ>」とは肯定を現す言葉で、行くのが当然だと言う意味になります。「貴方がこの際の任務には最適任者だ。是非、新羅を征伐してきなさい」と言うくらいのの意味が有ります。なお、私の持っている日本書紀では、これを

”ヨロシク”

と読ましております。

さて、ここまで読んでくると、また、一つの疑問が湧いてきます。

田狭の子である「弟君」ですが、この時の新羅征服の長官に任命されているはずですから、年齢は、もうとっくに20歳は過ぎていたのではないかと考えられます。すると、雄略が稚媛を「幸し給った」時には、その年は、既に、四十近くになっていたはずです。それ以上かも?????其の「四十」と云う年齢は、当時の社会では、既に、老境に達している年齢ではないかと思うのですが、そのような高齢の女性を、その夫を遠地に派遣してまで、敢て、「幸<メ>し給う」とは、この稚媛はよほど若々しく魅力的な美しさが保たれていたのではと思われますが???。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます