平成27年7月10日

西園寺家の旧鎮守社です。 はじめ妙音天といい、

明和6年(1769)この地に勧請再興された

明治維新で屋敷は取り払われ白雲神社と名を改めて鎮守社だけが残った。

「御所の弁天さん」として崇敬されています

白雲神社の標柱は明治42年1月建立

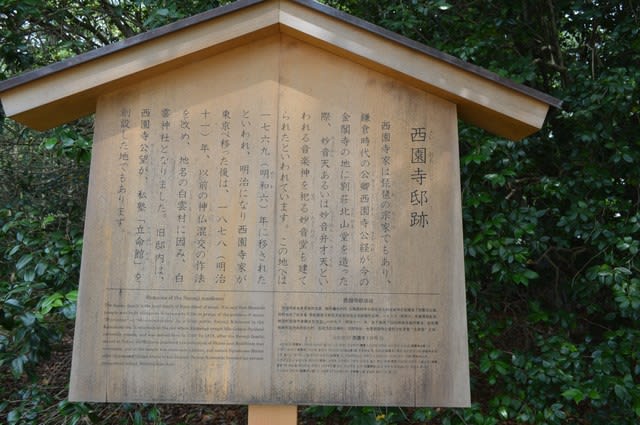

御祭神は妙音弁財天と称え市杵島姫命を祀る。琵琶を家職とする西園寺家に楽神として伝えられ太政大臣西園寺公経卿北山第(京都衣笠大北山 現在の金閣寺がその旧址である)の造営にあたり妙音堂を第一に建立。元仁元年(1224)12月別当成就心院に回向せしめ皇后邦子内親王(安嘉門院)臨幸せられたのを奉斎の始めとする。僧鏡、中務内侍日記、太平記等に当時の風雅なたたずまいがうかがわれるが、その後同家の盛衰に伴い変遷あり近古には赤八幡京極寺に鎮座されたと伝えられる。

明和6年(1769)前内大臣西園寺公晃卿、前右大臣西園寺賞季卿勅許を賜り同家邸内(当地)に妙音堂を再興。天保11年(1840)安政4年(1857)の社殿修築に際しては禁中各御所にり御寄附を賜り禁裏御祈祷所と定められた。明治から昭和にかけて首相あるいは元老として近代日本の礎を築いた西園寺公望卿が家塾「立命館」を開設したのもこの地である。

明治11年(1878)神仏混淆の作法を神式に改め社号を白雲神社とする。御神徳あらたかなる霊社として崇敬者は京都府下は元より近畿一円にあまねく。例祭、お火焚き、巳の日

石碑

狛犬

石鳥居 安政4年(1857)建立

本殿前の奉納台のようなもの

台に商号、家紋のようなものが刻まれています

絵馬堂

絵馬の一部です

現代的です

南門

絵馬

本殿前の提灯

本殿に掲げられた奉納額

茂山千五郎 昭和16年9月

長谷川きよし

別れのサンバ

福寿稲荷神社

石鳥居 明治20年建立

本殿裏の様子

ここから 画像追加 平成29年6月29日 2枚

薬師石

別名「御所のへそ石」とも呼ばれ、この石を手で撫で、患部をさすると、怪我や病気の治療に効験があると伝えられています。少し見えにくいですが前面は人面のようにみえる凹凸があり古くから信仰の対象(磐座)であり神聖な場所として大切にされています。

大正 御大典記念

大正4年11月10日 即位式

15日 大嘗祭

16、17日 大饗宴

関連記事 ➡ 関連0008 御大典記念のあるところ

神社 前回の記事 ➡ 陵墓府021 以仁王 神社府0108 高倉神社

五七五

安かったでも半分は要らぬもの /中田

ことわざ

身も蓋もない