瓜生山山頂

標高301m(仕伏町から標高差200m)

北白川城本丸跡 元勝軍地蔵

日本列島がまだ現在の形に固まらない遥かな昔、この瓜生山の下へマグマ(高熱の岩奨)が貫入してきて比叡山より高い山が出来た。両隣りの大文字山北側や比叡山の南側では、高熱のため古生層が変質して特殊な変成岩(ホルンフェルス)になった。四明岳頂上に露頭する将門岩はその珍しい好例である。一方、貫入したマグマは冷却して花崗岩となった。

上に冠った古生層が流れ去り、露出した花崗岩もまた太陽熱と雨水に寝食されて、永い年月の間に表面から徐々に崩壊して白川砂となって谷間を流下し、西南麓に緩斜面の広い砂質扇状地を形成した。

この北白川扇状地は、今から一万年も前、縄文時代の原始人にとっての好適な生活の根拠地となった。この山が埋蔵する花崗岩(白川石)は極めて良質だったから、その後平安時代以降、宮殿や寺院建築材料に、また石仏や石灯籠など工芸的に利用され、千年の都びとの生活を豊かにし、白川砂は枯山水庭園に重要な役割を持つことになった。

更に、この瓜生山山頂には、室町時代になると再々城郭が築かれ、南の如意ケ岳城と共に足利将軍家、細川管領、三好長慶、松永久秀らが攻防をくり返した。

近江の戦国大名六角定頼がここへ安置したという勝軍地蔵は、江戸時代に入っても痘瘡無難の守りとして庶民の信仰深く、北白川門跡寺照高院二院忠誉法親王は山路険岨を案じて、宝暦12年(1762)9月現在の勝軍地蔵山に石像を移された。これは今のバブテスト病院の西山である。そしてこの山頂にはお地蔵を安置した当時の石室だけが、奥の院と呼ばれる朱色のお堂の後方に残されている。北白川愛郷会

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0552 京都一周トレイル 東山コース 59-2

五七五

ふる里にまだお袋がいる至福 /市坪

ことわざ

父母の恩は山よりも高く海よりも深し

ふこうおう童子

せんにし童子

はりか童子

奥の院 近道

うばけい童子

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0551 京都一周トレイル 東山コース 59-1

五七五

肉厚の元アイドルに思う歳 /成田

ことわざ

同病相憐れむ

清沢口石切り場

7千万年という遥かな昔のはなし、この瓜生山のあたりに地下のマグマが噴き昇ってきて地層の隙間に貫入した。つまり噴火しないで溶岩が地表を押し上げて夥しくたまってしまったのである。その範囲は比叡山の南半から大文字山北半と言われる。しかも高さは比叡山を眼下に見おろす程であった。

この溶岩は徐々に冷却して巨大な一塊の花崗岩の山となった。押し上げられた表面の古生層の土や岩は陶磁器のように焼き入れられて、大部分は崩壊流失し、一部は変成岩(ホルンフェルス)となって残った。四明岳山頂の『将門岩』がその動かぬ証拠である。

この山の花崗岩は化学組成とその比率や冷却期間の長かったせいなど相俟って、特に結晶粒子が大きく美しい「白川石」となったのである。しかも風光明媚な京都は平安京以前より貴紳の住む土地なので、大建築に必要な石材の需要が永く途絶えなかった。白川は最適の供給場所てあり、礎石や敷石から始まって燈籠、庭石、さては石仏、石鳥居に墓石にと最も細工に適した石材が無尽蔵であった。そして風化のため粉砕された『白川砂』さえも枯山水庭園に欠くことのできない化粧材料となった。白川の人々は先祖代々石工になった。

山全体が花崗岩だといっても、場所によって多少の違いはある。石材を取る技術の幼稚な昔のこと、風化した表面や地価の石は取れないので、街道沿いや谷間が採取場となり、ここ『清沢口』や『石部谷』、『蓬谷』一乗寺の『雲母坂』が知られている。江戸時代の名所だった白糸の滝、船石などもそれ故に消滅してしまった。土地の人々が採石よりも細工に優れていたことや、風致保護の土地柄から現在は採石されていない。

大体噴出した溶岩は玄武岩や安山岩となるが、花崗岩は地中で徐々に冷却されてできる。このため石英と長石が十分結晶して大粒となり、これに黒雲母や角閃石が色どりを添えた美しい石となるもので、白川石は稀有元素を含む褐簾石も混ざっている。

火成岩は冷却の過程で規則的な独特の割れ目ができるが、緻密な花崗岩にも専門家にしかわからない節理があり、これに沿って『矢』(くさび)を打ち込むと巨岩も思うように割れる。ここで採石した石は、狭い道は台車、それより牛に曳かせて運んでいた。この清沢口では、途中である程度細工を施してから平坦地へ運ぶことも多かった。 北白川愛郷会

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0549 東山コース 58-1 石碑左0123 白幽子厳居之跡

五七五

いい天気だけども映画館に行く /高瀬

ことわざ

遠慮は無沙汰

白幽子は石川丈山(1583~1672)弟子の弟で,医道に精通していたと伝えられる。禅僧白隠(1685~1768)が疾病を患い苦悩していた折,白幽子を訪ね内観の法を修めて難病を克服したという。

白幽子厳居之跡

夜船閑話発祥之地

ここは白川の隠士 松風窟白幽子が厳居した跡である。白幽子の名は慈俊、石川丈山の弟子となり、兄の克と共に丈山に事え丈山の死に水を取り、晩年ここに隠棲した。又ここは白幽子が内観の法を白隠に伝授した所謂「夜船閑話」発祥の地でもある。

「夜船閑話」は、後に臨済宗中興の祖と尊崇される白隠禅師(1685~1768)が白幽子によって肺病を治癒した体験の名著である。この著書で白幽子の名と内観の秘法とは日本中に広まった。

白隠は26歳頃打ち続く寝食を忘れる猛修行で身心の調和が破れ、肺金焦枯の病を患った。今の肺病である。旅で美濃に在った白隠は人口から、京都比叡山麓白川に白幽子と名乗る一仙人があって稀代の医方により肺金を救うと聞き、直ちに白川に来て山中を尋ねこの巌窟に至った。巌窟の奥深く白髪は長く膝に垂れ、軟らかい草のしとねに座る白幽子に相見を許された。一見して白隠の偉相を観た白幽子は初めて白隠に内観気海丹田の法・・・人身長寿の秘訣を余すことなく伝授した。時に宝永7年(1710)正月半ばのことである。白隠はこの秘法によって起死回生して明和5年(1768)84歳まで長生した。

明治の南画家富岡鉄斎百錬居士は夙に禅を学び、白幽白隠両祖対面の霊地保存を発起して、明治39年10月自ら建碑して、表に「白幽子厳居之跡」と書し、裏にその事積を記した。そしてこの厳居と白幽子が日常飲んだ清泉の不朽を計った。

今も厳居の前に建つ碑がそれである。残念なことに戦後心無き者がこの碑を傷つけた。然し禍を転じて福となすことになって、これを機にこの霊跡の保存と顕彰が、京都円町の臨済宗妙心寺派法輪寺の前住職伊山和尚によって進められた。今の臨済宗の発展は白隠禅師を外して語ることはできない。その白隠禅師蘇生の大恩人が白幽子である。ひしひしとこの霊跡の重みを感じる。北白川愛郷会

白幽子名慈俊石川丈山之弟子石川克之弟也晩年隠居

此処嘗為白隠禅師説内観修養之法焉往年余与同志相

謀修其墓而余亦恐其巌及清泉之湮滅再議建石以謀

不朽

明治三十九年十月 鉄斎富岡百錬識并建

関連記事 ➡ だるま寺 (法輪寺)前半 だるま寺 (法輪寺)後半

ポスター0093

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0548 京都一周トレイル 東山コース 57-1

石碑 前回の記事 ➡ 石碑左0122 北白川宮・元精米所 御殿車

五七五

ガン告知老後のプラン練り直す /西永

ことわざ

転がる石には苔は生えぬ

撮影日 平成28年12月5日

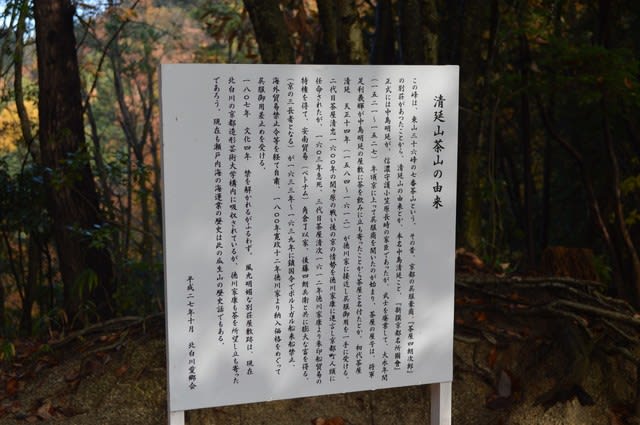

清延山茶山の由来

この峰は、東山三十六峰の七番茶山という。その昔、京都の呉服豪商『茶屋四朗次郎』の別荘があったことから、清延山の由来とか、本名中島清延こと、『新撰京都名所図会』正式には中島明延が、信濃守護小笠原長時の家臣であったが、武士を廃業して、大永年間(1521~1527)頃京に上って呉服商を開いたのが始まり。茶屋の屋号は、将軍足利義輝が中島明延の屋敷に茶を飲みに立ち寄ったことから茶屋と名付けたとか、初代茶屋清延 天正14年(1584~1612)が徳川家に接近し呉服御用を一手に受ける。2代目茶屋清忠1600年の関ケ原の戦い後の京の情勢を徳川家康に進言し京都町人頭に任命されたが、1603年急死、3代目茶屋清次1612年徳川家康より朱印船貿易の特権を得て、安南貿易(ベトナム)角倉了以以家、後藤四朗兵衛と共に膨大な富を得る。(京の三大長者となる)が1633年~1639年に鎖国令でポルトガル船来船禁止、海外貿易禁止令等をへて自粛、1800年寛政12年徳川家より納入価格をめぐって呉服御用差し止めを受ける。

1807年 文化4年 禁を解かれるがふるわず。

風光明媚な別荘屋敷跡は、現在北白川の京都造形芸術大学構内に吸収されているが、徳川家康も茶を所望し立ち寄ったであろう。現在も瀬戸内海の海運業の歴史は此の瓜生山の歴史話でもある。平成27年10月 北白川愛郷会

まち歩き 京都一周トレイル 前回の記事 ➡ まち歩き左0545 京都一周トレイル 東山コース 56-1

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0545 京都一周トレイル 東山コース 56-1

五七五

病室の窓から見える焼肉屋 /いまい

ことわざ

歴史は繰り返す

山の権現 地龍大明神

安産・芸道の神

木花咲耶姫神

殉國英靈之碑

瓜生山 地龍大明神由緒

山の主神として龍神が祭祀されています。太古湖底であった山城盆地最初の先住者が近在に集団生活を営んでこの山に親しみ後祠を建て山の主神に平穏無事を祈りました。其の後に神道仏教が盛んに行われて社寺が多く建立され、この山に兵火が及んだりして混乱の世が長く続きいつしか祠は跡かたも無く山は荒廃しました。昭和4年御神託を得て此の社が創建され森厳静寂な太古の如き神苑が復元されたのであります。徳川時代禅の究明に悩まされた青年「白隠」(1685~1768)が此の山中で神助を得修練よく勉められ「禅師」となられました。白隠著「夜船閑話」記載 春5月3日、秋11月3日が祭日と定まりました。明治百年五月三日

北白川大山祇神社

史蹟 瓜生山(此付近一帯) 東山36峰の一峰である。

山の名は播磨國より牛頭天皇(八坂神社祭神)が今の祇園社に移し祀られる貞観18年(876)の前にしばらく鎮座された天皇が木瓜を好まれた故事に依ると伝えられている。

室町時代勝軍地蔵が安置されて後、「勝軍地蔵山」と俗に言われ聖護院門主大峰入り前必ず此の山にて護摩を修された

地蔵菩薩は後に現在地に移られた。延元元年(1336)1月11日新田義貞瓜生山城を築き足利勢を敗った。天文・永禄の乱、足利12代将軍義晴・義輝父子北白川城ほ山頂に築き細川三好の党と戦い数年籠城の後自ら天文16年(1547)7月19日火を城に放ちて坂本へ奔り灰楼に帰した。

白隠禅師が闘病中に此の山中に医術に長寿の仙人と言われた白幽子を訪れ治療法を授けられた北白川宮家が山の池の需菜を好まれたが東都へお移りになり池は埋められて荒廃した。昭和4年地龍大明神の社が奉納後に大山祇神社の分社となり山霊の神々を合祀し毎年5月3日をやまの祭日と定められた。 北白川大山祇神社

関連記事 ➡ ポスター0093

まち歩き左0549 京都一周トレイル 東山コース 58-1 石碑左0123 白幽子厳居之跡

神社 前回の記事 ➡ 神社上0109 京都御苑内の 白雲神社

五七五

お出で下さい 桜の花の咲く頃に /島村

ことわざ

手書きあれども文書きなし

京都一周トレイル 前回の記事 ➡ まち歩き左0543 京都一周トレイル 東山コース 55

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0544 北白川史跡と自然の道 看板

五七五

四日目で書くことがない日記帳 /川原

ことわざ

無いが意見の総じまい

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き中0542 えっっ 首が大量にすててある

京都一周トレイル 前回の記事 ➡ まち歩き左0491 京都一周トレイル 東山コース 54

五七五

ネクタイをほめられたとき敗北者 /天根

ことわざ

鼠が塩を引く

八大龍王 日天寺 地図には 妙法山 日天寺 となっている

寺院 前回の記事 ➡ 寺院左0383 乗願院 石碑左0121 北白川小学校開校の地

五七五

夏草と球児の元気もらいたい /三宅

ことわざ

情けが仇

北白川宮は,智成親王(1856~72)が明治3年(1870)12月から用いた称号で,現在の北白川仕伏町に屋敷があった。当時の白川には,水流を利用して精米などをする水車が多く設けられており,北白川宮の屋敷で用いられる米は,この地に設けられた水車で専門に精米

北白川宮 御殿車 元精米所

明治43年8月29日

石碑 前回の記事 ➡ 寺院左0383 乗願院 石碑左0121 北白川小学校開校の地

五七五

肩の荷はひとつ降ろしてまたひとつ /鬼塚

ことわざ

早牛も淀、遅牛も淀