北方向を見る

東方向を見る

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き城陽1469 近鉄電車 富野庄駅 近く

次回の記事 ⇒ まち歩き城陽1471 旧奈良街道 奈島付近

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

北方向を見る

東方向を見る

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き城陽1469 近鉄電車 富野庄駅 近く

次回の記事 ⇒ まち歩き城陽1471 旧奈良街道 奈島付近

13

12

11

10

9

8

7 木造阿弥陀如来坐像 史跡八幡081 八角堂 重要文化財 三宅石碑

6 本尊11面観音菩薩像 寺院長岡京0724 勝龍寺 真言宗 洛西観音霊場第14番札所

5 十三重塔 寺院笠置0727 笠置寺 十三重石塔・重要文化財 五輪石塔

4 阿弥陀三尊像 まち歩き下1445 京の通り・富小路通 No98 寺院下0748 長講堂

3 石棺が重要文化財 古墳城陽28 久津川 車塚古墳

極楽寺

浄土宗 慶長15年(1610)僧空円によって再建されたが、

正徳2年(1712)9月の木津川堤防決壊によって被害をこうむり、記録を失った。

本堂には阿弥陀如来立像を安置し、

他に地蔵堂・弁天堂・土蔵・庄屋文次郎碑などがある。

阿弥陀如来立像

極楽寺の阿弥陀如来立像は、像内から見つかった文書から、

阿弥陀如来立像の像内から4種類の古文書が発見された事により、

この像が鎌倉時代の代表的な仏師「快慶」が製作にかかわった最後の作品であると推測されます。

「法華三十講経御名帳」の「十二日分別功徳品」の項に「過去法眼快慶」と記されており、

生没年が不明である快慶の没年を推定する貴重な発見です。

鎌倉時代を代表する仏師である快慶が制作を始め、

快慶の死後に弟子の行快が1227年に完成させたと考えられています。

重要文化財(仏像など) ⇒ まとめ040 重要文化財 ・仏像等

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院城陽0763 浄土宗 阿弥陀寺 薬師如来像は重要文化財

次回の記事 ⇒ 寺院城陽0765 正行寺 浄土宗

2019

天皇の杜古墳

「百舌鳥・古市古墳群」が世界遺産に登録され、古墳への注目度が上がっていますが、

京都市西京区にも同じ時期(4世紀後半)の巨大な前方後円墳が残されています。

国の史跡に指定されている「天皇の杜古墳」です。

かつては文徳天皇陵との言い伝えがあり、名前の由来となっています。

全長83㍍あり、発掘調査によって墳丘の斜面には石が葺かれ、

周囲は埴輪列が巡っていたことがわかりました。地域を治めていた豪族のお墓と推定されています。

関連記事 ⇒ 史跡 天皇の杜古墳

話題 一覧 ⇒ 京都の昔の話題まとめ

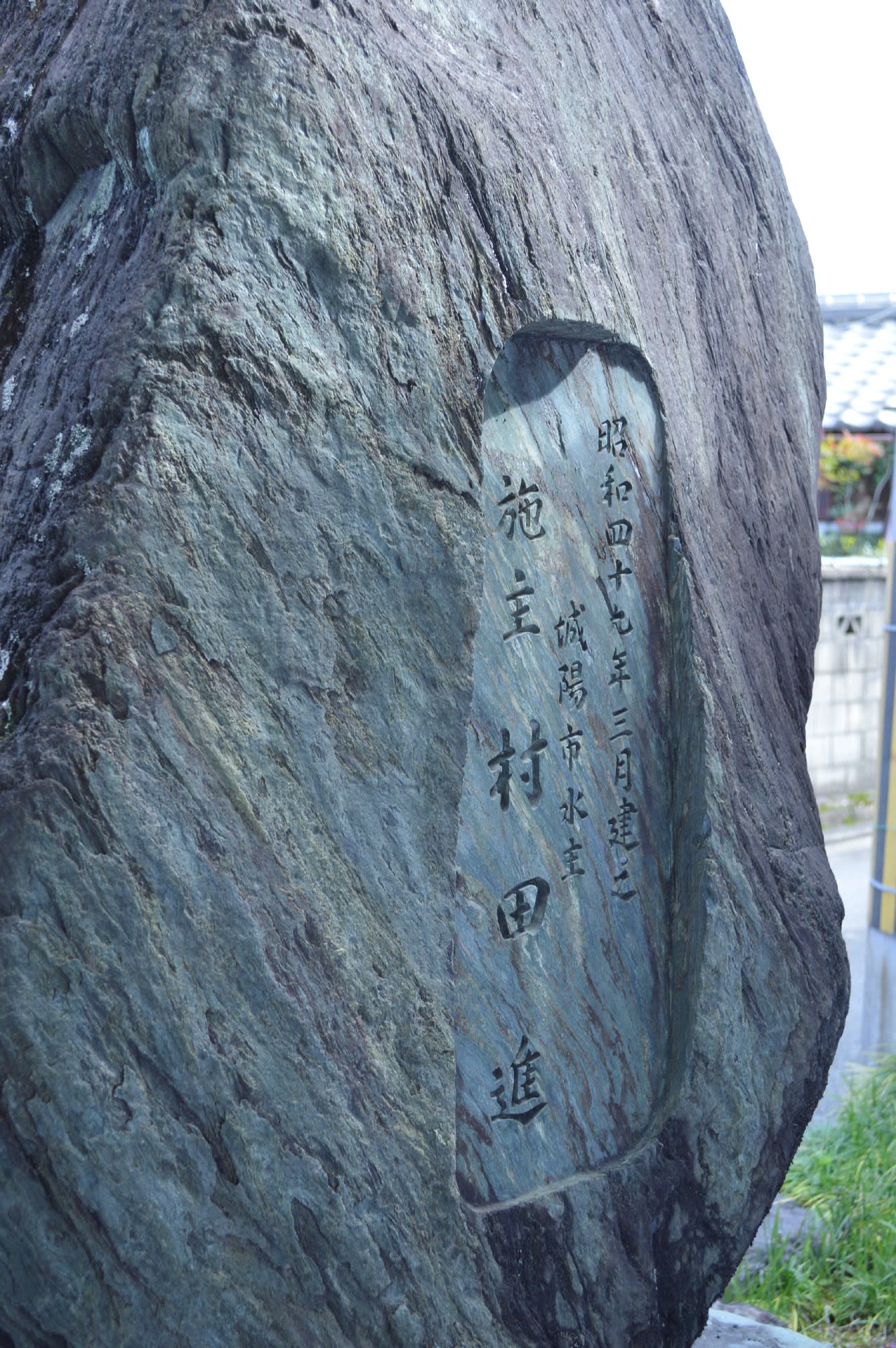

記念碑

木津川堤防補修

本殿遷座

昭和37年

石碑 前回の記事 ⇒ 神社城陽0244 天満宮社 石碑城陽0233 記念碑

次回の記事 ⇒ 石碑城陽0235 忠魂碑

祠 前回の記事 ⇒ 祠左061 北白川 薬師瑠璃光如来

次回の記事 ⇒ 祠井手063 大日如来

左は 富野庄駅 右は 木津川

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き城陽1468 城陽市の名木 枇杷庄のクスノキ

次回の記事 ⇒ まち歩き城陽1470 木津川堤防上の道

阿弥陀寺

本願山と号する浄土宗の寺で知恩院末である。もと地蔵院と号し、

専順和尚の開創による真言宗の寺であったが、寛永4年(1627)浄土宗にあらためた。

明治12年(1879)付近の光明寺、養松寺、来迎寺と合併し、阿弥陀寺となった。

本堂には本尊阿弥陀如来像を安置し、他に地蔵堂がある。

木造阿弥陀如来坐像 鎌倉時代前期 像高86㌢

本尊

木造薬師如来立像 奈良時代~平安時代前期 像高95㌢ 重要文化財

もとは枇杷庄天満宮社の神宮寺薬師院の本尊として祀られていたが、

明治の神仏分離に際し薬師院は廃寺となり、のち阿弥陀寺へ移された。

関連記事 ⇒ 神社城陽0244 天満宮社

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院城陽0762 仏城山 法念寺

次回の記事 ⇒ 0764

天満宮社 本殿 (江戸時代初期)

この天満宮社は旧枇杷庄村の産土神であり、祭神は天満天神(菅原道真公)である。

明治6年(1873)村社に列せられ今日に至っている。

境内には拝殿、御供所、みこし蔵などがある。

現存する棟札によると、本殿は寛永4年(1627)に近村の大工により造営された。

近年では昭和35年の木津川の堤防改修で、南の旧地から約30㍍北に移築され、

翌年の第二室戸台風による損壊のため、昭和37年に屋根を鉄板葺きに改めるなどの修復が行われた。

本殿は側面を二間とする三間社流造で、三間の向拝をもち、木鼻・蟇股・繋海老虹梁など装飾性もある。

近世初期における山城地方の神社建築を知る上で、建築年代の明らかな貴重な遺構の1つである。

記念碑

維持昭和34年9月26日伊勢湾台風により当区頭上木津川堤防決潰寸前の危険に瀕し

直に水害対策委員会を決成し地元各位の協力を得て建設省へ事情具陳せし処

我々の熱意と堤防の危険を確認され完全補強工事に着手今日其完成を見るに至る

真に当区の安楽を永劫に記念するべきものなり。

これに伴い天満宮社の移転並に阿弥陀堂の建替等大事業も本日これ又完成を見

本業の足跡を後世に伝ふべく茲に記念碑を建立するものなり

昭和35年4月16日建立

関連記事 ⇒ 寺院城陽0763 浄土宗 阿弥陀寺 薬師如来像は重要文化財

石碑 前回の記事 ⇒ 石碑城陽0232 忠魂碑 その他

次回の記事 ⇒ 祠城陽062 若王子稲荷 石碑城陽0234 記念碑

神社 前回の記事 ⇒ 神社城陽0243 枇杷庄 庚申堂

次回の記事 ⇒ 神社城陽0245 荒見神社 御旅所

富野村 江戸時代の寛保2年(1742)5月に、

淀藩が木津川の河原で砲術訓練を行った際に藩の人達の宿泊所となり、

多くの村人たちが接待に動員されました。

淀藩藩主は稲葉正益(まさよし)

城陽市の名木 枇杷庄のクスノキ

関連記事 ⇒ まとめ058 城陽市の古木・名木 一覧

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き城陽1467 稲刈り後の田

次回の記事 ⇒ まち歩き城陽1469 近鉄電車 富野庄駅 近く

枇杷庄庚申堂の由来

この庚申堂は、300年余にわたる長い歴史を持つ、

元禄2年(1689)、富士山を信仰する当地の修験者が建てた行屋(ぎょうや・ぎょうのための施設)がその起源である。

この行屋がいつしか庚申堂と呼ばれるようになり、

天満宮社・阿弥陀寺とともに当地域住民の心のよりどころとして厚く信仰されるようになった。

庚申とは、60日または60年に一度回ってくる干支のことである。

「庚申の日の夜に眠ると三しの虫が体内から抜け出して天に昇り、天帝にその人の日頃の罪過を告げる、

すると天帝はその人を殺してしまうので、長生きを願うなら眠らずに起きていよ」

という中国の道教の教えがわが国の諸信仰と習合し、その夜は身を慎んで庚申をまつる庚申信仰となった。

お堂内には、密教の中心本尊の大日如来像、庚申信仰の本尊である青面金剛尊のほか6体の仏をまつっている。

13才の子供に知恵を授ける十三まいりの本尊・虚空蔵菩薩、

一切の悪を火焔で焼き払う不動明王、

愛の守護神・愛染明王、

財宝と美を与える弁財天、

福徳を功徳とする吉祥天、

修験道の祖・役行者菩薩である。

この庚申堂の老朽化という事態に際し、ぜひ再建すべきだとの声が高まり、

自治会内に庚申堂再建委員会が設けられ、その努力と地域住民の熱意によって、

平成2年(1990)12月、再建竣工の運びとなった。

長寿や諸願成就に霊験あらたかな諸仏をまつる枇杷庄庚申堂は近隣に例のない本格的な庚申堂であり、

当地住民の誇りとするものである。

平成2年12月

神社 前回の記事 ⇒ 神社城陽0242 水主神社 樺井神社 城陽市の名木

次回の記事 ⇒ 神社城陽0244 天満宮社

向こうに見えるのは 木津川の土手

蔵のある風景 前回の記事 ⇒ 蔵のある風景城陽0429回 城陽 垣内 付近

次回の記事 ⇒ 蔵のある風景城陽0431回 城陽 西畑地区

浄土宗知恩院 の直末寺

法念寺

創建年代は明らかでない。

寺伝によると、造東大寺大勧進職、重源上人が、居住したとつたえられる。

明治初年、念仏寺、法城寺の焼失により、両寺を合併し、仏城山法念寺と、寺号を改め現在に至っている。

本堂には、阿弥陀三尊を安置する。

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院城陽0761 長光寺

次回の記事 ⇒ 0763

2019年11月4日 撮影

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き城陽1466 新名神高速道路 工事中

次回の記事 ⇒ まち歩き城陽1468 城陽市の名木 枇杷庄のクスノキ

水主神社 樺井月神社

府社が消されています

宮馬場鎮座

明治36年11月

大正13年2月

下馬

樺井月神社 由緒

水主神社の末社の1つとして本殿のそばにある。

もと木津川の樺井の渡の守護神として創祀された神社、祭神は月読命または天月神命ともいわれる。

延喜の制には大社に列せられ、4度の官幣・祈雨祭の幣にあずかった。

また承和12年(845)綴喜・相楽両郡に蟲虫が発生し、牛馬が害せられて病死するものが多かったので、

神に占ったところ、樺井月神のたたりであることがわかった。

よって朝廷は当社に勅使を派遣して平癒を祈らしめられたところ、悪疫はたちまちやんだという。

これにちなんで当社は牛馬の守護神としてあかめられ、毎年2月20日の例祭には牛馬攘疫祭が行われる。

当社はもと綴喜郡樺井の地にあったが、木津川の氾濫によって社地をうしない、

寛文12年(1672)12月、水主神社の境内にうつしたとつたえられる。

樺井とは対岸の大住村(現田辺町大住)といい、今なお樺井を姓とする人々が居住し、当社の管理に当たっている。

一説に、もと棚倉村綺田(現山城町綺田)付近にあったのが、

ある年の木津川洪水によってこの地に流れ着いたものだろうともいわれている。

水主神社

木津川畔の宮馬場に鎮座する水主村の産土神で、10柱を祀っている。

祭神が多いのが特長。水主直一族がその祖神とあがめ奉った神々で、当社は水主氏の氏神社である。

水主神社も洪水によって流され、この地に漂着したのであるともいわれ、当社の旧鎮座地についてはあきらかでない。

水主氏とは、栗隅の大溝の入口に設けられた水門(井堰)の管理をつかさどったものであるから、

当社の旧鎮座地は現在のところよりは長池に近い所にあったものと思われる。

本殿は寛文10年(1672)の再建、例祭は10月3日・当社の祭神第二柱の天香語山神は衣縫大神といい、

古来、衣服を縫う方法を教える神とされ、いまなお紡績関係者の信仰を得ている。

狛犬 台座裏の墨書銘によると、嘉禎4年(1238)に水主郷の鎮守大明神に奉納されたものと分かっています。

御神木 城陽市の名木

針の碑 昭和53年

城陽市の名木 ⇒ まとめ058 城陽市の古木・名木 一覧

神社 前回の記事 ⇒ 神社城陽0241 水度神社 第1鳥居 寺田村・道路元標

次回の記事 ⇒ 神社城陽0243 枇杷庄 庚申堂