小川のせせらぎは、気がついた時にはそこに流れているものです。

どの一滴が始まりということはなく、幾千万のしずくが集まって川は川と成ります。

葉に落ちたしずくの一滴一滴が流れ落ちる、その始まりを誰も気に止めることはありません。

あらゆる出来事もまたどこがスタートで、いつから始まったということはありません。

様々なことが折り重なって、出来事は出来事と成ります。

いつもとは違う時の流れを過ごしたとしても、それもまた日々の生活の一部であることに違いはありません。

平凡な日々と非凡なひと時との間には何の断絶も無いということです。

普段とは違う景色を私たちは特別なものと捉えてしまいますが、切り抜いた別個のものがそこに流れているということはなく、この世に起きる

出来事は切り分けられることなく互いに溶け合っています。

区別しない心、決めつけない心、変わらない心、それがとても大切な要素となります。

意味づけや価値判断をする心癖を無くせば、そこには天地の穏やかな風がサラサラと流れていくことに成ります。

これが今日、最も言いたいことでした。

先に書いてしまうと何のことやら訳がわからないところですが、書かずには居られない大事なことでありました。

さて今日のポイントは、何が起きたかではなく、何をしていくか、です。

一人の人間にとって「特別な」瞬間など存在しないのと同じように、誰か一人だけの「特別な」経験など本来ありません。

全ては誰にでも共通すること、誰もが成せることであり、他人事ではなく自分事となります。

それでは本題に入りたいと思います。

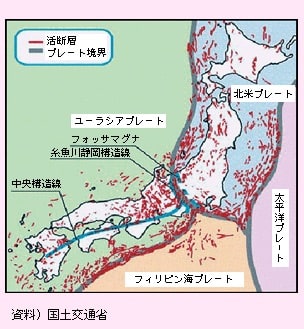

日本列島には中央構造線というものがあります。

いずれ詳しく触れたいと思いますが、一言でいえば「日本列島を東西に横切る大断層」のことを指します。

断層と聞くと怖いと感じたり忌み嫌ったりしてしまうかもしれませんがそれは全く違います。

決めつけたり思い込みの価値判断は、さらなる淀みを生むことにしかなりません。

頭で考えず、心で感じれば自ずと感謝の心と成ります。

私たちは体の淀みを流すためにアクビや伸びのような弛緩をして緊張やこわばりを取ったりします。

そうやって少しずつ緩めればサラサラと流れていきますが、ガチガチに力んだままで居ますと流れるものも流れず、ついに大きな詰まりとなって

ドカンとダメージを被ることになります。

中央構造線がザワザワしているのは不安定ということではなく、安定に向かう道程と言えます。

私たちも健康のためには日頃から弛緩や脱力、軽い運動が大事ですが、それは天地宇宙も同じであるわけです。

そして自分の身体を見れば分かりますが、緊張やこわばりというのは右が悪くなれば左もまた同じように悪くなっていきます。

あるいは上下についても同じことが言えます。

膝や腰が悪くなれば肩や首が悪くなりますし、その逆もそうです。

それは中心でバランスを取ろうとするために起きる現象であり、悪いなりにも何とか最善の状態にもっていこうとする自然の理でもあります。

そのため良くも悪くもバランスが取れている時というのは、片側だけが悪かった時よりはマシに過ごせるようになっていきます。

それが何かのキッカケ(鍼やマッサージ、温泉など)でどこか緊張が取れると、全身のバランスが崩れて、どうにもならないツラさとなったり

します。

それならそのまま悪いなりにバランスを保っておいた方がいいのかというと、それでは負のスパイラルに陥って詰まりが累積し、いつかは決壊

して大ケガを負うことになります。

緊張やこわばり、凝りを取ることは必要不可欠で、それは全体のバランス取りながら少しずつ流していくことが大事であるわけです。

中央構造線の西端にある阿蘇・熊本が揺れてからは、東端の鹿島・香取も揺れました。

そうして日本列島はあちこちが沸々と発散し出しました。

日本列島は4つのプレートに囲まれており、そのうちの一つはフォッサマグナ、糸魚川-静岡構造線となって富山から富士を縦に貫いています。

中央構造線という横ラインの弛緩も必要不可欠な自然現象ですが、こうした縦ラインの弛緩も大きな御蔭様となります。

この世に住まわせてもらっている私たちは、天の子であり地の子です。

天を大きく巡った氣が私たちという柱を通って大地へと大きく流れていき、巡り巡って再び私たちを通して天の彼方へと流れていきます。

ですから私たちが感謝を捧げることは、大地の緊張やこわばり、凝りをサラサラと流すことになります。

(『三千世界に花ひらく』2017-7-27 後半「無限の8の字」参照)

http://blog.goo.ne.jp/koredeiinoda-arigatougozaimasu/e/c68add523540e5093daccdfc4054281f

逆を言えば、私たちの心が凝り固まったり不安や不満を抱えてしまうと、大地の流れも詰まり詰まっていくことになります。

太古から、国が乱れ人心が乱れた時に飢饉や天変地異が起きるというのはそのためです。

さて、列島断層の東西ラインと南北ラインが重なるところにあるのが諏訪です。

なかでも諏訪大社上社本宮はほとんどその真上にあります。

この地はまるで鍼を刺すかのように、4つの大社、4つの柱によって氣抜きがされています。

ただただ感謝であります。

天と地と人の「無限の8の字」は天地宇宙との合一によって現れます。

それはつまり、ごく普通の状態、全てを放ったホットケ(仏)の状態に在ることで成ります。

決して大地の緊張を流そうと思ったり、特別な何かをやろうとする必要はありません。

作為的な思いというのは自我の現われであり、私たちの真我は天岩戸に隠れることになります。

同じように、わざわざ何処かへ行って何かをしようとする思いというのも我執と紙一重の世界と成ります。

何となく気になっていれば何故か分からないけどもそういう流れになる、気づいたらそこに立っている、そういうホットケの状態が顕現されて

いきます。

そう成ったらば、その地に感謝を捧げる。

それは本当に短い一瞬の思いでいいわけです。

大がかりな神事や長い祈りなど全くの無用で、むしろそれが邪欲の上塗りとなって凝りを酷くさせることにもなり兼ねません。

例えばグルメ旅行だったり、登山や観光、家族旅行だったり出張だったり、そうした主目的があってたまたまそこに立っていた時に、何となく

手を合わせたくなる。

スッと心に風が吹いたらば、何とは無しに手を合わせる。目をつぶって一瞬、感謝を思う。

それでイイ。

それがイイのです。

それが、天地宇宙の中の、私たちの存在であるわけです。

そこで理由探しや、何だったのか意味づけするのは全てを台無しにすることにしかなりません。

自我が現われた瞬間、無限の8の字は霧散します。

分かる時はあとになって分かるし、そもそも分かる必要などありません。

このように過ごさせて頂いている、生かして頂いている、それが全てなのですから。

さて私の場合は諏訪のあと富士の麓に行く機会が続き、美しい姿に手を合わせた頃に紀伊半島が気に掛かるようになりました。

以前にも書きましたが、紀伊というのはこの龍体の肚(はら)になります。

ちょうどその肚の真ん中らへんが気になって仕方ない。ザワザワする。

しかし関西に居た頃ならまだしも、そんなところへ行くことなど無理に近いので、そんな思いもサラサラと流していると、出張と台風のおかげ

でそこに立っていました。

私たちの身体もそうですが、全身の緊張を取るために背骨を一つ一つ緩めたりします。

あるいは、右側を緩めてから左側を緩めたりします。

ただそのようにしても一番最後までこわばりが取れないのが中心部分です。

全身を支える柱は、全体が倒れないようにすべてを受けてグッと踏ん張ってしまいがちになる。

私たちで言えば、それは腰であり背骨であり、そして肚下の一点です。

前回のブログで書いたとおり、手足や肩の緩みが取れても肚下の一点が緊張しているとストレスや衝撃をそこで受けることになり、体を壊す

ことになってしまいます。

中心を緩めると天地宇宙との隔たりがなくなり、すべてはサラサラと流れていくことになるのでした。

紀伊半島の中心の1ヶ所は、まさに日本列島の肚下の一点であり、中央構造線の中心の一点です。

中心の一点を緩める。

それにより全身の緊張が取れ、サラサラと流れていきます。

天と地を前にした時、私たちは誰もが、ただただ生かしてもらっていることの感謝を思うでしょう。

たった一人、たった数人などではなく、何千、何万、何億の思いが常にあります。

私たちは全人類が全員、天地宇宙を繋ぐ中心そのものです。

中心が緩めば全体が流れます。

それは私たちで言えば、我欲や我執、こだわりや価値判断を手放すことに他なりません。

ことさら感謝をしようなどと思う必要はありません。

そんな自我の上で捻り出されたものなどハリボテにしかなりません。

大丈夫です。

そもそもホットケの状態になった時に心に浮かぶのは感謝しかありません。

それは頭で理解するものでなく、心や皮膚に感じるものです。

構えず、気負わず、何も考えずに居るだけでイイ。

そうして何のけなしに手を合わせる。

あぁ気持ちいい、ありがたいなぁと思う。

それがすでに無限の8の字と成っているのです。

大地を鎮めるため、地震をおさめるため、などと気張るのは最悪です。

天地が静まっているから感謝なのではなく、生かしてもらっていることが感謝であるわけです。

天地が荒れようとも、その感謝の思いは変わるものではありません。

私たち誰もが、本当に軽やかな思い、軽やかな気持ちをほんの数秒思うだけで、他ならぬ私たち自身が幸せになっていきます。

タイミングを同じくして、天の大祓いが、沖縄から北海道まで余すことなく吹き抜けました。

まさにその日に肚下の一点に行けたことは感謝そのものです。

この日は各地で同じように、幾千万の感謝の思い、感謝の柱が立ったことでしょう。

一滴一滴は小川のせせらぎとなり、ゼロにリセットされた龍体には天地人の風がスーッと流れるようになった。そんな気がします。

(おわり)

どの一滴が始まりということはなく、幾千万のしずくが集まって川は川と成ります。

葉に落ちたしずくの一滴一滴が流れ落ちる、その始まりを誰も気に止めることはありません。

あらゆる出来事もまたどこがスタートで、いつから始まったということはありません。

様々なことが折り重なって、出来事は出来事と成ります。

いつもとは違う時の流れを過ごしたとしても、それもまた日々の生活の一部であることに違いはありません。

平凡な日々と非凡なひと時との間には何の断絶も無いということです。

普段とは違う景色を私たちは特別なものと捉えてしまいますが、切り抜いた別個のものがそこに流れているということはなく、この世に起きる

出来事は切り分けられることなく互いに溶け合っています。

区別しない心、決めつけない心、変わらない心、それがとても大切な要素となります。

意味づけや価値判断をする心癖を無くせば、そこには天地の穏やかな風がサラサラと流れていくことに成ります。

これが今日、最も言いたいことでした。

先に書いてしまうと何のことやら訳がわからないところですが、書かずには居られない大事なことでありました。

さて今日のポイントは、何が起きたかではなく、何をしていくか、です。

一人の人間にとって「特別な」瞬間など存在しないのと同じように、誰か一人だけの「特別な」経験など本来ありません。

全ては誰にでも共通すること、誰もが成せることであり、他人事ではなく自分事となります。

それでは本題に入りたいと思います。

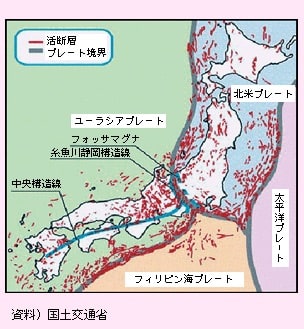

日本列島には中央構造線というものがあります。

いずれ詳しく触れたいと思いますが、一言でいえば「日本列島を東西に横切る大断層」のことを指します。

断層と聞くと怖いと感じたり忌み嫌ったりしてしまうかもしれませんがそれは全く違います。

決めつけたり思い込みの価値判断は、さらなる淀みを生むことにしかなりません。

頭で考えず、心で感じれば自ずと感謝の心と成ります。

私たちは体の淀みを流すためにアクビや伸びのような弛緩をして緊張やこわばりを取ったりします。

そうやって少しずつ緩めればサラサラと流れていきますが、ガチガチに力んだままで居ますと流れるものも流れず、ついに大きな詰まりとなって

ドカンとダメージを被ることになります。

中央構造線がザワザワしているのは不安定ということではなく、安定に向かう道程と言えます。

私たちも健康のためには日頃から弛緩や脱力、軽い運動が大事ですが、それは天地宇宙も同じであるわけです。

そして自分の身体を見れば分かりますが、緊張やこわばりというのは右が悪くなれば左もまた同じように悪くなっていきます。

あるいは上下についても同じことが言えます。

膝や腰が悪くなれば肩や首が悪くなりますし、その逆もそうです。

それは中心でバランスを取ろうとするために起きる現象であり、悪いなりにも何とか最善の状態にもっていこうとする自然の理でもあります。

そのため良くも悪くもバランスが取れている時というのは、片側だけが悪かった時よりはマシに過ごせるようになっていきます。

それが何かのキッカケ(鍼やマッサージ、温泉など)でどこか緊張が取れると、全身のバランスが崩れて、どうにもならないツラさとなったり

します。

それならそのまま悪いなりにバランスを保っておいた方がいいのかというと、それでは負のスパイラルに陥って詰まりが累積し、いつかは決壊

して大ケガを負うことになります。

緊張やこわばり、凝りを取ることは必要不可欠で、それは全体のバランス取りながら少しずつ流していくことが大事であるわけです。

中央構造線の西端にある阿蘇・熊本が揺れてからは、東端の鹿島・香取も揺れました。

そうして日本列島はあちこちが沸々と発散し出しました。

日本列島は4つのプレートに囲まれており、そのうちの一つはフォッサマグナ、糸魚川-静岡構造線となって富山から富士を縦に貫いています。

中央構造線という横ラインの弛緩も必要不可欠な自然現象ですが、こうした縦ラインの弛緩も大きな御蔭様となります。

この世に住まわせてもらっている私たちは、天の子であり地の子です。

天を大きく巡った氣が私たちという柱を通って大地へと大きく流れていき、巡り巡って再び私たちを通して天の彼方へと流れていきます。

ですから私たちが感謝を捧げることは、大地の緊張やこわばり、凝りをサラサラと流すことになります。

(『三千世界に花ひらく』2017-7-27 後半「無限の8の字」参照)

http://blog.goo.ne.jp/koredeiinoda-arigatougozaimasu/e/c68add523540e5093daccdfc4054281f

逆を言えば、私たちの心が凝り固まったり不安や不満を抱えてしまうと、大地の流れも詰まり詰まっていくことになります。

太古から、国が乱れ人心が乱れた時に飢饉や天変地異が起きるというのはそのためです。

さて、列島断層の東西ラインと南北ラインが重なるところにあるのが諏訪です。

なかでも諏訪大社上社本宮はほとんどその真上にあります。

この地はまるで鍼を刺すかのように、4つの大社、4つの柱によって氣抜きがされています。

ただただ感謝であります。

天と地と人の「無限の8の字」は天地宇宙との合一によって現れます。

それはつまり、ごく普通の状態、全てを放ったホットケ(仏)の状態に在ることで成ります。

決して大地の緊張を流そうと思ったり、特別な何かをやろうとする必要はありません。

作為的な思いというのは自我の現われであり、私たちの真我は天岩戸に隠れることになります。

同じように、わざわざ何処かへ行って何かをしようとする思いというのも我執と紙一重の世界と成ります。

何となく気になっていれば何故か分からないけどもそういう流れになる、気づいたらそこに立っている、そういうホットケの状態が顕現されて

いきます。

そう成ったらば、その地に感謝を捧げる。

それは本当に短い一瞬の思いでいいわけです。

大がかりな神事や長い祈りなど全くの無用で、むしろそれが邪欲の上塗りとなって凝りを酷くさせることにもなり兼ねません。

例えばグルメ旅行だったり、登山や観光、家族旅行だったり出張だったり、そうした主目的があってたまたまそこに立っていた時に、何となく

手を合わせたくなる。

スッと心に風が吹いたらば、何とは無しに手を合わせる。目をつぶって一瞬、感謝を思う。

それでイイ。

それがイイのです。

それが、天地宇宙の中の、私たちの存在であるわけです。

そこで理由探しや、何だったのか意味づけするのは全てを台無しにすることにしかなりません。

自我が現われた瞬間、無限の8の字は霧散します。

分かる時はあとになって分かるし、そもそも分かる必要などありません。

このように過ごさせて頂いている、生かして頂いている、それが全てなのですから。

さて私の場合は諏訪のあと富士の麓に行く機会が続き、美しい姿に手を合わせた頃に紀伊半島が気に掛かるようになりました。

以前にも書きましたが、紀伊というのはこの龍体の肚(はら)になります。

ちょうどその肚の真ん中らへんが気になって仕方ない。ザワザワする。

しかし関西に居た頃ならまだしも、そんなところへ行くことなど無理に近いので、そんな思いもサラサラと流していると、出張と台風のおかげ

でそこに立っていました。

私たちの身体もそうですが、全身の緊張を取るために背骨を一つ一つ緩めたりします。

あるいは、右側を緩めてから左側を緩めたりします。

ただそのようにしても一番最後までこわばりが取れないのが中心部分です。

全身を支える柱は、全体が倒れないようにすべてを受けてグッと踏ん張ってしまいがちになる。

私たちで言えば、それは腰であり背骨であり、そして肚下の一点です。

前回のブログで書いたとおり、手足や肩の緩みが取れても肚下の一点が緊張しているとストレスや衝撃をそこで受けることになり、体を壊す

ことになってしまいます。

中心を緩めると天地宇宙との隔たりがなくなり、すべてはサラサラと流れていくことになるのでした。

紀伊半島の中心の1ヶ所は、まさに日本列島の肚下の一点であり、中央構造線の中心の一点です。

中心の一点を緩める。

それにより全身の緊張が取れ、サラサラと流れていきます。

天と地を前にした時、私たちは誰もが、ただただ生かしてもらっていることの感謝を思うでしょう。

たった一人、たった数人などではなく、何千、何万、何億の思いが常にあります。

私たちは全人類が全員、天地宇宙を繋ぐ中心そのものです。

中心が緩めば全体が流れます。

それは私たちで言えば、我欲や我執、こだわりや価値判断を手放すことに他なりません。

ことさら感謝をしようなどと思う必要はありません。

そんな自我の上で捻り出されたものなどハリボテにしかなりません。

大丈夫です。

そもそもホットケの状態になった時に心に浮かぶのは感謝しかありません。

それは頭で理解するものでなく、心や皮膚に感じるものです。

構えず、気負わず、何も考えずに居るだけでイイ。

そうして何のけなしに手を合わせる。

あぁ気持ちいい、ありがたいなぁと思う。

それがすでに無限の8の字と成っているのです。

大地を鎮めるため、地震をおさめるため、などと気張るのは最悪です。

天地が静まっているから感謝なのではなく、生かしてもらっていることが感謝であるわけです。

天地が荒れようとも、その感謝の思いは変わるものではありません。

私たち誰もが、本当に軽やかな思い、軽やかな気持ちをほんの数秒思うだけで、他ならぬ私たち自身が幸せになっていきます。

タイミングを同じくして、天の大祓いが、沖縄から北海道まで余すことなく吹き抜けました。

まさにその日に肚下の一点に行けたことは感謝そのものです。

この日は各地で同じように、幾千万の感謝の思い、感謝の柱が立ったことでしょう。

一滴一滴は小川のせせらぎとなり、ゼロにリセットされた龍体には天地人の風がスーッと流れるようになった。そんな気がします。

(おわり)