何の変化もない同じような日々が続いているようでも、私たちはいつだって選択を繰り返しています。

すべての瞬間は私たちによって選択されたものであり、その選択の積み重ねが私たちの目の前の世界を作り出しています。

世界というものが存在していてその中に私たちの選択があるのではなく、私たちの選択によって世界が出来あがっています。

何の変化も無いように見えるのなら、それは常にその選択をし続けているからと言えるでしょう。

大きな選択は目に見えるものですが、小さな選択は目には見えていません。

全ての瞬間において選択肢は五万と存在しています。

それを意識することなく自動選択する仕組みを私たちは有しています。

一瞬一瞬どれがいいかとイチイチ考えていては、そこから先に進むことが出来なくなります。

そのため自動選択装置が私たちの深層意識の浅いところに存在しています。

簡単に書くと「A(顕在意識)-B(自動運転装置)-C(深層意識)-D(私たち自身)」というような形になります。

そのうち、D(私たち自身)やC(深層意識)は、何かの選択に迷うことはありません。

天地すべてが一体であると、ただ調和に基づいた流れがあるだけで、そもそも選択という場面が存在しないからです。

しかしA(顕在意識)は道が二つ見えると一瞬身構えてしまいます。

立ち止まらず自然に進むということを私たち(A)はなかなか出来ません。

それというのも、頭の中にアタリやハズレという判断基準が刷り込まれてしまっているからです。

価値判断が存在すると、まず岐路で立ち止まってしまいます。

そして反射的にハズレは避けたいと思うようになります。

もとよりアタリやハズレというのは物差しによって作られた『概念』に過ぎません。

「そうだ、価値判断をしよう」という思いつきがあって作り出されるもの。架空のものです。

つまり、岐路で立ち止まってアタリ・ハズレ判定をしようとする度にゼロから作り出されているものであるわけです。

もともとこの世界にはアタリもハズレも存在しません。

しかし顕在意識にはそれが実在するものとして刷り込まれています。

だから迷いというものが生じることになります。

そしてアタリ・ハズレという比較から幸せや不幸という概念が生まれ、苦しむことになりました。

人間だけが悩み苦しむ生き物だと言いますが、それは嘘です。

同じ人間でも子供はどんな境遇にあろうとキラキラと目を輝かしています。

私たちも低学年の頃は自分が不幸だなんて思ったことは一度たりとありませんでした。

アタリ・ハズレという価値比較、損得勘定が後付けで刷り込まれることによって「不幸」という概念が作り出され「苦しみ」という反応が生まれた

わけです。

私たちの感情というのは、何らかの概念や観念に対する反応に過ぎません。

そしてその概念や観念は、もともと天地宇宙には存在していない架空のもの、勝手な決め事でしかありません。

「今日のゲーム(遊び)のルールはこうしよう」というのと何一つ変わらないものなのです。

さて、話を元に戻しますと「自動選択装置(B)」というのは、もともと顕在意識が一瞬一瞬に目を奪われず、大きな流れを体感できるように

するためのものでした。

映画の1コマ1コマを隅々までチェックしていては映画全体のストーリーが進みません。

ですからそのチェックを簡略化させているわけです。

この世にはもともとアタリもハズレもありませんので、当然、自動選択装置もそれが前提になっています。

もし価値というものがこの世に実在していたならば、自動選択装置もそれを踏まえたもの(つまり価値比較に左右されずに選択をできる仕組み)

になっていたでしょう。

しかし実際は、天地宇宙に価値というものは存在していないわけです。

ですから、自動選択装置もとてもシンプルに、ナビゲーターの一声だけを忠実に守るように出来あがりました。

もちろんその一声というのも、天地自然の流れを俯瞰している大きな私たち自身(D)から届くものを前提としていました。

深いところに広がる私たち自身が「天地自然の流れ」と「私たちに最適な体験」とを照らし合わせて発するものが、自動選択装置へと届く作りに

なっていました。

誤解があるといけないので少し補足しますが、そうした一声というのは決して大きな私たち自身(D)の主体的な能動的な判断によってもたら

されるものではありません。

「こっちはイマイチ」「こっちの方がいいからこっちにしよう」というような自己主導的な判断ではないということです。

自らの主導的な判断で下位を動かすものではなく、全体の調和が図られた結果そのように成るものであるわけです。

そもそも天地自然というもの自体が、大きな大きな私たちと同一のものですから、その一声というのも「同じ私たちが自然に交流したもの」、

つまりは調和の結果として発せられたものだということです。

たとえば私たちの体を見てみましても、私たちの脳は心臓や肺のことを気にかけながら能動的なジャッジで身体を動かしているのではなく、ただ

当たり前に体全体の自然な調和を図っています。

それと同じことです。

つまり自動選択装置(B)というのも、私たちの体でいうところの自律神経のような役割を成しているわけです。

話がやや脱線してしまいましたが、深層意識や高次意識から「指示が来る」となると、何か天啓のような明確な意思が存在するようなイメージを

描いてしまい、深層意識と顕在意識が別のもの(断絶がある)のような勘違いが強化されてしまうので注意が必要です。

深層意識も、今この顕在意識も、すべて同じ私たちです。

違いがあるとしたら、深層意識が「老熟した私たち」であるのに対して、顕在意識は「血気盛んな子どもの私たち」といった程度です。

それでもなお、遠いもののように感じてしまうなら、例えば「怒った私たち」も「笑った私たち」も同じ私たちですよね?という話です。

この世には私たちは体感しに来ていますので、有象無象なんでもありの仮想世界において様々な体験をするには、好奇心旺盛でヤンチャなエネル

ギーが必要です。

だからこそ、この次元においては童心の私たちが前面に出ているのです。

決して顕在意識が未熟ということではありませんし、ましてや童心の私たちが良くないなんてことはありません。

一方、老熟した私たちは悟りきった高僧のようにスーッと静かにそこに坐しています。

そしてたまに小声で大切な言葉をポツリと発します。

あの世とこの世を貫いて存在している私たちは、この老僧と子供の綱引きによってバランスを取っています。

ちょうど交感神経(興奮、活動)と副交感神経(鎮静、睡眠)の関係のようなものです。

ですから普段の私たちがどのような状態にあるかというと、例えば老僧と子供の姿を現実に照らしてみればよく分かります。

現実世界では、老僧のまわりには謙虚な弟子たちが静かにたたずんでいるものです。

耳を澄ませ、静かに語るその言葉を聞き洩らすまいとしています。

しかしその老熟した高僧のまわりにキャーキャー大声で騒ぎたててドタドタ走り回っている子どもが居たらどうなるでしょうか。

そんな中でも高僧は言葉を発するでしょう。

でも幼な子は大声をわめいてそれを掻き消してしまいます。

幼な子からすれば、高僧の声どころかその存在すら目に入らなくなっているかもしれません。

「耳に手を当ててマジメに聞きなさい!」と叱られても、そもそもワーワーと声を出してドタバタ走るのをやめずにいたら、いくら耳に手を当てて

も何も聞こえるはずがありません。

まさにこれが今の私たちと言えます。

子どもであることが悪いのではありません。

子どもでイイんです。

それを否定したり忌み嫌っても何の解決にもなりません。

本質はそこではありません。

我執に暴走してしまっていることが問題なのです。

遊ぶときは遊ぶ。

静かにするときは静かにする。

そういうことです。

まずは心を落ち着けなければ何も始まりません。

それを怠り「見えないし聞こえないから分からない」「ワーワー騒ぐ自分の声しか聞こえてこない」とイジケる。

私たちは騒々しいのが当たり前の環境で育ったため、ワーワー騒ぎたてる顕在意識しか感じられず、それが自分自身と思い込むようになりました。

そうして、それ以外は無いものとしてしまったのでした。

もともと一つのものなのにフタを閉じて好き勝手やっていますと、二重人格のようになってしまいます。

そうなると、深層意識というのは、顕在意識に反する指示ばかりする存在のように映ってしまうのでした。

さてそういうわけで、ひとまず落ち着いて座ることが出来たとしましょう。

ここで私たちは、結論を急がず静かに時間をかける必要があります。

結論を焦ってしまうと、私たちはおおよそ2つの選択を行なうことになります。

一つは、深層意識を尊重するあまり、顕在意識にフタをして無理強いするパターンです。

この場合はストレスが増大して息苦しくなって自己崩壊が起きます。

もう一つは、深層意識に耳を傾けることを諦めて、それまでの顕在意識のまま過ごしていくパターンです。

しかし本来、潜在意識や顕在意識といった区別は存在しません。すべては一つです。

それが当たり前な状態です。

そもそも雑音なしの伝導率100%が当たり前の状態であるわけです。

A、B、C、Dは全て私たちです。

それらが三位一体、四位一体になっているのが私たちです。

それが、顕在意識(A)が一人ぼっちと思い込んで断絶(という幻想)を作り出したことによって、強いノイズが生じ、大きな混乱が起きてしまい

ました。

まず必要となるのは、顕在意識が抱いている自己分離という思い込みを、静かに落ち着かせることです。

結論を急がず時間をかける必要があると言った理由はそこにあります。

子供の私たちがワーワーと騒いでいる原因は様々ですが、不安や執着がほとんどです。

そして、そうした不安や執着の根っこにあるのが、価値判断・価値比較、つまり「アタリ・ハズレ」であるわけです。

アタリやハズレというのは、私たちが好きこのんで取り入れたものではなく、価値比較に染まった社会の中で勝手に刷り込まれたものです。

自分は何も悪くありません。

そしてこの価値判断や価値比較自体も、別に良いも悪いもありません。

そこにOKを出さないと先に進むことはできません。

ダメ出しというのは、価値判断をしていることに他なりません。

わずかでもそれらを否定する思いがあるかぎり、結局は臭いものにフタをする状態から抜け出せなくなります。

アタリ・ハズレにかぎらず、あらゆる価値観、あらゆる観念は、もともと私たちの外にあったものです。

私たちが持って生まれてきたものでもありません。

ですから、必ず手放すことができます。

自分が所有するものと思うから否定したくなるわけです。

そして否定してしまうから手放せなくなるのです。

アタリ・ハズレを筆頭に、何かの固定観念をガッチリ抱えすぎていますと、ノイズが大きくなって潜在意識の方へ逆流が起こります。

三位一体、四位一体の私たちは、もともとは双方向にスムーズに流れています。

「D→C→B→A」(ナビゲーションの声)

「A→B→C→D」(体験のフィードバック)

というようにです。

しかし顕在意識(A)に激しいノイズが生じると、自動選択装置(B)は「高僧の静かな一言」ではなく「幼子の大声」を基本設定として読み

込んでしまいます。

つまりアタリ・ハズレという損得比較が、自動運転の設定になってしまうということです。

そうなると、本来は立ち止まらずスムーズに先へ進むための自動装置だったのに、逆にグルグル同じところをまわり続ける牢獄設定と化します。

顕在意識が脳で判断する前に、自動的に損得勘定でもって選択を行なってしまうということです。

私たちは、もともとこの世に存在しないもの(価値)を毎回ゼロから瞬時に作り出していたわけですが、そこをショートカットさせて「もう存在

しているものとしている」のです。

A(顕在意識)が価値判断・価値比較といった観念に浸かっているかぎりは、AからB(自動選択装置)へこの基本指示が常に流れ続けます。

そうしてAが自覚していない時にもBはその観念に従った選択を続けることになるのです。

一瞬一瞬のうちに五万とある選択肢も、知らないうちにその観念に基づいた自動選択がされるということです。

私たちは無自覚のままに設定入力を行ない、そうとは知らずに目隠し手錠で車に乗りこみ、手放しでアクセルを踏み続けているわけです。

一方で、生存本能というものがありますが、これはアタリ・ハズレの損得勘定とは似て非なるものです。

すべての動物と同じく、私たちも「より安全」を選択しようとする本能を持っています。

「まずは安全を」というのと「まずはハズレで無いものを」というのは本質的に違うものです。

ここをしっかり整理しないと、また目隠し手錠の暗闇に逆戻りになります。

結論を言えば、前者は命の存続が基準ですが、後者は価値比較が基準になっています。

例えば、選択Aも選択Bも命の危険(ないし安全)に変わりが無いならば、それらは等価です。

そうなったときに初めて、潜在意識に広がる私たちのナビゲーションシステムが作動します。

しかし価値比較というものがあまりに強く刷り込まれていると、深層の私たちの声は掻き消され、価値比較という大声が優先されることになります。

本来この世には存在しない概念がナビゲーションの基本設定になって「ハズレでは無い方を選ぼう」という自動選択がされるようになるという

ことです。

そしてその自動選択は心の奥から湧きだす形になるため、顕在意識の私たちはそれを本能だと思ってしまい、価値比較が基本設定になっている

のに気づかず、それを容認することになります。

だからこそ、しっかり整理をしないと暗闇の牢獄に逆戻りすると言ったわけです。

もともとは全ての道を自由に選ぶことができますので、私たちのハンドルは毎瞬キュッキュッと簡単に切れるようになっています。

五万とある選択肢のどれでも私たちは選ぶことができます。

しかし、強烈な設定指示を受けた自動運転装置は、私たちがハンドルを切ろうとするとその瞬間にグッと元に戻そうとします。

高性能な安全装置であるがための悲劇です。

顕在意識の私たちはそれを本能と混同して、それ以上の無理をするのは命の危険と判断します。

そうして、ハンドルを切りたくても切れない悶々とした日々が続くことになるわけです。

当たり前のことですが、ハンドルを切ると景色は変わります。

景色が変わるというのは「今まで当たり前にあったものが無くなり」「無かったものが現れる」ことでもあります。

駐車場から車を出せば、まわりに停まっていた車の景色は無くなり、道を行きかう人や車の景色になります。

そのうちビルや建物が減っていき、緑や青空が広がっていきます。

動けば景色が変わる。

あたりまえの話です。

そこで何かを失ったような不安に囚われ、ハズレの選択をしてないかと悶々とするのは、ちょっとおかしな人だと思うでしょう。

駐車場に停まっていた時は安全だった

だからその景色のままだと安全が保証される

それならなるべく車を出さないでいよう

変化を恐れて現状維持を求めるというのは、まさにそれと同じです。

自己保身の自動運転に縛られ同じ道を選び続けるというのは、右折も左折も嫌がり、ひたすら真っ直ぐ進むようなものです。

色々な景色を味わうためにドライブに出てきたはずなのに、いつの間にか、安全に走らせること自体が目的となってしまっています。

「アタリ・ハズレ」「成功・失敗」の論理がベースにあると、環境の変化が怖くなりハンドルを切ることができなくなります。

自由自在なハンドルが、自縄自縛によりとても重いものとなり動かせなくなります。

そうして行ったり来たりする自動運転が日々続くと「道というのは一つしか無い」という思いが無意識に刷り込まれて行きます。

その思いと、同じ景色が繰り返される事実とが重なることで、その思い込みはますます強化され、そうしてますます変わらぬ日々が繰り返される

ようになります。

例えば、日々繰り返される「朝起きて顔洗ってウガイをしてご飯を食べて会社に行く」というのも、無数に存在する道の中のたった一つの道です。

これしか無いと考えるのは思考停止の思い込みに過ぎず、実際は何万とあるうちの一つの選択であるわけです。

私たちは「朝起きて顔洗ってウガイをしてご飯を食べて会社に行く」という選択を常に行っているからこそ、まさしくその生活が変わらず繰り返

されているのです。

今ここで言おうとしているのは、決して一つの道を繰り返してはいけないということではありません。

無数にある選択の中から「常にそれを選んでいる」という事実を自覚する必要があるということです。

それにより手放し自動運転の自縄自縛から解かれ、自分で選択する状態に戻るようになります。

当然、同じ道を選び続けてもいい。

大切なのはそれを自覚しているかどうかです。

為すがままに翻弄されていないかです。

車に搭載されているカーナビは目的地に向かうために最適な道を指し示します。

同じ目的地を設定すれば、ほとんど同じ道を選びます。

でもそうした時、私たちは同じ道を選んでいることを認識した上で車を出発させるはずです。

日々の暮らしも、いくつもの選択肢から選び出された「たった一つ」です。

そのたった一つを私たちは毎日選択している。

ひたすら同じものを選んでいます。

無自覚で日々を過ごすのは、籠(かご)に閉じ込められた鳥のようなものです。

それを「未だ目覚めぬ状態」と言った人も居ました。

知った上でやっているか、知らずに目を閉じているか、そこが大きな違いとなります。

そうと知っていれば、自分の意思でいつでも籠から出ることができます。

「今は籠から出ないでおこう」という選択を自らしているのであれば、出る出ないはいつでも自由となります。

ですから、これまでと同じような日々を過ごすにしても、自由に選択できるという認識を持った上で過ごしている人は、ハンドルが軽い状態にあり、

それはつまりすでに目覚めた状態にあるわけです。

今この瞬間も目の前には無数の選択肢が存在しています。

そのどれでも私たちは選ぶことができます。

そして今のこれを自ら選んでいるのです。

客観的事実として見るのではなく、積極的に参加してこうなっているということを意識付けするのが非常に重要なポイントです。

これを何度も繰り返すと、常に自分にOKを出しているということが実感できるようになっていきます。

違う選択があるという事実を知ることが一歩目とするならば、次は、「自ら選択している」を意識付けしていくことが二歩目となります。

違う選択があるのを知ってるだけでは単なる傍観者のままです。

今まで真っ暗闇だったところから、一歩踏み出したことで、自動運転の車に乗っているのを自覚することが出来るようになった、しかし依然として

ハンドルに手を掛けていない状態は続いたまま、ということです。

その状態では、いざ他の選択をする時になると物怖じしてしまいます。

その段になって初めてハンドルを握るところから始めないといけないため、そのことだけで不安が一杯になってしてしまうからです。

一方、様々な選択がある中で、たとえ同じ道であっても「これを自ら率先して選んでいる」という体感を得ると、他の選択を行なうことへの

ハードルがグンと下がります。

なぜならば、普段からハンドルを持った状態がすでに当たり前になっているからです。

また、自動運転の車に目隠し手放しで乗っているのが感じられるようになると、「私たちは自由自在になることに自分でNOを出しているのだ」と

思ったりします。

しかしその捉え方は間違いです。

それでは「NOをやめればいい→でもやめられない→自分はダメな人間だ」と苦しむことになります。

そもそも私たちはNOは出していません。

やってもいないことをやめられるはずがありません。

自らの選択を許し、実際その通りに進んでいる私たちは、常にOKを出している存在です。

たとえ籠の中に居ることを自覚できずにいたとしても、その中に居ることもまた私たちの選択に他なりません。

自動運転にまかせて軟禁されて目をつぶるという選択をしているわけです。

籠から出ることにNOを出しているわけではありません。

グルグルと同じところを回ることにOKを出しているわけです。

ポジティブであろうとネガティブであろうと、私たちはOKを出しています。

決してNOは出していません。

全てのベースには「OK」があるということです。

ですから私たちがこれからすべきは、NOをやめることではなく、いつでもOKしていることを自覚することです。

選択の主導権は、いついかなる時、どんな状況であろうとも常に私たちにあります。

たとえ眠りについたまま無自覚に過ごしていたとしても、それを選択しているのは私たちであるわけです。

教えてくれなければ知りようも無いと反発しても責任回避できる話ではないのです。

変わらず同じ日々が繰り返されることに不満を覚えること自体が、この事実に気がつくためのサインです。

それにすら耳を塞いで結局同じ日々を過ごすならば、まさにそれこそ自ら選んだ道に他なりません。

私たちは間違いなく、自分自身で、今の状況を選んでいます。

このことにハッキリと目を向けることこそが、目隠し手放し自動運転の状態から、主役を自分に戻すスイッチオンになります。

すなわち、目を覚ますことになるわけです。

道を選ぶ基準というのは、理屈だったり価値観だったり感性だったり、その時その時によって様々です。

論理的に考えた判断もあれば、正義や正論といったものに頼ることもあります。

またポジティブ思考・プラス思考に任せたりすることもあります。

何に頼るかというのも自由意志による選択です。

何を信じるというのも自ら選んだ道です。

絶対的な真理というものはありません。

個々人が「正しいと信じている」ものがあるだけです。

当然、悪の組織と言われる人たちにも正義や正論はありますし、ポジティブ思考もあります。

すべては単なる指標でしかありません。

どのような正義正論であっても必ずそれを好まない人が出てきます。

特定の価値観だけが正しい、他は間違っているという思い込みは、もはや前世紀の遺物です。

自己洗脳に狂喜する姿を、すべての若者たちは冷ややかに見ています。

それぞれが信じていることに理屈などなく、実は単なる嗜好、好みでしかありません。

それは、あるスポーツチームが好きなことに論理的な理由など存在しないのと同じです。

もし他人が他のチームを好きだったとしても、それを非難して自分の好きなチームに鞍替えさせようなんてことを、大の大人が思ったりしないでしょう。

相手を従わせようとするとそこに争いが生じます。

正義や悪。正しい正しくない。

そうしたものがいかに身勝手な理屈であるかは誰もが気づいているところです。

しかし自分の中にそうした価値観がわずかでも残っている限り、分かっていても全否定しきれずズルズル引きずられてしまいます。

ポジティブやネガティブという話にしても同じことで、「ポジティブが良くてネガティブは良くない」となると、落ち込んでいる人はみんな良く

ないことになってしまいます。

実際はどちらも単なる「状態」に過ぎず、どちらが良いも悪いもありません。

落ち込むならとことん落ち込めばいい。

落ち込むのか明るくなるのか、どちらも決めきれず自分の中で綱引きを始めて悶々としている状態こそ、籠の中の鳥に他なりません。

ネガティヴもポジティブも後付けのものでしかありません。

天地の流れがそのようになっている時、そこに身を任せることこそ自然な選択です。

もしネガティブが良くないという指摘があてはまるとすれば、それは空間の流れがおさまっているにも関わらず、落ち込むことに執着してしまって

いる場合です。

そうでない限り、ネガティブにしてもポジティブにしても、道を選択する際の指標の一つに過ぎないのです。

自分の深層意識がその波に乗ろうとする流れがあるならば、そこにはプラスもマイナスもありません。

にも関わらず、心の声を無視して無理やりポジティブを選ぶというのは、逆に自己分離を招くことになりかねません。

「苦労をしたくないならポジティブの方がいい」というのは目先の景色だけに限った論法です。

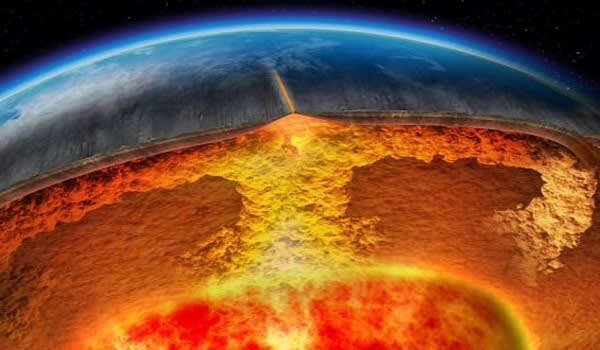

天地宇宙には大きな流れがあります。

私たちの底の底に流れる大きな流れです。

その上に幾重もの流れが重なって、その一番上っ面の浅い流れがいま私たちの目に映っています。

それをどうにかこうにかしたいと思うのが人情ですが、そこに囚われているかぎりは苦しみが尽きることはありません。

なぜならそれは、大波に翻弄される木の葉という立ち位置を自らから選んでいることに他ならないからです。

大きな流れというのは上っ面の浅い流れに関係なくドーンと流れています。

この私たちがネガティブに振る舞おうがポジティブに振る舞おうが、本当にどっちでもOKなのです。

天地宇宙は三位一体となっています。

ポジティブな状態とネガティブな状態のほかに、そのどちらでもない状態というものがあります。

それこそ「どっちだっていい」状態です。

それは、どっちにも転ぶことのできる状態とも言えます。

頭で考えて打算的にクルクルと道を変えるのは風見鶏とか日和見と表現されます。

一方、風向きに従って自然な流れに乗るのはニュートラルな自然体と言えます。

前者は価値判断・価値比較をもとに顕在意識によって道を決めているのに対して、後者は天地の流れにただ乗っかった状態です。

これら二つは全く異なるものです。

ニュートラルな自然体というのは、自分の理屈で舵を切らず、流れに逆らわず、風にあがらわず、ただ船体が倒れないようにバランスさせている

状態です。

風が聞こえない、風に身を任せるのが怖い、だから損得勘定・価値比較という基準に頼り切る、それが籠の中の鳥です。

今ココは、まさにその状態から脱する原点回帰の時です。

ここで一番のポイントとなるのは、舵を手放しにしているのではなく、ちゃんと自分の手で持っているところです。

天地に任せきろうと丸っきり手放しにしてしまうと、糸の切れた凧の状態になります。

流れに流され、前も後ろもなくクルクルと目を回して、吹き溜まりに流れ着くことになります。

今までが「実利、実利、実利」「ポジティブ、ポジティブ、ポジティブ」だったからその逆を行こうと極端に振って、手放しで天地に頼りきると

いうのは最悪です。

任せきるというのと、頼りきるというのは正反対の言葉です。

流れに乗るにしても、そこには自分というものが存在します。

他力本願というのは自律というものがあって初めて成り立つものです。

手放すのはハンドルではなく「これが正しい」という決めつけです。

それさえ無くなればスーッと自然な流れに乗っかっていきます。

凧をやったことがある人なら分かると思いますが、少しでも力を入れてグイッとやってしまうと、何十メートルも先の凧がグラングランと

揺れ出します。

だからと言って完全に手放しにしたら、どこかへクルクルと墜落してしまいます。

適度な加減でもって、風に引かれるテンションとバランスを取ると、一気に舞い上がって行きます。

まさしく「いい加減」であるわけです。

その状態にあるれば、あとは天地の流れに自然に調和していきます。

そうやって進んだ道が、世間的な価値からみて、幸福な道なのか苦しい道なのか、それは分かりません。

でも私たちは世間的な価値観を満たすために生まれてきたのでは無いわけです。

そこのところを少しでも期待するかぎり、三位一体となって自然な流れに乗ることは出来ないでしょう。

右だろうと左だろうとどちらも正しいというのが、この世の成り立ちです。

だからこそ、その場その場の状況に応じて自由自在というのが自然体であるわけです。

武道の世界でも、次に何をやろうと決めてしまうと心身が一つのルートに固定された状態となってしまい、居着きが生じます。

右も左もいつでもパンチを出せる、蹴りも出せる、後ろへ下がることも左右に動くこともできる、そんな自由自在な自然体こそが最も強い

のです。

どれかが正しいとか、打算的に考えるとか、何かを「決めつけて」しまうと、目に映る景色は狭くて小さなものになってしまいます。

あらかじめ結論を持ってしまうと、自分で自分を縛ることになってしまうわけです。

どちらか一方でもなければ、どっちつかずでもない。

どちらにでも動ける状態こそが、天地自然の姿です。

この世のあらゆるものは、事象にしろ生き物にしろ、そのニュートラルな状態が基本にあります。

私たちの腸も閉鎖された一つの世界と言うことができますが、その中には善玉菌と悪玉菌のほかに日和見菌というものがあって、その日和見菌が

圧倒的に多いのが実態です。

天地自然に調和している状態というのは、天地自然の流れと一つになっていることです。

分子の世界でもプラスとマイナスを繋ぐ中間子があって、それが結びの存在となっています。

立ち位置を決めつけない状態というのは、どうにでもなれることを意味しています。

そしてそれは物事を結ぶことの出来る状態でもあるわけです。

ちょうどいい塩梅。

ちょうどいい距離感。

決めきれないのは優柔不断と他国の人たちに散々非難されてきましたが、私たち日本人はそうやって「結びの力」で調和を保ってきました。

実はそれこそが自由自在であったわけです。

これからの国際社会で、その力が大いに発揮されることでしょう。

変化というのは、それ自体がポジティブを具現化したものということができます。

ポジティブを内包しているのではなく、ポジティブの表れ方の一つが「変化」ということです。

ですからネガティヴな方向への変化が起きた場合でも、変化すること自体がポジティブそのものであるわけですから、それもまたポジティブの一つ

の形態ということになります。

ネガティヴな変化もポジティブな変化も、あらゆる変化はすべてポジティブな流れの上に乗ったものであるわけです。

ということはつまり、過去や未来が無限に分岐して交錯するという、そのこと自体も全てポジティブがベースにあるということになります。

もしネガティブな流れが天地宇宙のベースとなっていたならば分岐自体が起きておらず、この世界は原初から変化のない真っ暗な状態のままだった

でしょう。

でも天地宇宙は今のように存在しているわけですから、つまりは天地宇宙がそもそもポジティブな状態にあるということ、厳密に言えばポジティブ

に傾いているということになります。

ありとあらゆる存在は「今ここに存在している」という事実があるかぎり、ポジティブな流れに乗っています。

このことから二つのことが言えます。

一つ目は、私たちの人生はたとえどんな悲劇や不幸に見えようと、すべてがポジティブを具現化したものであるということです。

そして二つ目は、あらゆる存在は、たとえどれだけネガティヴな振動をまとおうとも、一つの例外もなく、全てポジティブな存在だということです。

天地宇宙の揺らぎがポジティブであれば、ポジティブに生きた方がスムーズに行くという表現は間違ってはいません。

ただ打算でそれをやってしまうとそこにノイズが発生してしまうのはすでにお伝えした通りです。

スムーズに行かせようとポジティブに固執してしまうと、一本道に縛られ、居つきが生じ、大河の流れから離れてしまいます。

そもそもスムーズに行くのが正解と決めつけてしまうこと自体、危険なことです。

天地宇宙に正解など存在していません。

何がいいかなど決まってはいないのです。、

どんな選択をするのも私たちの自由意志です。

以前もお伝えした通り、今この私たちがその選択をしなくても、他の私たちがちゃんと経験しています。

今ここでポジティブな選択をしたとしても、ネガティブな選択をした私たちも存在していますし、その逆もしかりです。

あらゆる私たちがオールOKなのです。

これではダメというものは何一つありません。

あれこれ難しく考える必要は全くありません。

正解を狙いに行こうとしなくていい。

自分がやりたいようにやればいいのです。

いつだって、道は一つではありません。

行った先もまた、網の目のように無限に分岐していきます。

そのどれを選んでも間違いはありません。

どっちだっていいのです。

なんだっていいのです。

無自覚のままに同じ選択を続ける自動運転というのは、自分で自分を縛っている状態に他なりません。

それはまさに籠の中の鳥です。

でも、こんな話ばかりしてるとガックリして、ガッツが無くなるかもしれません。

なので一つだけ元気になれるヒントです。

自覚せぬまま日々を過ごしていても、寝て落ちた瞬間、私たちはその籠から自由に羽ばたいています。

森を抜けた先に広がる故郷へ還り、そして明け方になるとそこからまたもとの籠に戻ってガチャンと自分でカギをかけるわけです。

自由になれない、自分はダメだ、などと嘆くまでもなく、私たちは毎日カギを外して自由に羽ばたいています。

時間と空間が限定された表層世界から、あらゆるしがらみを遥かに超えた世界へ。

心配しなくても私たちは毎日、自由になっています。

ただ、夜が明けた時になって、不自由という選択をしているだけのことです。

夜寝ている時、私たちは目覚めている。

でも朝になると、私たちは目を閉じるのです。

毎晩、目覚めることができているのだから、昼も目覚めることができるはずです。

いつでも私たちは自由自在です。

どうせダメだなどと諦めるのは、まさに一人漫才。ナンセンスギャグです。

「いやや、そこー!毎晩やっとるやんか!」って話です(笑)

氷山の一角たるこの私たちはいつだって、大きく広がる私たち自身に抱かれ、見守られています。

やりたいようにやって、景色の変化を思う存分、楽しめばいいのです。

「そうは言っても仕事ガー」「家族ガー」と湧き上がる声があるならば、それはいったい何処から来るものでしょう。

自動運転装置は、ハンドルを元に戻そうとあらゆる警告を発します。

でもその出どころが何処にあるのか、心配のもとは何なのか。

幼ない私たちがワーワー騒ぎ立てる声に心を惑わされてはいませんか。

三位一体、四位一体となった私たちは、天地の流れに調和します。

そこにはもちろん、縁ある人々も含めた大きなシンクロがあります。

自分が楽しむことによって誰かが不幸になるなんてことは無いのです。

道を見失うことは決してありません。

この私たちの後ろには、天地に広がった私たちがドーンと構えているのですから。

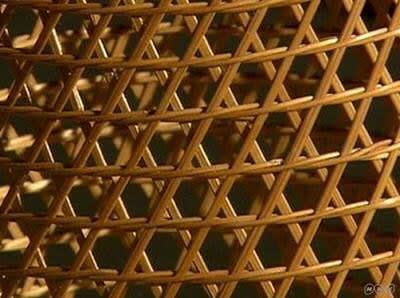

籠目(かごめ)、籠目

籠の中の鳥は

いついつ出やる

夜明けの晩に

鶴と亀がすべた

後ろの正面

だーれ

(おしまい)

すべての瞬間は私たちによって選択されたものであり、その選択の積み重ねが私たちの目の前の世界を作り出しています。

世界というものが存在していてその中に私たちの選択があるのではなく、私たちの選択によって世界が出来あがっています。

何の変化も無いように見えるのなら、それは常にその選択をし続けているからと言えるでしょう。

大きな選択は目に見えるものですが、小さな選択は目には見えていません。

全ての瞬間において選択肢は五万と存在しています。

それを意識することなく自動選択する仕組みを私たちは有しています。

一瞬一瞬どれがいいかとイチイチ考えていては、そこから先に進むことが出来なくなります。

そのため自動選択装置が私たちの深層意識の浅いところに存在しています。

簡単に書くと「A(顕在意識)-B(自動運転装置)-C(深層意識)-D(私たち自身)」というような形になります。

そのうち、D(私たち自身)やC(深層意識)は、何かの選択に迷うことはありません。

天地すべてが一体であると、ただ調和に基づいた流れがあるだけで、そもそも選択という場面が存在しないからです。

しかしA(顕在意識)は道が二つ見えると一瞬身構えてしまいます。

立ち止まらず自然に進むということを私たち(A)はなかなか出来ません。

それというのも、頭の中にアタリやハズレという判断基準が刷り込まれてしまっているからです。

価値判断が存在すると、まず岐路で立ち止まってしまいます。

そして反射的にハズレは避けたいと思うようになります。

もとよりアタリやハズレというのは物差しによって作られた『概念』に過ぎません。

「そうだ、価値判断をしよう」という思いつきがあって作り出されるもの。架空のものです。

つまり、岐路で立ち止まってアタリ・ハズレ判定をしようとする度にゼロから作り出されているものであるわけです。

もともとこの世界にはアタリもハズレも存在しません。

しかし顕在意識にはそれが実在するものとして刷り込まれています。

だから迷いというものが生じることになります。

そしてアタリ・ハズレという比較から幸せや不幸という概念が生まれ、苦しむことになりました。

人間だけが悩み苦しむ生き物だと言いますが、それは嘘です。

同じ人間でも子供はどんな境遇にあろうとキラキラと目を輝かしています。

私たちも低学年の頃は自分が不幸だなんて思ったことは一度たりとありませんでした。

アタリ・ハズレという価値比較、損得勘定が後付けで刷り込まれることによって「不幸」という概念が作り出され「苦しみ」という反応が生まれた

わけです。

私たちの感情というのは、何らかの概念や観念に対する反応に過ぎません。

そしてその概念や観念は、もともと天地宇宙には存在していない架空のもの、勝手な決め事でしかありません。

「今日のゲーム(遊び)のルールはこうしよう」というのと何一つ変わらないものなのです。

さて、話を元に戻しますと「自動選択装置(B)」というのは、もともと顕在意識が一瞬一瞬に目を奪われず、大きな流れを体感できるように

するためのものでした。

映画の1コマ1コマを隅々までチェックしていては映画全体のストーリーが進みません。

ですからそのチェックを簡略化させているわけです。

この世にはもともとアタリもハズレもありませんので、当然、自動選択装置もそれが前提になっています。

もし価値というものがこの世に実在していたならば、自動選択装置もそれを踏まえたもの(つまり価値比較に左右されずに選択をできる仕組み)

になっていたでしょう。

しかし実際は、天地宇宙に価値というものは存在していないわけです。

ですから、自動選択装置もとてもシンプルに、ナビゲーターの一声だけを忠実に守るように出来あがりました。

もちろんその一声というのも、天地自然の流れを俯瞰している大きな私たち自身(D)から届くものを前提としていました。

深いところに広がる私たち自身が「天地自然の流れ」と「私たちに最適な体験」とを照らし合わせて発するものが、自動選択装置へと届く作りに

なっていました。

誤解があるといけないので少し補足しますが、そうした一声というのは決して大きな私たち自身(D)の主体的な能動的な判断によってもたら

されるものではありません。

「こっちはイマイチ」「こっちの方がいいからこっちにしよう」というような自己主導的な判断ではないということです。

自らの主導的な判断で下位を動かすものではなく、全体の調和が図られた結果そのように成るものであるわけです。

そもそも天地自然というもの自体が、大きな大きな私たちと同一のものですから、その一声というのも「同じ私たちが自然に交流したもの」、

つまりは調和の結果として発せられたものだということです。

たとえば私たちの体を見てみましても、私たちの脳は心臓や肺のことを気にかけながら能動的なジャッジで身体を動かしているのではなく、ただ

当たり前に体全体の自然な調和を図っています。

それと同じことです。

つまり自動選択装置(B)というのも、私たちの体でいうところの自律神経のような役割を成しているわけです。

話がやや脱線してしまいましたが、深層意識や高次意識から「指示が来る」となると、何か天啓のような明確な意思が存在するようなイメージを

描いてしまい、深層意識と顕在意識が別のもの(断絶がある)のような勘違いが強化されてしまうので注意が必要です。

深層意識も、今この顕在意識も、すべて同じ私たちです。

違いがあるとしたら、深層意識が「老熟した私たち」であるのに対して、顕在意識は「血気盛んな子どもの私たち」といった程度です。

それでもなお、遠いもののように感じてしまうなら、例えば「怒った私たち」も「笑った私たち」も同じ私たちですよね?という話です。

この世には私たちは体感しに来ていますので、有象無象なんでもありの仮想世界において様々な体験をするには、好奇心旺盛でヤンチャなエネル

ギーが必要です。

だからこそ、この次元においては童心の私たちが前面に出ているのです。

決して顕在意識が未熟ということではありませんし、ましてや童心の私たちが良くないなんてことはありません。

一方、老熟した私たちは悟りきった高僧のようにスーッと静かにそこに坐しています。

そしてたまに小声で大切な言葉をポツリと発します。

あの世とこの世を貫いて存在している私たちは、この老僧と子供の綱引きによってバランスを取っています。

ちょうど交感神経(興奮、活動)と副交感神経(鎮静、睡眠)の関係のようなものです。

ですから普段の私たちがどのような状態にあるかというと、例えば老僧と子供の姿を現実に照らしてみればよく分かります。

現実世界では、老僧のまわりには謙虚な弟子たちが静かにたたずんでいるものです。

耳を澄ませ、静かに語るその言葉を聞き洩らすまいとしています。

しかしその老熟した高僧のまわりにキャーキャー大声で騒ぎたててドタドタ走り回っている子どもが居たらどうなるでしょうか。

そんな中でも高僧は言葉を発するでしょう。

でも幼な子は大声をわめいてそれを掻き消してしまいます。

幼な子からすれば、高僧の声どころかその存在すら目に入らなくなっているかもしれません。

「耳に手を当ててマジメに聞きなさい!」と叱られても、そもそもワーワーと声を出してドタバタ走るのをやめずにいたら、いくら耳に手を当てて

も何も聞こえるはずがありません。

まさにこれが今の私たちと言えます。

子どもであることが悪いのではありません。

子どもでイイんです。

それを否定したり忌み嫌っても何の解決にもなりません。

本質はそこではありません。

我執に暴走してしまっていることが問題なのです。

遊ぶときは遊ぶ。

静かにするときは静かにする。

そういうことです。

まずは心を落ち着けなければ何も始まりません。

それを怠り「見えないし聞こえないから分からない」「ワーワー騒ぐ自分の声しか聞こえてこない」とイジケる。

私たちは騒々しいのが当たり前の環境で育ったため、ワーワー騒ぎたてる顕在意識しか感じられず、それが自分自身と思い込むようになりました。

そうして、それ以外は無いものとしてしまったのでした。

もともと一つのものなのにフタを閉じて好き勝手やっていますと、二重人格のようになってしまいます。

そうなると、深層意識というのは、顕在意識に反する指示ばかりする存在のように映ってしまうのでした。

さてそういうわけで、ひとまず落ち着いて座ることが出来たとしましょう。

ここで私たちは、結論を急がず静かに時間をかける必要があります。

結論を焦ってしまうと、私たちはおおよそ2つの選択を行なうことになります。

一つは、深層意識を尊重するあまり、顕在意識にフタをして無理強いするパターンです。

この場合はストレスが増大して息苦しくなって自己崩壊が起きます。

もう一つは、深層意識に耳を傾けることを諦めて、それまでの顕在意識のまま過ごしていくパターンです。

しかし本来、潜在意識や顕在意識といった区別は存在しません。すべては一つです。

それが当たり前な状態です。

そもそも雑音なしの伝導率100%が当たり前の状態であるわけです。

A、B、C、Dは全て私たちです。

それらが三位一体、四位一体になっているのが私たちです。

それが、顕在意識(A)が一人ぼっちと思い込んで断絶(という幻想)を作り出したことによって、強いノイズが生じ、大きな混乱が起きてしまい

ました。

まず必要となるのは、顕在意識が抱いている自己分離という思い込みを、静かに落ち着かせることです。

結論を急がず時間をかける必要があると言った理由はそこにあります。

子供の私たちがワーワーと騒いでいる原因は様々ですが、不安や執着がほとんどです。

そして、そうした不安や執着の根っこにあるのが、価値判断・価値比較、つまり「アタリ・ハズレ」であるわけです。

アタリやハズレというのは、私たちが好きこのんで取り入れたものではなく、価値比較に染まった社会の中で勝手に刷り込まれたものです。

自分は何も悪くありません。

そしてこの価値判断や価値比較自体も、別に良いも悪いもありません。

そこにOKを出さないと先に進むことはできません。

ダメ出しというのは、価値判断をしていることに他なりません。

わずかでもそれらを否定する思いがあるかぎり、結局は臭いものにフタをする状態から抜け出せなくなります。

アタリ・ハズレにかぎらず、あらゆる価値観、あらゆる観念は、もともと私たちの外にあったものです。

私たちが持って生まれてきたものでもありません。

ですから、必ず手放すことができます。

自分が所有するものと思うから否定したくなるわけです。

そして否定してしまうから手放せなくなるのです。

アタリ・ハズレを筆頭に、何かの固定観念をガッチリ抱えすぎていますと、ノイズが大きくなって潜在意識の方へ逆流が起こります。

三位一体、四位一体の私たちは、もともとは双方向にスムーズに流れています。

「D→C→B→A」(ナビゲーションの声)

「A→B→C→D」(体験のフィードバック)

というようにです。

しかし顕在意識(A)に激しいノイズが生じると、自動選択装置(B)は「高僧の静かな一言」ではなく「幼子の大声」を基本設定として読み

込んでしまいます。

つまりアタリ・ハズレという損得比較が、自動運転の設定になってしまうということです。

そうなると、本来は立ち止まらずスムーズに先へ進むための自動装置だったのに、逆にグルグル同じところをまわり続ける牢獄設定と化します。

顕在意識が脳で判断する前に、自動的に損得勘定でもって選択を行なってしまうということです。

私たちは、もともとこの世に存在しないもの(価値)を毎回ゼロから瞬時に作り出していたわけですが、そこをショートカットさせて「もう存在

しているものとしている」のです。

A(顕在意識)が価値判断・価値比較といった観念に浸かっているかぎりは、AからB(自動選択装置)へこの基本指示が常に流れ続けます。

そうしてAが自覚していない時にもBはその観念に従った選択を続けることになるのです。

一瞬一瞬のうちに五万とある選択肢も、知らないうちにその観念に基づいた自動選択がされるということです。

私たちは無自覚のままに設定入力を行ない、そうとは知らずに目隠し手錠で車に乗りこみ、手放しでアクセルを踏み続けているわけです。

一方で、生存本能というものがありますが、これはアタリ・ハズレの損得勘定とは似て非なるものです。

すべての動物と同じく、私たちも「より安全」を選択しようとする本能を持っています。

「まずは安全を」というのと「まずはハズレで無いものを」というのは本質的に違うものです。

ここをしっかり整理しないと、また目隠し手錠の暗闇に逆戻りになります。

結論を言えば、前者は命の存続が基準ですが、後者は価値比較が基準になっています。

例えば、選択Aも選択Bも命の危険(ないし安全)に変わりが無いならば、それらは等価です。

そうなったときに初めて、潜在意識に広がる私たちのナビゲーションシステムが作動します。

しかし価値比較というものがあまりに強く刷り込まれていると、深層の私たちの声は掻き消され、価値比較という大声が優先されることになります。

本来この世には存在しない概念がナビゲーションの基本設定になって「ハズレでは無い方を選ぼう」という自動選択がされるようになるという

ことです。

そしてその自動選択は心の奥から湧きだす形になるため、顕在意識の私たちはそれを本能だと思ってしまい、価値比較が基本設定になっている

のに気づかず、それを容認することになります。

だからこそ、しっかり整理をしないと暗闇の牢獄に逆戻りすると言ったわけです。

もともとは全ての道を自由に選ぶことができますので、私たちのハンドルは毎瞬キュッキュッと簡単に切れるようになっています。

五万とある選択肢のどれでも私たちは選ぶことができます。

しかし、強烈な設定指示を受けた自動運転装置は、私たちがハンドルを切ろうとするとその瞬間にグッと元に戻そうとします。

高性能な安全装置であるがための悲劇です。

顕在意識の私たちはそれを本能と混同して、それ以上の無理をするのは命の危険と判断します。

そうして、ハンドルを切りたくても切れない悶々とした日々が続くことになるわけです。

当たり前のことですが、ハンドルを切ると景色は変わります。

景色が変わるというのは「今まで当たり前にあったものが無くなり」「無かったものが現れる」ことでもあります。

駐車場から車を出せば、まわりに停まっていた車の景色は無くなり、道を行きかう人や車の景色になります。

そのうちビルや建物が減っていき、緑や青空が広がっていきます。

動けば景色が変わる。

あたりまえの話です。

そこで何かを失ったような不安に囚われ、ハズレの選択をしてないかと悶々とするのは、ちょっとおかしな人だと思うでしょう。

駐車場に停まっていた時は安全だった

だからその景色のままだと安全が保証される

それならなるべく車を出さないでいよう

変化を恐れて現状維持を求めるというのは、まさにそれと同じです。

自己保身の自動運転に縛られ同じ道を選び続けるというのは、右折も左折も嫌がり、ひたすら真っ直ぐ進むようなものです。

色々な景色を味わうためにドライブに出てきたはずなのに、いつの間にか、安全に走らせること自体が目的となってしまっています。

「アタリ・ハズレ」「成功・失敗」の論理がベースにあると、環境の変化が怖くなりハンドルを切ることができなくなります。

自由自在なハンドルが、自縄自縛によりとても重いものとなり動かせなくなります。

そうして行ったり来たりする自動運転が日々続くと「道というのは一つしか無い」という思いが無意識に刷り込まれて行きます。

その思いと、同じ景色が繰り返される事実とが重なることで、その思い込みはますます強化され、そうしてますます変わらぬ日々が繰り返される

ようになります。

例えば、日々繰り返される「朝起きて顔洗ってウガイをしてご飯を食べて会社に行く」というのも、無数に存在する道の中のたった一つの道です。

これしか無いと考えるのは思考停止の思い込みに過ぎず、実際は何万とあるうちの一つの選択であるわけです。

私たちは「朝起きて顔洗ってウガイをしてご飯を食べて会社に行く」という選択を常に行っているからこそ、まさしくその生活が変わらず繰り返

されているのです。

今ここで言おうとしているのは、決して一つの道を繰り返してはいけないということではありません。

無数にある選択の中から「常にそれを選んでいる」という事実を自覚する必要があるということです。

それにより手放し自動運転の自縄自縛から解かれ、自分で選択する状態に戻るようになります。

当然、同じ道を選び続けてもいい。

大切なのはそれを自覚しているかどうかです。

為すがままに翻弄されていないかです。

車に搭載されているカーナビは目的地に向かうために最適な道を指し示します。

同じ目的地を設定すれば、ほとんど同じ道を選びます。

でもそうした時、私たちは同じ道を選んでいることを認識した上で車を出発させるはずです。

日々の暮らしも、いくつもの選択肢から選び出された「たった一つ」です。

そのたった一つを私たちは毎日選択している。

ひたすら同じものを選んでいます。

無自覚で日々を過ごすのは、籠(かご)に閉じ込められた鳥のようなものです。

それを「未だ目覚めぬ状態」と言った人も居ました。

知った上でやっているか、知らずに目を閉じているか、そこが大きな違いとなります。

そうと知っていれば、自分の意思でいつでも籠から出ることができます。

「今は籠から出ないでおこう」という選択を自らしているのであれば、出る出ないはいつでも自由となります。

ですから、これまでと同じような日々を過ごすにしても、自由に選択できるという認識を持った上で過ごしている人は、ハンドルが軽い状態にあり、

それはつまりすでに目覚めた状態にあるわけです。

今この瞬間も目の前には無数の選択肢が存在しています。

そのどれでも私たちは選ぶことができます。

そして今のこれを自ら選んでいるのです。

客観的事実として見るのではなく、積極的に参加してこうなっているということを意識付けするのが非常に重要なポイントです。

これを何度も繰り返すと、常に自分にOKを出しているということが実感できるようになっていきます。

違う選択があるという事実を知ることが一歩目とするならば、次は、「自ら選択している」を意識付けしていくことが二歩目となります。

違う選択があるのを知ってるだけでは単なる傍観者のままです。

今まで真っ暗闇だったところから、一歩踏み出したことで、自動運転の車に乗っているのを自覚することが出来るようになった、しかし依然として

ハンドルに手を掛けていない状態は続いたまま、ということです。

その状態では、いざ他の選択をする時になると物怖じしてしまいます。

その段になって初めてハンドルを握るところから始めないといけないため、そのことだけで不安が一杯になってしてしまうからです。

一方、様々な選択がある中で、たとえ同じ道であっても「これを自ら率先して選んでいる」という体感を得ると、他の選択を行なうことへの

ハードルがグンと下がります。

なぜならば、普段からハンドルを持った状態がすでに当たり前になっているからです。

また、自動運転の車に目隠し手放しで乗っているのが感じられるようになると、「私たちは自由自在になることに自分でNOを出しているのだ」と

思ったりします。

しかしその捉え方は間違いです。

それでは「NOをやめればいい→でもやめられない→自分はダメな人間だ」と苦しむことになります。

そもそも私たちはNOは出していません。

やってもいないことをやめられるはずがありません。

自らの選択を許し、実際その通りに進んでいる私たちは、常にOKを出している存在です。

たとえ籠の中に居ることを自覚できずにいたとしても、その中に居ることもまた私たちの選択に他なりません。

自動運転にまかせて軟禁されて目をつぶるという選択をしているわけです。

籠から出ることにNOを出しているわけではありません。

グルグルと同じところを回ることにOKを出しているわけです。

ポジティブであろうとネガティブであろうと、私たちはOKを出しています。

決してNOは出していません。

全てのベースには「OK」があるということです。

ですから私たちがこれからすべきは、NOをやめることではなく、いつでもOKしていることを自覚することです。

選択の主導権は、いついかなる時、どんな状況であろうとも常に私たちにあります。

たとえ眠りについたまま無自覚に過ごしていたとしても、それを選択しているのは私たちであるわけです。

教えてくれなければ知りようも無いと反発しても責任回避できる話ではないのです。

変わらず同じ日々が繰り返されることに不満を覚えること自体が、この事実に気がつくためのサインです。

それにすら耳を塞いで結局同じ日々を過ごすならば、まさにそれこそ自ら選んだ道に他なりません。

私たちは間違いなく、自分自身で、今の状況を選んでいます。

このことにハッキリと目を向けることこそが、目隠し手放し自動運転の状態から、主役を自分に戻すスイッチオンになります。

すなわち、目を覚ますことになるわけです。

道を選ぶ基準というのは、理屈だったり価値観だったり感性だったり、その時その時によって様々です。

論理的に考えた判断もあれば、正義や正論といったものに頼ることもあります。

またポジティブ思考・プラス思考に任せたりすることもあります。

何に頼るかというのも自由意志による選択です。

何を信じるというのも自ら選んだ道です。

絶対的な真理というものはありません。

個々人が「正しいと信じている」ものがあるだけです。

当然、悪の組織と言われる人たちにも正義や正論はありますし、ポジティブ思考もあります。

すべては単なる指標でしかありません。

どのような正義正論であっても必ずそれを好まない人が出てきます。

特定の価値観だけが正しい、他は間違っているという思い込みは、もはや前世紀の遺物です。

自己洗脳に狂喜する姿を、すべての若者たちは冷ややかに見ています。

それぞれが信じていることに理屈などなく、実は単なる嗜好、好みでしかありません。

それは、あるスポーツチームが好きなことに論理的な理由など存在しないのと同じです。

もし他人が他のチームを好きだったとしても、それを非難して自分の好きなチームに鞍替えさせようなんてことを、大の大人が思ったりしないでしょう。

相手を従わせようとするとそこに争いが生じます。

正義や悪。正しい正しくない。

そうしたものがいかに身勝手な理屈であるかは誰もが気づいているところです。

しかし自分の中にそうした価値観がわずかでも残っている限り、分かっていても全否定しきれずズルズル引きずられてしまいます。

ポジティブやネガティブという話にしても同じことで、「ポジティブが良くてネガティブは良くない」となると、落ち込んでいる人はみんな良く

ないことになってしまいます。

実際はどちらも単なる「状態」に過ぎず、どちらが良いも悪いもありません。

落ち込むならとことん落ち込めばいい。

落ち込むのか明るくなるのか、どちらも決めきれず自分の中で綱引きを始めて悶々としている状態こそ、籠の中の鳥に他なりません。

ネガティヴもポジティブも後付けのものでしかありません。

天地の流れがそのようになっている時、そこに身を任せることこそ自然な選択です。

もしネガティブが良くないという指摘があてはまるとすれば、それは空間の流れがおさまっているにも関わらず、落ち込むことに執着してしまって

いる場合です。

そうでない限り、ネガティブにしてもポジティブにしても、道を選択する際の指標の一つに過ぎないのです。

自分の深層意識がその波に乗ろうとする流れがあるならば、そこにはプラスもマイナスもありません。

にも関わらず、心の声を無視して無理やりポジティブを選ぶというのは、逆に自己分離を招くことになりかねません。

「苦労をしたくないならポジティブの方がいい」というのは目先の景色だけに限った論法です。

天地宇宙には大きな流れがあります。

私たちの底の底に流れる大きな流れです。

その上に幾重もの流れが重なって、その一番上っ面の浅い流れがいま私たちの目に映っています。

それをどうにかこうにかしたいと思うのが人情ですが、そこに囚われているかぎりは苦しみが尽きることはありません。

なぜならそれは、大波に翻弄される木の葉という立ち位置を自らから選んでいることに他ならないからです。

大きな流れというのは上っ面の浅い流れに関係なくドーンと流れています。

この私たちがネガティブに振る舞おうがポジティブに振る舞おうが、本当にどっちでもOKなのです。

天地宇宙は三位一体となっています。

ポジティブな状態とネガティブな状態のほかに、そのどちらでもない状態というものがあります。

それこそ「どっちだっていい」状態です。

それは、どっちにも転ぶことのできる状態とも言えます。

頭で考えて打算的にクルクルと道を変えるのは風見鶏とか日和見と表現されます。

一方、風向きに従って自然な流れに乗るのはニュートラルな自然体と言えます。

前者は価値判断・価値比較をもとに顕在意識によって道を決めているのに対して、後者は天地の流れにただ乗っかった状態です。

これら二つは全く異なるものです。

ニュートラルな自然体というのは、自分の理屈で舵を切らず、流れに逆らわず、風にあがらわず、ただ船体が倒れないようにバランスさせている

状態です。

風が聞こえない、風に身を任せるのが怖い、だから損得勘定・価値比較という基準に頼り切る、それが籠の中の鳥です。

今ココは、まさにその状態から脱する原点回帰の時です。

ここで一番のポイントとなるのは、舵を手放しにしているのではなく、ちゃんと自分の手で持っているところです。

天地に任せきろうと丸っきり手放しにしてしまうと、糸の切れた凧の状態になります。

流れに流され、前も後ろもなくクルクルと目を回して、吹き溜まりに流れ着くことになります。

今までが「実利、実利、実利」「ポジティブ、ポジティブ、ポジティブ」だったからその逆を行こうと極端に振って、手放しで天地に頼りきると

いうのは最悪です。

任せきるというのと、頼りきるというのは正反対の言葉です。

流れに乗るにしても、そこには自分というものが存在します。

他力本願というのは自律というものがあって初めて成り立つものです。

手放すのはハンドルではなく「これが正しい」という決めつけです。

それさえ無くなればスーッと自然な流れに乗っかっていきます。

凧をやったことがある人なら分かると思いますが、少しでも力を入れてグイッとやってしまうと、何十メートルも先の凧がグラングランと

揺れ出します。

だからと言って完全に手放しにしたら、どこかへクルクルと墜落してしまいます。

適度な加減でもって、風に引かれるテンションとバランスを取ると、一気に舞い上がって行きます。

まさしく「いい加減」であるわけです。

その状態にあるれば、あとは天地の流れに自然に調和していきます。

そうやって進んだ道が、世間的な価値からみて、幸福な道なのか苦しい道なのか、それは分かりません。

でも私たちは世間的な価値観を満たすために生まれてきたのでは無いわけです。

そこのところを少しでも期待するかぎり、三位一体となって自然な流れに乗ることは出来ないでしょう。

右だろうと左だろうとどちらも正しいというのが、この世の成り立ちです。

だからこそ、その場その場の状況に応じて自由自在というのが自然体であるわけです。

武道の世界でも、次に何をやろうと決めてしまうと心身が一つのルートに固定された状態となってしまい、居着きが生じます。

右も左もいつでもパンチを出せる、蹴りも出せる、後ろへ下がることも左右に動くこともできる、そんな自由自在な自然体こそが最も強い

のです。

どれかが正しいとか、打算的に考えるとか、何かを「決めつけて」しまうと、目に映る景色は狭くて小さなものになってしまいます。

あらかじめ結論を持ってしまうと、自分で自分を縛ることになってしまうわけです。

どちらか一方でもなければ、どっちつかずでもない。

どちらにでも動ける状態こそが、天地自然の姿です。

この世のあらゆるものは、事象にしろ生き物にしろ、そのニュートラルな状態が基本にあります。

私たちの腸も閉鎖された一つの世界と言うことができますが、その中には善玉菌と悪玉菌のほかに日和見菌というものがあって、その日和見菌が

圧倒的に多いのが実態です。

天地自然に調和している状態というのは、天地自然の流れと一つになっていることです。

分子の世界でもプラスとマイナスを繋ぐ中間子があって、それが結びの存在となっています。

立ち位置を決めつけない状態というのは、どうにでもなれることを意味しています。

そしてそれは物事を結ぶことの出来る状態でもあるわけです。

ちょうどいい塩梅。

ちょうどいい距離感。

決めきれないのは優柔不断と他国の人たちに散々非難されてきましたが、私たち日本人はそうやって「結びの力」で調和を保ってきました。

実はそれこそが自由自在であったわけです。

これからの国際社会で、その力が大いに発揮されることでしょう。

変化というのは、それ自体がポジティブを具現化したものということができます。

ポジティブを内包しているのではなく、ポジティブの表れ方の一つが「変化」ということです。

ですからネガティヴな方向への変化が起きた場合でも、変化すること自体がポジティブそのものであるわけですから、それもまたポジティブの一つ

の形態ということになります。

ネガティヴな変化もポジティブな変化も、あらゆる変化はすべてポジティブな流れの上に乗ったものであるわけです。

ということはつまり、過去や未来が無限に分岐して交錯するという、そのこと自体も全てポジティブがベースにあるということになります。

もしネガティブな流れが天地宇宙のベースとなっていたならば分岐自体が起きておらず、この世界は原初から変化のない真っ暗な状態のままだった

でしょう。

でも天地宇宙は今のように存在しているわけですから、つまりは天地宇宙がそもそもポジティブな状態にあるということ、厳密に言えばポジティブ

に傾いているということになります。

ありとあらゆる存在は「今ここに存在している」という事実があるかぎり、ポジティブな流れに乗っています。

このことから二つのことが言えます。

一つ目は、私たちの人生はたとえどんな悲劇や不幸に見えようと、すべてがポジティブを具現化したものであるということです。

そして二つ目は、あらゆる存在は、たとえどれだけネガティヴな振動をまとおうとも、一つの例外もなく、全てポジティブな存在だということです。

天地宇宙の揺らぎがポジティブであれば、ポジティブに生きた方がスムーズに行くという表現は間違ってはいません。

ただ打算でそれをやってしまうとそこにノイズが発生してしまうのはすでにお伝えした通りです。

スムーズに行かせようとポジティブに固執してしまうと、一本道に縛られ、居つきが生じ、大河の流れから離れてしまいます。

そもそもスムーズに行くのが正解と決めつけてしまうこと自体、危険なことです。

天地宇宙に正解など存在していません。

何がいいかなど決まってはいないのです。、

どんな選択をするのも私たちの自由意志です。

以前もお伝えした通り、今この私たちがその選択をしなくても、他の私たちがちゃんと経験しています。

今ここでポジティブな選択をしたとしても、ネガティブな選択をした私たちも存在していますし、その逆もしかりです。

あらゆる私たちがオールOKなのです。

これではダメというものは何一つありません。

あれこれ難しく考える必要は全くありません。

正解を狙いに行こうとしなくていい。

自分がやりたいようにやればいいのです。

いつだって、道は一つではありません。

行った先もまた、網の目のように無限に分岐していきます。

そのどれを選んでも間違いはありません。

どっちだっていいのです。

なんだっていいのです。

無自覚のままに同じ選択を続ける自動運転というのは、自分で自分を縛っている状態に他なりません。

それはまさに籠の中の鳥です。

でも、こんな話ばかりしてるとガックリして、ガッツが無くなるかもしれません。

なので一つだけ元気になれるヒントです。

自覚せぬまま日々を過ごしていても、寝て落ちた瞬間、私たちはその籠から自由に羽ばたいています。

森を抜けた先に広がる故郷へ還り、そして明け方になるとそこからまたもとの籠に戻ってガチャンと自分でカギをかけるわけです。

自由になれない、自分はダメだ、などと嘆くまでもなく、私たちは毎日カギを外して自由に羽ばたいています。

時間と空間が限定された表層世界から、あらゆるしがらみを遥かに超えた世界へ。

心配しなくても私たちは毎日、自由になっています。

ただ、夜が明けた時になって、不自由という選択をしているだけのことです。

夜寝ている時、私たちは目覚めている。

でも朝になると、私たちは目を閉じるのです。

毎晩、目覚めることができているのだから、昼も目覚めることができるはずです。

いつでも私たちは自由自在です。

どうせダメだなどと諦めるのは、まさに一人漫才。ナンセンスギャグです。

「いやや、そこー!毎晩やっとるやんか!」って話です(笑)

氷山の一角たるこの私たちはいつだって、大きく広がる私たち自身に抱かれ、見守られています。

やりたいようにやって、景色の変化を思う存分、楽しめばいいのです。

「そうは言っても仕事ガー」「家族ガー」と湧き上がる声があるならば、それはいったい何処から来るものでしょう。

自動運転装置は、ハンドルを元に戻そうとあらゆる警告を発します。

でもその出どころが何処にあるのか、心配のもとは何なのか。

幼ない私たちがワーワー騒ぎ立てる声に心を惑わされてはいませんか。

三位一体、四位一体となった私たちは、天地の流れに調和します。

そこにはもちろん、縁ある人々も含めた大きなシンクロがあります。

自分が楽しむことによって誰かが不幸になるなんてことは無いのです。

道を見失うことは決してありません。

この私たちの後ろには、天地に広がった私たちがドーンと構えているのですから。

籠目(かごめ)、籠目

籠の中の鳥は

いついつ出やる

夜明けの晩に

鶴と亀がすべた

後ろの正面

だーれ

(おしまい)