2015年10月31日 寺山ダム

2016年12月11日

寺山ダムは栃木県矢板市長井の那珂川水系内川右支流宮川上流部にある栃木県県土整備部が管理する多目的ロックフィルダムです。

建設省(現国交省)の補助を受けて建設された補助多目的ダムで、宮川および内川の洪水調節、安定した河川流量の維持と既得取水権への用水補給、矢板市への上水道用水の供給を目的としています。

また2013年(平成25年)には河川維持放流を利用した日本工営傘下の工営エナジー寺山ダム発電所が稼働し、最大190キロワットの小水力発電を行っています。

この発電施設は20年後の2033年に栃木県に無償譲渡される契約です。

県道272号を県民の森方面に進むと左手に寺山ダムが見えてきます。

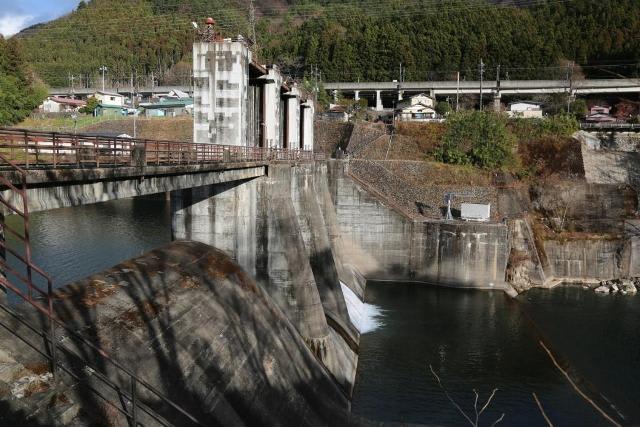

左岸の横越流式洪水吐

右手は管理事務所(2016年12月11日)。

洪水吐導流部

背の高い導流壁が特徴(2016年12月11日)。

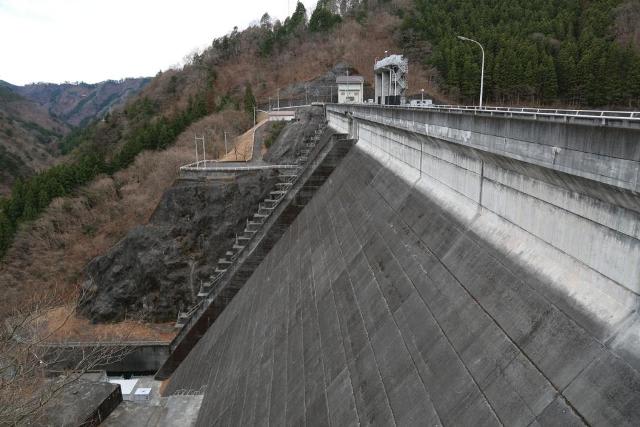

天端からの眺め

左手の施設は放流設備で、緑色の建屋は2013年(平成25年)に稼働を始めた工営エナジー寺山ダム発電所です。

(2016年12月11日)。

洪水吐横の斜樋。

総貯水容量255万立米のダム湖

上流には県民の森が広がり、天気が良ければ高原山の姿も見えるのですが・・・

(2016年12月11日)。

この浮島は水質保全のための循環装置。

天端は歩行者のみ開放(2016年12月11日)。

下流面(2016年12月11日)。

背の高い独特なデザインの導流壁(2016年12月11日)。

上流面

管理事務所の左手に斜樋があります(2016年12月11日)。

追記

寺山ダムには165万5000立米の洪水調節容量が設定されていますが、治水協定により豪雨災害が予想される場合には事前放流によりさらに最大34万6000立米の洪水調節容量が確保されることになりました。

0574 寺山ダム(0030)

栃木県矢板市長井

那珂川水系宮川

FNW

R

62.2メートル

260メートル

2550㎥/2155㎥

栃木県県土整備部

1984年

◎治水協定が締結されたダム