2016年 3月12日 鎌北湖

2019年11月25日

鎌北湖は埼玉県入間郡毛呂山町大谷木の荒川水系大谷木川上流部にある灌漑目的のアースフィルダムです。

現地案内板によれば埼玉県の事業により1935年(昭和10年)に竣工、戦前は山根溜池が正式名称でしたが、戦後毛呂山町観光協会が観光促進のために『かまきた湖』と命名し、現在は鎌北湖が正式名称となっています。

ダムの管理は入間第一用水土地改良区が行い、管内126ヘクタールの農地に灌漑用水を供給しています。

高度成長期には近郊型観光地として賑わいましたが、関越道の完成などにより衰退し湖畔にあった2軒の宿泊施設はすでに廃業しています。

現在はヘラブナ釣りスポットや桜の所として認知されていますが、廃墟化したかつての宿泊施設は痛々しくかつての喧噪に比べれば衰退感は否めません。

毛呂山町内の県道30号鎌北湖入口交差点を西に折れ県道186号を西進すると鎌北湖に到着します。

堤体をハイキングコースを兼ねた歩道が斜行しておりダム下へと下りてみます。

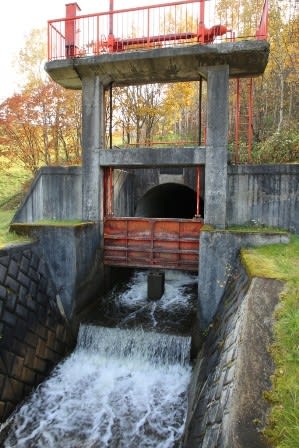

右岸(向かって左手)堤体沿いを洪水吐導流部が流下、ダム下で底樋からの水路と合流します。

ダム下が大谷木川起点となります。

写真は起点標石(2019年11月25日)。

天端右岸に建つ鎌北湖の説明板(2019年11月25日)。

天端は車道

春には桜並木となります(2019年11月25日)。

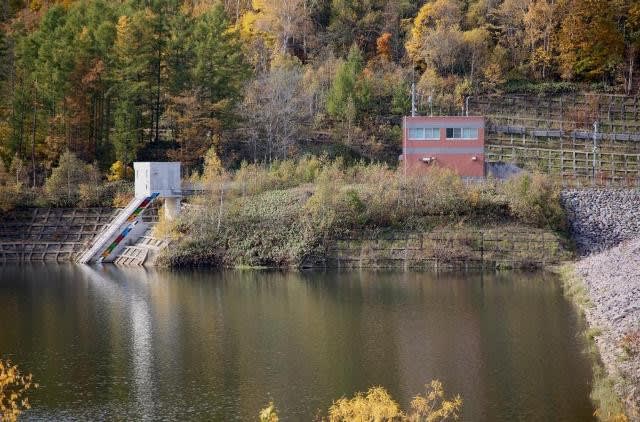

右岸の斜樋と管理事務所を兼ねた操作室

洋館風のしゃれた建屋でここで喫茶店でも開業したい気分。(2019年11月25日)。

総貯水容量は30万立米(2019年11月25日)。

左岸にある『鎌北湖』の銅板

武者小路実篤の揮毫です(2019年11月25日)。

上流面は石張りで護岸

観光用のボートとヘラブナ釣り用のボートが係留されています(2019年11月25日)。

右岸の横越流式洪水吐

越流壁はラビリンスのように凸型になっています。

ラビリンス同様、越流面を大きくすることによる放流量の増大が目的かと思われます。

(2019年11月25日)

初回訪問時はほぼ満水

僅かに越流していました。

なんともユニークな越流壁

ここだけ切り取るととてもダムの洪水吐とは思えません(2019年11月25日)。

アングルを変えて

越流した水は右手のトンネル導水路を経てダム下へと流下します。

0632 鎌北湖(0245)

ため池コード

埼玉県入間郡毛呂山町大谷木

荒川水系大谷木川

A

E

22.6メートル

84メートル

300千㎥/236千㎥

入間第一用水土地改良区

1935年