2016年11月12日 徳山ダム

徳山ダムは左岸が岐阜県揖斐郡揖斐川町徳山、右岸が同町開田の木曽川水系揖斐川最上流部にある水資源機構が管理する多目的ロックフィルダムです。

木曾三川の一つ揖斐川は古来より洪水被害が絶えず抜本的な洪水対策は流域住民の悲願でした。

1964年(昭和39年)に建設省により横山ダムが建設されますが、建設工事中の1959年(昭和34年)の伊勢湾台風で中部地方は壊滅的な被害を受け横山ダム上流に新たな洪水調節目的ダムの建設が計画されました。 一方急流が続く揖斐川は水力発電の適地であり揖斐川源流部に発電目的のダム建設の動きも浮上します。

これらの動きをまとめる形で1971年(昭和46年)に建設省により徳山ダム建設事業が発表され、1973年(昭和48年)に事業は水資源開発公団に移管、1976年(昭和51年)に『揖斐川総合開発事業』が正式に着手されました。

長期の補償交渉や高度成長の終えんによる水需要や電力需要の低下など環境の変化などもありダム建設を巡る動きは紆余曲折したものの、2000年(平成12年)から本体工事に着手、2008年(平成18年)に徳山ダムが竣工しました。

徳山ダムは横山ダムと連携しての揖斐川の洪水調節、既得取水権への補給と河川流量の維持、愛知県・岐阜県・名古屋市への上水道供給、中京工業地帯及び岐阜県下への工業用水の供給、中部電力徳山発電所での最大出力16万1900キロワットの発電を目的としています。

徳山ダムの総貯水容量66億㎥と堤体積1370万立米は日本一、堤高161メートルは日本第3位でロックフィルダムでは2位、多目的ダムとしては第1位と日本有数の巨大ロックフィルダムとなっており日本のダム100にも選定されています。

横山ダムから国道417号を北上、『境の尾一里石トンネル』を抜けると右手に巨大ロックが見えます。

洪水吐

クレストにラジアルゲートが4門、写真では見えませんが中央にオリフィスゲートが2門あります。

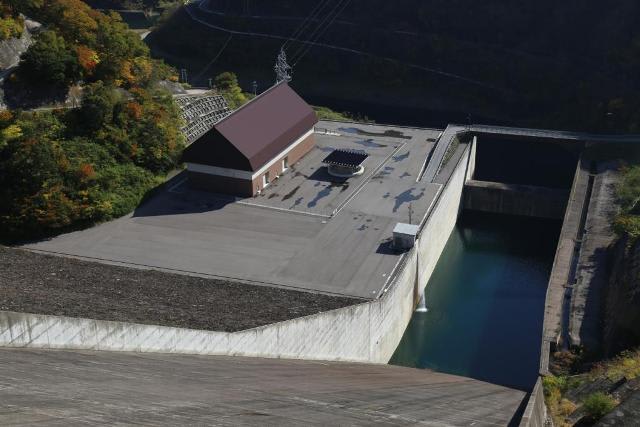

減勢工と中部電力徳山発電所。

当初計画では下流の東杉原に下部ダムを建設し揚水式発電を行う予定でしたが、電力需要見通しの低下により一般水力発電に事業が縮小されました。

天端は車両通行禁止

コンクリート打ちっぱなしの建屋が並びます。

ちょうど紅葉の盛りということで多くの観光客が訪れていました。

洪水吐

ここ数年で最低の水位になっています。

洪水吐導流部は巨大過ぎて見えません。

洪水吐の導流壁とダム湖(徳山湖)。

堤体中央の展望台。

このコンクリート構造物は??

発電所への取水設備。

徳山ダム周辺はちょうど紅葉の見ごろです。

下流面。

上流面

黒い石が精悍さを与えます。

日本有数の巨大ロックフィルダムですが、高瀬ダムのように下流から見上げることができなので高さを実感することができません。

また堤頂長は胆沢ダムや森吉山ダムの半分しかないので天端を歩いてもさほど大きく感じません。

やはり下流から見上げることができて初めて徳山ダムの巨大さを実感できるんだと思います。

(追記)

徳山ダムには洪水調節容量が配分されていますが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行うための予備放流容量が配分されました。

1130 徳山ダム(0709)

左岸 岐阜県揖斐郡揖斐川町徳山

右岸 同町開田

木曽川水系揖斐川

FNAWP

R

161メートル

427.1メートル

660000㎥/380400㎥

水資源機構

2007年

◎治水協定が締結されたダム