2022年5月20日 寺内ダム(元)

寺内ダムは福岡県朝倉市荷原の筑後川水系佐田川にある水資源機構が管理する多目的重力式コンクリートダムで、いわゆる『あさくら3ダム』の一つです。

筑後川は九州最大の河川で古くから流域の水源となる一方『筑紫次郎』の異名を持ち日本屈指の暴れ川となっていました。

1964年(昭和39年)に『筑後川水系水資源開発基本計画』(フルプラン)が採択され、以降筑後川水系では水資源開発公団(現水資源機構)による河川総合開発が進められることになりました。

同公団はまず1972年(昭和47年)に筑後川水系小石原川に江川ダムを建設、次いで1978年(昭和53年)に完成したのが寺内ダムです。

寺内ダムは水資源機構法(当時は水資源開発公団法)による多目的ダムで佐田川の洪水調節、安定した河川流量の維持と不特定灌漑用水への補給、両筑平野土地改良区への特定灌漑用水の供給、福岡地区水道企業団・福岡県南広域水道企業団等への上水道用水の供給を目的としています。

寺内ダムの流域面積は51平方キロで有効貯水容量1600万立米、一方江川ダムの流域面積は30平方キロで有効貯水容量2405万立米と集水域と貯水量にギャップがあるため、ダム建設と同時に寺内ダムから江川ダム下流の小石原川へ寺内導水路が建設され2ダムが連携した運用が開始されました。

しかし、それでも年間5200万立米の水が無駄になっていましたが、2021年(令和3年)に江川ダム直上に小石原川ダムが完成し、併せて佐田川から江川ダムへの導水路トンネルが建設され、3ダム連携の効率的運用が可能となりました。

一方2017年(平成29年)の九州北部豪雨を契機に2022年(令和4年)に国土交通省は『筑後川水系河川整備計画』を変更、これに併せて翌2023年(令和5年)に寺内ダム再生計画が着手されました。

具体的には非常用洪水吐の改造により総貯水容量及び有効貯水容量を増加、さらに利水容量から洪水調節容量への振り替えにより治水能力の増強を図るものです。

事業の詳細については下記リンクをご覧ください。

ダム湖畔には水のテーマパークである『あまぎ水の文化村』が設置される一方、ダム下は桜の名所として知られており、ダム湖の『美奈宜湖(みなぎこ)』はダム湖百選に選ばれています。

ダム下流から

向って左(減勢工右岸側)に放流設備があります。

洪水吐は非常用のクレストローラーゲート2門と常用の高圧ラジアルゲート1門。

令和4年5月からこのフェンス内で草刈り担当として『ヤギ』が飼育される予定。

左岸から下流面とゲートピア。

ゲートの上流側

非常用洪水吐のローラーゲートが2門、その間には常用洪水吐の予備ゲートが見えます。

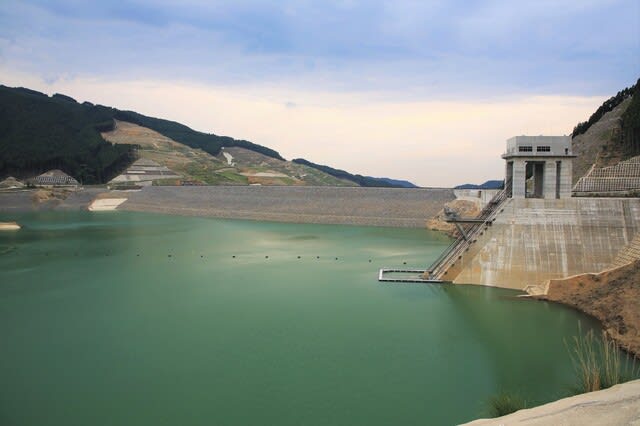

右岸湖畔に並ぶ取水設備と艇庫・インクライン。

洪水吐斜水路と減勢工

下流には九州屈指の穀倉地帯両筑平野が広がります。

ダム湖は美奈宜湖

総貯水容量1800万立米でダム湖百選に選ばれています。

天端は車両通行可能。

ダム湖百選のプレート。

上流から

左岸ダムサイトに管理事務所があります。

(追記)

寺内ダムには洪水調節容量が配分されていますが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行うための予備放流容量が配分されました。

2430 寺内ダム(元)(1812)

福岡県朝倉市荷原

筑後川水系佐田川

FNAW

R

83メートル

430メートル

18000千㎥/16000千㎥

水資源機構

1978年

◎治水協定が締結されたダム

---------------

福岡県朝倉市荷原

筑後川水系佐田川

FNAW

R

83メートル

430メートル

19030千㎥/17030千㎥

水資源機構

2023年 再生事業着手