2023年4月21日 山郷大池

山郷(やまさと)大池は三重県いなべ市北勢町皷の員弁川水系猪入谷川にある灌漑目的のアースフィルダムです。

員弁川左岸地域では農地開発が可能な平坦地は台地上に広がるため、農地整備にあわせて多数の溜池が作られ三重県屈指の溜池密集地帯となっています。

山郷大池もそんな溜池の一つで、1963年(昭和38年)(現地プレートでは昭和39年)に農林省(現農水省)の補助を受けた県営ため池等整備事業により竣工しました。

管理は山郷大池水利組合が受託しています。

地図を見ると池の南側の谷筋に平野新田や大辻新田と言った地名がありその中心に山郷小学校がありますので、池はこの辺りの水田に灌漑用水を補給していると思われます。

平野神社の参道を左に折れ、別荘の脇を下ると池の左岸に到着します。

左岸の越流式洪水吐。

洪水吐導流部

このまま猪入谷川となります。

天端はアスファルトで舗装され車の進入も可能です。

上下流面ともに草がかなり伸びています。

総貯水容量13万立米

田植えを控えて満水です。

池の西側にはゴルフ場があり時折プレーヤーの声が響きます。

上流面はコンクリートブロックで護岸。

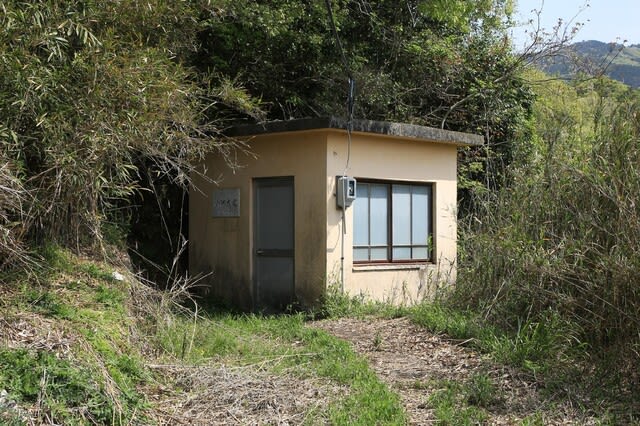

右岸の斜樋機械室。

建屋に嵌め込まれた竣工銘板。

ダム便覧の竣工年度1963年(昭和38年)と1年ずれがあります。

下流面

草が伸び放題、農家の高齢化による人手不足は各地共通の課題

大きな土地改良区ならともかく、水利組合管理の池では毎年の草刈りもままならないのでしょう。

右岸堤体下の底樋桝。

ここで灌漑用水と河川維持放流が分水されます。

底樋桝から猪入谷川を交差する灌漑用の水路橋。

1311 山郷大池(1973)

ため池データベース 242140056

三重県いなべ市北勢町鼓皷

員弁川水系猪入谷川

A

E

22メートル(ため池データベース 25メートル)

72メートル(ため池データベース 73メートル)

130千㎥/130千㎥

山郷大池水利組合

1963年