2022年4月24日 新穂ダム

新穂(にいぼ)ダムは新潟県佐渡市上新穂の国府川水系国府川上流部にある灌漑目的のアースフィルダムです。

佐渡市南東部、国中平野東端に位置する旧新穂村は古くから開拓が進み、朱鷺の里として知られる農業地帯です。

しかし水源となる国府川や大野川は流域面積が小さく雨水の河川流出が早いため、慢性的な用水不足に悩まされてきました。

そこで1943年(昭和18年)に『新穂村土地改良事業』が着手されその水源として着工されたのが新穂ダムです。

しかし戦争の激化や終戦後の混乱により事業は遅延、戦後『県営かんがい排水事業新穂地区』に引き継がれ、1958年(昭和33年)に新潟県最初の農業用ダムとしてようやく竣工しました。

完成後は新穂村土地改良区が管理を受託し、約850ヘクタールの水田への用水供給が開始されました。

しかし、昭和後半以降の圃場整備等により新穂ダムの用水不足が顕在化します。

そこで県は新たに農水省の補助を受けた『かんがい排水事業新穂第2期地区』に着手し1991年(平成3年)に当ダム上流約1.5キロ地点に新穂第2ダムが完成します。

これにより新穂ダムの用水不足は解消、現在では両ダム合わせて約900ヘクタールの農地に灌漑用水を供給しています。

左岸から

堤高33.2メートル、堤頂長236.2メートルの横長ダムです。

天端や中段にはツツジが植えられています。

ダム下から

ダム下広場は桜とツツジが見ごろの4月5月のみ開放されますが、訪問時は桜は散りツツジは蕾という残念なタイミング。

読みづらいですが堤体に『ニイボダム』と書かれています。

分水ゲート

奥に斜樋からの底樋門が見え、このゲートで2系統に分水されます。

新穂地区はトキ保護センターが置かれた朱鷺の里として知られています。

新穂ダム各所にトキの装飾やモニュメントがありさながらトキのダム。

こちらは親柱。

洪水吐に架かる管理橋の欄干。

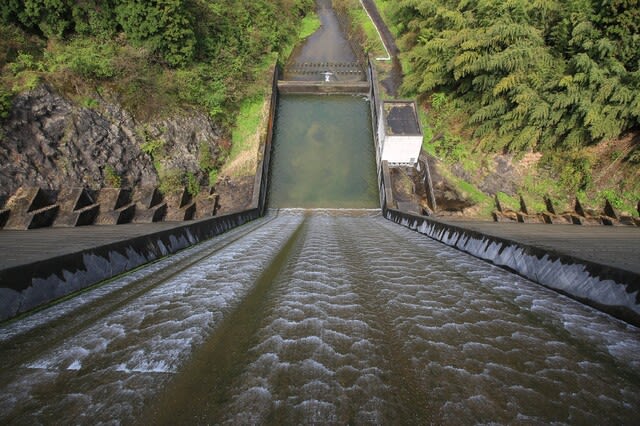

左岸の洪水吐導流部

ダムには1500本の桜が植えられていますが、訪問時はすでに葉桜。

天端は徒歩のみ通行可能

こちらにはツツジが植えられていますがまだ蕾・・・・。

4月5月のみ開放されるダム下広場

正面には大佐渡山脈が一望できます。

33.2メートル

236.2メートル

1409千㎥/1242千㎥

新穂村土地改良区

1958年