以前、新型コロナウイルスを話題にし、5回にわたりその状況についての感想を書いてからすでに半年が過ぎた。この間、これまで新型コロナウイルス関連の新聞情報だけは毎週ピックアップし記録として残してきた。こうでもしておかなければ、目まぐるしく変わる状況を忘れてしまいがちになると思ったからである。また、4月以前の古い新聞情報も、遡って半月あるいは1か月ごとにまとめてアップしておいた。

それにしても、今年は時の過ぎる速さが例年とは違ってとても速く感じられる。

コロナ騒動が始まる少し前から始め、初夏の頃まで毎朝散歩に出かけていた雲場池では、暖かくなるにつれて次第に水鳥をはじめとした野鳥の姿が消えていき、写真撮影の楽しみも減ってきたこともあって、夏の間はほとんど出かけなくなっていた。

先日、そろそろ雲場池の紅葉が気になり始め、久しぶりに早朝の散歩に出かけてみたところ、全体としてはまだ紅葉までにはもう少し時間がかかると思われたが、池の入り口付近にある1本のモミジだけが美しく色づいていて、私同様散歩に来ていた人たちの目を楽しませていた。鳥の鳴き声が聞こえたので、近くに寄ってみると、ちょうどシジュウカラが枝に止まっていた。

昨年までと同じように、もうすぐまた雲場池に水鳥が渡ってくる季節になったという実感がわいてくるのであるが、この10カ月弱の間に世の中はすっかり変わってしまった。果たしてこれからどうなっていくのか。コロナは終息に向かうのだろうか。

少し色づき始めた雲場池周辺の木々(2020.10.7 撮影)

紅葉した雲場池入り口のモミジにやってきたシジュウカラ(2020.10.7 撮影)

以前「新型コロナウイルス」というタイトルで最後に書いたのは、安倍首相が緊急事態宣言を発令した後の4月14日であった。都市封鎖などを行っている欧米各国に比べると、緩やかな日本型の取り組みがどのような結果に導くか、それを見守っていきたいと思っていたのであったが、その後の推移をここで改めて見ておくと、すでにご存じの通りで、5月4日の時点で一旦緊急事態宣言の期間が5月31日まで延長されたが、その後も「医療崩壊」を起こすことなく、発令およそ1か月後の5月14日には東京・大阪など8都道府県を除いた39県の緊急事態宣言は解除され、その後5月21日には全国でも解除された。

日々報道されていた新規感染者数も6月7日前後には底を打つ状態にまで改善した。

しかし、予想されたことではあったが、規制が解除され、生活が元に戻るにつれて感染者数は再び増加に転じた。この間の感染者数の推移は次のようである。

日本の新型コロナ感染者発生数(上)と累計数(下)(Johns Hopkins 大 2020.10.10情報)

現在はこの第2波とみられている感染のピークを過ぎ、日々の新規感染者数が500人~600人前後と、だらだらとした発生が続いているところであり、第2波での感染者数のピーク、累計感染者数は第1波を上回っている。

第1波の際のピーク時の1日の感染者数は4月11日に720人、6月7日までの累計感染者数は17,216人であった。

一方、第2波のピーク時8月7日の1日の感染者数は1,605人と第1波の約2倍、6月8日以降10月10日時点までの累計感染者数は71,158人と第1波の約4倍と大きなものになっている。

ただ、これらの公表数字には、額面通り受け止めるべきではないという意見がある。この間にPCR検査数が伸びてきているので、検査数を増やせば陽性者数が増えるのは当然だといった議論である。検査数の増加は、マスメディアはじめ安倍首相からも出されていたPCR検査数を増やすべき、との声に押された結果とみられる。

実際、4月11日のPCR検査数は7,614件であったが、8月7日には28,378件と3.4倍になっている。この間検査陽性率は(感染者=陽性者として)9.5%から5.7%へと低下していて、これは検査対象者の条件をより緩めて、対応している結果とみられるが、これをどう見ればいいのか。

疑問の声が出る背景にはPCR検査自体の問題点を指摘するものもあって、以前これについては紹介したことがある(2020.3.31 公開本ブログ参照)。その当時PCR検査の感度と特異度は専門家の意見を参考にすると、それぞれ60%~80%、80%~99%とされていたのであるが、特異度が100%でない以上、どうしても偽陽性者で出てしまう。問題は今回の一連の検査結果の中にどれくらいの偽陽性者が、さらには偽陰性者が含まれているかである。

直感的には判りにくい数値なので計算する必要があるが、今回は、感度と特異度をそれぞれ80%、99%と仮定して、改めて4月11日と8月7日の検査結果から実際の状況を計算により推測すると、下表の結果を得る。赤字が公表数値、それ以外は計算による推測値である。

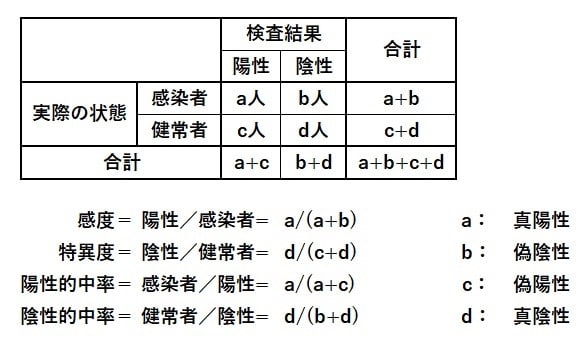

次の表は前回示した、用語の説明であるが再掲しておく。

ウィルス感染検査における各用語のまとめ(筆者作成)

4月11日と8月7日のPCR検査結果から推定される偽陽性者数と偽陰性者の人数(感度=80%、特異度=99%と仮定して筆者推定)

特異度が99%であったとして、8月7日のPCR検査結果は、表に示すように236人の偽陽性者を含む可能性があることになる。発表された感染者1605人の約15%に相当する。特異度が計算に使用した99%を下回る何らかの要因があれば、偽陽性者数は当然さらに増大する。

逆に、設定した感度の低さから、偽陽性者数236人を上回る偽陰性者342人が出ることになり、計算では実際の感染者数は検査陽性者数1605人を上回る1711人という結果になる。

最近の専門医からの情報では、特異度は99.9%以上、限りなく100%に近いとの意見も見られるが、実際のところどうだろうか。PCR検査法が余りに高感度であり、新型コロナウイルスに暴露したが、発症していない人まで、陽性すなわち感染として判定するのではないかという疑念は捨てきれない、そういう見方をしている人もいるということだと思う。

一方、PCR検査を厳しく批判する人の中にはPCR検査は全く信用できないとの意見の人もいる。非常に高感度であることとは別に、PCR検査で使用している新型コロナウイルスの遺伝子情報そのものに疑念があるというのがその根拠とされているが、我々素人には詳細が分からず、この件に関しては判断のしようがない。

こうしたこともあって、感染者数ではなく、重症者数や死亡者数を追跡すべきとの意見が出てくるのであるが、公表されている死亡者数を見ると次のようである。

日本の新型コロナ死者発生数(上)と累計数(下)(Johns Hopkins 大 2020.10.10情報)

7月10日頃から始まる第2波の死者数は第1波に比べてピーク時の一日あたりでも、累計数においても、感染者数が増加しているのにもかかわらず減少傾向にある。

具体的に見ると、第1波におけるピーク時の1日の死亡者数は5月2日で31人であり、7月9日のボトムまでの累計死亡者数は982人であった。また、第2波における同様の死亡者数のピークは8月28日の20人であり、7月10日から10月9日現在までの累計死亡者数は643人である。

この数字から致死率を単純計算すると第1波で5.7%、第2波で0.9%という数字になる。第1波、第2波を合わせると、10月9日時点で公表されている数値に基づいた致死率は1.8%である。

この間の致死率の大きな変化をみると、やはり偽陽性者が増えたのではと思いたくなるが、そうともいえない要因が指摘されていて、この間に医療態勢の拡充や治療方法の進展があったことも大きいとの説明もなされている。

他方、季節性インフルエンザの致死率が約0.1%であることを考えると、新型コロナウイルスの脅威はやはり大きく、感染拡大を抑えることの重要性が理解される。

目下、今後予想される第3波への警戒と共に、インフルエンザとの同時流行が懸念されることから、10月1日からスタートしたインフルエンザワクチン接種が勧められている。

直近までの状況をざっと見たが、第1波が収束した時点で、日本における感染者数、死亡者数を、海外の数字と比較すると、日本(だけではないが)の感染者数と死亡者数の少なさが際立っていて、その理由に関心が集まったことがあった。こうした状況は、その後も現在まで続いていて議論もまた継続しているので、これを見ておこうと思う。

状況をより正確に見るためには感染者と死亡者の実数を見るのではなく、各国の人口を加味して判断しなければならない。

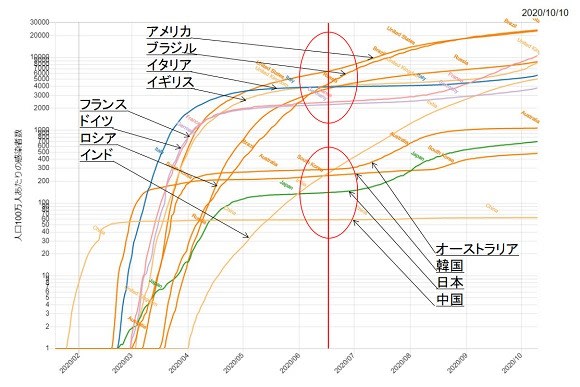

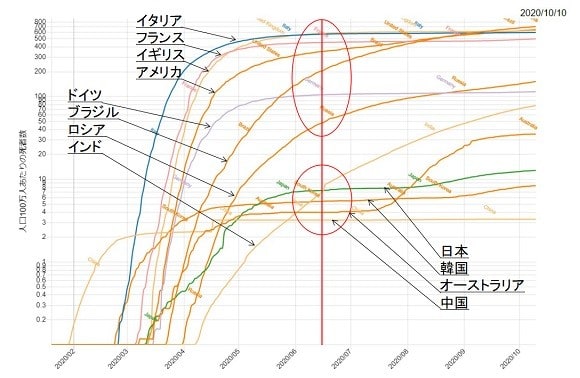

次の図は札幌医科大学が公表している、人口100万人あたりの新型コロナウイルス感染者数と死亡者数の推移(国別)を示す図である。

この図からも判るように、日本の第1波が収束した6月中旬時点における状況を欧米と比較すると、日本の累計感染者数、累計死亡者数がそれぞれ100万人当たりに換算して、約140人、7人であるのに対し、欧米の数字は、それぞれ、約2,300~6,000人、40~600人であり、日本の感染者数、死亡者数は共に欧米に比較し10分の1から100分の1程度と、その違いは歴然としている。

人口100万人あたりの新型コロナウイルス感染者数の推移(札幌医科大学のHPのデータを基に追記)

人口100万人あたりの新型コロナウイルス死亡者数の推移(札幌医科大学HPのデータを基に追記)

この欧米と日本との大きな差が、第1波が収束を見せた時点で話題になったのであるが、その代表例として京都大学の山中伸弥教授が、新型コロナウイルス感染症に関する情報を公開しているサイトに記した「ファクターX」という言葉がある。

山中教授は、新型コロナウイルスへの感染対策について「日本の対策は世界の中でも緩い方に分類されます。しかし、感染者の広がりは世界の中でも遅いと思います。何故でしょうか?? たまたまスピードが遅いだけで、これから急速に感染が増大するのでしょうか?それとも、これまで感染拡大が遅かったのは、何か理由があるのでしょうか?」と投げかけたのであった。

その上で、「私は、何か理由があるはずと仮説し、それをファクターXと呼んでいます。ファクターXを明らかにできれば、今後の対策戦略に活かすことが出来るはずです」と感染拡大や死者の数が海外の他の国と比べて抑えられているとされる現状には何らかの要因があるとの見解を示し、それを「ファクターX」と名付けていると説明した。

山中教授は「ファクターX」となる候補として、以下を挙げた。

1⃣ 感染拡大の徹底的なクラスター対応の効果

2⃣ マスク着用や毎日の入浴などの高い衛生意識

3⃣ ハグや握手、大声での会話などが少ない生活文化

4⃣ 日本人の遺伝的要因

5⃣ BCG接種など、何らかの公衆衛生政策の影響

6⃣ 2020年1月までの、何らかのウイルス感染の影響

7⃣ ウイルスの遺伝子変異の影響

この中で、1⃣は今回の専門家会議の指導により政府が採った方策であり、安倍首相もこの点を強調していたし、専門家会議の尾身氏も記者会見で、要因として1⃣、2⃣、3⃣を取り上げていた。

このうち、2⃣、3⃣は日本の生活習慣に関するもので、麻生副総理が6月4日、参院財務委員会で、発言し批判を浴びたとされる『国民の民度のレベルの違い』にもつながる項目である。

5⃣のBCG接種の有無については、世界規模でもこれを支持する多くの議論があり、BCG接種を行っている国では、国民が新型コロナウイルスに対する免疫を持っているのではないかとの仮説が出された。そこでこれを受けて、オーストラリアでは3月下旬に、新たにBCG接種を行う計画があるとの報道も見られた。また、同様の試みは、オランダ、ドイツ、英国を含むいくつかの他の国でも検討されたとのことである。

最近 4⃣について、沖縄科学技術大学院大学から興味深い発表がなされた。一部を紹介すると、次のようである。

「新型コロナの重症化はネアンデルタール人から受け継いだ。

新型ウイルスSARS-CoV-2は、2019年末に初めて確認されてから、感染した人々にさまざまな影響を与えています。このウイルスが引き起こす新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を発症すると、重症化して入院が必要になる人がいる一方で、症状が軽い人や無症状で済む人もいます。

年齢や持病の有無など、重篤な反応を起こしやすいかどうかに影響を与える要因はいくつかあります。遺伝的要因も影響を与えることがわかっており、数ヶ月前に発表されたCOVID-19ホストジェネティクスイニシアチブによる研究では、3番染色体のある領域の遺伝子多様体(バリアント)が、重症化リスクを高めることが示されました。

そしてこの度、国際科学雑誌ネイチャー誌に掲載された新たな研究では、この遺伝子領域が南欧で発見された5万年前のネアンデルタール人のものとほぼ同じであることがわかりました。さらなる解析で、これらのバリアントは約6万年前にネアンデルタール人との交配によって現代人の祖先に渡ったことも明らかになりました。

沖縄科学技術大学院大学(OIST)のヒト進化ゲノミクスユニットを率いるスバンテ・ペーボ教授は、『ネアンデルタール人から受け継いだ遺伝的遺産が、現在のパンデミックの中でこのような悲劇的な結果をもたらしていることは衝撃的です』と述べています。」

遺伝子解析で、今回の新型コロナ感染に伴う重症化と、現代の人種間でのネアンデルタール人由来の遺伝子の多寡との間に相関があるとの研究発表で、壮大な話である。

もう一つ6⃣、7⃣に関する興味深い研究発表が行われているので、見ておこうと思う。

先ず 6⃣については「交差免疫」の存在が何人かの研究者から指摘された。これについては6月4日の新聞紙上でも報道されたので、当ブログでもピックアップしたことがある(新型コロナウィルス情報(7)5/29-6/4 参照)。

その時の新聞の見出しは次のようであった。

「アジア少ない死者 日本100万人に7人 山中教授が『ファクターX』と呼ぶ要因か

習慣・遺伝 決め手欠く 厳しい規制、BCG、人種の違い・・交差免疫説が急浮上:過去の弱毒型流行で新型に対する抗体?」

交差免疫とは、新型コロナウイルスとよく似たウイルス、例えば普通の風邪の原因とされるコロナウイルスなどに感染し、免疫(T細胞免疫)を獲得すると、その効果が新型コロナウイルスにも及び、感染を防止できるというものである。

T細胞免疫や抗体などの獲得免疫は、感染した細菌やウイルスなどの抗原に1対1に対応しているものと思っていたが、類似ウイルスなどにはある程度の幅をもち効果を発揮するようである。

さらに、この交差免疫と新型コロナウイルス自体の変異とを結びつけた、より踏み込んだ説も登場している。YouTubeでも数回にわたり報道され(*1)、これを受けてTVのワイドショウでも取り上げられた(*2)ものであるが、10月2日にはその内容をまとめた本が出版されている。「ここまでわかった 新型コロナ」(上久保靖彦、小川榮太郎著 2020.10.2 ワック発行)である。

内容は、研究論文として、すでに2020年3月19日と4月15日に「Nature」に、3月22日に「medRxiv」に、3月24日に「NEJM」に、5月2日に「Cambridge open Engage」に投稿されたものということであるが、要点は次のようなものである。

1.世界中でモニタリングされている、インフルエンザの流行カーブを示すデータに

異常が見られた。

異常が見られた。

2.これは、コロナのウイルス干渉でインフルエンザが激減したものとみられる。

コロナに感染した人はインフルエンザに感染できないからである。

3.上記解析と新型コロナウイルスの変異(スパイク部)の解析により、日本には、

昨年からタイプの異なる2種類の弱毒型の新型コロナウイルス(S型、K型:発表

者である上久保教授らの命名)が、中国人によりもたらされていたと考えられ

た。

昨年からタイプの異なる2種類の弱毒型の新型コロナウイルス(S型、K型:発表

者である上久保教授らの命名)が、中国人によりもたらされていたと考えられ

た。

4.今年3月に、中国から強毒型に変異した新型コロナウイルス(武漢G型)がもた

らされたが、すでに主としてK型のコロナウイルスで獲得していた免疫(交差免

疫)により、日本では武漢G型は多くの感染者を出すことがなかった。

らされたが、すでに主としてK型のコロナウイルスで獲得していた免疫(交差免

疫)により、日本では武漢G型は多くの感染者を出すことがなかった。

5.現在、日本人の多くはS型、K型、武漢G型の新型コロナウイルスにすでに感染

し、集団免疫を獲得した状態にある。

し、集団免疫を獲得した状態にある。

6.ヨーロッパの多くの国では、都市封鎖を行ったため、S型は入ったが、K型は阻

止されていた。そこに武漢G型が侵入し、更にこれが変異した欧米G型への感染

が起きた。

止されていた。そこに武漢G型が侵入し、更にこれが変異した欧米G型への感染

が起きた。

7.S型に感染した後、K型をスキップした状態で、更にG型に感染するとADE(抗体

依存性感染増強)という現象が起きる。これは本来、ウイルスなどから体を守る

はずの抗体が、免疫細胞へのウイルス感染を逆に促進してしまう恐ろしい現象。

依存性感染増強)という現象が起きる。これは本来、ウイルスなどから体を守る

はずの抗体が、免疫細胞へのウイルス感染を逆に促進してしまう恐ろしい現象。

ヨーロッパでの感染拡大と重症化はこのADEのためと考えられる。

8.5月に行われ、8月に記者発表された村上康文・東京理科大教授の抗体定量検査結

果によると、首都圏約382人の検体をサンプルに使用して、IgM、IgG抗体を調べ

た結果では、ほとんどの検体でIgMとIgGが同時に上がっており、既感染パターン

、すなわち既に免疫を獲得した状態、とみることが出来る。この結果は上久保教

授らの「集団免疫」獲得説を支持している。

果によると、首都圏約382人の検体をサンプルに使用して、IgM、IgG抗体を調べ

た結果では、ほとんどの検体でIgMとIgGが同時に上がっており、既感染パターン

、すなわち既に免疫を獲得した状態、とみることが出来る。この結果は上久保教

授らの「集団免疫」獲得説を支持している。

といった内容である。

日本が、ヨーロッパとは異なり、初期に厳密な中国からの入国規制を行わなかったことが幸いしたという、怪我の功名ともいうべき結果ということになる。

ここで示されたように、日本人がすでに「集団免疫」を獲得しているとすれば、今後の新型コロナへの対応策は大きく変更を迫られる内容であり、ぜひ政府にも確認してもらいたいものである。

「ファクターX」を説明する説が複数提示された現状だが、実際にはこうしたいくつかの要因が複雑に絡み合っていることも考えられる。これらを受けて、今後政府の新型コロナ対策はどうなっていくか。第1波以降、現在まで続いている、日本の少ない被害状況が今後も維持されてゆくのかどうか、期待を込めて見守るしかないのであるが、そろそろ年内には何らかの結果が出てもよさそうに思える。

そして、来年以降に向けた新たな新型コロナ対策が政府から提示され、改めて「経済崩壊」と「医療崩壊」の両方を見据えた取り組みが行われることを期待したいと思うのである。