「量子もつれ」という、とても不可思議で難解な話題についてのTV放送(2024.12.28, NHK)を見て、その中で紹介された科学者デヴィッド・ボームという名前に覚えがあったことから、学生時代に勉強した量子力学の本のことを思い出して、少し前に記事を書いた(2025.1.24 公開)。

TV放送では、量子もつれが実在することを、実験的に証明した3人に、2022年のノーベル物理学賞が授与されたことを軸に話が進められた。

この放送で伝えられたもう一つの話題は、この量子もつれの存在が明らかにされたことで、直ちに始まったその応用についてであった。具体的には、量子暗号技術、量子コンピューターの開発と量子テレポーテーションである。これもまたとても難解な話である。

量子もつれを利用するためには、もつれ状態にある光子や電子などの量子を作り出さなければならないが、ノーベル賞を受賞した3人の科学者は一体どのような実験を行ったのだろうか。番組では彼らの実験内容の詳細までは紹介していない。

それを知りたくて、「宇宙は『もつれ』でできている」(ルイーザ・ギルダー著、山田克哉監訳・窪田恭子訳 2016年 講談社発行)を購入して読んでみた。

「宇宙は『もつれ』でできている」のカバー表紙

この本には、先のTV番組で紹介された量子もつれについての理論と実験研究の歴史がより詳しく描き出されている。監訳者は前書きで、この本のことを次のように紹介している。

「本書の最大の魅力は、数式をまったく使うことなく、量子力学の構築に携わった物理学者たちがどんな考えやきっかけからどのような着想を得て、そしてどんな議論を通じてこの理論を精緻化していったかを、個々の人物のエピソードをふんだんに交えつつ、巧みに描写している点にある。・・・

ルイーザ・ギルダーは、2000年にアメリカの名門・ダートマス大学を卒業した若い科学ジャーナリストだが、描写が実に巧妙で、往時の物理学者たちの会話を見事に再現している。存命の科学者たちへのインタビューも含め、20世紀初頭からの約1世紀におよぶ量子力学構築の物語を、まるで現場に居合わせているかのような迫力で体感させてくれる。・・・

量子力学の理論としての正当性に難問を投げかけ、やがてその正当性を明確に示すことにつながった『量子もつれ』(Quantum Entanglement)。その奇妙でふしぎな現象は、アインシュタインやボーアをはじめとするあまたの物理学者たちの頭を悩ませ、時に人間関係をももつれさせながら、量子論の精緻化に貢献してきた。ギルダーが見事に解きほぐす『もつれの物語』を、ぜひ堪能していただきたい。」

最初に量子もつれの実験を行ったジョン・クラウザーとスチュアート・フリードマンについて、ルイーザ・ギルダーは次のように書いている。

「クラウザーは問題の核心から話し始める。『原子ビーム、これはかっこいい名前がついているが、実際にはごく単純なものだ。・・・

もっとも簡単なのが、タンタル箔を用いた実験だ。タンタル箔を半分に折ってしわをつけたまま開き、そこに何か小さな粒をのせてガラス鍾(真空状態)に入れる。ガラス鍾に電流を流すと、タンタル箔は高温になる。銅、アルミニウム、カルシウムなどの融点の低い物質を入れてしばらくすると、すべて蒸発してチャンバーの壁じゅうに広がっているのが見える。穴の開いたシートを[オーブンの開け口の前に]置き、もう1枚穴の開いたシートを[最初のシートの前に]置けば、原子ビームのでき上がりだ!』

チャンバー内の気体は、四方の壁に拡散せずに狭まってビームとなる。『簡単なつくりさ』 」

これは真空中で金属を蒸発させる一般的な話だが、次は実際の測定装置での手順である。

「クラウザーとフリーマンは、カルシウムを約14gの『小さな円筒状の塊』に切って、手を触れずにオーブン内に落とす。円筒形の真鍮製真空チャンバーに密閉されると、3時間から5時間でカルシウムは蒸発点まで加熱される。

熱されたオーブンの穴から、カルシウム原子が・・・ビームとなって出てくると、装置の中心に向かってまっすぐ飛んでいく。ここで、二つめの円筒形真鍮製真空チャンバーの底面にはレンズが取り付けられており、そのレンズを通過した光線が、飛んでくる原子ビームを待ち受けている。こうして原子の一つ一つが励起され、薄緑色と紫色のもつれた光子を放出するのである。」

もつれた光子がどのように発生し、どのようにして装置の中を反対方向に進むように調整できるのかまでは説明されていないが、波長の異なる光は、左右反対方向に進む。その光路にはブリュースター角に調整された多数のガラス板からなる偏光子が設置されていて、光電管に導かれる(次図参照)。

クラウザーの実験装置の内部(「宇宙は『もつれ』でできている」から、筆者作図)

思いのほか私にも身近な部品や装置が用いられていた。真空装置の中に低融点金属を入れて、加熱することでガラス基板などに蒸着薄膜を形成する技術は、ごく普通に行われていて、入社後配属された研究所では、日常的に蒸着装置を使用していた。偏光板に至っては、勤務先の企業で製造していた。これらの偏光板は液晶素子やサングラスに用いられてきたし、今では液晶TVで大量に用いられている。

クラウザー達の実験装置では偏光性能を向上させるために、有機フィルムの偏光板に換えて、ブリュースター角(約56度)に配置した多数のガラス板を重ねたものを使用した。

装置の心臓部について見ると、真空中で加熱され、蒸気になって原子ビームとなったカルシウム原子に強い励起光を照射すると、カルシウム原子からもつれ状態になった薄緑色と紫色の光が放出される。実験装置は、この2色の光を左右に導き、ガラス偏光板を通して光電管に導く設計になっている。

このようにして、カルシウム原子から発生した光子が、左右の光電管に向かった時、検出される光子の状態と頻度がベルの不等式を満たすかどうかの実験が行われた。結果はもちろんベルの不等式は成立せず、左右に分かれた後も、光子はもつれた状態を保っていたことが強く示唆される。

ただ、この実験方法については一部の不備が指摘され、量子もつれの存在がより広く認められたのは、アラン・アスペの実験結果が得られてからのことであった。

「(実験の現実的な問題点は)クラウザーらの実験装置の両端に取り付けられた、巨大で壊れやすいパイル型偏光子の設定を迅速に変更できない点にあった。アスペは美しい代替案を考えついた。その主な成分は水であった。・・・

アスペは説明した。『それぞれの偏光子には、スイッチのついた設定装置に向きの異なる二つの偏光子を取り付けたものを使います。いつでもスイッチを切り替えて、一方の偏光子だけに光を通すことができます。スイッチは素早く入射光を切り替えるため、光速信号が装置の両端にいかなる〈相互的な関係〉も生じさせる時間を与えないのです。』・・・

アスペの『スイッチ』は、水を満たしたガラス箱でできている。二つのスイッチは13m以上離れていて、光子の発生源となるカルシウムカスケードのビームの両側につけられている。水の入った箱は、人間の耳がとらえるよりもはるかに高域の音波(超音波)を伝える。・・・

アスペの超音波は、水面に濃淡の縞模様をつける高振動と、水面を揺らさない平らな低振動を繰り返すよう設定してある。縞模様は回折格子として作用し、光を屈折させて脇にある偏光子に送る。縞模様がなければ光はまっすぐ透過して正面の偏光子に当たる。波は縞模様と平面の循環を素早く繰り返し・・・これは、光速信号が、二つのスイッチを隔てる13mの距離を進む間にスイッチを4回切り替えられることを意味する。・・・」

こうして、量子もつれの存在が確認されると、さっそくその応用が考えられるようになり、TV番組でも紹介されたように、量子コンピュータの開発へとつながっていった。

さらに、番組では紹介されなかったが、量子もつれなどの量子現象と生命とのかかわりについての研究も進んでいった。

量子力学における波動関数を見出すとともに、量子もつれの命名者でもあった、シュレーディンガーは「生命とは何か」(1944年発行)の著者としても知られる。

「生命とは何か」のカバー表紙

この著書で、シュレーディンガーは生命現象と量子力学との関係についても触れているのであるが、当時はまだDNAも発見されておらず、ましてや量子力学でなければ理解されないような生命現象というものもまだ認識されていなかった。

ところが、近年になって生物の示す様々な行動の中には量子力学でなければ説明のつかないものがいくつも見いだされるようになっているとされる。

著書「量子力学で生命の謎を解く」(ジム・アル=カリーリ、ジョンジョー・アクファデン著、水谷 淳訳 2015年 SBクリエイティブ発行)にはそうした研究成果がいくつか紹介されている。

「量子力学で生命の謎を解く」のカバー表紙

このことは、以前アサギマダラの1000㎞以上におよぶ海を越えての渡りのことを書いた際に少し触れたことがあったが(2017.1.20 公開)、その時はまだ「量子もつれ」について何も知らなかったので、それ以上考えることもなかった。

今回、以前よりも量子もつれに対する理解が深まってきたので、改めてこの本の示している内容について読んでみた。

この著書のカバーには次のように書かれている。

「量子力学はふつうだ。不気味なのは、量子力学が記述しているこの世界のほうなのだ。

量子力学を使って生命現象の謎を解き明かす『量子生物学』は、現在、急速なスピードで発展し、大きな盛り上がりを見せています。量子生物学によって、これまでの生物学では解けなかった様々な謎が解明されてきています。・・・

量子生物学が解明した謎と、大いなる仮説

●渡り鳥は、どのようにして目的地までの生き方を知るのか

●サケは、なぜ数年間の航海を経て、生まれた場所に戻ることができるのか

●植物は量子コンピュータなのか

●生物と非生物の違いはどこにあるのか

●われわれの意識はどのようにして生まれるのか

●生命の起源は何か 」

生物の示す不思議な能力と、量子力学的でなければ説明できないそのメカニズムについて、この著書では上記の6例が示されているが、その中でもヨーロッパコマドリが示す、磁気受容能力は「量子もつれ」との関係が認められているという。

最近の報告例においても、「1.量子生命科学とは」(須原 哲也、日本生物学的精神医学会誌 35巻 第3号、2024)に、次の記述が見られる。

「量子生命科学は新しい計測技術の開発と共に、生命の中の量子性を探ることをめざした領域として、2017年には幅広い領域の研究者を集めた量子生命科学研究会の形で発足した。・・・

量子論的生命現象の解明は、現状で量子論的説明が提案されているのは渡り鳥の磁気コンパスで、・・・

鳥の網膜にあるクリプトクロムタンパクが光を吸収してラジカル対を形成し、このラジカル対に生じる量子効果によって磁場を感知しているというものである。・・・」

ここで言われている量子効果とは量子もつれのことであることが、「量子力学で生命の謎を解く」で示されている。この著書から一部を引用すると次のようである。

「頭を左右に素早く傾けて海の方が晴れていることを確かめた鳥(ヨーロッパコマドリ)は、夜の空へ向かって飛び立つ。冬の深まりとともに夜が長くなったため、優に10時間は飛び続けないと休憩できない。

鳥は195度の方位(真南から西へ15度)に進路を取る。これから何日もほぼ同じ方向へ飛び、天候の良い日には300キロは移動する。・・・

この鳥は気づいていないようだが、辺りにはほぼ同じ方向へ飛んでいるコマドリがたくさんいて、そのなかにはすでに何度も旅しているものもいる。コマドリは優れた暗視能力を持っているが、・・・地上の目印は見ていないし、夜に渡りをするほかの多くの鳥とは違って、晴れた夜空の星の並びを頭の中の星図と照らし合わせるのでもない。かなり驚くべき技術と数百万年にわたる進化のおかげで、毎年秋に3000キロほどの渡りをする能力を身につけているのだ。

もちろん動物界では渡りはふつうにおこなわれている。たとえばサケは毎年冬、北ヨーロッパの川や湖で卵を産み、孵った幼魚は川を下り海へ出て北大西洋へ向かい、そこで成長する。三年経つと若いサケは、自分が産み落とされたのと同じ川や湖へ戻って卵を産む。アメリカ大陸に棲むオオカバマダラというチョウは、秋に合衆国を横切って南へ何千キロも渡る。チョウたち、あるいはその子たち(旅の途中で卵を産む)は、春になると北へ向かい、自分がさなぎになったのと同じ木へ戻ってくる。・・・

動物がどのようにして遠い場所までの行き方知ることができるかは、何百年ものあいだ謎だった。だが今では、さまざまな方法を使っていることが分かっている。日中は太陽を、夜は星を使うものもいるし、地上の目印を覚えているものもいるし、方角を嗅ぎ取ることができるものさえいる。しかしなかでももっとも謎めいているのは、ヨーロッパコマドリが持っている、地磁気の方向と強さを感知できる知覚で、この能力は磁気受容と呼ばれている。ほかにも多くの生物がこの能力を持っていることがいまでは分かっているが、一番興味を惹かれるのは、ヨーロッパコマドリが行き先を知る方法である。・・・

磁気受容は不可解な能力だ。問題は地磁気が極めて弱いこと。地上では30から70マイクロテスラ、うまくバランスを取った摩擦の小さいコンパスの針を動かすには十分だが、普通の磁石に比べたらその磁力は100分の1ほどしかない。そこからある難問が浮かび上がってくる。動物が地磁気を感知するには、体内のどこかで起きる化学反応がそれに影響を受けなければならない。・・・しかし、細胞の中の分子と地磁気との相互作用によってもたらされるエネルギーの量は、化学結合を切ったり作ったりするのに必要なエネルギーの10億分の1にも満たない。だとしたら、コマドリはどうやって磁場を感知できるのだろうか?・・・動物がそんなことをできるような分子レベルのメカニズムは、少なくとも従来の生化学の範囲にはけっして存在しないように思われていたのだ。

しかし、・・・フランクフルトで活動するドイツ人鳥類学者の夫妻ヴォルフガング・ヴィルチュコとロスヴィサ・ヴィルチュコが、・・・コマドリは確かに地磁気を感知していることを疑いようもなく実証する画期的な論文を発表した(Science, vol.193, 1976年)。さらに、驚くことに、・・・コマドリは磁極と赤道の違いしか見分けられないのだ。ヴィルチュコ夫妻の1976年の研究によって、コマドリの磁気感覚はちょうど伏角(地球の磁力線と地面が作る角度のこと)コンパスのように作用していることが明らかになった。問題は、その生物的な伏角コンパスがどのようなしくみなのか、その手掛かりがまったくないことだった。当時、動物の体内で地磁気の伏角を感知できることを説明するメカニズムなど、知られていないばかりか想像さえできなかった。じつはその答えは・・・量子力学という奇妙な科学と関係があったのだ。」

クラウザーが量子もつれの実験結果を論文にして発表したのは1967年であった。続いて、アスペが実験方法に改良を加えて、より正確に量子もつれの存在を確認して、論文を発表したのが1982年である。

ヴォルフガング夫妻の発見を受けて、ヨーロッパコマドリの持つ磁気受容能力と量子力学が示す量子もつれとを関連付けて提唱したのは、ドイツ人化学者のクラウス・シュルテンであった。これは、アスペの実験の数年前のことであった。

「彼は遊離基(フリーラジカル)が関与する化学反応で電子はどのように移動するのかという問題に興味を持っていた。遊離基とは一番外側の電子殻にひとりぼっちの電子を持っている分子のことである。それ以外の電子は原子軌道のなかでペアを作っている。電子のスピンの不気味な量子的性質を考えるときには、この遊離基が重要となる。ペアを組んだ電子はスピンを互いに反対方向へ向ける傾向があるため、全体のスピンは打ち消し合ってゼロになる。しかし、遊離基のなかにあるひとりぼっちの電子にはスピンを打ち消す相棒がいないため、全体としてスピンが残り、その遊離基は磁気的性質を持つようになる。そのスピンが磁場の方向に向く。」

シュルテンは『高速三重項反応』と呼ばれるプロセスで生成する遊離基の『ペア』が、それに対応して互いに『量子もつれ』状態にある電子を持つのではないかと提案していた。

彼は、ヴィルチュコ夫妻によるコマドリの渡りの研究と、生物コンパスの化学的メカニズムが見つかっていないという問題のことを知り、自分が研究している電子がそのメカニズムになるのではないかとひらめいたのであった。そして、1978年の論文の中で、鳥のコンパスには量子もつれ状態にある遊離基のペアが使われているのだと提唱した。

しかし、鳥のコンパスが量子的なメカニズムを持っているというこの説は、20年以上顧みられることはなかった。この間に、ヴィルチュコは、磁気受容には光の助けが必要なことを見出していた。

「ヴィルチュコ夫妻がクラウス・シュルテンと会ったのは、1986年、フレンチアルプスで開かれた学会の場だった。どちらもコマドリの磁気受容には目に入ってくる光が必要であることは確信していたが、・・・遊離基ペア仮説が正しいかどうかはまだ納得していなかった。・・・すると1998年、ショウジョウバエの目のなかに色素たんぱく質のクリプトクロムが発見され、・・・それが光による既日リズムの同期を担っていることが証明された。そして、・・・クリプトクロムは光と相互作用して遊離基を発生させるタイプのたんぱく質であることが知られていた。

シュルテンらはこの発見に飛びつき、クリプトクロムが、いままで見つからなかった鳥の化学コンパスの受容体にほかならないと提案したのだった。

その研究結果は2000年に発表され、のちに量子生物学を代表する論文の一つとなった。・・・

こうした優れた研究によって磁気受容に対する関心が爆発的に広がり、いまでは、さまざまな種の鳥、イセエビ、アカエイ、サメ、ナガスクジラ、イルカ、ハチ、さらには微生物といった幅広い生物種で磁気受容が見つかっている。ほとんどの種ではいまだメカニズムが調べられていないが、・・・コマドリから、さらには植物を含む何種もの生物で、磁気受容にクリプトクロムが関係していることが分かっている。・・・

アインシュタインの言った不気味な遠隔作用は、地球の歴史の大部分を通じて、生物たちに長距離を動き回る手助けをしていたのかもしれないのだ。」

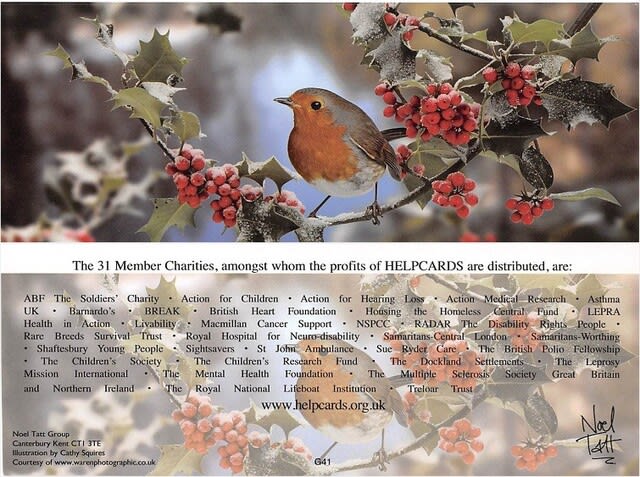

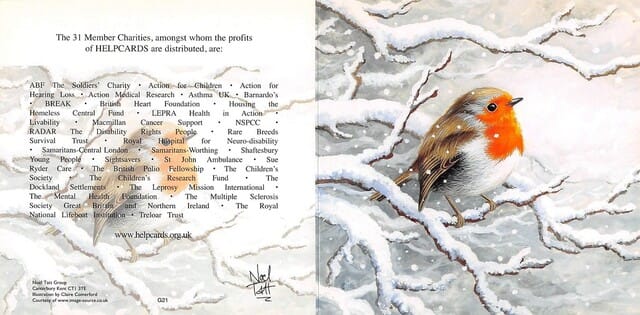

「量子もつれ」については以上であるが、ここで話題になったヨーロッパコマドリはイギリスでも特に大切にされているようで、以前コッツウォルズに行ったときに、妻がお土産に買った2種類のクリスマスカードにも登場していた。

1枚はコマドリの写真が、もう1枚は絵が使われているがどちらもなかなか可愛い。

ヨーロッパコマドリの写真を用いたクリスマスカード(2013年頃購入)

ヨーロッパコマドリの絵を用いたクリスマスカード(2013年頃購入)

尚、この絵の方は、最近購入したショートブレッドの容器缶にもほとんど同じ絵が描かれていて驚かされた。

ショートブレッドの缶(2025年購入)