2019年9月に発生したオーストラリアの森林火災が2020年1月現在でも鎮火することなく続いている。オーストラリアではほぼ毎年のようにこの森林火災が発生しているとは言うものの、今回は平均降水量が観測史上最も少なく空気が乾燥していたのに加え、平均気温も過去最高を記録し、12月には記録的な熱波が到来するなど、火災が発生・拡大しやすい条件が整っていたとされる。現時点での焼失面積は、107,000km2に達しており、1983年の2,000km2、2009年の4,500km2と比べても極めて大規模なものになっている。

大規模な森林火災は、オーストラリアに生息する貴重な野生動物にも深刻な影響をもたらしていて、2020年1月8日に発表されたシドニー大学のクリス・ディックマン教授の試算によれば、既に哺乳類、鳥類、爬虫類など10億以上の生命が失われたと推定されている(ウィキペディア 2020.1.19 18:17 より)。

ウィキペディアでも「オーストラリア森林火災 (2019年-2020年)」として、項を新たに追加して上記の通りこの状況を伝えている。

この大規模な森林火災は今回のテーマ、地球温暖化が一要因と言えることに加え、火災に伴う大量の二酸化炭素の放出は悪循環を思わせ、何とも不気味ではある。

さて、そうした中ではあるが、今回は本テーマの最終回として、地球温暖化について二酸化炭素に代わる原因として提起されているものを見ていく。

地球温暖化について、懐疑論や反論を展開している人たちは、何が真の原因だと考えているのか、前回に続いて、著書①、②からの紹介をさせていただく。結論として、これらの著書では、近年の地球温暖化の原因は、自然変動によるものが大半であると主張していて、②ではさらに宇宙空間における銀河宇宙線と太陽活動とが関係した現象であるとしている。

引用した著書は前回と同様であるが、次のとおりである。

著書①「正しく知る地球温暖化」(赤祖父俊一著、2008年 誠文堂新光社発行)

著書②「地球はもう温暖化していない」(深井 有著、2015年 平凡社発行)

その前に、ひとつどうしても確認しておかなければならない問題があるので、先ずこれについて記しておきたいと思う。それは、「ティッピング・ポイント」のことである。ホーキング博士が「後戻りできない転換点」と表現し、グレタさんや各国の気象研究の専門機関がその存在を主張した「ティッピング・ポイント」は、パリ条約では、1.5℃あるいは2℃という数字で表されているが、これは、18世紀半ばから19世紀にかけての産業革命以前の地球の平均気温からの上昇分として定義されている。

2015年12月12日付 国立環境研究所社会環境システム研究センター報告から引用(久保田泉主任研究員作成)

すなわち、人類が放出した化石燃料由来の温暖化ガスの量がある一定の量を超えると、これが地球温暖化を引き起こして、その上昇分が産業革命以前の水準から1.5℃以上高くなると、地球の平均温度は不可逆的な上昇を始めて、最終的には金星のような状態にまで達し、人類どころか生命の存在できない惑星になってしまうというものである。

この「ティッピング・ポイント」がどのような経緯でパリ条約で採りあげられるまでになったのか、1.5℃あるいは2℃という数値はどのようにして導出されたのかについて知りたいと思っていたが、著書②(第1章)に次のように記されているので、まずこれを紹介する。

「この『2℃目標』は一体、誰が言い出したのか。その根拠は何なのか、と疑問に思って調べていたところ、ようやくその出所が分かった。週刊誌『シュピーゲル』電子版(独)の記事(エヴァースら2010)を紹介しよう。

『気温モデルの計算では世界でも数多くないスーパーコンピュータの性能を最大限に使って何ヶ月もフル稼働させなくてはならない。これは難し過ぎて政治家にとっては役に立たない。彼らは単純な目標が欲しいのだ。

その要望に応えようとして、1990年代中ごろ、ドイツの科学者が容易に分かるメッセージを考案した。それが2℃目標なのだ。人類と自然にこれ以上の害を与えないようにするためには、地球の気温は工業化前に比べて2℃より高くしてはならないということだ。これはかなり大胆な見積もりだが、これによって目標は目に見える形になり、驚くべき効果を発揮することになった。

世界政治に対して、科学がこれほど強いインパクトを与えたことはないだろう。今や、すべての国が2℃目標を認識している。2009年の国連コペンハーゲン会議(COP15)に先だってドイツの環境相ロットゲンは《2℃目標を超えてしまったら、地上の生命活動はもはや不可能になるだろう》と述べた。

しかし、これは科学としてはナンセンスなのだ。2℃目標の生みの親、ポツダム気候影響研究所長のシェルンフーバー自身が言っている。《2℃は別に魔法の数字ではない。単なる政治目標だ。地球は温暖化が激しくなってもただちに終末を迎えることはないし、逆に温暖化が激しくなければ安全というわけでもない。現実は、当然のこと、もっと複雑なのだ。》

《わたしは罪を認めるよ》と彼は言う。しかし、2℃目標を言い出したことで彼は科学者としての経歴に傷が付くどころか、逆に首相の主任科学アドバイザーという影響力ある地位に上ることになったのだ。

ことは気候変動に関する諮問会議から始まった。ドイツ政府から気候保全の指針についての諮問を受けた科学者たちは、シェルンフーバーの主導の下で検討した結果、極めて簡単な考え方に到達した。それは《地上にホモ・サピエンスが現れて以来の気候の歴史を見ると、過去13万年の間、気温が産業革命以前の値より2℃以上高くなったことはなかった。気温は人類が進化の過程で経験した範囲に止めておくのが安全だろう。さもないと未踏の地に踏み込むことになる》というものだ。

もっともらしく聞こえるかもしれないが、これはごまかしに過ぎない。人類は氷河期に誕生して、現在より4~8℃も低い低温期や2℃どころではない気温変化と戦って生きのびてきた。その中で(温暖期ではなく)寒冷期こそが最悪の時期だったのだ。

とにかく、こうしていったん2℃という大まかな数字が示されると、これに《意味づけ》を与える論文が次々に現れた。しかし物事はそう簡単ではないことも分かってきた。・・・

これについてシェルンフーバーは言う。《確かに気候影響の予測はそれほど信頼のおけるものではない。だからといって膨大な数の論文を政策決定者の机上に積んでやっても何もなりはしない。われわれはこれらを煮詰めて実行可能なシナリオとして提供してやらなくてはならないのだ。》

このような考え方に対しては批判的な学者も多い。ハンブルグ大学のフォン・ストルヒは言う。《2℃目標は真の科学とはまったく関係ない。気候影響の研究者たちは政治的助言を売り物にし過ぎている。彼らは政治活動をしていて、その成果を見せたがっているのだ。それは、結果として、科学への信頼を落とし、更にクライメートゲート事件に見られたようなIPCCの堕落の遠因になっているのだ。・・・気候変動は一夜にして起こるものではないので、対応するための時間は十分にある。我々はもっと冷静でなくてはならない。恐怖を煽るようなやり方は間違っている。》』

第5次報告書の第1作業部会報告が発表されたあと、ベルリンで『気候問題とその影響』と題するパネル討論会が開かれた。討論に参加した5人の気候学者は気候へのCO2の寄与の程度については意見が分かれたが、2℃目標については全員一致でこれを拒否し、このような形で科学が政治に加わること、そこに科学者たちが取り込まれようとしていることに強い懸念を示した。

2℃目標は今でも生きていて、これを達成するためには今世紀末までに100兆円を超える対策費が必要だろうという。・・・ドイツ発の『2℃』という標語が、ドイツ国内だけでなく、全世界で喧伝されていることに背筋が寒くなる思いがする。繰り返して言う。2℃目標は極め付きの俗説なのだ。」

現在、国際的目標となっており、ホーキング博士が訴え、多くの若者が危機感を持つに至った指標としての数値にしては、思いがけない経緯で採用されている数字ということになる。ちなみに、ここで2℃目標の生みの親とされているポツダム気候影響研究所長のシェルンフーバー氏の名前を、本ブログ「ナガサキアゲハとトランプ大統領(3/5)」(2019.12.13 公開)で紹介した声明(2019年9月発表)の発表者の中に見ることができる。

では、次に自然変動説である。先ず、赤祖父俊一博士の著書①からの紹介。

「・・・筆者はまだ究明されていない自然現象の原因について論じ、尽きない議論に巻き込まれることを避け、多くの専門科学雑誌や報告に発表された(すなわち、厳密な審査を受けた)数々のデータによって、小氷河期が実在したこと、そして現在はそれから回復中(すなわち温暖化)である証拠を示す。・・・筆者は、回復が1800年、それ以前から始まっており、しかも気温の上昇率は当時から現在まであまり変わっていない(直線的)ことを示す。炭酸ガスの放出量が急速に増加し始めたのは、1946年頃であるので、この1800年代からの直線的気温上昇は自然変動であるという確固たる証拠の一つになる。・・・

このように自然変動を同定し、現在進行中の温暖化からそれを差し引くことによって、人間活動による炭酸ガスによる温暖化率を推定した。そして現在の温暖化の6分の5が自然変動によるもの、すなわち炭酸ガスによる温室効果はわずか6分の1であることを証明した。・・・」

以上は著者の赤祖父俊一博士が結論を述べたものであるが、気温上昇が1946年よりもずっと前から始まっていたことを示す証拠として挙げられているものが、以下の図1~図7である。

図1.1880~2000年の期間における地球平均の気温変化(IPCC発表)

図2.(上)北極海の島で採掘された氷床のコアの解析により、酸素同位体(O18)から推定した1725~

1995年までの気温変化。前の図1の直線的変化を1800年前後まで延ばすことができる。

(中)ノルウェーでの気温(寒暖計)。

(下)過去1880~2000年の北極圏における気温変化。

図3.欧米における寒暖計の気温測定値(Jones と Barkley、1992年)。

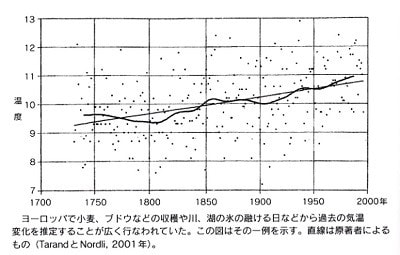

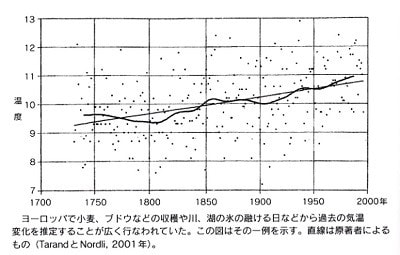

図4.ヨーロッパで小麦、ブドウなどの収穫や川、湖の氷の溶ける日などから過去の気温変化を推定したものの例(Tarand と Nordli、2001年)。

図5.1845~1995年における世界各地の川、湖の凍結日(上)と融解日(下)(Magnuson他、2000年)。

図6.諏訪湖の御神渡りの日の記録。日付の「0」は1月1日(伊藤公紀、ウェブサイト)

図7.北大西洋の海底堆積物質の酸素同位体(O18)から推定した気温(Keigwin 1996年)。

このように気温上昇が自然変動の一部として起きていることが示されたが、自然変動が起きるメカニズムについてはここでは原因は不明として触れられていない。

その点については、7年後に出版された著書②で深井有博士が太陽活動の変化に原因を求めていて、第2章で次のように解説している。

「1612年、ガリレオ・ガリレイは発明されて間もない望遠鏡を太陽に向けて、光る円板上にときどき不規則な形をした黒い点が現れ、ゆっくりと移動しながら消えていくのを見いだした。その後、この黒点の観測は現在まで絶え間なく続けられて、太陽活動に関する400年にわたる記録を提供している。ガリレオ・ガリレイ以来の黒点数の経年変化を図8に示す。黒点数は約11年周期で増減を繰り返すが、それに加えておよそ100年ごとに大きく変動している。1700年ごろと1800年ごろの極小期はマウンダー期、ダルトン期と呼ばれている。

黒点数の増減とともに太陽磁場も約11年周期で強弱を繰り返している。現在は、黒点数の減少とともに太陽磁場も急速に弱くなっている。・・・」

図8.過去1000年間の宇宙線強度と黒点数の相関(スツイヴァーら 1998年)。

「ここで視野を広げて、太陽磁場が宇宙空間でどこまで及んでいるかを見ておくことにしよう。図9にその概略を示す。天の川銀河の星間物質の中を運動している太陽は、その周りを太陽磁場が及ぶ領域(太陽圏)で囲まれている。進行方向(頭の部分)は星間物質の圧力を受けてひしゃげているが、逆方向(尾の部分)には長く伸びている。頭の部分での境界までの距離は太陽-地球間の距離の約120倍である。1977年9月、今から36年前に地球を飛び立ったボイジャー1号は2012年6月に史上初めて太陽圏境界を越えて外に出た。・・・これによって太陽圏境界までの距離が確定されただけでなく、時々刻々と送られてくるデータによって境界面付近の構造が明らかにされつつある。・・・」

図9.太陽の赤道面から見た、太陽圏と銀河宇宙線(②の図2-7(a)を参考に筆者作成)。

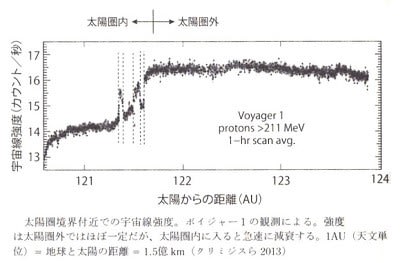

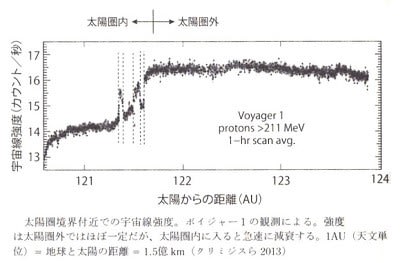

図10.太陽圏境界付近での宇宙線強度。ボイジャー1の観測による(クリミジスら 2013年)

「太陽の黒点付近ではときどき『フレア』と呼ばれる大噴出が起こり、そのとき放出された水素原子核(プロトン)が地球にやってくる。これが太陽宇宙線である。ところが、これとは別に、1000倍も大きなエネルギーをもつプロトンが四方八方から飛び込んでくる。これは大昔から太陽系の属する銀河(銀河系、天の川銀河)で起こった数多くの超新星爆発で放出されて宇宙空間を飛び回っていたプロトンであって、『銀河宇宙線』と呼ばれる。その数は1平方m当たり毎秒2000個にも及ぶ膨大なものなので、地球の気候に重大な影響をもたらす。ここではまず銀河宇宙線の振る舞いを説明しておこう。

大気圏外からやってくる銀河宇宙線は荷電粒子で運動するときに磁場から力を受けるので、まず銀河系内の磁場、次に太陽圏内の磁場、最後に地球の磁場の影響を受けて、曲げられ、散乱されながら地上に到達する。太陽活動が活発なときには太陽圏内の磁場で強く散乱されるために、到達する宇宙線は少なくなる(図10)。こうして宇宙線強度は太陽活動についての情報を担うことになる。(地球の)大気圏内に到達した1次宇宙線は上空で大気中の原子と衝突して、核反応によって炭素やベリリウムの同位体(14C、10Be)を作り、中性子を放出する。

地上で宇宙線強度を測定するには、上空の核反応で生じた中性子を測定すればよい。1964年以降の測定結果を図11(a)に示す。中性子強度は『11年周期』で変動しており、黒点数の極大(図11(b))が中性子強度の極小になっている。これは太陽活動が強まったために地球に到達する宇宙線強度が弱まったことに対応している。・・・」

図11.過去50年間の(a)宇宙線強度(中性子強度)、(b)黒点数と(c)太陽定数(太陽放射強度)の相関。(モルゲンステルンら 2010年)

「・・・気候を考えるときのわれわれの直接の関心事は、黒点数や太陽磁場よりは太陽から受ける光や熱であろう。以前には、この熱量も黒点数と同様、太陽活動に伴って変化すると考えられていたのだが、大気圏外の衛星測定が行われた結果、その変化は極めて小さくて『11年周期』の変化は0.1%に過ぎないことが分かった(図11-(c))。・・・

太陽は電磁波(光と熱)と荷電粒子(宇宙線)という2種類のメッセージをわれわれに送ってくれている。そのうち電磁波の強度はほとんど変わらないが、宇宙線は短期的にも長期的にも大きく変動して、太陽の状態変化を伝えている。IPCCは電磁波の強度のわずかな変化しか考えなかったために、太陽による気候変動への影響は極めて小さいとしてしまった。ところが実は、宇宙線の強度変化が雲量の増減をもたらし、これが気候変化をもたらすことが認識されてきたのだ。・・・」

(繰り返しになるが)「気候の長期変動の原因は(一時期)太陽からの流入エネルギーの変動であるように見えたのだが、太陽圏外で流入エネルギーを測定した衛星観測の結果は、それを否定するものだった(図11(c))・・・こうして、気候変動の外的要因としての太陽活動は次第に軽視され、大方の関心は温室効果気体であるCO2の濃度増加による温暖化へと移っていき、やがてCO2主因説に支配されるようになっていったのである。」

「しかし、太陽活動と気候変動の間のミッシング・リンク(未知のつながり)は、1991年、デンマークのフリース・クリステンセンとラッセンによって見出されていた。彼らは過去100年余りの気温と太陽活動の相関についての新しい発見をした。黒点数が多い時には『11年周期』が短くなることに着目して、その周期の変動と北半球の平均気温との関係を調べたところ、図12に示すように両者の間には高い相関があったのだ。この相関は古い時代まで調べられて、1700年ごろの寒冷期や1000年ごろの温暖期に対しても成り立つことが認められている。・・・」

図12.太陽黒点数の変動周期と気温の経時変化;1860~1980年(クリステッセン、ラッセン 1991年)

「次の発表は1998年に、デンマークの気象学者ヘンリック・スヴェンスマークによってなされた。彼は黒点数ではなく、宇宙線強度の変化に着目したのだ。図13は彼の論文からの引用である。気象衛星で観測された雲量(雲で覆われた地表面積)を低層(3.2km以下)、中層(3.2~6.5km)、高層(6.5km以上)に分けて地上で計測された宇宙線強度の時間変化と比べてみたところ、低層雲との相関が極めて高く、より高い雲については、このような相関は見られなかった。これは飛来する宇宙線が低層雲量を増加させ、それが太陽光を反射するために地表の気温を低下させたものと解釈された。地表を覆う雲の約60%は低層雲なので、その変化は気候変動に対して大きな効果をもたらすことになるのだ。

スヴェンスマークの発見に引き続いて、気温と宇宙線との相関を示すデータがいくつも発表されている。図14はカークビーの総説からの引用である。・・・」

図13.気象衛星観測による低層雲の年平均雲量と地上観測による宇宙線量の比較(スヴェンスマークら 2007年)

図14.過去1200年間の北半球平均気温(a)、銀河宇宙線強度(b)と熱帯アンデス氷河の消長(c)の経時変化(カークビー 2007年)

「宇宙線による気候変動の研究はイスラエルの宇宙物理学者シャヴィヴが参入することで大きく展開した。彼は宇宙線の源である銀河系の構造に目を向けることで、地球の古気候の全体像が理解できることを示唆したのだ(2003)。

太陽系が属している銀河系は薄い円盤状をしているのだが、詳しく見ると、図15に見るように密度の濃いところが渦状腕を形成していて、全体がゆっくり回転している。・・・銀河系全体の回転は太陽系の公転速度よりいくらか遅いので、時間が経つにつれて相対位置が変化し、太陽系は過去に何回も渦状腕を横切ったことになる。渦状腕の中では超新星爆発に遭遇する確率が大きく、平均して宇宙線強度が高くなるので、このときに地球が寒冷化したのではないかとシャヴィヴは考えた。

・・・(詳しく調べた結果)渦状腕を横切る時間間隔は、古気象から知られている10億年前からの寒冷期・温暖期とかなりよく対応していることが分かった。」

図15.天の川銀河の平面図と太陽系のその中での位置(スヴェンスマーク、カルダー 2007年)

長い説明の一部だけの紹介になり、判りにくいと思うが要約すると次のようである。

地球には太陽からの太陽宇宙線(プロトン=水素原子核)が降り注いでいる。ところが、これとは別に、1000倍も大きなエネルギーをもつプロトンが四方八方から飛び込んでくる。超新星爆発で放出されて宇宙空間を飛び回っていた「銀河宇宙線」である。

そして、この銀河宇宙線は、その数が1平方mあたり毎秒2000個にも及ぶもので、地球の気候に重大な影響をもたらしている。

この銀河宇宙線は電荷を帯びているので、銀河系、太陽圏内、そして地球磁場の影響を受けながら宇宙を飛び回っている。地球に到達するこの銀河宇宙線量は、太陽活動が活発な時は太陽圏内の磁場で散乱されるため、少なくなる。こうして宇宙線強度は太陽活動の影響を受けたものとなる。

この宇宙線は地球上の雲の発生に影響している。地球の気候は太陽から受ける光や熱により決まるが、地表に届くこの光や熱の量が雲の発生量による変調を受けるため、太陽の光や熱の量が安定していたとしても、宇宙線量が変化すると、地球の気候が変化することにつながる。これが、地球気温の自然変動のメカニズムとされているのである。

宇宙線が雲を作るミクロなメカニズムについては、さらにエアロゾルの存在などを考慮する必要があるが、これらについての引用はここでは割愛する。

こうして、地球の温度が宇宙全体の運動の中で決定されるというメカニズムが提案された。これにより古気候を含む気温変化が説明でき、IPCCの主張する温暖化気体を主とする説では十分説明できなかった氷河期発生のメカニズムも説明されている。

***********************

アメリカのトランプ大統領が、地球温暖化対策の国際的枠組みである「パリ協定」からの離脱を通告したその理由や背景が知りたくて、地球温暖化について調べてきたが、そのあらましが見えてきたように思う。今回見てきた内容は、純粋に科学的な側面であったが、この他にも化石燃料の資源枯渇問題や、二酸化炭素排出権取引、さらには地球人口そのものなど政治的な問題などが複雑に絡んでいる。

3年前にトランプ大統領が、パリ条約からの離脱を表明したとき、わが国の副総理はアメリカのことを「その程度の国」と呼んだと報じられたが、こうして見てくるとそうとも言えない。トランプ大統領は異論を含め多くの情報の存在を踏まえて、温暖化論議が極めて複雑で、一筋縄ではいかないことを承知していたのではないかと思えてくるのである。

科学的側面についてみると、20年ほど前の温暖化論議は、いわば(武谷)三段階論でいうところの、現象論、すなわち天動説の段階ではなかったか。宇宙構造に関する人類の認識が、天動説から地動説に進み、最終的には惑星の動きも含めて、宇宙全体のより正確な認識に至ったように、地球温暖化のメカニズムの理解も、今もなお発展過程にあるのではないか。

中世の人びとにとって、地球が静止していて天体が動いている、地球は宇宙の中心に位置しているというのは、目の前の出来事を観察した結果としては、ごく自然なことであった。ガリレオが望遠鏡で太陽、惑星、月などを観察し、これらが自転していることを知って、地球もまた他の星と同じように宇宙の中で運動していると考えることが、より自然であると主張しても、一般人にはなかなか地球が自転しているということを実感として信じることができなかったのは想像に難くない。

地球が自転していることを、判りやすく実証する実験が行われたが、それがフーコーの振り子であった。自転運動する物体上で、長い弦をもつ周期の長い振り子を長時間振動させると、次第に振動面が変化することが観察できるというもので、1851年、フランスのレオン・フーコーが考案し、パリのパンテオンで公開実験が行われた。この実験により、はじめて、当時の人びとは地球が自転していることを実感したのであった。

二酸化炭素主因説が広く信じられている現在、この論争がどのように展開するか、どのように決着するかは素人の安易な予断を許さない。ただ、今年トランプ大統領は再選のための選挙を迎えており、パリ協定からの離脱を含めて地球温暖化への取り組みが選挙の争点のひとつになるとの報道もある。選挙戦の中で、科学的事実を含めた議論がおこなわれ、それを通じてより本質に迫る地球気候についての理解が進み、広く認識されることを期待したいものである。

温暖化における「フーコーの振り子」が見いだされ、現在不安にさいなまれている多くの若者たちに希望が見いだせる将来を、大人たちが提示できるようになってほしいものと切実に思う。

大阪大学理学部に設置されているフーコーの振り子(2019.11.13 撮影)

大規模な森林火災は、オーストラリアに生息する貴重な野生動物にも深刻な影響をもたらしていて、2020年1月8日に発表されたシドニー大学のクリス・ディックマン教授の試算によれば、既に哺乳類、鳥類、爬虫類など10億以上の生命が失われたと推定されている(ウィキペディア 2020.1.19 18:17 より)。

ウィキペディアでも「オーストラリア森林火災 (2019年-2020年)」として、項を新たに追加して上記の通りこの状況を伝えている。

この大規模な森林火災は今回のテーマ、地球温暖化が一要因と言えることに加え、火災に伴う大量の二酸化炭素の放出は悪循環を思わせ、何とも不気味ではある。

さて、そうした中ではあるが、今回は本テーマの最終回として、地球温暖化について二酸化炭素に代わる原因として提起されているものを見ていく。

地球温暖化について、懐疑論や反論を展開している人たちは、何が真の原因だと考えているのか、前回に続いて、著書①、②からの紹介をさせていただく。結論として、これらの著書では、近年の地球温暖化の原因は、自然変動によるものが大半であると主張していて、②ではさらに宇宙空間における銀河宇宙線と太陽活動とが関係した現象であるとしている。

引用した著書は前回と同様であるが、次のとおりである。

著書①「正しく知る地球温暖化」(赤祖父俊一著、2008年 誠文堂新光社発行)

著書②「地球はもう温暖化していない」(深井 有著、2015年 平凡社発行)

その前に、ひとつどうしても確認しておかなければならない問題があるので、先ずこれについて記しておきたいと思う。それは、「ティッピング・ポイント」のことである。ホーキング博士が「後戻りできない転換点」と表現し、グレタさんや各国の気象研究の専門機関がその存在を主張した「ティッピング・ポイント」は、パリ条約では、1.5℃あるいは2℃という数字で表されているが、これは、18世紀半ばから19世紀にかけての産業革命以前の地球の平均気温からの上昇分として定義されている。

2015年12月12日付 国立環境研究所社会環境システム研究センター報告から引用(久保田泉主任研究員作成)

すなわち、人類が放出した化石燃料由来の温暖化ガスの量がある一定の量を超えると、これが地球温暖化を引き起こして、その上昇分が産業革命以前の水準から1.5℃以上高くなると、地球の平均温度は不可逆的な上昇を始めて、最終的には金星のような状態にまで達し、人類どころか生命の存在できない惑星になってしまうというものである。

この「ティッピング・ポイント」がどのような経緯でパリ条約で採りあげられるまでになったのか、1.5℃あるいは2℃という数値はどのようにして導出されたのかについて知りたいと思っていたが、著書②(第1章)に次のように記されているので、まずこれを紹介する。

「この『2℃目標』は一体、誰が言い出したのか。その根拠は何なのか、と疑問に思って調べていたところ、ようやくその出所が分かった。週刊誌『シュピーゲル』電子版(独)の記事(エヴァースら2010)を紹介しよう。

『気温モデルの計算では世界でも数多くないスーパーコンピュータの性能を最大限に使って何ヶ月もフル稼働させなくてはならない。これは難し過ぎて政治家にとっては役に立たない。彼らは単純な目標が欲しいのだ。

その要望に応えようとして、1990年代中ごろ、ドイツの科学者が容易に分かるメッセージを考案した。それが2℃目標なのだ。人類と自然にこれ以上の害を与えないようにするためには、地球の気温は工業化前に比べて2℃より高くしてはならないということだ。これはかなり大胆な見積もりだが、これによって目標は目に見える形になり、驚くべき効果を発揮することになった。

世界政治に対して、科学がこれほど強いインパクトを与えたことはないだろう。今や、すべての国が2℃目標を認識している。2009年の国連コペンハーゲン会議(COP15)に先だってドイツの環境相ロットゲンは《2℃目標を超えてしまったら、地上の生命活動はもはや不可能になるだろう》と述べた。

しかし、これは科学としてはナンセンスなのだ。2℃目標の生みの親、ポツダム気候影響研究所長のシェルンフーバー自身が言っている。《2℃は別に魔法の数字ではない。単なる政治目標だ。地球は温暖化が激しくなってもただちに終末を迎えることはないし、逆に温暖化が激しくなければ安全というわけでもない。現実は、当然のこと、もっと複雑なのだ。》

《わたしは罪を認めるよ》と彼は言う。しかし、2℃目標を言い出したことで彼は科学者としての経歴に傷が付くどころか、逆に首相の主任科学アドバイザーという影響力ある地位に上ることになったのだ。

ことは気候変動に関する諮問会議から始まった。ドイツ政府から気候保全の指針についての諮問を受けた科学者たちは、シェルンフーバーの主導の下で検討した結果、極めて簡単な考え方に到達した。それは《地上にホモ・サピエンスが現れて以来の気候の歴史を見ると、過去13万年の間、気温が産業革命以前の値より2℃以上高くなったことはなかった。気温は人類が進化の過程で経験した範囲に止めておくのが安全だろう。さもないと未踏の地に踏み込むことになる》というものだ。

もっともらしく聞こえるかもしれないが、これはごまかしに過ぎない。人類は氷河期に誕生して、現在より4~8℃も低い低温期や2℃どころではない気温変化と戦って生きのびてきた。その中で(温暖期ではなく)寒冷期こそが最悪の時期だったのだ。

とにかく、こうしていったん2℃という大まかな数字が示されると、これに《意味づけ》を与える論文が次々に現れた。しかし物事はそう簡単ではないことも分かってきた。・・・

これについてシェルンフーバーは言う。《確かに気候影響の予測はそれほど信頼のおけるものではない。だからといって膨大な数の論文を政策決定者の机上に積んでやっても何もなりはしない。われわれはこれらを煮詰めて実行可能なシナリオとして提供してやらなくてはならないのだ。》

このような考え方に対しては批判的な学者も多い。ハンブルグ大学のフォン・ストルヒは言う。《2℃目標は真の科学とはまったく関係ない。気候影響の研究者たちは政治的助言を売り物にし過ぎている。彼らは政治活動をしていて、その成果を見せたがっているのだ。それは、結果として、科学への信頼を落とし、更にクライメートゲート事件に見られたようなIPCCの堕落の遠因になっているのだ。・・・気候変動は一夜にして起こるものではないので、対応するための時間は十分にある。我々はもっと冷静でなくてはならない。恐怖を煽るようなやり方は間違っている。》』

第5次報告書の第1作業部会報告が発表されたあと、ベルリンで『気候問題とその影響』と題するパネル討論会が開かれた。討論に参加した5人の気候学者は気候へのCO2の寄与の程度については意見が分かれたが、2℃目標については全員一致でこれを拒否し、このような形で科学が政治に加わること、そこに科学者たちが取り込まれようとしていることに強い懸念を示した。

2℃目標は今でも生きていて、これを達成するためには今世紀末までに100兆円を超える対策費が必要だろうという。・・・ドイツ発の『2℃』という標語が、ドイツ国内だけでなく、全世界で喧伝されていることに背筋が寒くなる思いがする。繰り返して言う。2℃目標は極め付きの俗説なのだ。」

現在、国際的目標となっており、ホーキング博士が訴え、多くの若者が危機感を持つに至った指標としての数値にしては、思いがけない経緯で採用されている数字ということになる。ちなみに、ここで2℃目標の生みの親とされているポツダム気候影響研究所長のシェルンフーバー氏の名前を、本ブログ「ナガサキアゲハとトランプ大統領(3/5)」(2019.12.13 公開)で紹介した声明(2019年9月発表)の発表者の中に見ることができる。

では、次に自然変動説である。先ず、赤祖父俊一博士の著書①からの紹介。

「・・・筆者はまだ究明されていない自然現象の原因について論じ、尽きない議論に巻き込まれることを避け、多くの専門科学雑誌や報告に発表された(すなわち、厳密な審査を受けた)数々のデータによって、小氷河期が実在したこと、そして現在はそれから回復中(すなわち温暖化)である証拠を示す。・・・筆者は、回復が1800年、それ以前から始まっており、しかも気温の上昇率は当時から現在まであまり変わっていない(直線的)ことを示す。炭酸ガスの放出量が急速に増加し始めたのは、1946年頃であるので、この1800年代からの直線的気温上昇は自然変動であるという確固たる証拠の一つになる。・・・

このように自然変動を同定し、現在進行中の温暖化からそれを差し引くことによって、人間活動による炭酸ガスによる温暖化率を推定した。そして現在の温暖化の6分の5が自然変動によるもの、すなわち炭酸ガスによる温室効果はわずか6分の1であることを証明した。・・・」

以上は著者の赤祖父俊一博士が結論を述べたものであるが、気温上昇が1946年よりもずっと前から始まっていたことを示す証拠として挙げられているものが、以下の図1~図7である。

図1.1880~2000年の期間における地球平均の気温変化(IPCC発表)

図2.(上)北極海の島で採掘された氷床のコアの解析により、酸素同位体(O18)から推定した1725~

1995年までの気温変化。前の図1の直線的変化を1800年前後まで延ばすことができる。

(中)ノルウェーでの気温(寒暖計)。

(下)過去1880~2000年の北極圏における気温変化。

図3.欧米における寒暖計の気温測定値(Jones と Barkley、1992年)。

図4.ヨーロッパで小麦、ブドウなどの収穫や川、湖の氷の溶ける日などから過去の気温変化を推定したものの例(Tarand と Nordli、2001年)。

図5.1845~1995年における世界各地の川、湖の凍結日(上)と融解日(下)(Magnuson他、2000年)。

図6.諏訪湖の御神渡りの日の記録。日付の「0」は1月1日(伊藤公紀、ウェブサイト)

図7.北大西洋の海底堆積物質の酸素同位体(O18)から推定した気温(Keigwin 1996年)。

このように気温上昇が自然変動の一部として起きていることが示されたが、自然変動が起きるメカニズムについてはここでは原因は不明として触れられていない。

その点については、7年後に出版された著書②で深井有博士が太陽活動の変化に原因を求めていて、第2章で次のように解説している。

「1612年、ガリレオ・ガリレイは発明されて間もない望遠鏡を太陽に向けて、光る円板上にときどき不規則な形をした黒い点が現れ、ゆっくりと移動しながら消えていくのを見いだした。その後、この黒点の観測は現在まで絶え間なく続けられて、太陽活動に関する400年にわたる記録を提供している。ガリレオ・ガリレイ以来の黒点数の経年変化を図8に示す。黒点数は約11年周期で増減を繰り返すが、それに加えておよそ100年ごとに大きく変動している。1700年ごろと1800年ごろの極小期はマウンダー期、ダルトン期と呼ばれている。

黒点数の増減とともに太陽磁場も約11年周期で強弱を繰り返している。現在は、黒点数の減少とともに太陽磁場も急速に弱くなっている。・・・」

図8.過去1000年間の宇宙線強度と黒点数の相関(スツイヴァーら 1998年)。

「ここで視野を広げて、太陽磁場が宇宙空間でどこまで及んでいるかを見ておくことにしよう。図9にその概略を示す。天の川銀河の星間物質の中を運動している太陽は、その周りを太陽磁場が及ぶ領域(太陽圏)で囲まれている。進行方向(頭の部分)は星間物質の圧力を受けてひしゃげているが、逆方向(尾の部分)には長く伸びている。頭の部分での境界までの距離は太陽-地球間の距離の約120倍である。1977年9月、今から36年前に地球を飛び立ったボイジャー1号は2012年6月に史上初めて太陽圏境界を越えて外に出た。・・・これによって太陽圏境界までの距離が確定されただけでなく、時々刻々と送られてくるデータによって境界面付近の構造が明らかにされつつある。・・・」

図9.太陽の赤道面から見た、太陽圏と銀河宇宙線(②の図2-7(a)を参考に筆者作成)。

図10.太陽圏境界付近での宇宙線強度。ボイジャー1の観測による(クリミジスら 2013年)

「太陽の黒点付近ではときどき『フレア』と呼ばれる大噴出が起こり、そのとき放出された水素原子核(プロトン)が地球にやってくる。これが太陽宇宙線である。ところが、これとは別に、1000倍も大きなエネルギーをもつプロトンが四方八方から飛び込んでくる。これは大昔から太陽系の属する銀河(銀河系、天の川銀河)で起こった数多くの超新星爆発で放出されて宇宙空間を飛び回っていたプロトンであって、『銀河宇宙線』と呼ばれる。その数は1平方m当たり毎秒2000個にも及ぶ膨大なものなので、地球の気候に重大な影響をもたらす。ここではまず銀河宇宙線の振る舞いを説明しておこう。

大気圏外からやってくる銀河宇宙線は荷電粒子で運動するときに磁場から力を受けるので、まず銀河系内の磁場、次に太陽圏内の磁場、最後に地球の磁場の影響を受けて、曲げられ、散乱されながら地上に到達する。太陽活動が活発なときには太陽圏内の磁場で強く散乱されるために、到達する宇宙線は少なくなる(図10)。こうして宇宙線強度は太陽活動についての情報を担うことになる。(地球の)大気圏内に到達した1次宇宙線は上空で大気中の原子と衝突して、核反応によって炭素やベリリウムの同位体(14C、10Be)を作り、中性子を放出する。

地上で宇宙線強度を測定するには、上空の核反応で生じた中性子を測定すればよい。1964年以降の測定結果を図11(a)に示す。中性子強度は『11年周期』で変動しており、黒点数の極大(図11(b))が中性子強度の極小になっている。これは太陽活動が強まったために地球に到達する宇宙線強度が弱まったことに対応している。・・・」

図11.過去50年間の(a)宇宙線強度(中性子強度)、(b)黒点数と(c)太陽定数(太陽放射強度)の相関。(モルゲンステルンら 2010年)

「・・・気候を考えるときのわれわれの直接の関心事は、黒点数や太陽磁場よりは太陽から受ける光や熱であろう。以前には、この熱量も黒点数と同様、太陽活動に伴って変化すると考えられていたのだが、大気圏外の衛星測定が行われた結果、その変化は極めて小さくて『11年周期』の変化は0.1%に過ぎないことが分かった(図11-(c))。・・・

太陽は電磁波(光と熱)と荷電粒子(宇宙線)という2種類のメッセージをわれわれに送ってくれている。そのうち電磁波の強度はほとんど変わらないが、宇宙線は短期的にも長期的にも大きく変動して、太陽の状態変化を伝えている。IPCCは電磁波の強度のわずかな変化しか考えなかったために、太陽による気候変動への影響は極めて小さいとしてしまった。ところが実は、宇宙線の強度変化が雲量の増減をもたらし、これが気候変化をもたらすことが認識されてきたのだ。・・・」

(繰り返しになるが)「気候の長期変動の原因は(一時期)太陽からの流入エネルギーの変動であるように見えたのだが、太陽圏外で流入エネルギーを測定した衛星観測の結果は、それを否定するものだった(図11(c))・・・こうして、気候変動の外的要因としての太陽活動は次第に軽視され、大方の関心は温室効果気体であるCO2の濃度増加による温暖化へと移っていき、やがてCO2主因説に支配されるようになっていったのである。」

「しかし、太陽活動と気候変動の間のミッシング・リンク(未知のつながり)は、1991年、デンマークのフリース・クリステンセンとラッセンによって見出されていた。彼らは過去100年余りの気温と太陽活動の相関についての新しい発見をした。黒点数が多い時には『11年周期』が短くなることに着目して、その周期の変動と北半球の平均気温との関係を調べたところ、図12に示すように両者の間には高い相関があったのだ。この相関は古い時代まで調べられて、1700年ごろの寒冷期や1000年ごろの温暖期に対しても成り立つことが認められている。・・・」

図12.太陽黒点数の変動周期と気温の経時変化;1860~1980年(クリステッセン、ラッセン 1991年)

「次の発表は1998年に、デンマークの気象学者ヘンリック・スヴェンスマークによってなされた。彼は黒点数ではなく、宇宙線強度の変化に着目したのだ。図13は彼の論文からの引用である。気象衛星で観測された雲量(雲で覆われた地表面積)を低層(3.2km以下)、中層(3.2~6.5km)、高層(6.5km以上)に分けて地上で計測された宇宙線強度の時間変化と比べてみたところ、低層雲との相関が極めて高く、より高い雲については、このような相関は見られなかった。これは飛来する宇宙線が低層雲量を増加させ、それが太陽光を反射するために地表の気温を低下させたものと解釈された。地表を覆う雲の約60%は低層雲なので、その変化は気候変動に対して大きな効果をもたらすことになるのだ。

スヴェンスマークの発見に引き続いて、気温と宇宙線との相関を示すデータがいくつも発表されている。図14はカークビーの総説からの引用である。・・・」

図13.気象衛星観測による低層雲の年平均雲量と地上観測による宇宙線量の比較(スヴェンスマークら 2007年)

図14.過去1200年間の北半球平均気温(a)、銀河宇宙線強度(b)と熱帯アンデス氷河の消長(c)の経時変化(カークビー 2007年)

「宇宙線による気候変動の研究はイスラエルの宇宙物理学者シャヴィヴが参入することで大きく展開した。彼は宇宙線の源である銀河系の構造に目を向けることで、地球の古気候の全体像が理解できることを示唆したのだ(2003)。

太陽系が属している銀河系は薄い円盤状をしているのだが、詳しく見ると、図15に見るように密度の濃いところが渦状腕を形成していて、全体がゆっくり回転している。・・・銀河系全体の回転は太陽系の公転速度よりいくらか遅いので、時間が経つにつれて相対位置が変化し、太陽系は過去に何回も渦状腕を横切ったことになる。渦状腕の中では超新星爆発に遭遇する確率が大きく、平均して宇宙線強度が高くなるので、このときに地球が寒冷化したのではないかとシャヴィヴは考えた。

・・・(詳しく調べた結果)渦状腕を横切る時間間隔は、古気象から知られている10億年前からの寒冷期・温暖期とかなりよく対応していることが分かった。」

図15.天の川銀河の平面図と太陽系のその中での位置(スヴェンスマーク、カルダー 2007年)

長い説明の一部だけの紹介になり、判りにくいと思うが要約すると次のようである。

地球には太陽からの太陽宇宙線(プロトン=水素原子核)が降り注いでいる。ところが、これとは別に、1000倍も大きなエネルギーをもつプロトンが四方八方から飛び込んでくる。超新星爆発で放出されて宇宙空間を飛び回っていた「銀河宇宙線」である。

そして、この銀河宇宙線は、その数が1平方mあたり毎秒2000個にも及ぶもので、地球の気候に重大な影響をもたらしている。

この銀河宇宙線は電荷を帯びているので、銀河系、太陽圏内、そして地球磁場の影響を受けながら宇宙を飛び回っている。地球に到達するこの銀河宇宙線量は、太陽活動が活発な時は太陽圏内の磁場で散乱されるため、少なくなる。こうして宇宙線強度は太陽活動の影響を受けたものとなる。

この宇宙線は地球上の雲の発生に影響している。地球の気候は太陽から受ける光や熱により決まるが、地表に届くこの光や熱の量が雲の発生量による変調を受けるため、太陽の光や熱の量が安定していたとしても、宇宙線量が変化すると、地球の気候が変化することにつながる。これが、地球気温の自然変動のメカニズムとされているのである。

宇宙線が雲を作るミクロなメカニズムについては、さらにエアロゾルの存在などを考慮する必要があるが、これらについての引用はここでは割愛する。

こうして、地球の温度が宇宙全体の運動の中で決定されるというメカニズムが提案された。これにより古気候を含む気温変化が説明でき、IPCCの主張する温暖化気体を主とする説では十分説明できなかった氷河期発生のメカニズムも説明されている。

***********************

アメリカのトランプ大統領が、地球温暖化対策の国際的枠組みである「パリ協定」からの離脱を通告したその理由や背景が知りたくて、地球温暖化について調べてきたが、そのあらましが見えてきたように思う。今回見てきた内容は、純粋に科学的な側面であったが、この他にも化石燃料の資源枯渇問題や、二酸化炭素排出権取引、さらには地球人口そのものなど政治的な問題などが複雑に絡んでいる。

3年前にトランプ大統領が、パリ条約からの離脱を表明したとき、わが国の副総理はアメリカのことを「その程度の国」と呼んだと報じられたが、こうして見てくるとそうとも言えない。トランプ大統領は異論を含め多くの情報の存在を踏まえて、温暖化論議が極めて複雑で、一筋縄ではいかないことを承知していたのではないかと思えてくるのである。

科学的側面についてみると、20年ほど前の温暖化論議は、いわば(武谷)三段階論でいうところの、現象論、すなわち天動説の段階ではなかったか。宇宙構造に関する人類の認識が、天動説から地動説に進み、最終的には惑星の動きも含めて、宇宙全体のより正確な認識に至ったように、地球温暖化のメカニズムの理解も、今もなお発展過程にあるのではないか。

中世の人びとにとって、地球が静止していて天体が動いている、地球は宇宙の中心に位置しているというのは、目の前の出来事を観察した結果としては、ごく自然なことであった。ガリレオが望遠鏡で太陽、惑星、月などを観察し、これらが自転していることを知って、地球もまた他の星と同じように宇宙の中で運動していると考えることが、より自然であると主張しても、一般人にはなかなか地球が自転しているということを実感として信じることができなかったのは想像に難くない。

地球が自転していることを、判りやすく実証する実験が行われたが、それがフーコーの振り子であった。自転運動する物体上で、長い弦をもつ周期の長い振り子を長時間振動させると、次第に振動面が変化することが観察できるというもので、1851年、フランスのレオン・フーコーが考案し、パリのパンテオンで公開実験が行われた。この実験により、はじめて、当時の人びとは地球が自転していることを実感したのであった。

二酸化炭素主因説が広く信じられている現在、この論争がどのように展開するか、どのように決着するかは素人の安易な予断を許さない。ただ、今年トランプ大統領は再選のための選挙を迎えており、パリ協定からの離脱を含めて地球温暖化への取り組みが選挙の争点のひとつになるとの報道もある。選挙戦の中で、科学的事実を含めた議論がおこなわれ、それを通じてより本質に迫る地球気候についての理解が進み、広く認識されることを期待したいものである。

温暖化における「フーコーの振り子」が見いだされ、現在不安にさいなまれている多くの若者たちに希望が見いだせる将来を、大人たちが提示できるようになってほしいものと切実に思う。

大阪大学理学部に設置されているフーコーの振り子(2019.11.13 撮影)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます