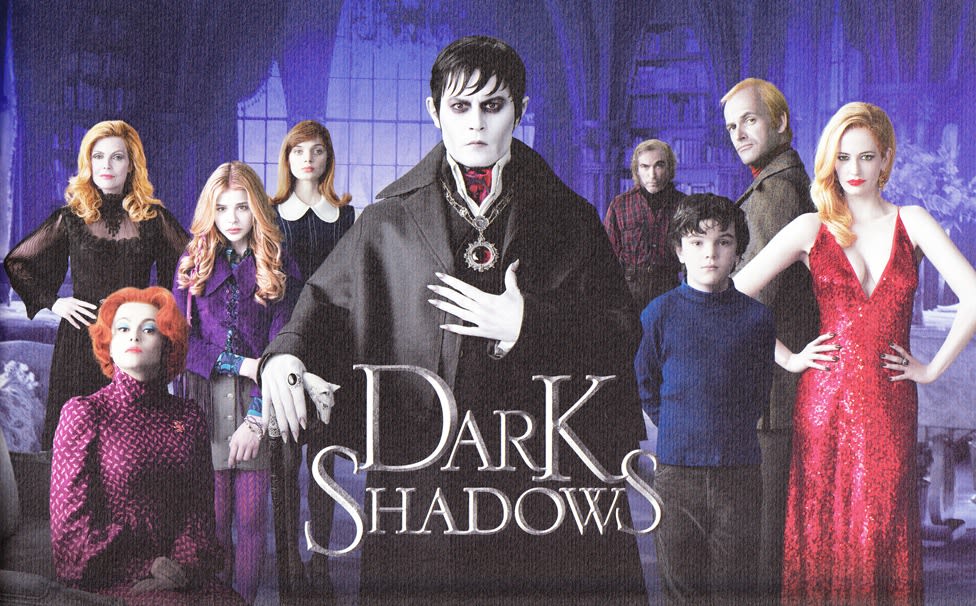

☆予告編の印象からだと、200年前に葬られたヴァンパイアが、現在の没落した一族の下で復活し、過去と現在とのギャップで『テルマエ・ロマエ』風に笑わせつつ、

小さな町(コリンズポート)ながらも栄華を誇っている、敵(かたき)の魔女と対決する話だと思っていた。

そしたら、いかにもティム・バートン風ではあるけれど、原題によみがえったヴァンパイアであるバーナバス・コリンズが、女好きながらも一族復興には真摯な人物として丁寧に、堅実に描かれているので意外だった。

本編冒頭の、常緑樹の森の中を走る列車を俯瞰し続ける映像は、バートンらしくなくて却って良かった。

ヴァンパイア故の、吸血殺人がサラリと流されるのも面白い^^

「トップ・オブ・ザ・ワールド」の流れる中、バーナバスが精力的に一族の会社を再興させるために、コリンズポートを精力的に動き回る様は、

プロローグでの、町の、原初から200年を経た発展を、「シェル石油」の看板一つから連想させるようなうまさもあり、妙に感動した。

◇

何よりも数人の、魅力ある女優陣の活躍には痺れた。

先ずは、お歳を召したが、私の青春時代からずーっといい女のミッシェル・ファイファー!

私の若い頃は、彼女とキム・ベイシンガーが「いい女」の代名詞でした^^

続いて、その名を聞いただけでトキメけるクロエ・グレース・モレッツ!

う~ん、しかし、『キック・アス』の衝撃以上はないな・・・^^;

更に、バートン作品ではひときわ光る「病的な女」、の輝きをちゃんと受け継ぐベラ・ヒースコート!

以下の方がいなければ、彼女の魅力に夢中になれたのだが・・・。

そして、徹底的に美しい魔女役のエヴァ・グリーン!!

彼女は、その思いを遂げるにあたってのやり方は乱暴であるが、その一途な気持ちに、バーナバスは応えてあげてもいいものなのになぁ・・・。

それから、ヘレナ・ボナム=カーターも、ちょいと色っぽいと言うか、エロっぽいシーンがありまして光ります^^

◇

バーナバスがヴァンパイアと知った時の、かつての恋人に生き写しのビクトリアの拒絶の図に、『シザーハンズ』の1シーンを思い出し、

家族の団欒の席への奇矯な人物の登場には、『ビートルジュース』を思い出し、

そして、クライマックスでの、ヴァンパイア・魔女・狼人間・幽霊使い入り乱れという、怪人大集合の図式には、『バットマン・リターンズ』を思い出させられた。

各所で、今までのバートンのフィルモグラフィーを想起させつつ、でも、確実に、「現在」を内包したストーリーを堪能させてくれたと思う。

(2012/05/28)

今週は、「4号機はダモクレスの剣」と称し、福島第一原発4号機が危機的状況にあると、<五島・ノストラダムス・勉>張りの理屈と描写で、国民の恐怖をひたすらに煽っている・・・。

まあ、広告を見ただけなんだけど、私は、おなかいっぱいになり、「必死だなぁ、この人・・・」と思った。

特には、その本編を見る気にもならず、数日が過ぎて、昨日だ。

読売新聞朝刊に、26日の細野原発相の四号機視察に合わせて行われた報道陣への公開の写真が、一面の一部と、28面全面を使って掲載されていた(我が家にはテレビがないので、情報が遅れる^^;)。

小林よしのり言うところの「今にも日本を壊滅させる4号機」に、皆さん、のんびりと見学に行ってますよ^^

ある意味、「放射能コワイコワイ病」の方にとって、事故後の福島第一原発は「ブラックボックス」である。

まさか、容易に視察にいけるとは考えても見ていないのだ。

だから、小林よしのりは、好き勝手に事故現場を妄想断罪できたのだ。

原発相自らが乗り込める状態だとは考えても見なかったのだろう・・・。

◇

・・・事故の傷跡は生々しくも、順調に処理されているようですね。

世の中の全ての「動き」にはリスクがある。

リスクそのものを求めると言う異常者は置いておくが、されど、リスクを恐れていては「何ひとつ」出来ない。

動きましょう!!!

動かしましょう!!!

(2012/05/28)

☆体調が悪いので、短く・・・。

◇

・・・「おやっ?」と思ってしまうような映画作品には、それが「故意」なのか「過失」なのかの問題があろう。

私にとって、昨夜観た『ファミリー・ツリー』にしても、『幸せの教室』にしても、『TIME』『ツーリスト』『ブラック&ホワイト』にしても、その欠点と思われる箇所(物語上の起伏がない。ありきたり。掘り下げがない)は、作り手の「故意」での演出としか思っていない。

それをあたかも、作り手の「過失(愚かさ)」として語る映画ブロガーが多いので、故意と過失の区別をちゃんとつけてくれよ、と私は声を大にして言いたいのだ。

全ての作品が、全盛期のスタローン作品の如く、分かりやすくドラマチックな展開だけとは限らないのだ。

自分の中の「こうあれ!」にこだわらず、色んな演出・盛り上げ方があるのだと認識し、どうぞ、鑑賞に励んでほしいものです。

◇

今回の『メン・イン・ブラック3』だが、シリーズを通して、バリー・ソネンフェルド監督の、コメディ路線の中での人物重視が継続されていて、アクション好きには物足りないだろうが、私としては充分に面白かった。

私は、そこでの「ないものねだり」はしない。

今回は、10年振りのシリーズ最新作なのに、物語は、主人公二人(JとK)の片割れ(K)の過去を探る旅と言う内向きのエピソードであった。

過去の世界では、相棒であり先輩でもあるエージェントKの若い時に出会い、その「若さ」と、現在のKとの「相似」を、観ている者に楽しませると言う内輪の楽しませ方があった。

そこがまさに、バリー・ソネンフェルド監督の「故意」なのだ。

異星人を取り締まる「メン・イン・ブラック」の仕事をバリバリと進めるのではなく、

極悪のエイリアンの過去へのタイムトラベルの結果、相棒の存在を消された主人公が、自分も過去に行き、エイリアンの凶行を阻止しようとする。

その過去への旅も、組織に認知されているわけでなく、やや寂しい旅立ちとなる。

物語を盛り上げるのなら、組織から大義を命じられ過去へ行ったほうがいいのにね。

つまり、物語を考える上での、そもそものベクトルが違うのだな。

それもあり、だ。

向かう過去は1969年・・・。

なかなかの時代のギミックに彩られているはずなのだが、正直、その時代を詳しく知っている訳ではないので、女性の髪形やアンディ・ウォーホルに時代の情緒を感じるだけだった。

ただ、アポロ計画が背景にあり、クライマックスでは、発射直前のロケット発射台を舞台にアクションが繰り広げられ、なかなか面白かった。

また、物語の後半から、未来を幻視できるエイリアンが出てくるのだが、そのサヴァン症候群のような奇矯さが、物語にロマンを含ませてくれたと思う。

エンディングでは、なかなかシビアでありつつ感動的なエピソードを配してくれている。

これにて、後付けでありながら、二人のエージェントの因縁の円環構造が完成する。

・・・ああ、そして、今 思い出した。

二人がロケット発射台に立ち入るのを許さなかった、黒人の大佐が、サヴァンのエイリアンに未来を幻視させられ、立ち入りを許可する。

「どんな未来を見せられて考えを変えたいんだい?」とエージェントJに問われるのだが、

黒人大佐は「お前たちの未来の活躍だよ」と答える。

そのセリフの真意が、今、やっと理解できて、ちょいと感動している^^v

(2012/05/25)

私、今年はジョージ・クルーニーに魅かれっぱなしになっちゃうのかな?

◇

仕事一筋に生きてきた弁護士のマットが、妻のボート事故による脳死状態を前にし、家族について真摯に考えなくてはならなくなる。

目の前には、反抗期の長女、感受性が芽生えた次女、そして、カメハメハ大王の末裔でもあるマットは、相続していた広大なハワイの、浜辺を含む大自然の土地の信託期間終了を目前に、その土地をリゾート開発地として売却すると言う、一族の決断の時を控えてもいた。

そこへ、元気な頃の妻の浮気問題も発覚し、

マットは、尊厳死を与えたい妻なれど、浮気が、誰と・どんな状況で行われたかに嫉妬と妄想で動揺させられるのだった。

ハワイの風景や、BGMとして流れるハワイアン・ミュージックが、常に背景としてあり、死や愛憎の物語なれど、どこかしらのんびりと物語は進む。

浮気の謎解きや、土地売却の勝負が、ささやかな物語を牽引し、「常夏の三枚目ハードボイルド」感もある^^

その中で、やはり、ジョージ・クルーニーの演技が映えるのである。

静かに、こちらの情に訴えてくるのだ。

うまいなぁ。

そして、切れ味のいい顔した長女役(シャイリーン・ウッドリー)には惚れ惚れするし、だが、その彼氏は次元の違う馬鹿で、次女の不思議な学友達も、「常夏」感を裏打ちしてくれる。

画面上に、何かしらの「引っ掛かり」を常に配してくれているので、二時間の上映時間があっという間で、観終え、いい作品だったと素直に思えてしまう。

長女のバカ彼氏だが、こいつのいいところは、「常に彼女のそばにいる」と言うことだろう。

それって、女にとっては、男を選ぶにあたっての重要な要素だと思うのだ。

そのバカ彼氏だが、クライマックスで、マットの妻と浮気した男の妻が登場する際に、驚くような気を使うのだった。

これは、見ているこちらには嬉しい誤算で、また、先だっての、妻の浮気相手を糾弾した後の、何も知らない浮気相手の妻に対しての「くちづけ」も、淡々と流れる物語の中で、強烈なアクセントであった。

また、この浮気相手の奥さん(ジュディー・グリア)が、なんか、メチャ可愛い人だった^^

この、何も知らなかったはずの奥さんが現われ、涙したことによって、マットの、自分の奥さんに対しての悩みと苛立ちが霧消していったのだと思う。

いい歳のとり方をしていますね^^

こういうタイプは、おばあちゃんになっても可愛いタイプでしょう^^

(2012/05/24)

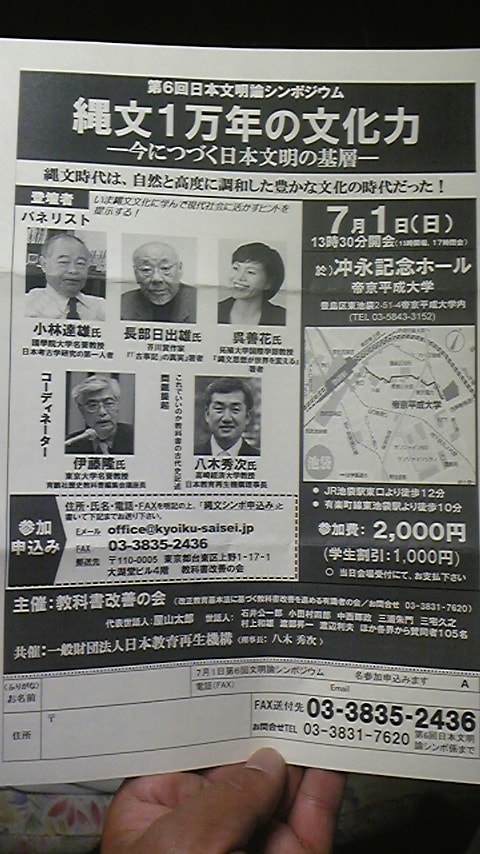

詳しくは、<日本教育再生機構>(クリック!)に問い合わせてくれ!

知的な興奮を得られること享けあい^^

なお、こちらも絶賛発売中!

| 13歳からの道徳教科書 |

| 道徳教育をすすめる有識者の会・編 | |

| 扶桑社 |

こっちは、もはや、一家に一冊ペースですね^^v

| 新しい日本の歴史―こんな教科書で学びたい |

| 伊藤 隆,石井 昌浩,江澤 博水,大津寄 章三,飯嶋 治 | |

| 育鵬社 |

おっと、一家に二冊になるかな^^;

| 新しいみんなの公民―こんな教科書で学びたい |

| 川上 和久 | |

| 扶桑社 |

よろしくお願いします^^

(2012/05/24)

☆ワーナーマイカル系で「シネアーツ」と題し、劇場が都内だけであったり、各地の数館で限定されるのみだった作品群を期間限定で公開してくれている。

◇

今回は、見たかった作品『おとなのけんか(ロマン・ポランスキー監督)』だ。

子供たちのケンカで、片方が歯を折るケガに至り、加害男子側の両親が、被害男子側の両親宅に示談交渉で訪れている。

リベラルを自称する被害側両親の穏やかな対応に、加害側のセレブ夫婦は、自分らの言い分(息子が暴力を振るうに至った経緯、など…)を語りたいのを抑えつつ、思ったよりも和やかな対面の中、双方合意の書類が作成され、面談は終わろうとしていた。

しかし、そこまでも、ささやかに、被害側の母親(ジョディ・フォスター)がチクチクと糾弾的なセリフをあらわにしていたのだが、別れ際に、加害側の二人に訊ねてしまう。

・・・「ザッカリー(加害少年)は、反省しているの?」「今回の件をどう考えているの?」「本人に謝罪させて」「私に処罰をさせて」「イーサンの顔は変形し苦しんでいる」などなど。

ジョディ・フォスターは、被害者100%を信じて疑っていないギスギスした社会意識の強い主婦を神経質にうまく演じている。

私はそもそも、ジョディ・フォスターは苦手で、今回の役もかなり不快だったが、その演技力には感心させられる。

アフリカの民族紛争についての著作もある作家役なのだが、議論がこじれるにつれて、その対象国に感情移入する様子を、人権活動家としてのジェーン・フォンダに例えられ激怒する様は、似て非なる属性にあるジョディ・フォスターにとって痛し痒しだろう。

で、被害側母親の言葉の表現に納得がいかず、「変形なんて言葉を使うべきじゃないだろ?」などと、ついボソリと言い返すのが加害側の父親で、この弁護士の父親を、『イングロリアス・バスターズ』でナチス親衛隊を演じ、物語をさらったクリストフ・ヴァルツが演じている。

薬害訴訟問題を担当していて、息子の起こした傷害の話し合いに際しても、電話が鳴り止まないで、何度も電話に出てしまい、議論を中断させる。

クリストフ・ヴァルツの演技は、私にはまだまだ新鮮で、非常に楽しめた。

その妻を、ケイト・ウィンスレットが常識的に演じていて、私には、四人が丁々発止する展開の中で、この人に一番共感した。

それは、ケイト・ウィンスレットが美しいからだけではない(ジョディに比して、やたらと綺麗に見えた^^)。

途中から、本音をぶちまけ、被害を受けた子供にも暴力を振るわれる理由があることを語ったり、夫のうるさい携帯を花瓶の水の中に沈めたりとやりたい放題だが、それこそ、その気持ちが良く分かるのだ。

この人、かなりの演技派でありつつ、近作では自ら堕胎をする主婦だったり、今作ではゲロを「ボゲ~!」と吐いたりと色々と過酷な演技をするので感心させられる^^;

被害男児の父親はジョン・C・ライリー。

この父親も、割と、小市民的に常識的なんだが、話の中で、息子のハムスターが邪魔なので、外に捨ててきてしまったことを話してしまい、なんら罪悪感を持ってないことからくる、動物の虐待及び子供の権利無視を加害側母親から糾弾され困ってしまうのだった。

この四人、作品中、けして平等に、その善悪が計算されている訳ではない。

ただ、見る者の生活状況によって、感情移入する相手は異なるだろうことはわかる。

そして、議論はこじれにこじれ、数ラウンドに至る・・・。

◇

元は舞台劇だそうで、この四人の延々と続く 議論・口論・愚痴・世間話で上映時間が流れていく。

序盤からかなりの緊張感で面白い!

私はこれを、「スワッピング夫婦ケンカ」と呼びたい。

夫婦VS夫婦のタッグマッチかと思いきや、いつしか、夫婦間の仲間割れも起こり、

子供のケンカの示談は、いつしか、それぞれの夫婦離別へと突き進む勢いだ・・・。

やはり、双方の連れ添いの「あられもない本性」に直面させられる図式と言うのは「スワッピング」としての本義であろうよ・・・。

エピローグのおおらかさも含めて、素晴らしい作品だと思う。

即座に再見したいくらいだ^^v

(2012/05/19)

誰かが、ダイレクトに言わなくてはならなかった。

でも、言われても、キョトンとしているだけで、今後も、同じよう愚行・愚言を繰り返し続けるんだろうけどさ・・・。

こんな男を、一国の総理にしていたんだから驚きだ。

まあ、覚せい剤でろれつの回らない田代まさしがニュースキャスターだった時もあったしね^^;

《【産経抄】5月17日(2012/05/17)》

<「恥を知れ」を校訓としている学校がある。東京都千代田区に本部を置く大妻女子大学である。女性だけではない。男性にこそ必要な言葉だ。自民党の野中広務元官房長官はそう考えているに違いない。

▼「男は恥を知るものだ。のうのうと沖縄に来て、県民に泥をかけるのか」。沖縄復帰40周年の記念式典会場で、鳩山由紀夫元首相を見かけて、苦言を呈したという。きのうの読売新聞が報じていた。

▼野中氏の怒りは理解できる。自民党政権下で進められてきた、米軍普天間飛行場の移設のための話し合いを台無しにしたのが、鳩山氏だ。衆院選前の沖縄で訴えた、「最低でも県外(移設)」の公約は、今から振り返れば詐欺に等しい。

▼案の定、政権奪取後その舌の根の乾かぬうちに自らの主張を撤回して、移設先を名護市辺野古地区とする日米合意を結んでいる。その後も、日米同盟を維持しながら、地元の負担を少しでも軽くしようと奔走する人たちを、愚弄するような発言を続けてきた。

▼今回も鳩山氏は「のうのう」と沖縄を訪れただけではない。「『最低でも県外』という気持ちを果たさなければ、沖縄の皆さんの気持ちを十分理解したと言えない」。宜野湾市での講演で、首相時代の決定を再び覆してしまった。外務省の中止要請を振り切って、イランを訪問し、まんまと利用されて帰ってきてから、まだ1カ月ちょっとしかたっていない。

▼大妻女子大学の創立者、大妻コタカによれば、「恥を知れ」とは、自分の良心に自ら鞭(むち)打つ、自己反省の糧となる言葉だという。鳩山氏も、自分に向かって言ってみたらいかがだろう。どんな苦言も、この人には蛙(かえる)の面になんとかだと、わかってはいるのだが。>

・・・この人、政界の引退を口にもしていたんだけど、いつの間にやら、それもなかったことになってる。

「スキゾフレニア」の極みのような人間である。

さて、野中広務氏だが、この人も問題あれど、顔のパーツ・キーワードの似ている輿石東に比べると、それでも格段に、上品な顔であることが分かる。

「そんな印象の違いかよ」と思われるかもしれないが、その違いこそが、自民党と民主党の違いを象徴しているんだよね。

(2012/05/18)

司馬遼太郎の数冊を私は貰う。

で、今、風呂に入りながら、『この国のかたち(五)』を読んでいた。

| この国のかたち〈5〉 (文春文庫) |

| 司馬 遼太郎 | |

| 文藝春秋 |

どうも、「この国」と言う表現が多用されていて、なんか、「自分の国を自分の国として見ていない外人めかした日本人が、自国をややシニカルに見つめ書いている」てな雰囲気が感じられ、腹が立ちつつ、読み進めた。

そう言えば、筑紫哲也も、何かと言うと「この国」「この国」と連発していたなぁ・・・。

しかも、司馬遼太郎は、けして文章は上手くない・・・。

で、話を戻すが、以下のような文章を読んで、思い出したことがあった。

《・・・古代にも釣りがあったが、この列島に住む人達が得意としたのは、『魏志倭人伝』にもあるように「沈没して魚介」を獲る漁法であった。・・・》

以前、働いていた会社には、山口県は漁港出身の男がいて、休憩時間など、海に潜って海底の魚貝を獲っていた話などを嬉々として話してくれて、その話が妙に面白く、私の脳裏には、海底から海面を見上げると、海面がキラキラしていたなどと言う状景が浮かび、妙に感動させられたものである^^

で、彼は、ある日、海面まで潜った時に、大きなあわびを見つけて、大喜びしたそうだ。

手にして海面まで上がり、お兄さんに見せると、「これを見ろ!」と、そのあわびを示しつつ怒られるのだった。

あわびの殻の部分には、人為的なキズが付けられていて、それは、つまり、誰かの「これは俺が先に見つけて、今は、もっと大きく育つまで寝かしているものだ!」を意味していたそうだ。

彼は、しぶしぶ、その大きなあわびを、元のところ(海底)に置いてきた・・・。

私は、この話を聞き、「朝日新聞珊瑚記事捏造事件」を思い出すのだった。

《・・・朝日新聞東京本社版の1989年(平成元年)4月20日付夕刊の連載企画「写'89『地球は何色?』」[1]に、高さ4m、周囲20mという世界最大級のアザミサンゴとしてギネスブックにも掲載されたことがある珊瑚が傷つけられた6段抜きの大きなカラー写真が掲載された。この記事では「沖縄県西表島のアザミサンゴに落書きがあることを発見した、として以下のような新聞記事を掲載した。

“ 「サンゴ汚したK・Yってだれだ」

これは一体なんのつもりだろう。(中略)「K・Y」のイニシャルを見つけたとき、しばし言葉を失った。

(中略)日本人は、落書きにかけては今や世界に冠たる民族かもしれない。だけどこれは、将来の人たちが見たら、

八〇年代日本人の記念碑になるに違いない。精神の貧しさの、すさんだ心の……。 にしても「K・Y」ってだれだ。 ”

しかし地元の沖縄県竹富町ダイビング組合が「サンゴにこれまで傷は全くなかった、サンゴに書かれた落書きは、取材者によるものではないか」との抗議が寄せられた。・・・》

海底というのは、そこに至る「道」を考えると、限定事項があり、本格ミステリにおける「密室」が成立し得る。

故に、「K.Y」の文字が朝日記者によって為されたものだと確定された。

私が驚くのは、この「K.Y」の文字が、5年ほど前に流行った言葉「KY(空気読めない・読めてない)」を先取りしていることだ。

この偶然は、あまりにも面白い。

それと、私は、この「朝日新聞珊瑚記事捏造事件」ってのは、日本の犯罪史上の、低劣なるもののエポックに思えてしょうがない。

一つ目に、状況の提供者の善意につけ込む。

二つ目に、仕掛けた側のリスクが少ない。

三つ目に、無の状況から、騒ぎ立てて問題をこしらえる。

四つ目に、日本人の道徳観点では、歴史上、滅多にあり得ない犯罪。

類似事件として「旧石器捏造事件」があり、これにて「朝日新聞珊瑚記事捏造事件」が上塗りされて、ズバリ、この事件の流れが、「野菜泥棒」や「オレオレ詐欺」と言う、それまでの日本国の常識ではあり得ない、犯罪の美学さえ無き、無感情の人間の行なう「何でもあり状況」へと変貌して行ったのだと考えている。

(2012/05/15)

さて、見てみると、これがかなり面白い。

珍しい68分の短い作品で、それが、ダレ場なしの切れ味の良い作品として効果を発していた。

登場人物たちのすっとぼけた味わいは、短い尺であることからも、<アキ・カウリスマキ>の諸作と似ており、それが魅力でもあった。

更に、この作者の物語は、一見無関係と思われる小さな断片の集積が、いつの間にやら、一つの大きな事実を浮かび上がらせると言った、

格子状と言うか、クモの巣のような構造を持っているようで、

今回は、中篇ながらも(中篇だからこそ)、その構造が、クライマックスに向けて解明される心地良さが充分に発揮されていた。

主演の濱田岳は・・・、

◇

・・・すいません、眠いので、寝ます・・・。

明日に続きを書かせて頂きます。

(2012/05/23)

国際的に活躍していた殺し屋が、自分の仕事に疑問を持ち 足を洗うも、元仲間が仕事に失敗し、依頼主に捕らわれる・・・、

その解放と引き換えに、愛する者を得た生活からしばし離れ、再び、過酷な稼業に戻って、さて…、と言う物語。

主人公のジェイソン・ステイサムの格闘アクションはいつもながら切れ味が良く、

ライバルを演じたクライヴ・オーウェンは、最初は何てことない役柄かと思いきや、途中からバランスを欠くキャラ立ちをし始めて、でも、それは嬉しい誤算だ^^

古い仲間の役のロバート・デ・ニーロは、いい感じで枯れていて、おいしい役を演じていた。

オマーンでの、英国特殊部隊の非合法の活動が、物語の前段階としてあり、

また、その私たちのうかがい知れない状況の特殊性が、ちょいと物語に彩りを加えてくれている。

だが、この話のベースは実話であると言うことで、それが、作品の最初に提示されているので、

現実ゆえの、物語的に不合理な展開(例えば、最後のターゲットを殺さない。報酬の放棄など)が、見ているこちらに違和感を感じさせ、

されどジェイソン・ステイサムのアクションは、あまりにも「盛り」が大きくて、

「実話」としては、作品的に、歪な印象が濃くなる。

また、最初は、3人のターゲットの一人が分かっているだけで、一人を始末するなかで、次のターゲットが判明し、次のターゲットを始末するときに、その次のターゲットが判明していくのだが、その「判明」の理由が、昔の「007」的にいい加減で、

ああ、原作ならば、ちゃんと納得できる流れで語られているのだろうなぁと、尺の制限のある映画作品では、こういった短絡が限界なのだろうなぁと、ちょいと思ってしまった。

まあ、ぼちぼち楽しめる良作だとは思うが・・・。

(2012/05/12)

☆面白かった!

例えるならば、これは『イエスマン /“YES”は人生のパスワード』(クリック!)の「より洗練」版てな趣だ。

優秀な店員であったが、学歴のなさでリストラされた主人公ラリー(トム・ハンクス)が、幾つもの職を探しつつ、その一環で、スキルアップを求め受講した大学の公開授業・・・、そこで、多くの新たな出会いを繰り返していく物語。

原題の、主人公の名前である「ラリー・クラウン」は、その「出会い」をメインにしたい流れを意味しているようだが、

実際は、一人の講師マーサ・テイノー(ジュリア・ロバーツ)との交流に収斂されるラブストーリーである。

原題も変だが、多くの、トム・ハンクスを主人公にした大作(お涙頂戴物)とは異なる作品となっていて、邦題のニュアンスともちょっと違う。

トム・ハンクスは監督として、「小粋」ながらも濃密にエピソードを積み上げてくれている。

とにかく、『イエスマン』の如く、色んな面白い人物が出てくる。

「イエスマン」に、「イエスしか言えない」と言う縛りがあるのに対し、こちらは、カタログ的な紹介ではなく、リアルな展開の中で、隣人(ガレージセール屋)・クラスメイト(コミュニケーション下手たち)・サークル(暴走スクーター族)・レストラン・教師陣と面白い人物を配している。

多くの人物が、それぞれ面白いので、それを楽しむだけでも、物語が進んでいき、

それらの人物が、ラリーに及ぼす作用が、例え、50歳代であっても、「新しい世界」に踏み出せるような勇気を、見ている者に与えてくれるだろう。

実際、ラリーが知り合う若くて可愛い黒人学生のファッションセンスによって、ラリーはどんどん格好良くなっていく。

対して、講師マーサ役のジュリア・ロバーツである。

私は、昔から、この人の「ギスギス」した顔と痩せ具合が嫌いであった。

今回も、夫との不和・教育への意欲を減退させている講師の役を、まんまギスギスと演じていた。

すげーブスだった(特に、ラリーのバイクの後ろに座り、ヘルメットを被ったブーたれた表情など)。

しかし、いつしか、ラリーとの交流の中で、とてつもなく美しい輝きを何度も放ち始める。

ラリーのバイク上での、後の、「ゲハゲハ」笑いなど、とても魅力的だ^^

「うは、やっぱ、大スターだな、ジュリア!!! 可愛いよ」

私は、ほとほと感心した。

男と女の恋に対しての意識や、二人の置かれた状況で、表出の感情は違うけれど、

ラリーの働いているレストランに、マーサが訪れたときの、少女のような素直さ・・・、

ラリーの、講義中に、マーサの評価を必要としている子供のような表情・・・、など、

さすがは、現代アメリカを代表する2大スターである。

非常に楽しいひとときを過ごせました^^v

(2012/05/11)

やっぱ、前後編の5時間弱の濃密な愛の物語のパワーには圧倒された。

面白かったっス^^

続きは、お風呂に入ってからです^^

◇

お風呂を出てきましたよ^^

・・・さて、後編の前半は、ヒロイン・七美の恋した男・矢野の動向から語られます。

矢野を演じる生田斗真は、やはり「チョイ悪オヤジ」風で、例えば、休んだ日の講義のノートを届けてくれたクラスメイトに感謝を言うときも、「サンキューゥ!」とオヤジ臭い^^;

また、矢野が、自室で一人、ケーキにロウソクを灯し、もう会えない七美の誕生日を勝手に祝うシーンがあったが、他の人はなんとも思わないようだが、私にゃあドン引きの演出である^^;

この矢野を取り巻く状況における不幸の乱れ打ちが前半の肝である。

その中で、重要な役に配されていたのが矢野の母親役である麻生祐未で、この人の狂いっぷりが物語を大きく牽引するので、「狂っているけど憎めない」と言う微妙な点がある役に、美しい彼女がキャスティングされたのだろうか。

・・・ちょっと待って、眠いから寝ます。

続きは、明日です。

◇

・・・一日過ごしてきました^^

で、仕事の後、彼女に会ったのですが、この映画の話を力説してしまいました。

特に、矢野元晴の、過去を忘れ、だが、過去が忘れられず引きずり・引きずられ、でも、最終的には未来を目指すことになる前向きな物語のエンディングを、悩み多い彼女に言って聞かせました。

矢野は、だけども、過去を懐(いだ)いて生き続ける決心(別離に至った矢野との思い出を背負って生きること)をした高橋七美(吉高由里子)の生き方に、最終的に合流することになったのです。

いや、別に、そこに正否を見出そうとは思っていなくて、でも、興味深い展開だな、と。

昨夜、見終えたときは、勢いに圧倒され、それ程の語るべき感慨が起きなかったのだが、今日、思い出したり、話したりしていたら、かなり話に、計算された技巧が施されていることが分かった。

特に、矢野の遭遇する不幸が、愛する者を誤解したまま失うと言う、幾つかの繰り返しではなく、物語的な「畳み掛け(もちろん、山本との関係も含む)」として、最終的な結論・純粋な愛の成就(テーマ性)を浮き上がらせている点がある。

◇

また、七美を愛しつつ、矢野の親友として、恋の道理は通そうとする竹内(高岡蒼佑)がいて、彼は、実に、理性を保った、常識的な素晴らしい人物像になっている。

が、残念ながら、七美の心を捉えられない。

そして、七美と離れた生活をすることになった矢野の近くには、亜希子(比嘉愛未)がいて、

自分が矢野に魅かれていることは重々分かるも、しかし、彼女は矢野の親友になり、矢野を助けることを選ぶ。

この二人の存在と言うか、清々しさは、「生死と愛憎」が詰め込まれまくっている、この物語の「良心」だ。

特に、亜希子は後編からの登場人物である。

にもかかわらず、色んな箇所で、可愛らしくも毅然として、「正しいと思うこと」を、七美と矢野に示しつつも、気負いなく、日常をこなしている人物の代表でもあり、抜群の存在感だ。

比嘉愛未は難しい役どころを、見事に演じた。

この人だけは、高校生の姿も社会人の姿も、違和感なく美しい。

そして、割り合いと狭い人間関係で展開される物語なのだが、亜希子と竹内が親しくなるのは、当然の帰結であり、

七美と矢野が二人の関係で完結しちゃうのに対し、亜希子と竹内には「未来」が「続く」ことにも感動させられる。

◇

中盤、消息を経った矢野の情報が七美にもたらされ、物語は大きく動き出す。

そこでは、メイン五人(七美・矢野・亜希子・竹内・山本)に、見事な表情の変化の演技が見られ、

私は、アップで映し出される彼らのおとなしめの表情の変化から、情況を鑑み、うならせられた。

◇

ただ、後編から、原作マンガでの七美のトレードマーク(っぽい)の「だんごに結ったヘアスタイル」でなくなり、髪が下ろされたので、吉高由里子の丸いツルンとした顔が、更に起伏がなくなり、肌は白く、つぶらな瞳が「虚ろ」に見え、私には『呪怨』の「白塗り」に見えてきてしまい、

また、矢野を愛し続ける七美の姿が、同じく吉高が演じた『ロボジー』のロボットおたくの少女のストーカー体質とダブり、素直な鑑賞の気分が減じてしまったよ^^;

それから、こちらの「後編」レビューで、最後の短いハッピーエンドは、「七美の<幻想>なのではないか」云々と記されていて、

それを読んだら、私も、何となくそう思えてきて、生きるのが嫌になってきてしまった・・・^^;

原作とは異なる結末だそうだが、原作はどうなっているのだろうか?

私は、ハッピーエンドが好きだ。

ブーは、サリーやマイクと再会して良かったと思っている(『モンスターズ・インク』より)。

・・・ただね、こんな映画を見ると、彼女を大事にしたくなるね^^

(2012/05/07)

☆かなり面白かった。

幼い頃から宇宙を目指していた兄弟・・・、

成長するに従って、兄の大いなる影響を受けてまっすぐ育った弟は、NASAの宇宙計画に参加する宇宙飛行士にまでなっていた。

しかし、兄のほうは、多くの才能に恵まれども、サラリーマンとしてくすぶっていた・・・。

タイトルバックは、これまでの宇宙計画を、画像コラージュで表現したようなポップな画面作り。

そして、物語全体も、夢を誓った少年時代(1)、そして現代(2)を織り交ぜたモンタージュ。

物語の全般も、弟・ヒビトの月への旅立ち(3)と、弟の後押しによるJAXAの宇宙飛行士募集選考試験(4)に挑む兄・ムッタの様子が交互に描かれる。

時間軸や距離感の断絶を、うまく編集することによって、テーマ的な盛り上がりを見せてくれる。

なかなかのご都合主義のステロタイプで物語が進んでいくのだが、緩急をつけつつ、丹念に描写を重ねていくシナリオ・演出で、全く飽きることがない。

ムッタ役の小栗旬、ヒビト役の岡田将生、ともに顔のアップが多く、その表情の演技が情緒を深くしている。

どちらも、現代的な、すっとぼけた兄、天真爛漫な弟の姿なのだが、両者ともに、自分が100%の満足に至っていない哀しさを瞳に宿している。

上にナンバリングしたのだが、各エピソードで、見ているこちらに訴えるテーマを違えているのが良い。

(1)…夢見のノスタルジー

(2)…大人の社会の思い通りにならぬペーソス

(3)…栄光と好奇心の月世界旅行

(4)…勝負の構造・密室風味つけ(「ライアーゲーム」「カイジ」「インシテミル」っぽくもある)

それぞれが、密接に絡んでいるように見えて、(3)と(4)は、正直、レベルとベクトルが著しく異なる。

(3)は宇宙飛行士としての最先端であり、(4)は、宇宙飛行士に成れるかどうかさえ分からない状況だ。

しかし、興味深いと言う「状況」においては、どちらもモンタージュされると、妙な説得力で、見ているこちらの気持ちを引きつける。

だが、今回は、「これからの物語」としての終わりしかしていないはずだ。

ムッタが採用試験に合格し、弟と「宇宙兄弟」として月面に立つ、そのプロローグが語られたに過ぎない。

なのに、エンディングの10分ほどで、二人の「宇宙兄弟」としての成功が描かれてしまう。

おそらく、この物語のテーマは、今作品で全て語られているだろう。

しかし、二人(特に兄)の、宇宙飛行士としての成長・訓練の中で、テーマが繰り返し繰り返されることこそが、物語の深みと言うか、人生の機微っちゅうものであり、

私は、この作品、せめて二部作として完成させるべきだったんじゃないかなとは思うのだ。

しかし、邦画の特撮技術も、洋画に全く遜色なくなってきたね。

ただ、この作品においては良いほうに作用したが、いまいち、スケール感に欠けているよね。

そこは、昔ながらの邦画を、良くも悪くも引きずっているね^^

(2012/05/05)

なかなか面白かったので、満足!

原作はSF冒険ファンタジー物の古典だそうで、多くの映評ブロガーが、「…その古典に影響された後続の作品のほうが先に映像化されたが故に、この作品は新鮮さに欠け、模倣の感慨及び濡れ衣が着せられてしまう」云々・・・、と感想を書いているが、

私は全く、そんな感想は持たなくて、多くの箇所で、計算された「変格」を思い、特にビジュアル面で、非常に新鮮さを感じた。

アレンジの良さもあるのだろうが、後続が真似し得ないオリジナルの孤高もあるのだと思う。

出てくる、四本腕の牙のある異星民族の造詣など、ちょっと奇抜過ぎと思えるのに、こちらに感情移入させるまでに馴染ませる演出がある。

また、その民族の、味方になるってのに野蛮な風習がある(赤ちゃん、可愛くて、可哀想ス…)。

それを主人公が許容しているのが、大人の物語として成立し得る。

作品のマスコットキャラ的な異星のペット・ウーラ^^(メチャ可愛い^^ 売店でオモチャがあったら買ったのに^^)

闘技場で主人公が処刑に遭うなんてのは定番の展開だが、ジョン・カーターが闘わされるモンスターなんだけど、「巨大な白い猿」なんて見たことないでしょ?^^

危機に瀕する国・ヘリウム(このネーミングはなぁ^^;)の文化体系は、ややステロタイプだが、世界を覆う光翼機は情緒がある。

異星の世界を破滅に追い込もうとするソダンガ王国も、ヘリウムと同じく人類型だが、双方、タトゥーの文化が斬新だ。

お姫様も、身体中に入れ墨だ(ちょっとアダルティ過ぎて、私には今一だが、青い瞳は美しい)。

また、ソダンガ王国で暗躍する謎の男らがいるが、彼らの「高次」としての存在感は、なかなかお目にかかれない物語的なオリジナリティが感じられる。

そして、何よりも、主人公ジョン・カーターの異星での冒険を縁取る、地球でのオープニングとエンディングが、ミステリーとして上質かつ、作品のグレードを数段上げる効果を挙げており、

それにより、最後に、「ジョン・カーター」と言うタイトルから、真のタイトルが立ち現われるのだが、とても余韻が大きい^^

(2012/05/03)

第一報を聞いたときから、「もの凄く大胆不敵で、あり得ないほど愚か」だと思ったよ^^;

《テリーも泉谷も、塩谷の女性問題次々暴露(サンスポ 2012/05/02)》

<二股騒動の渦中にある俳優、塩谷瞬(29)が1日、都内での出演舞台の稽古場前で報道陣に応対。楽屋入りの際に、モデルの冨永愛(29)、料理研究家の園山真希絵(34)との二股交際について涙ながらに謝罪した。

塩谷の“二股騒動”が発覚後、うの以外にもさまざまなタレントがコメント。4月29日にはテリー伊藤(62)がテレビ番組で「ろくでもない男で、あいつは『結婚しよう』が口癖」と塩谷を斬り捨てた。同30日には、歌手の泉谷しげる(63)がイベントで、ドラマで共演した塩谷がロケ先の女性を口説き「空港でキスしてやがった」と暴露した。>

・・・この「おバカ」の失敗は、プレイボーイとして、ひたすらに多重の恋愛を楽しんでいれば、道徳的には間違っていても憎めない…、と言うか、「憎むのが野暮」と言う結果になったかも知れないのに、

あろうことか、複数の女性に、「結婚」と言う、法的拘束のある言葉を投げかけたことで、社会的な批判を受けることになってしまった。

しかし…、どんな計算があり、複数の女性と婚約の言葉を交わしたのだろう。

いや、「計算」なんて、ないんだろうけどさ^^;

日本では、同時期には1人の女性としか結婚できないのであるが故に、少なくとも、二人の乗り気の女性に「結婚の約束」を口に出せば、遅かれ早かれ、破滅は目に見えていたろうに・・・。

ラジオを聴いていたら、パーソナリティーの黒田治って人が、「やれるとこまでやってみたかったのでしょう^^;」と言っていて、私は、車の中だったんだけど、大笑いしてしまった。

う~ん、冨永愛なんて、生き馬の目を抜く、世界を舞台にしたファッションモデル業界の第一線で活躍してきた女性である。

私は、「なんて格好いいんだろ」などと、デビュー当時から思っていた。

が、そんな冨長嬢さえも、イケメンには簡単にだまされてしまうんだな。

その事実は、ちょいと寂しいし、悲しい・・・。

(2012/05/02)