培地作成作業を1000ccずつ2回に分けて行いました。

目標は100ccの瓶培地20本です。

2週間後のコンタミがどのくらい出るか、初めての作業なので不安です。

歩留まり半分で、使えるのは10本です。

もっとも今年は果実2本を播くだけなのでそれで十分なのですが。

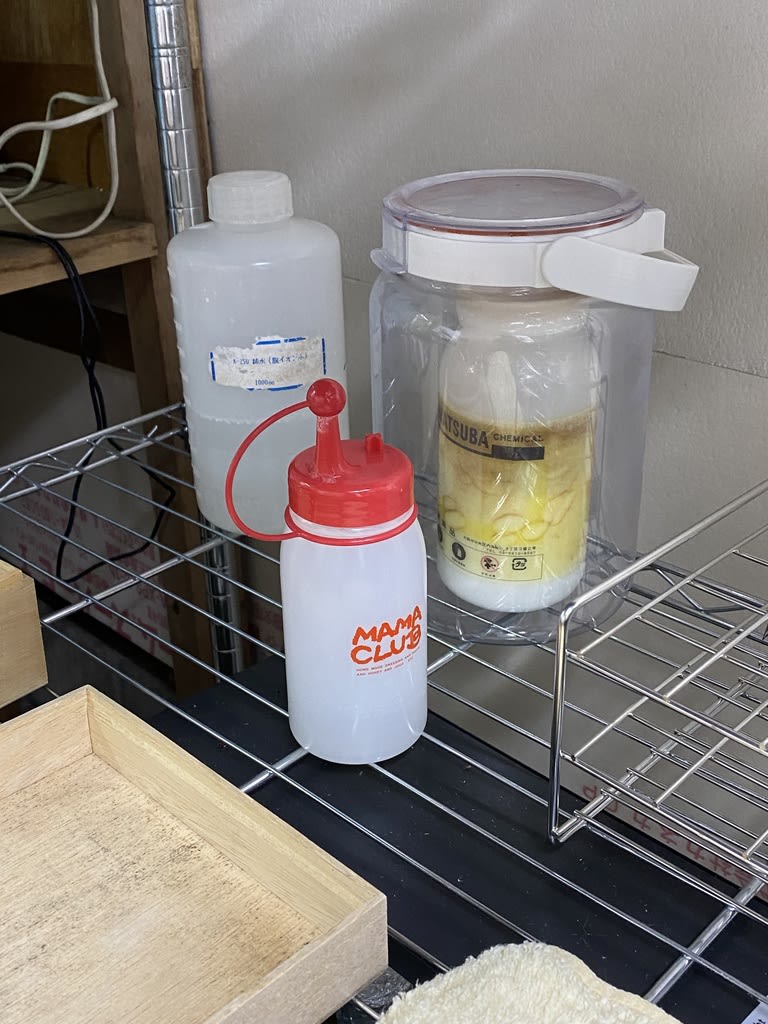

調合済培地(ビニール袋入り;水1000ccに必要なハイポ、ペプトン、トレハ、クラュー、寒天を混合したもの)、活性炭、ビタミン剤 <失敗談1あります>

へラを使って焦げ付かない様によくかき混ぜながら加熱溶解します。

<失敗談2あります。>

次にphを測定し、5.2(種まき培地)に調整します。

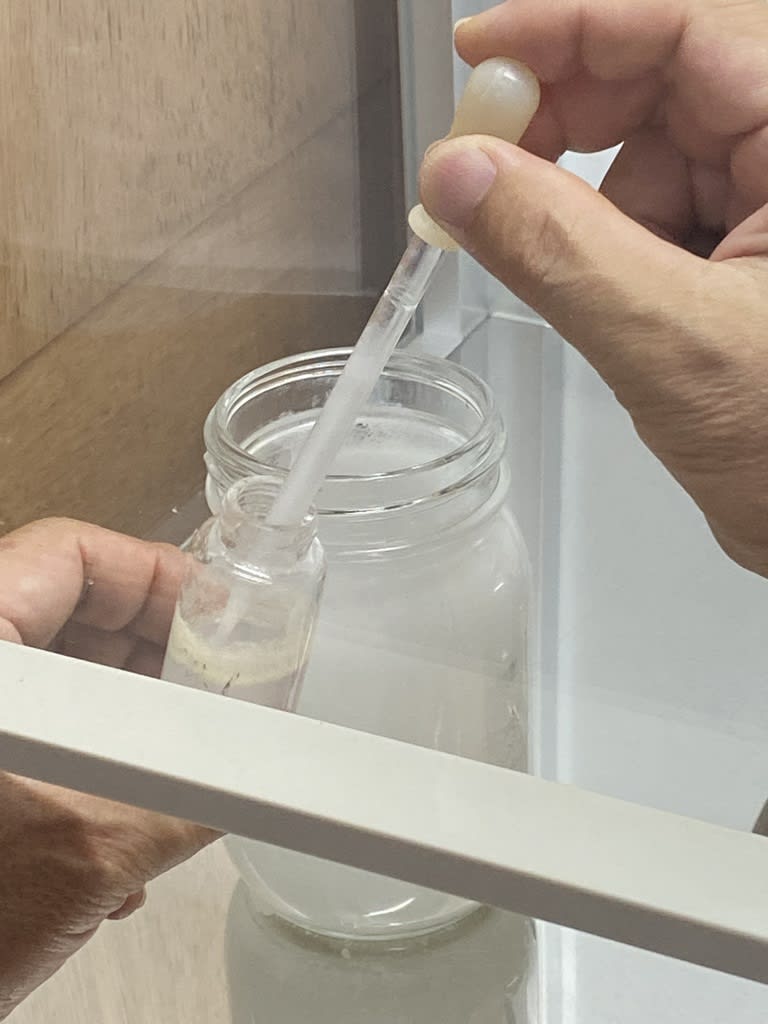

デスボーサルスポイトで塩酸を加えながら、その都度測定(4回)しました。

1回目(右端)は、無調整で測定しました。ph 6.1

2回目(右から2番目)塩酸35%を1滴追加

3回目(右から3番目)塩酸35%を2滴追加

4回目(右から4番目)塩酸35%を3滴追加

少し低くしすぎたかもしれません。<失敗談3あり>

本にはph値を下げる場合は塩酸、上げる場合は苛性ソーダを加えるとの記載がありますが、殆どの場合は調合した培地のph値は5.2より高く、塩酸35%を1、2滴加えればよい。塩酸を入れすぎなければ苛性ソーダは不要とのアドバイスを頂きました。不要な苛性ソーダを準備しなくて済みました。

予め消毒しておいた空瓶に、漏斗を使って瓶の周りに培地が付着しない様に100ccずつ注入します。

この作業も瓶にマジックで100㏄の目盛りを付けて、注ぎやすいようにステンレスのヤカンで行いました。

瓶蓋を緩めにしめて、圧力鍋に4個入れます。

鍋の蓋を閉めて低圧(113℃)で30分間煮沸しました。

一度にマヨネーズ瓶が4本入ります。<失敗談4あり>

この圧力鍋はパール金属(株)のH-5437で5.5L(8合焚き)です。

高圧(118℃)、低圧(113℃)の2段階切り替えができます。

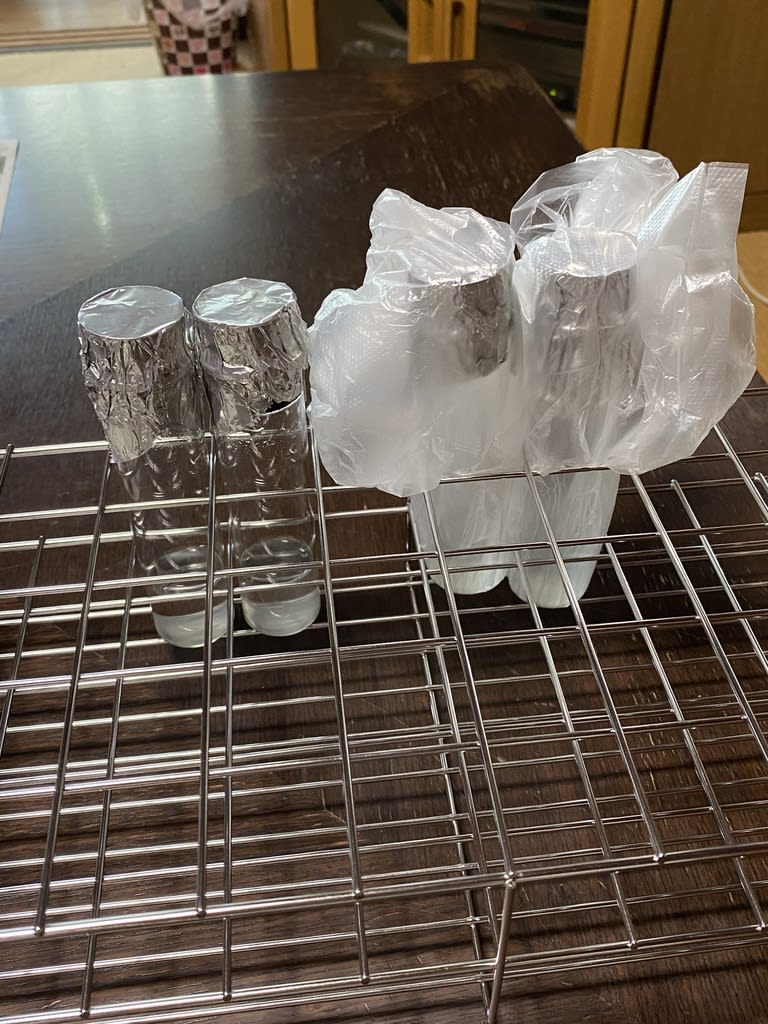

加熱殺菌後、自然冷却を待って培養瓶を取り出します。

少し緩めていた蓋をしっかりと締めます。

今回はキッチンパックに一瓶づつ包みました。

結局20本作るつもりが、失敗続きで9本しか出来ませんでした。

コンタミを心配する以前の問題でした💦

以下、失敗談です。

<失敗談1>

活性炭は粉末が必要です。ネットでオーダーした活性炭は破砕炭でそのまま混入しても溶けないことが直前にわかりました。

なあーんも考えてないんですねえ、わたくし(^^;

<失敗談2>

調合した培地を鍋に掛けて熱を加えて溶解します。本ではホウロウの鍋と書いてありますが、瓶に注ぎ易い様に、ステンレス製のヤカン(容量2リットル)を準備しました。瓶に注ぎ終わったときにヤカンの底面にゲル状の焦げを見つけました。

この程度の焦げが出来ると、エビネは生えないそうです。1回目の瓶10本は全て廃棄しました。

原因は火力が強過ぎたこと、ゴムかシリコンのヘラを使って鍋底を拭くようにかき混ぜなかったこと、ヤカンの底が薄く熱が伝わりやすいので焦げやすかったこと、寒天が焦げやすい粘性のあるものとの認識が欠落していたこと。等

<失敗談3>

ph調整のために準備したph紙の測定レンジが(目盛り)が荒すぎたと思います。未調整でどの程度の数値を示すか等の経験が無かったので5.2付近を計れるBCG ph紙を適当に購入したのが敗因(^^;

次回は4.0-5.6の間を0.2単位で読むことが出来る下の写真のBCG ph紙を用意します。

<失敗談4>

圧力鍋に水を入れ過ぎて、培養瓶が傾いたまま寒天が固まってしまいました。

また、1瓶だけ横に寝て瓶内に水が入りました。

針金で4瓶が固定できる枠を作ろうと思います。

この作業もえびね会のTさん、広島のKさん、愛媛のSさんに電話、メールやライン等で指導を受けながら行いました。みなさん有難うございました。