柳美里か。はじめて読ませてもらった。

2014年初版であるが、2010年全米図書賞翻訳部門受賞、ということで、2021年2月10日には第7刷を数えている。この単行本の帯に、文庫版も含めて43万部突破とあり、広く読まれた小説ということになる。

小説の扉を開くと、冒頭は、行わけの詩のような短文が続く。

「また、あの音が聞こえる。

あの音——。

聞いている。

でも、感じているのか、思っているのか、わからない。

内側にいるのか、外側にいるのかも、わからない。

いつ、いつか、だれ、誰だったのかも、わからない。」(3ページ)

音を聞いているのか、感じているのか分からないという、この人物は、いったい誰だろう。物語の語り手は、どんな人物という設定なのだろう。

「人生は、最初のページをめくったら、次のページがあって。次々めくっていくうちに、やがて最後のページに辿り着く一冊の本のようなものだと思っていたが、人生は、本の中の物語とはまるで違っていた。文字が並び、ページに番号は振ってあっても、筋がない。終わりはあっても、終わらない。」(4ページ)

人生には、筋がない。物語とは違う。なるほど、それはそのとおりだ。

めくるめくような冒険物語や、スリルとサスペンスのミステリーは、まさに小説の中だけの世界だ。これから語るのは、読む人をわくわくさせるような冒険活劇でも、ロマンチックな恋愛小説でもない、つまらない、ふつうの人間の日常でしかない。

しかし、そんなことを語るこの語り手も、実は小説の中の登場人物にほかならない。

柳美里氏が提供するこの小説は、スリルもサスペンスも、わくわくする活劇も、心躍る恋愛も出てこない小説である、という宣言ということになるだろう。リアルな小説である。

「いつも、疲れていた。

疲れていない時はなかった。

人生に追われて生きていた時も、人生から逃れて生きてしまった時も——。

はっきりと生きることなく、ただ生きていた気がする。

でも、終わった。」(4ページ)

語り手は、「終わった」と言う。生きることが終わった、ということだろう。生を終えた人物が語っている物語、ということになる。死んだ者の回想、というかたちをとる小説である。リアルな世界では、死んだものは決して口を開いて語ることがないから、これが虚構であることは間違いない。

しかし、この小説が、ある国のある時代の現実をきちんと描いたリアルな小説であることもまた間違いがない。

描かれているのは、もちろん、この国の、震災後のいまである。この災後は、震災前から続くいま、でもある。

柳美里氏は、「あとがき」に、この小説の成り立ちについて書いている。

「この小説を構想しはじめたのは、十二年前のことです。

二〇〇六年に、ホームレスの方々の間で「山狩り」と呼ばれる、行幸啓直前に行われる「特別清掃」の取材を行いました。」(179ページ)

また、2021年の震災で、

「三月十二日に東京電力福島第一原子力発電所一号機が水素爆発…しました。」(180ページ)

その後、福島県南相馬市の臨時災害放送局「南相馬ひばりエフエム」でパーソナリティを務め、別に、仮設住宅の集会所を訪ねて、お年寄りの話を聞きに通った。

「家を津波で流されたり、「警戒区域」内に家があるために避難生活を余儀なくされている方々との痛苦と、出稼ぎで郷里を離れているうちに帰るべき家を失くしてしまったホームレスの方々の痛苦がわたしのなかで相対し、二者の痛苦を繋げる蝶番のような小説を書きたい——、と思いました。」(180ページ)

ふむ。「二者の痛苦を繋げる蝶番のような小説」、か。

読んでみて、笑えるような、面白いところはひとつもなかった気がする。しかし、こういう地味な小説が多くの読者を得た。それは、どういうことだろうか。

この小説は、私の趣味ではない。私としては、もっとしゃれた小説が趣味に合う。しかし、趣味ではないから読まないほうが良かった、ということではない。

弱きもの貧しきものに焦点を当てた小説を、積極的に読みたいとも思わない。

しかし、「山手線シリーズ」は連作で何冊かあるらしいので、もう少し読んでみたい気もする。

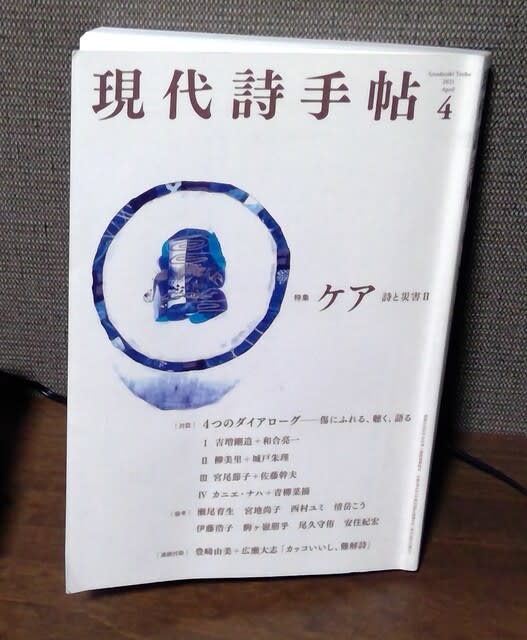

以下の現代詩手帖の紹介の冒頭は、柳美里氏と城戸朱理氏の対談である。臨時災害FMでの、地元の人々との対話のことが語られている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます