福島事故・政府事故調の調書作成に大量の「ゴーストライター」が存在 氏名とともに判明

福島第一原発事故の「政府事故調」において、事故当時の菅直人首相や同原発の吉田昌郎所長などのヒアリングと調書作成に当たっていたメンバーに、事故調への関与が公開されていない「ゴースト執筆者」が約30名存在したことがわかった。これは、同事故調の報告書に、後述の通り福島第一原子力発電所の吉田昌郎福島第一原子力発電所所長の証言の重要部分(同氏が炉心冷却のためのIC・非常用復水器の仕組みを理解していなかった点や、多くの部下が命令違反して発電所から逃亡していた点など)が含まれていないことから、報告書を作成した「政府事故調自体」にも問題点があるのではないかと考え、本誌が内閣府へ情報公開請求した結果判明した。

(黄色のマーキングがほどこされたものが、存在を公表されていなかった政府事故調の「ゴーストライター」。△の付いているものは、政府事故調の報告書やHPだけからは存在が分からないが、別の公表資料と併せて読めばその参加を知ることが出来るもの*)

政府事故調では、民間中心に選任された10人の名簿からなる委員会と8名の事務局チーム専門家、そして2名の技術顧問の名前(合計20人分)が公表されているが、これに加えてほとんど官僚を中心とした33名のスタッフが「専門家チーム」以外の「事務局」としてヒアリングと調書作成を行っていた。この「事務局」を設けること自体は当初から発表されていたものの、その人数が委員を遙かに上回る33人となったことと、(小川新二事務局長をを除けば)その氏名は、政府事故調のホームページに掲載されておらず、また菅内閣、野田内閣、安倍内閣のいずれも、公表してこなかった。**

また、依然として、この名簿自体が「取扱注意」と指定されてセンシティブ情報として政府内で扱われている。(刑事責任を追求される恐れなどのある)聴取をうけたものではなく、行ったものの名前へ「取扱注意」指定をした理由は不明であるが、日本の情報公開法の下では、個人情報であっても公務員の氏名については職務にかかる公務員などの氏名は非開示情報とならないことから、氏名全てが開示された。

では、この33名の黒衣はどのような役割を果たしたか、またその氏名と人数がこれまで伏せられてきたことに問題はなかったか検討したい。

まず、政府HP内の資料によると、実際にヒアリングを行うのは事務局のスタッフが原則であり、彼らが聴取書を作成する。委員が参加したいと申し出たときにはそれを参加させることが出来るが、参加したい委員の数が多い場合には調整する、とあって主導権は完全に事務局である。

また、「ヒアリング結果の取扱い等について」という箇所によれば、「 (1)ヒアリングを行ったことは遅滞なく事務局から委員等に連絡する。 (2)事務局は,ヒアリングの内容については,調査結果を取りまとめて委員会に報告する際に必要な範囲で報告する。 (3)委員等から事務局に,聴取書の閲読の希望があった場合は,原則として,直接手交する方法で写しを交付する(外部流出防止のため,適宜の方法を講じる。)。」などとされる。

以上を見ると実際の聴取とその要約の作業を事務局が行った上で「必要な範囲で報告」とあり、聴取とその後の文書作成作業に裁量・個性の発揮されることが大きいことを考えると実働部隊は事務局で、委員はあくまでも「お客様」の扱いである。

なお、同委員会の委員であった吉岡斉・九州大学副学長が2012年6月に、政府事故調は実質的な主導権を事務局が握っており、官邸には甘くなかったが霞ヶ関に甘いものだったと述べている。(ここでも事務局の人数は40人程度とされており、今回、公表された資料の内容と一致する。)

そもそも、一般に史料や検証文書においては、「だれが書いたか」自体も、その成果の信頼性を判断するための重要な情報である。例えば医薬品の臨床試験データの作成に医薬品メーカーの社員が氏名を秘して参加していればその公平性が損なわれる場合があるし、また政府首脳や、当の執筆者である官僚の上司などの責任問題に発展する余地のある、この福島事故のような場合もそうである。

そして、実際、この福島事故の「政府事故調・報告書には後に明らかになった疑問点も多い。たとえば政府・近藤俊介原子力委員会委員長作成の最悪シナリオとして公表されているものや、朝日新聞報道で判明した、吉田調書の内容において9割の作業員が退避してしまったという部分、吉田氏が非常用復水器(IC)について十分に理解していなかった点などが報告書に反映されていない。

また外部の有識者を募ったのは中立性の確保のためであったはずなのに、政府の下で大臣や上司に人事権を握られている官僚が主体として報告書を作成したら、保身のための遠慮が働いてしまう場合もあったはずである。そのようなメンバーに、そもそも事故の調査報告書を、あたかも中立な第三者が作ったかのような印象の元に作成させることは適切ではない。

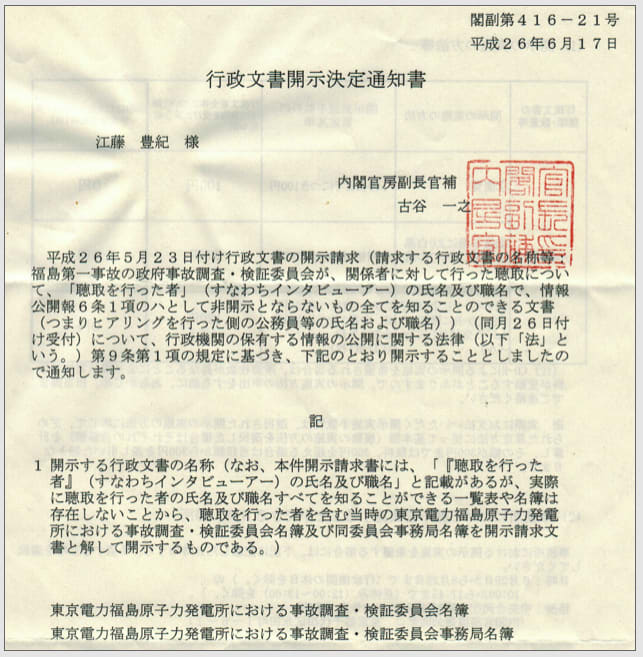

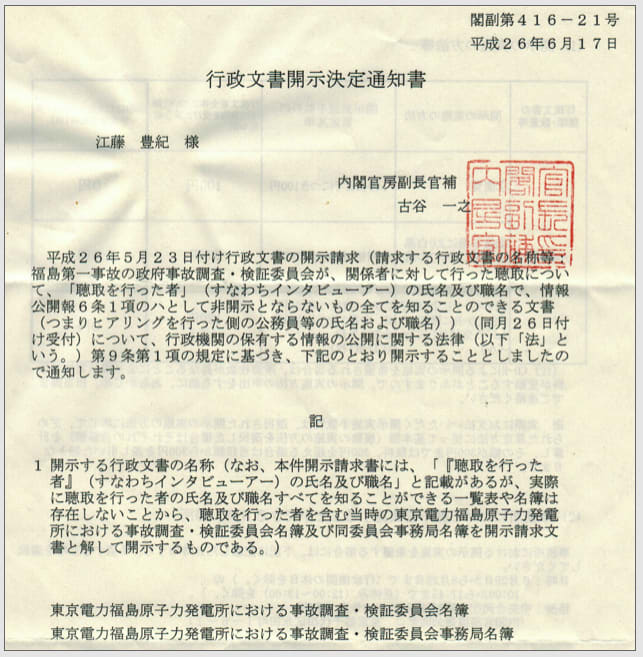

(情報公開請求への開示決定通知書。この通知を受け取るまでは、ヒアリングしたメンバーの外延がどこまでなのかすらも、分からなかった。)

福島事故の当事者の中には福島第一原発の吉田所長など、故人となったものもいるので、そのヒアリングを実行したメンバー自体が今後の検証のための重要な情報源になる。にもかかわらず、その氏名すら明らかにしなかったというのは、「失敗学」を提案する畑村氏が長を務める委員会としては、残念なものがある。また当の作業に当たった事務局のスタッフも、もしも自身の行った仕事が闇から闇へ葬られては、本意ではないだろう。

なお、今回の情報公開請求までに、全く事故調・調書の作成への関与が知られていなかったものが25名おり、所属とともにあげていくと、加瀬徳幸氏(総務省)、及川敦嗣氏(検察庁)、小林由幸氏(不明)、高橋稔氏(文部科学省)、森島健人氏(文部科学省)、寺岡敬氏(外務省)、豊田祟史氏(文部科学省)、横手広樹氏(経済産業省)、久保善哉氏(環境省)、浅井雅司(文部科学省)、田部大輔氏(農林水産省)、外園暖氏(総務省)、松本朗氏(不明)、下岡豊氏(文部科学省)、岡田祐樹氏(不明)、岡昭氏(不明)、永田利生氏(国土交通省)、千葉哲氏(警察庁)、松林聡氏(不明)、飯崎準氏(警察庁)、岡田幸大氏(国土交通省)、神藤正嗣氏(不明)、仁保智紀氏(外務省)、齊藤修啓氏(総務省)であり、事務局の大部分を占める。***

また、7名は、事故調ウェブサイトには記載がないものの、内閣府の担当者として連絡先を公表したりまたは説明会などに出席して「事務局」メンバーであることの資料が別の箇所にあったので、そこから所属を間接的に知ることが出来た。それが、塩澤健一氏(検察庁、法務省)、成田隆史氏(内閣府)、堀誠司氏(警察庁)、加藤経将氏(検察庁)、高島智光氏(検察庁)、奥澤鉱子氏(厚生労働省)、三田浩平氏(国税庁)になる。

そして政府事故調の発表資料から直接に事故調事務局への参加が分かるようになっていた者は、小川真二氏(検察庁)のみであった。

*その後、3名が追加で判明。

**そのため当然、この「ゴーストライター」の氏名・職名などはWikipediaなどの一般的に参照されるサイトにも反映されていない。

***異動により複数の省庁に在籍歴があってもその一部しか拾えていない場合もありうる。