それでは、これから代替措置に適用される関係法令について考えてみます。

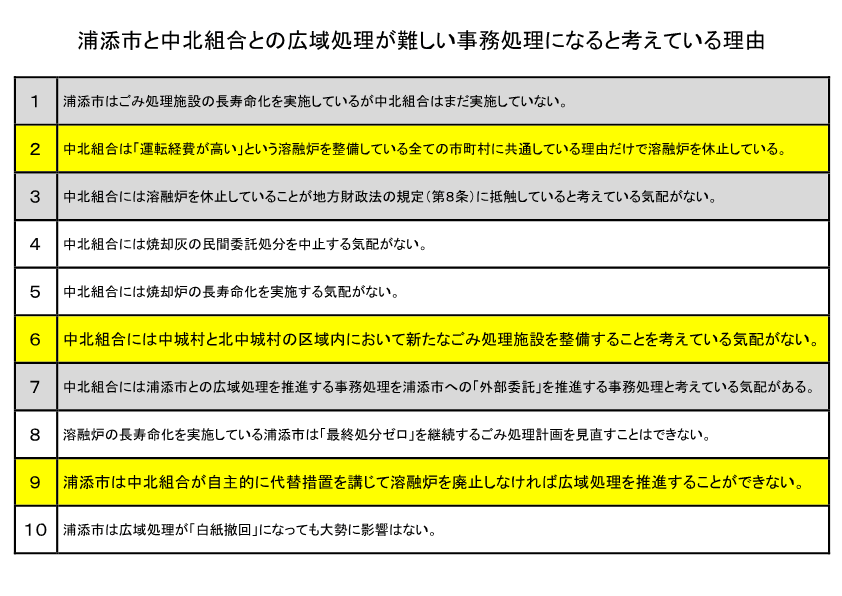

下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

循環資源とは廃棄物や廃棄物の処理に伴って発生する副産物等の全てのものに対する概念ですが、市町村が溶融炉を廃止するための代替措置を講じる場合は、①焼却灰を再生(処理)して、②再生物を市町村が自己利用することになります。

なぜ、焼却灰を再生(処理)するのか?

焼却灰は飛散しやすく水に濡れると流動化する物質なので、そのままでは利用できないからです。

なぜ、再生物を市町村が自己利用するのか?

自己利用しない場合は不要物(廃棄物)になるからです。

なお、①の焼却灰の再生(処理)については、廃棄物処理法の規定が適用されます。しかし、②の再生物を市町村が自己利用する場合は、法制度上、環境基本法の規定(第16条)と循環基本法の規定(第6条第1項及び第2項)が適用されます。

また、循環資源の占有者(市町村)が循環資源を利用(有用物として自己利用)しない場合は、不要物として処分することになるので、その場合は廃棄物処理法の規定が適用されることになります。

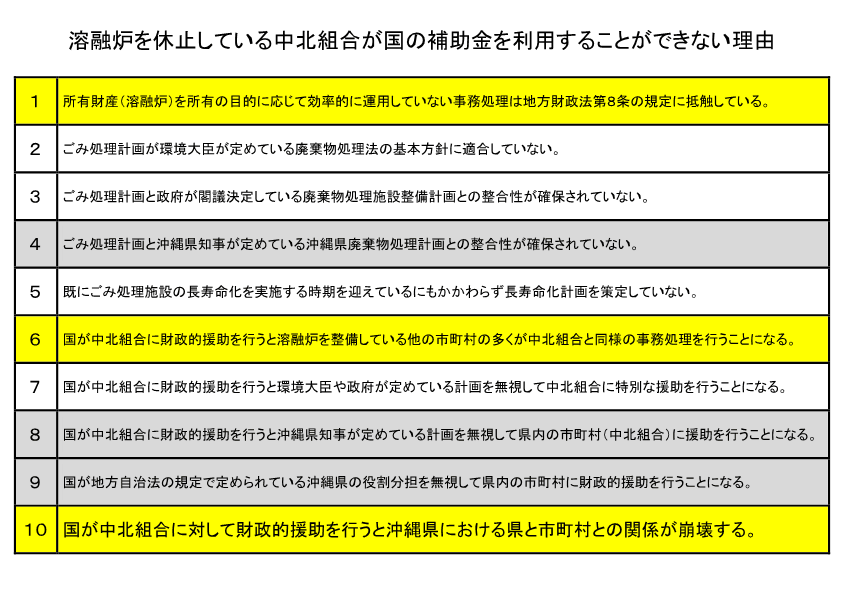

下の画像は代替措置に適用される法令の条文を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

ここで重要なのは、循環基本法の第6条第1項の規定が「循環資源についてはできる限り利用が行われなければならない」という規定になっていることです。

つまり、循環資源の占有者(市町村)には、循環資源を安易に処分しない(処分の量を減らす)責務があるということです。したがって、溶融炉の廃止に当って市町村が代替措置を講じることは法令の規定を遵守している事務処理ということになります。

(注)中北組合は所有している財産(溶融炉)を休止したまま焼却灰の民間委託処分を行っているので、地方財政法第8条の規定だけでなく循環基本法第6条第1項の規定にも抵触していることになります。また、広域組合が中北組合から組合の財産(溶融炉)を引き継いで中北組合と同様の事務処理を行う場合は、広域組合も同じ状況になります。

▼

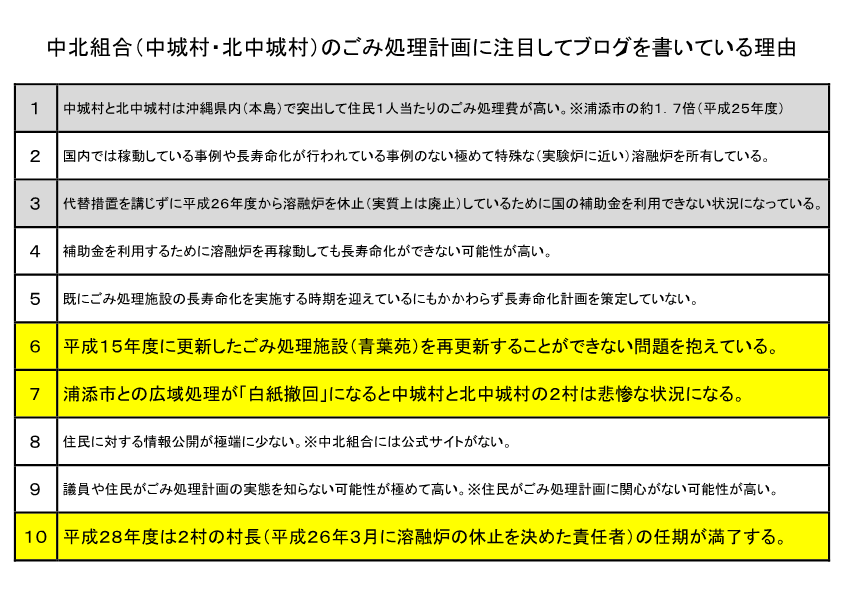

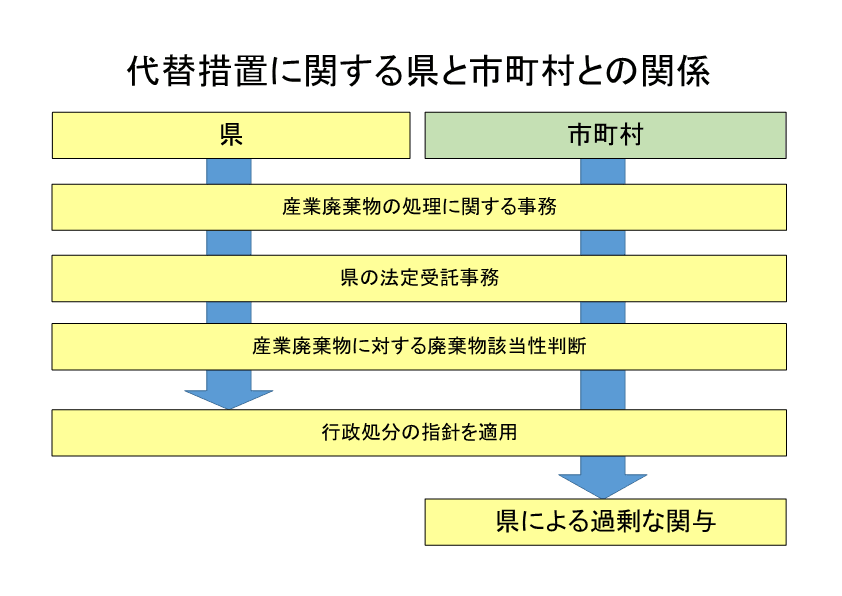

次に下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、市町村(占有者)が循環資源を利用(自己利用)する場合は循環基本法第6条第2項の規定に従って適正な措置を講じていれば、国や県の関与は受けないことになります。

ここで重要なのは、循環基本法第6条第2項の規定において「循環資源の利用と処分に関する規定」が同じ規定になっていることです。

▼

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、循環資源の利用(市町村による自己利用)に当って、市町村が循環基本法第6条第2項の規定に従って適正な措置(環境の保全上の支障を生じさせない措置)を講じた場合だけを想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このブログの管理者は、中北組合(中城村・北中城村)が溶融炉を廃止するために講じる代替措置については、①琉球大学の技術的援助を受けて、②循環資源の処分を行う場合よりも安全な措置を講じるようにすれば、法令に違反しない(国や県の関与を受けない)事務処理を行うことができると考えています。

なお、この代替措置については、中北組合だけでなく、溶融炉を整備している全ての市町村(浦添市を含む)に有効な施策になると考えています。

▼

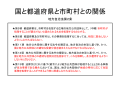

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、廃棄物(不要物)に対する国(環境省)の解釈を整理した資料ですが、国(環境省)は他人に有償で譲渡することができない物=廃棄物とは解釈していません。 あくまでも、占有者にとって不要になった物(不要物)と判断される物=廃棄物と解釈しています。

ただし、法制度上、最終的に判断するのは、①産業廃棄物については都道府県、②一般廃棄物については市町村ということになっています。

つまり、国は、このこと(廃棄物該当性判断)については、地方公共団体の判断に委ねていることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

なお、上の画像の下段にある循環資源を占有者(市町村)が自己利用することについては、国(環境省)は、当然のこととして市町村が市町村の責任において判断することとしています。もちろん、都道府県が判断することはできません。

したがって、溶融炉を廃止したいと考えている市町村は、市町村の自主的な判断により、循環基本法第6条第2項に規定に従って循環資源(焼却灰の再生物)の利用(自己利用)を行う措置を講じるようにすれば、 法令を遵守して溶融炉を廃止するための代替措置を講じることができることになります。

(注)市町村が講じる代替措置(自治事務)に対して国や県が指導的(否定的)に関与する場合は、循環資源を処分する場合よりも、循環資源を利用する場合の方が環境の保全上の支障を生じさせるおそれがあることを立証しなければならないことになります。

(注)市町村が講じる代替措置(循環資源の利用)が廃棄物処理法の規定に従って循環資源を処分する場合よりも環境の保全上の支障を生じさせるおそれが少ない場合は、国や県は指導的(否定的)に関与する根拠を失うことになります。また、循環基本法第6条第1項の規定は国や県の事務処理にも適用される規定なので、指導的(否定的)に関与した場合は国や県が循環基本法の規定に抵触することになります。

広域処理の成功を祈ります。

このブログの管理者は浦添市と中北組合(中城村・北中城村)との広域処理が成功することを祈っています。

しかし、1市2村の職員による事前協議において中北組合が溶融炉を廃止するための代替施設に対する具体的な方法を決めるまでは、協議会を設立することはできないと考えています。

なぜなら、1市2村の首長が協議会を設立しても新施設の整備に当って国の補助金を利用することができない状況になるからです。

それでは、新施設の施設規模や処理方式、経費負担等に関する協議を本格的に行うことはできません。

そこで、今日は、代替措置と関係法令について考えてみます。

まずは、下の画像をご覧下さい。これは地方自治法第2条において国と都道府県と市町村との関係を明示している代表的な規定です。今日は、この規定に従って考えて行くことにします。

原寸大の資料(画像をクリック)

ということで、下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

代替措置は市町村の自治事務に関する施策になりますが、その施策が法令に違反している場合は、地方自治法の規定に基づいて、①国から是正の要求、②県から是正の勧告を受けることになります。

▼

次に、下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

代替措置は市町村の自治事務に関する施策になるので、その施策が法令に適合している場合(法令に違反していない場合)は、国や県から指導的な関与を受けることはありません。

逆に、地方自治法の規定に基づいて、国は特段の配慮を行わなければならないことになっています。ちなみに、特段の配慮とは市町村の自主性を尊重するといった意味になります。

なお、県は市町村の自治事務に関する施策については、その役割分担に従ってできる限り関与しないというのが地方自治法のルールになっています。

▼

次に、下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

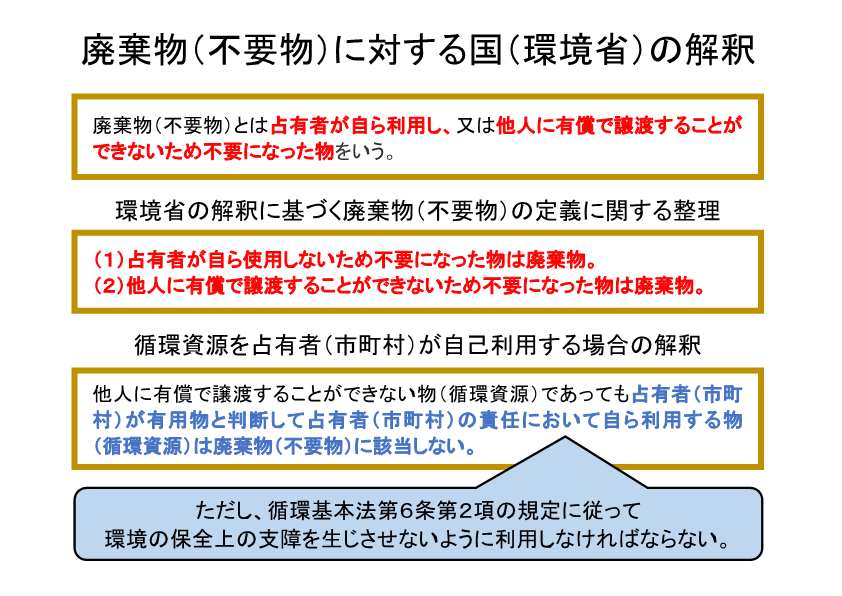

県は市町村の自治事務である代替措置については、できる限り関与しないことになっています。仮に関与することができるとすれば、市町村が講じる代替措置が法令に違反している場合に限られることになります。

もちろん、その場合、県は市町村に対して法令に基づく根拠(違反している法令の規定等)を明示しなければなりません。

上の画像にあるように、県は基本的に産業廃棄物の処理に関する事務を県の法定受託事務として行っています。そして、産業廃棄物に関する廃棄物該当性判断を行っています。

その場合、通常は国(環境省)が作成した「行政処分の指針」を適用して事務処理を行うことになりますが、この「行政処分の指針」を適用して市町村が講じる代替措置に関与することはできません。なぜなら、市町村の自治事務に対する過剰な関与(地方自治法に基づく地方公共団体の役割分担を無視した越権行為)になるからです。

このように、中北組合だけでなく市町村が代替措置を講じて溶融炉を廃止する場合は、関係法令を遵守している限り国や県から指導的な関与を受けることはないことになります。

▼

最後に下の画像をご覧下さい。これが、市町村が講じる代替措置に対して県が「行政処分の指針」を適用した場合の事務処理になります。

仮に、県がこのような関与をした場合は、市町村の自治事務を完全に否定する事務処理になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

実は、このような都道府県による市町村の自治事務に対する過剰な関与は、議員や住民が知らないところでかなりの頻度で行われています。また、国が行っている場合もあります。

したがって、中北組合(中城村・北中城村)が代替措置について国や県の技術的援助を受ける場合は、このことに十分に注意をしていただきたいと考えます。

なお、このブログの管理者は市町村が国や県の技術的援助を100%正しいと信じて自治事務を行うことは、市町村における自殺行為になると考えています。

いずれにしても、代替措置については市町村が自主的に法令を解釈して自主的に取り組まなければ実現しない施策になります。

なぜなら、法制度上、市町村の自治事務に対して国や県が自主的に法令を解釈して技術的援助を行うことはできないからです。

その2に続く