この記事は、浦添市との広域処理を推進するために、2村の村長が職員に命令を行った場合と行わなかった場合(村長が無対応だった場合)を比較しながら書きます。

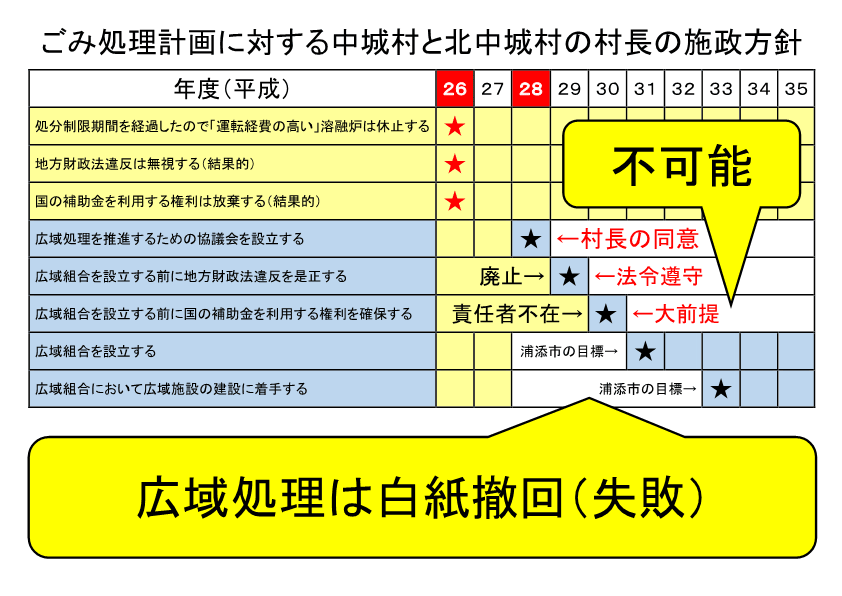

まず、下の画像をご覧下さい。

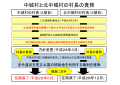

これは、中城村の村長が任期を満了する前に協議会を設立する前提で、2村の村長が職員に命令を行った場合を想定して作成した資料です。

どのような命令か?

言うまでもなく、協議会を設立する前に、①法令違反を是正して、②国の補助金を利用する権利を確保するための施策を決定しておく命令です。

原寸大の資料(画像をクリック)

上の画像にあるように、2村の村長は2年前(平成26年3月)に決定した方針(平成35年度までの10年間は現体制を維持して行く方針)を変更して、浦添市との広域処理を推進するために平成28年度に協議会を設立することを表明した段階で、職員に対して広域処理を推進する命令を行っていることになります。

しかし、2村の職員は2年前に、村長から、①溶融炉を休止して、②焼却灰の民間委託処分を行うように命令を受けているので、その村長が命令を撤回して変更してくれなければ、③法令違反を是正しないまま、そして、④国の補助金を利用する権利を放棄したまま、浦添市との広域処理を推進する事務処理を行うことになってしまいます。

それでは、永遠に広域処理を推進することはできません。

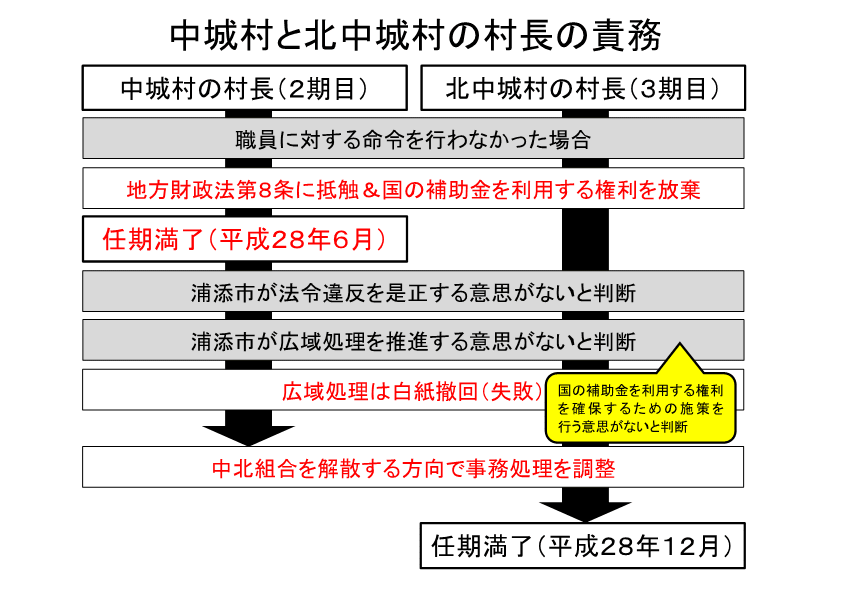

次に、下の画像をご覧下さい。

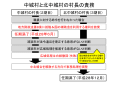

これは、2村の村長が職員に対する2年前の命令に対して撤回も変更も行わないまま職員が事務処理を進めた場合を想定して作成した資料になります。

なお、中城村の村長の場合は、①広域処理を推進する命令を行っただけで、②法令違反を是正しないまま、そして、③国の補助金を利用する権利を放棄したまま4年間の任期を満了することになります。

一方、北中城村の村長の場合は、半年ほど任期が残っていることになりますが、2村のごみ処理を行っている中北組合は中城村と北中城村が設立している一部事務組合なので、中城村の村長と同じように約2年前に行った命令の撤回も変更も行わないまま4年間の任期を満了することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

実際にこのような状況になった場合、果たして浦添市は中城村の村長が任期を満了する前に協議会を設立することを考えるでしょうか?

浦添市に限らず、広域処理のパートナーが法令に違反している状態、そして、ごみ処理計画の調和も確保していない状態で協議会を設立できる訳がありません。

では、浦添市は中城村の村長の任期が満了した後で協議会を設立することを考えるでしょうか?

中城村と北中城村の村長は、平成28年3月に広域処理を推進することを表明してから約3ヶ月間、それまでの職員に対する命令を変更しないまま事務処理を行っていたことになるので、浦添市としては広域処理のパートナーとしては相応しくないと判断するはずです。

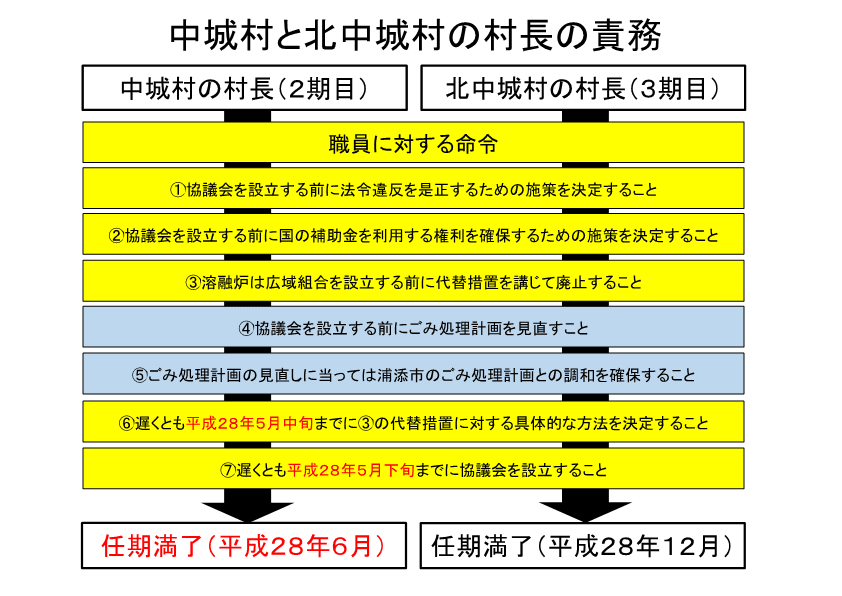

下の画像をご覧下さい。

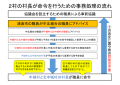

これは、2村の村長が職員に対して広域処理を推進するために必要になる命令を行わなかった場合(平成27年度までの命令を変更しなかった場合)を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

いかがでしょうか?

このブログの管理者は、ほぼ100%、浦添市は2村の村長には、①法令違反を是正する意思や、②国の補助金を利用する権利を確保するための施策を行う意思がない、つまり、③広域処理を推進する意思がないと判断すると考えます。

したがって、その場合は、広域処理は白紙撤回になる(失敗する)と考えています。

なお、中北組合には休止している溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を行い組合のごみ処理施設(青葉苑)を更新するという選択肢はないと思われるので、広域処理が白紙撤回になった場合は、その瞬間から、中城村と北中城村の2村は中北組合を解散して各村において自主財源により新たなごみ処理施設を整備するための事務処理に着手することになると考えています。

下の画像をご覧下さい。

余談になりますが、北中城村の村長は平成27年度の3月定例議会において、村長が推進している多目的アリーナの建設推進に対する住民の信認を得るために4期目に挑戦することを表明しています。そして、同議会において12月の村長選挙は慎重派の「対立候補」との一騎打ちになることが判明しています。

実は、北中城村の村長が推進している多目的アリーナの建設は防衛省の補助金を利用する計画(総事業費約36億円)になっています。そして、北中城村の村長が約2年前に組合の財産として所有したまま休止することを決定した溶融炉は防衛省の補助金を利用して整備しています。

したがって、北中城村の村長が職員に対する命令を行わなかった場合(溶融炉の休止を中止しなかった場合)は、広域処理が白紙撤回になるだけでなく、所有している溶融炉に対する法令違反を是正しないまま、選挙に臨むことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

前にも書きましたが、広域処理が白紙撤回になると、北中城村は村内に新たなごみ処理施設を整備するために、平成29年度から20億円以上の基金(自主財源)の積み立てが必要になります。

果たして、そのような状況の中で、現村長は多目的アリーナの建設を推進するための選挙に勝つことができるでしょうか?

このブログの管理者は、現村長が任期を満了する前に村長が村長の施策(職員に対する命令)によって広域処理を成功させたことが住民に分かる状態で選挙に臨まなければ、かなり厳しい状況になると考えています。

また、選挙に勝った場合であっても、溶融炉を休止したままでは、防衛省の補助金を利用するときの障害になると考えています。

それはともかく、広域処理を推進する意思のある浦添市(市長から命令を受けている職員)は中北組合や2村の職員に対してどのように対応すればよいのか?

平成28年度においては、既に1市2村による事前協議がスタートしているはずです。したがって、浦添市に広域処理を推進する意思があるのであれば、事前協議において2村の意思を確認して、2村の職員が村長から命令を受けていない場合は、命令を受けるように促す(アドバイスを行う)べきだと考えます。

それでも、2村の村長が命令を行わなかった場合は、2村の村長に広域処理を推進する意思がないことがハッキリするので、その時点で事前協議を終了すれば良いと考えます。

浦添市としては、平成28年度において広域処理が白紙撤回になった場合であっても、平成29年度から「単独更新」を前提にして地域計画の策定に着手することができます。しかし、中城村と北中城村の2村は広域処理が白紙撤回になると悲惨な状況になります。

そうであるならば、その前に、浦添市の方からアドバイスを行っても法令に違反する(他の市町村の自治事務に対して過剰に関与する)事務処理にはならないと考えます。

ということで、下の画像をご覧下さい。

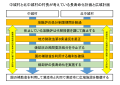

これは、2村の村長が職員に対して命令を行った場合を想定して作成した資料です。

①から⑦の命令のうち、④と⑤については当たり前の命令になります。というよりも、①から③と⑥と⑦の5つの命令を行えば、自動的に行わなければならない事務処理になります。

命令は全部で7つ(実質上は④と⑤を除く5つ)ありますが、①と②の命令を実現するためには③の命令が不可欠になります。そして、⑦の命令を実現するためには⑥の命令が不可欠になります。

したがって、重要な命令は③と⑥の2つの命令ということになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、事前協議において浦添市の職員が中北組合の職員にアドバイスを行い、実際に2村の村長が職員に命令を行う場合を想定して作成した資料です。

上の画像の③と⑥の命令を①と②の命令に変えていますが、浦添市の職員が、2村の村長の命令に従って溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っている中北組合の職員に対してアドバイスを行う(2村の村長が命令の変更を行うことを促す)ことによって、中城村の村長が任期を満了するまでに協議会を設立することができるようになると考えます。

なお、①の命令は市町村の自治事務に関する命令になるので、命令に当って国や県の同意は不要になります。もちろん、代替措置に対する方法の決定に当っても国や県の同意は不要になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

いかがでしょうか?

このブログの管理者は、浦添市の職員が2村の村長に直接アドバイスすることは、2村の自治事務に対して過剰な関与になると考えますが、浦添市の職員が中北組合の職員にアドバイスすることについてはまったく問題はないと考えます。

あとは、中北組合の職員と2村の職員が連携して、早急に村長から①と②の命令を受けるようにすれば、広域処理は必ず成功すると考えています。

広域処理の成功を祈ります。