その2は、浦添市と中北組合の違いについて書きます。

浦添市と中北組合はほぼ同時期に「運転経費の高い」溶融炉を整備していますが、補助金適正化法に関する施策についてはまったく異なる考え方をしています。

浦添市は「運転経費が高い」溶融炉であっても、将来においても国の補助金を利用する権利を確保しておくために、補助金適正化法の規定に基づく溶融炉の処分制限期間を経過しても国の補助金を利用して長寿命化を行い、国の施策に従って10年以上稼動する施策を選択しています。

一方、中北組合は「運転経費が高い」溶融炉を補助金適正化法の処分制限期間を経過するのを待って休止しています。そして、そのために休止してから10年間は国の補助金を利用する権利も放棄しています。しかも、その10年間は溶融炉を組合の財産として所有していることになるので地方財政法第8条の規定に抵触した状態で事務処理を行っていく施策を選択しています。

中北組合が10年後に溶融炉を再稼動する(長寿命化も行う)予定でごみ処理計画を改正したのかどうかは分かりませんが、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことはできない計画になっているので、市町村のごみ処理計画としては、かなり変則的、というか前代未聞の不思議な計画になっています。

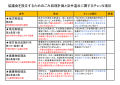

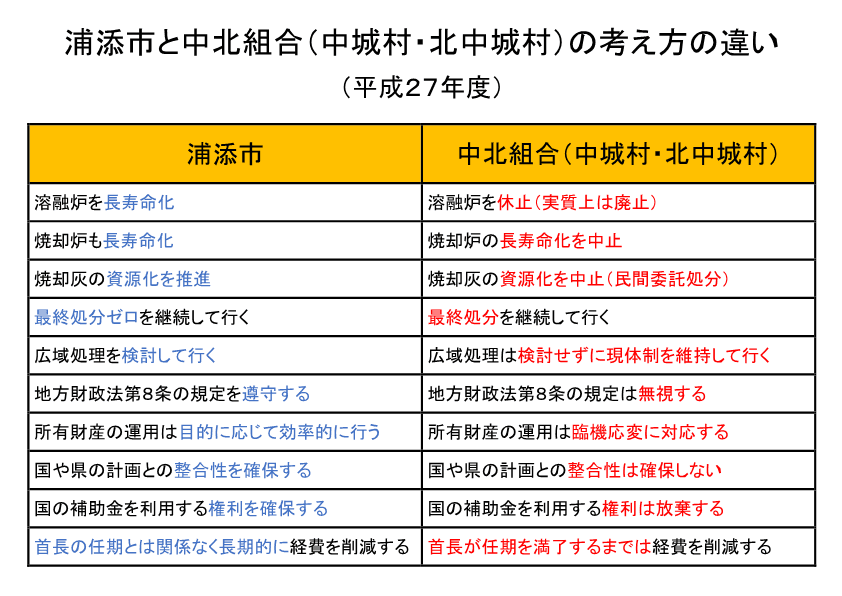

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、溶融炉と焼却灰に対する浦添市と中北組合の考え方の違いを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、浦添市と中北組合の考え方は同じ沖縄県内の自治体とは思えないくらい天と地、水と油のように見事に違っています。

もしかしたら、中北組合は国の補助金を利用するときになったら考え方を変えるという前提で、このような事務処理を行っているのかも知れません。しかし、中北組合がごみ処理計画を改正したときは、既に国のインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定に関する市町村のスケジュール(平成28年度が策定期限)が決定していたので、遅くとも3年後の平成28年度には溶融炉を廃止するか再稼動をして長寿命化をするかを決めなければならない状況になっていました。

そうなると、溶融炉を10年間休止するということは、実際は廃止することを意味しています。ところが、中北組合は溶融炉を組合の所有財産から除外する廃止を選択しないで、地方公共団体の所有財産に適用される地方財政法第8条の規定に抵触する休止を選択しています。

ちなみに、中北組合のこれらの事務処理を時系列で整理すると下の画像のようになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

なぜ、中北組合はこのような法令に違反する事務処理を選択して継続しているのか?

普通に考えれば、休止であればごみ処理計画の改正は行わずに、平成28年度に廃止か再稼動(長寿命化)を決めて、廃止する場合はごみ処理計画を改正する、といった事務処理になります。

また、10年間も溶融炉を休止するということは、その間は国の補助金を利用する権利を放棄することになるので、焼却炉の長寿命化を自主財源で行わなければならないことになります。

この辺りが中北組合のごみ処理計画の謎に満ちたところですが、このブログの管理者には、理解不能です。

それはともかく、下の画像をご覧下さい。

あり得ないことですが、仮に中北組合が処分制限期間を経過すれば溶融炉を廃止しても、ごみ処理施設の整備(焼却炉の長寿命化や更新、新設等)に当って国の補助金を利用することができると考えている、つまり、国の補助金を利用する権利は確保している(放棄していない)と考えているのであれば、ごみ処理計画を改正した意味も分からなくもないのですが、そうなると、下の画像のようなことになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

上の画像のように、仮に中北組合が処分制限期間を経過した時に溶融炉を廃止しても国の補助金を利用してごみ処理施設の整備を行うことができるとすれば、当然のこととして浦添市も同じことができることになります。

したがって、浦添市はわざわざ「運転経費の高い」溶融炉を長寿命化する必要はなかったことになります。

そして、建物に対する補助金の返還の問題は残りますが、平成26年度において中北組合と広域組合を設立して広域施設の整備に着手することができたことになります。

しかし、浦添市はそんなことは考えずに、「運転経費が高い」溶融炉の処分制限期間が経過するのが分かっているにもかかわらず、我慢して長寿命化を行っています。

このことは、「処分制限期間を経過していても廃止すると国の補助金を利用する権利を放棄することになる」ということを十分に理解しているからだと考えます。

一方、中北組合は、どのような秘策があってごみ処理計画を改正してまで溶融炉を休止したのか分かりませんが、おそらく、このブログの管理者だけでなく、浦添市もそのような秘策があることは知らないはずです。

なぜなら、知っていれば浦添市も「運転経費の高い」溶融炉の長寿命化を行わずに休止していたはずだからです。

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、平成27年度において、中北組合がまだ広域処理を「選択肢の1つ」にしていなかったときの浦添市と中北組合の考え方を整理した資料です。つまり、右側の中北組合の考え方は平成26年3月にごみ処理計画を改正したときの考え方と同じ考え方になります。

ちなみに、左側の浦添市の考え方は平成23年3月にごみ処理計画を改正したときの考え方になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

同じ沖縄県民とは言え、このブログの管理者(一民間人)が県内の自治体の自治事務に対する考え方を勝手に忖度(そんたく)してブログに書くのは失礼なことだと思いますが、少なくとも浦添市の考え方については、基本的にごみ処理計画に書いてあることなので失礼には当らないと考えています。もちろん、法令遵守については当たり前のことなので、失礼には当らないと考えています。

一方、中北組合についても、地方財政法第8条に関する考え方の上にある5つの考え方についてはごみ処理計画に書いてあることなので、失礼には当らないと考えています。なお、上から2番目にある焼却炉の長寿命化を中止することについては、長寿命化に当って国の補助金を利用しないという意味になります。したがって、ここは実際には自主財源により老朽化対策を行うという考え方になります。

では、地方財政法第8条に関する考え方とそこから下の考え方についてはどうか?

このブログの管理者は、普通に考えれば、結果的に上の画像にあるような考え方になると判断しています。

なぜなら、中北組合が法令遵守に厳しい自治体であれば、2年間も溶融炉を所有したまま休止しているはずがないからです。また、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行う予定があるのなら、ごみ処理計画を改正することはなかったはずだからです。

したがって、一番下の考え方も含めて、上の資料にある中北組合の考え方については、間違っていないと判断できるので、失礼はないと考えています。

ちなみに、地方自治法の規定(第2条第16項及び第17項)により法令に違反している地方公共団体の事務処理は無効になるので、中北組合が溶融炉を所有したまま休止している事務処理も無効になります。このことは、溶融炉の休止に伴って中北組合が支出している焼却灰の民間委託処分費(中城村と北中城村の負担金)は無効な事務処理に対して支出している予算ということになり、法制度上、中城村と北中城村と中北組合は予算の無駄遣いをしていることになってしまいます。

それはともかく、下の画像は中北組合の考え方に対してまったく失礼のない形で整理した資料になります。

いかがでしょうか?

このように整理すると、上の5つと下の5つの考え方が無茶苦茶になってしまいます。これでは、広域処理のパートナーである浦添市も理解できないと思います。

原寸大の資料(画像をクリック)

いずれにしても、平成28年度は溶融炉の休止を決断した(ごみ処理計画を改正した)責任者である2村の首長の任期が満了する年度です。そして、その2村の首長は、浦添市との広域処理を推進するために平成28年度に協議会を設立することを施政方針として表明しています。

なお、このブログの管理者は、中北組合が平成26年3月にごみ処理計画を改正してから実施しているこれまでの不思議な施策を考えると、もしかしたら下の画像にあるような状態で協議会を設立する可能性もあると考えています。

なぜなら、中城村と北中城村の首長には、①溶融炉を休止していることについては法令(地方財政法第8条の規定)に抵触しているという認識がない、②溶融炉や焼却炉の処分制限期間を経過していれば、溶融炉を休止したまま焼却炉の長寿命化を行わない場合であっても、国の補助金を利用して浦添市と共同で広域施設を整備することができると考えている可能性があるからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

しかし、これでは中北組合の既存施設(所有財産)に対する施策を1市2村の職員や2村の首長ではなく浦添市の市長が単独で決定することになってしまいます。

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、協議会を設立するために浦添市の考え方に合わせて中北組合がごみ処理計画を見直した場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する前提で協議会を設立するためには、法令違反の状態を是正した上で、1市2村のごみ処理計画の調和を確保しておかなければなりません。

特に、2村の首長は平成26年3月に広域処理を検討課題から除外して平成35年度までは現体制を維持して行く計画を策定しているので、見直しは必須になります。そうでなければ、協議会の設立は法令に基づく根拠のない事務処理になってしまいます。

ただし、浦添市との広域処理を前提にした場合は、中城村と北中城村には溶融炉の再稼動と長寿命化という選択肢はありません。

浦添市との広域処理を前提にしなければ、2村の首長の合意と2村の議会の承認があればギリギリ選択肢として残ることになりますが、中北組合の溶融炉は浦添市が機種選定に参加して整備を決めた溶融炉ではないので、その溶融炉を広域組合に無償譲渡して再稼動と長寿命化を行い広域施設が完成するまで浦添市と共同で稼動して行くという施策は、やはり地方財政法第2条第1項の規定に抵触することになると考えます。また、浦添市の議会としてもリスクが高すぎて承認できない施策になると考えます。

したがって、1市2村の首長が国の補助金を利用する前提で広域処理を推進するための協議会を設立する場合は、上の資料にある1市2村の考え方を確認した上で設立することになると考えます。

なお、このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村の1市2村における広域処理については、平成27年度において広域施設を浦添市に整備することが決定(場所も決定)しているので、平成28年度における事前協議において上の資料の一番上にある代替措置に関する具体的な方法を決定すれば、いつでも協議会を設立できる状況になっていると考えています。

また、事前協議においてその方法を決定しなければ国の補助金を利用する権利を確保していないことになるので、協議会を設立することはできないと考えています。

そして、協議会を設立するタイムリミットは平成26年3月にごみ処理計画を改正して中城村にあるごみ処理施設(青葉苑)の溶融炉を休止した責任者の1人(中北組合の副管理者)である中城村の村長の任期が満了する前(遅くとも5月下旬)になると考えています。

下の画像をご覧下さい。

このように、5月下旬までに協議会を設立することができなかった場合、そして、地方財政法第8条の規定に抵触している溶融炉の休止の中止(廃止)を決定しなかった場合は、中城村の村長は浦添市との広域処理に関する課題を解決することができずに、法令違反も是正しないまま任期(2期目)を満了することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

なお、平成27度中に協議会を設立する予定でいた浦添市としては、そもそも協議会の設立を先送りする理由はないので、中城村の村長が任期を満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、広域処理(協議会の設立)は「白紙撤回」になると考えています。

いずれにしても、中北組合が溶融炉の休止を中止(溶融炉を廃止して所有財産から除外)しない場合は、浦添市は法令(地方財政法第8条)に違反している自治体と広域処理を推進することになってしまうので、協議会を設立(覚書を締結)することはできないことになります。

下の画像は、中北組合が休止している溶融炉に対して地方財政法第8条の規定が適用されないケースを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、上の資料の1に該当しない場合は、通常は廃止することになります。

ちなみに、このブログの管理者は中北組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止する施策については、浦添市に対する大きなプレゼントになると考えています。

なぜなら、浦添市が平成24年度に長寿命化を実施した溶融炉に想定外のトラブルが発生して広域処理のスケジュールが大幅に遅れるような事態になった場合であっても、中北組合と同様の代替措置を講じれば、補助金利用の大前提となっている「地域計画」の変更等に関する事務処理を行わずに予定通り広域施設を整備することができるからです。

広域処理の成功を祈ります。