いきなりですが、下の画像をご覧下さい。

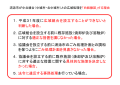

これは、ごみ処理施設における設備(焼却炉や溶融炉等)の処分制限期間(環境省は7年、防衛省は10年)と国の補助金を利用する権利との関係を整理した資料です。

市町村の首長はともかく、首長の補助機関としてごみ処理に関する事務を遂行している担当職員の中でこのことを知らない職員は1人もいないはずですが、職員ではない読者の皆さんのために作成しました。

原寸大の資料(画像をクリック)

ちなみに、浦添市と中北組合(中城村・北中城村)はほぼ同時期に溶融炉を整備していますが、浦添市は処分制限期間を経過した溶融炉と焼却炉の長寿命化を平成24年度に実施しています。しかし、中北組合は平成27年度においても長寿命化を行っていません。しかも、溶融炉は休止しています。

ということで、下の画像をご覧下さい。

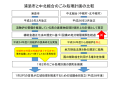

これは、このブログの管理者が浦添市の市長になったつもりで考えた、広域処理に関する中北組合(中城村・北中城村)に対する条件(最小限の条件)です。

原寸大の資料(画像をクリック)

中北組合が浦添市と同じ「ストーカ炉+溶融炉」方式を採用していて、浦添市と同じように既に焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施していれば、条件は上の画像の1だけになります。

しかし、中北組合が「流動床炉+溶融炉」方式を採用していて、未だに焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施していない状況で、しかも溶融炉を所有したまま「運転経費が高い」という、溶融炉を所有している全ての市町村が感じている「当たり前の理由」だけで、2年以上も休止している(地方財政法第8条の規定に抵触している)という状況を考えると、どうしてもこのような条件になってしまいます。

実際に、浦添市がどのような条件を提示しているかは分かりませんが、この条件とそれほど違う条件ではないと考えています。

なお、浦添市の条件の2から4は、広域処理においては、①既存施設に関する地域計画は策定しない(広域施設に関する地域計画のみ策定する)、②関係市町村のごみ処理計画の調和が保たれていなければ協議会を設立しても協議ができない、③協議会において既存施設に関する協議は行わない、という広域処理を推進する市町村においては極めて当たり前の条件になっています。

下の画像は、広域処理において最も重要な条件となるごみ処理計画の調和に関する資料ですが、平成27年度の実施計画を比較するとこんな感じになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

浦添市としては、このようにまったくごみ処理計画の異なる(調和が保たれていない)自治体、そして、法令(地方財政法第8条)に違反する事務処理を行っている自治体と協議会を設立して広域処理を推進することになります。

下の画像は、中北組合が浦添市が提示した条件を満たさなかった場合の資料です。

浦添市が、ここまでストレートに判断するかどうかは分かりませんが、広域処理が100億円を超えるビッグプロジェクトであることを考えると、妥協は禁物だと考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、昨日(16日)更新した記事の最後にアップした平成31年度に広域組合を設立する前提で作成した資料の一部(平成28年度から平成30年度の3年間)を拡大して整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このブログの管理者は、この3年間が中北組合(中城村・北中城村)が浦添市と新たな広域組合を設立することに成功するか、失敗して中北組合を解散することになるかを決定する運命の3年間になると考えています。

では、浦添市の条件と上の資料に従って順番に整理して行きます。

(1)資料の一番下のスケジュールは決定事項になっている。

⇒①平成28年度に1市2村の首長が協議会を設立して広域施設の整備に関する協議を行い、②平成29年度に広域組合を設立するための「地域計画」の原案を作成して、③平成30年度に国と協議を行い「地域計画」を決定することになります。

(2)協議会を設立する前に、中北組合は法令違反を是正しておかなければならない。

⇒中北組合が溶融炉を所有したまま休止している状態は地方財政法第8条の規定に違反している状態なので、是正することを決定していない場合は広域処理を推進するための協議会を設立しても、その事務処理は無効になります。

(3)中北組合の溶融炉を再稼動して長寿命化を行う選択肢はないので、溶融炉は広域組合を設立する前に廃止することになる。

⇒溶融炉を廃止(所有財産から除外)すれば、地方財政法第8条の規定に適合していることになります。

(4)協議会を設立する前に、中北組合はごみ処理計画を国の補助金を利用することができる計画に見直しておかなければならない。

⇒協議会は国の補助金を利用して浦添市に広域施設を整備することを目的として設立することになるので、ごみ処理計画の見直しは必須条件になります。

(5)広域組合を設立する前に、中北組合は代替措置を講じて溶融炉を廃止しておかなければならない。

⇒中北組合における溶融炉の再稼動と長寿命化は、国内に事例がなく事故や故障等により稼動が困難になるリスクが高いので、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になります。このため、地方財政法第2条第1項の規定に抵触することになります。

(6)広域組合を設立する前に、中北組合は国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行っておかなければならない。

⇒中北組合が長寿命化を行わない場合は広域組合において行うことになるため、浦添市の条件を満たさないことになります。また、長寿命化に当って国の補助金を利用しない(利用できない)場合は、協議会を設立するためのごみ処理計画の見直しが行われていないことになり、浦添市の条件を満たさないことになります。

(7)中北組合は、①平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②平成30年度には国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を実施しなければならない。

⇒中北組合は平成28年度に協議会を設立する前に、平成29年度に溶融炉を廃止するための代替措置に対する具体的な方法を決定しておなければならないことになります。また、平成29年度には平成30年度に焼却炉の長寿命化を行うための実施計画と地域計画を策定しなければならないことにまります。

以上により、中北組合が運命の3年間を無事にクリアして広域組合を設立するためには、事前協議において1日でも早く溶融炉を廃止するための代替措置に対する具体的な方法を決定して、協議会を設立する必要があると考えます。

▼

下の画像は、今年度(平成28年度)において1市2村が広域処理を推進するための協議会を設立した時点における浦添市と中北組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画を比較した資料になります。

2村の村長は平成26年3月にごみ処理計画を改正して溶融炉を休止していますが、平成28年3月には平成28年度において浦添市との広域処理を推進するための協議会を設立することを施政方針として表明しています。

したがって、2村の村長には、中城村の村長が任期を満了する前(遅くとも5月下旬まで)に、①法令に違反しているごみ処理計画を見直して、②国の補助金を利用する権利を確保した上で協議会を設立する責務があると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

なお、このごみ処理計画については、平成30年度に1市2村が共同で作成した「地域計画」を決定するための国と県との協議において、国からチェックを受けることになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これが、平成30年度に1市2村が国のチェックを受ける主な項目になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

もちろん、右側の国の評価が全部「丸」にならなければ、1市2村は広域組合を設立することはできない(広域処理は失敗する)ことになります。

広域処理の成功を祈ります。