友人が終電を逃したので、久しぶりの朝帰り。

最近の私は、朝に起きて日中活動している大半の人と時差が7時間くらいあるので、真夜中は元気だ。

朝5時くらいになるとだんだんと本格的な眠気に襲われてくる。

カラオケで、9割くらいブルーハーツかハイロウズかクロマニヨンズの歌を歌いながら、マーシーの詞の世界観にまるごと触れてみたり、多くの曲にまたがって出てくる言葉を拾ってみたり。

ヒロトの歌い方ができないのは、ヒロトはアップビートの声の出し方が非常に多いからだと友人が言うので、どういうことか2回説明してもらってもよく分からなかったり。

私が歌詞を書道で書き起こしているのも、カラオケで歌うのも、どちらも似たようなもので、何回やってもぎゅうっとなったり、ときに新しい発見をしたりする。

自分のプレイリストに入っていなくて、あまり聞いていない曲を友人が聞いていたりして、それを友人が歌うとまた改めてその曲を認識する。

洞窟みたいに暗いバーで、私は何かとても小さなことを話していた。

いや、私にとってはとてもとても大きなこと。

しかし口に出してみると、当人の私が聞いてもとても小さなことのように思えた。

友人はいつも私の話をバカにしないで真剣に聞いてくれるけれど、バカにされても仕方のないことを私は言っているのだなと思った。

でもそれ自体が仕方のないことで、私はそういう心の持ち主だということからは、何か心の激震でもない限り、逃れることはできない。

一応「忘年会」という名のものだったけれど、何も年を納めるようなことをしないままできないまま、一応「良いお年を」と言ってまだ夜明けが来そうもないほどに暗い朝5時に友人と別れた。

思えば、まさに冬至なのだ。

7,8年前、あんなに記念日やクリスマスや大晦日や元旦や誕生日やバレンタインなどに固執していた私が、そういった大衆行事のようなことにいよいよ本当に何の興味も示さなくなっている。

良いものは良い、楽しいことは楽しい、それはいつでも、どんなものに対してもフラットでありたいという気持ちは前よりも強い。

だから一歩また下がってフラットになってみるのだけど、それでも興味が沸かないわけである。

私にとっては、来年のローリング・ストーンズの来日を知って、わ!!、となる方が重要だし、今日作った小松菜と油揚げの煮びたしがとてもとても美味しくできて、ん~、となることの方が価値がある。

「特別な日」というのは私が決める。

もちろん、ローリング・ストーンズのライブが当たって行けたとしても、そのライブで何も感じなかったらローリング・ストーンズのライブの日でさえも「特別な日」にはならない。

まあでも、本当に何も感じなかったとしたら逆に違った意味で「特別な日」になるような気もしなくもない。

大衆行事も、何かとても心を揺さぶることがあるのなら、当然私にとっても「特別な日」になる。

ユリの花の蕾がずっと青々して硬く咲く気配がなかった。

いつもなら蕾に血色が良くなり、ふくふくと膨らんで、めきめきと花を咲かす。

どうしてだろうかと思っていたのだけれど、先日からエアコンで部屋の全体の空気が温まったことによって蕾がゆっくりと動き始めた。

私の部屋は、ユリも咲かないような寒さだったということか。

みるみるうちにひとつずつ開いていく。

ほんの何時間かで驚くほど動く。

その場で、カメラカメラ、というふうにはならなくなってしまったけれど、部屋に花があるのとないのでは全然違う。

そんなふうに私をいつまでも潤してくれるといい。

今日の写真は、「おばあちゃんになったガーベラ」。

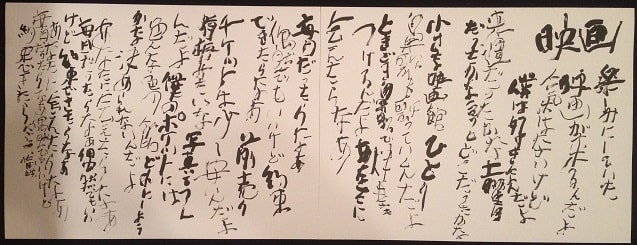

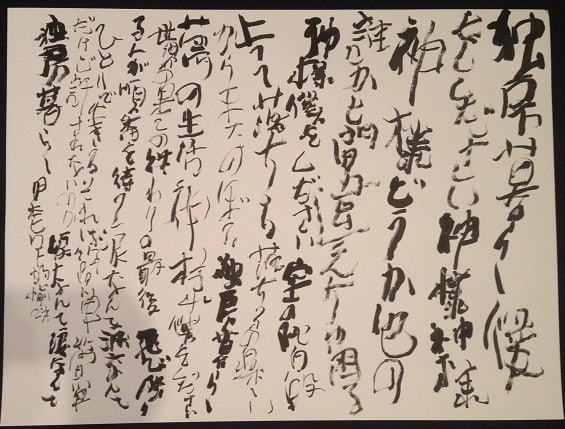

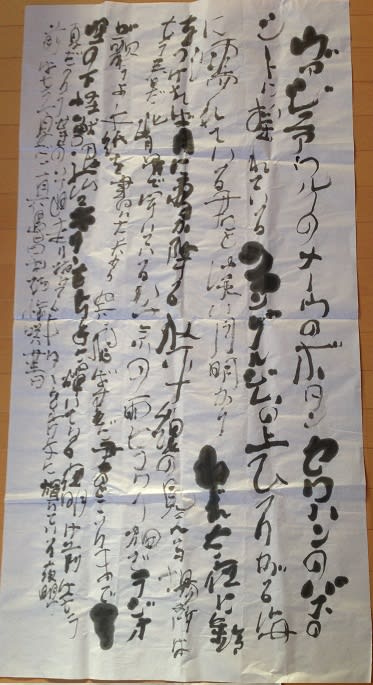

マーシーの「夏の朝にキャッチボールを」

小学生の作文のようなイメージだったので、それ風に。

決して子どもの頃の話ではないけれど。

普通に書くのは実に難しい。

書き直したいところもいっぱいあるけれど、小学生の作文風だからいいかと思う。

出だしの隅を思い切って入れる、その後墨がなくなって掠れる、その緩急でなんとなく魅せる、ということをいつもやっているのでついどぼんと墨をつけてしまう。

まあでも、明朝体の活字を書いているわけでもないわけだから、楷書でも緩急はもちろんあってもいい。

しかし懸腕法(腕を浮かせて書く方法)で比較的小さな字を書くのは安定しないので大変である。

といってもこれは紙自体は90×240なので全体はとても大きいのだけど。

最近の私は、朝に起きて日中活動している大半の人と時差が7時間くらいあるので、真夜中は元気だ。

朝5時くらいになるとだんだんと本格的な眠気に襲われてくる。

カラオケで、9割くらいブルーハーツかハイロウズかクロマニヨンズの歌を歌いながら、マーシーの詞の世界観にまるごと触れてみたり、多くの曲にまたがって出てくる言葉を拾ってみたり。

ヒロトの歌い方ができないのは、ヒロトはアップビートの声の出し方が非常に多いからだと友人が言うので、どういうことか2回説明してもらってもよく分からなかったり。

私が歌詞を書道で書き起こしているのも、カラオケで歌うのも、どちらも似たようなもので、何回やってもぎゅうっとなったり、ときに新しい発見をしたりする。

自分のプレイリストに入っていなくて、あまり聞いていない曲を友人が聞いていたりして、それを友人が歌うとまた改めてその曲を認識する。

洞窟みたいに暗いバーで、私は何かとても小さなことを話していた。

いや、私にとってはとてもとても大きなこと。

しかし口に出してみると、当人の私が聞いてもとても小さなことのように思えた。

友人はいつも私の話をバカにしないで真剣に聞いてくれるけれど、バカにされても仕方のないことを私は言っているのだなと思った。

でもそれ自体が仕方のないことで、私はそういう心の持ち主だということからは、何か心の激震でもない限り、逃れることはできない。

一応「忘年会」という名のものだったけれど、何も年を納めるようなことをしないままできないまま、一応「良いお年を」と言ってまだ夜明けが来そうもないほどに暗い朝5時に友人と別れた。

思えば、まさに冬至なのだ。

7,8年前、あんなに記念日やクリスマスや大晦日や元旦や誕生日やバレンタインなどに固執していた私が、そういった大衆行事のようなことにいよいよ本当に何の興味も示さなくなっている。

良いものは良い、楽しいことは楽しい、それはいつでも、どんなものに対してもフラットでありたいという気持ちは前よりも強い。

だから一歩また下がってフラットになってみるのだけど、それでも興味が沸かないわけである。

私にとっては、来年のローリング・ストーンズの来日を知って、わ!!、となる方が重要だし、今日作った小松菜と油揚げの煮びたしがとてもとても美味しくできて、ん~、となることの方が価値がある。

「特別な日」というのは私が決める。

もちろん、ローリング・ストーンズのライブが当たって行けたとしても、そのライブで何も感じなかったらローリング・ストーンズのライブの日でさえも「特別な日」にはならない。

まあでも、本当に何も感じなかったとしたら逆に違った意味で「特別な日」になるような気もしなくもない。

大衆行事も、何かとても心を揺さぶることがあるのなら、当然私にとっても「特別な日」になる。

ユリの花の蕾がずっと青々して硬く咲く気配がなかった。

いつもなら蕾に血色が良くなり、ふくふくと膨らんで、めきめきと花を咲かす。

どうしてだろうかと思っていたのだけれど、先日からエアコンで部屋の全体の空気が温まったことによって蕾がゆっくりと動き始めた。

私の部屋は、ユリも咲かないような寒さだったということか。

みるみるうちにひとつずつ開いていく。

ほんの何時間かで驚くほど動く。

その場で、カメラカメラ、というふうにはならなくなってしまったけれど、部屋に花があるのとないのでは全然違う。

そんなふうに私をいつまでも潤してくれるといい。

今日の写真は、「おばあちゃんになったガーベラ」。

マーシーの「夏の朝にキャッチボールを」

小学生の作文のようなイメージだったので、それ風に。

決して子どもの頃の話ではないけれど。

普通に書くのは実に難しい。

書き直したいところもいっぱいあるけれど、小学生の作文風だからいいかと思う。

出だしの隅を思い切って入れる、その後墨がなくなって掠れる、その緩急でなんとなく魅せる、ということをいつもやっているのでついどぼんと墨をつけてしまう。

まあでも、明朝体の活字を書いているわけでもないわけだから、楷書でも緩急はもちろんあってもいい。

しかし懸腕法(腕を浮かせて書く方法)で比較的小さな字を書くのは安定しないので大変である。

といってもこれは紙自体は90×240なので全体はとても大きいのだけど。