しかし残念ながら、研究グループによりますと今回の方法を使って水深700メートルを超える深海から金を回収するためには1回の潜航あたりおよそ700万円の費用がかかるため、現状では採算は合わないと考えています。日本は、資源がないが故、高濃度の金銀が取れるのなら、頑張って実用化してもらいたいものだ。

石油から海底鉱物へ、ノルウェーが目指す採掘シフト(ロイターの10月12日号記事)

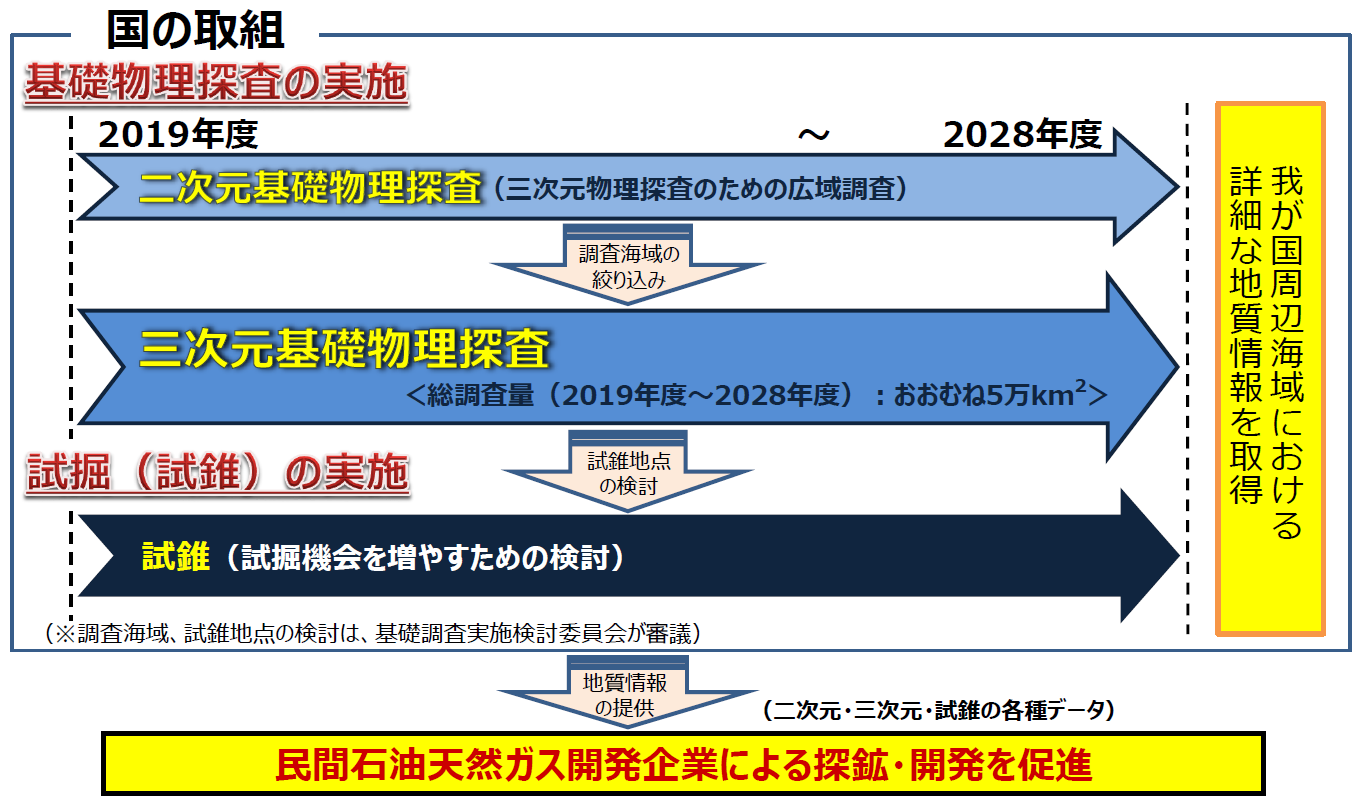

ノルウェーは油田・ガス田のおかげで世界有数の富裕国となった。だが、今夢見ているのは、深海探査によって石油・天然ガス以外の資源を発見することだ。ノルウェー政府が目指しているのは、海底に眠る銅や亜鉛などの金属の採掘で主役になることだ。こうした資源に対しては、環境に優しい技術、いわゆるグリーン・テクノロジー分野で旺盛な需要が見られる。ノルウェー石油エネルギー省がロイターに語ったところでは、早ければ2023年にも深海採掘の認可を企業各社に与える可能性があるという。電気自動車のバッテリーや風力発電のタービン、太陽光発電に用いられる鉱物を海底から採掘する最初の国の1つということになりそうだ。

とはいえ、ノルウェーはこうした動きによって、世界中の手付かずの海底を開発することによる環境リスクをめぐる論争の最前線に立たされる可能性もある。

ノルウェーは12日、自国の海底を鉱物資源探査・生産に開放すにあたって必要な環境影響調査に向けた準備を開始すると発表した。

この環境影響調査に先立って、ノルウェーは3年かけた調査により、銅、亜鉛、コバルト、金、銀を含む深海の鉱床を確認してきた。調査を実施したノルウェー石油理事会が明らかにした。

ノルウェー科学技術大学(NTNU)の研究者らによる推測値では、ノルウェーの大陸棚における埋蔵量は、銅が最大2170万トン(2019年の世界全体での銅生産量より多い)、亜鉛が2270万トンとされている。

ただ、推測値の平均ははるかに低く、それぞれ690万トン、710万トンとなっている。

「ノルウェーが管轄権を有する水域内での銅採掘事業は、陸上での採掘量に匹敵するものにはならないかもしれないが、将来のグローバル需要に応じる上で大きく寄与する可能性がある」とNTNUのスタイナー・ロエベ・エレフモ准教授は、ロイターに語った。

「深海採掘が、地政学的な条件を変化させる可能性もある」と同准教授は語る。

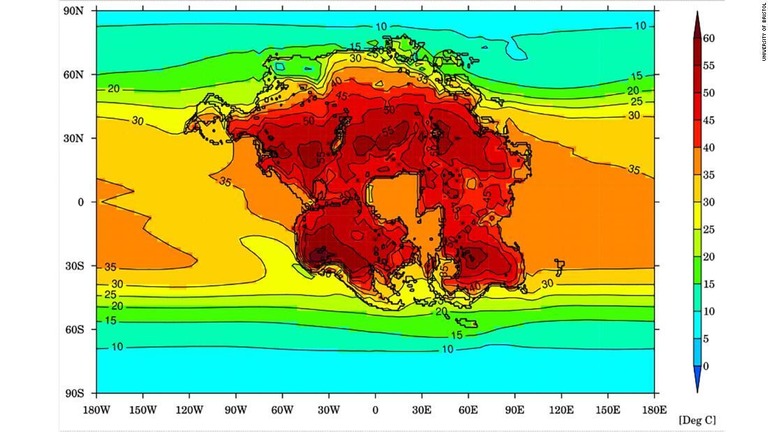

鉱物は多金属硫化物、いわゆる「ブラック・スモーカー」という形で発見される。海水がマグマに到達して熱せられ、溶解した金属・硫黄を伴って海底に噴出することで形成される。

ノルウェー石油理事会によれば、調査では、岩盤上に形成されるマンガン鉱床中に、エレクトロニクス製品や合金に用いられるリチウム、レアアース金属のスカンジウムも高い含有率で発見されたという。

こうした鉱床は、陸地から最大700キロ離れたノルウェー海の、ヤンマイエン島とスバールバル諸島の間に伸びる大西洋中央海溝沿いに分布している

<日本も追随へ>

ノルウェー政府は環境影響調査の完了後、2022年末までに、この調査結果と、探査・生産に向けて水域を開放する提案について市民の意見を求める予定である。その後、2023年第2四半期までに国会で審議と採決が行われる。

「国会が水域開放を可決すれば、探査に向けた認可を出せるようになる。恐らく2023年下半期か2024年になるだろう」と石油エネルギー省は話している。

ティナ・ブル石油エネルギー相は、ロイターに対し「私たちはこの件で前進している。気運は盛り上がっている」とし「大きな可能性を秘めた産業だ」と述べた。

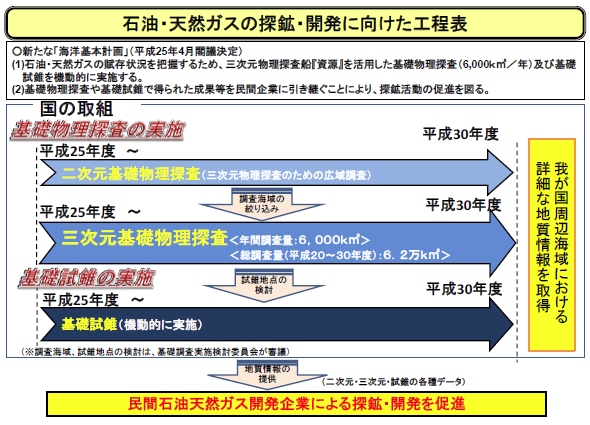

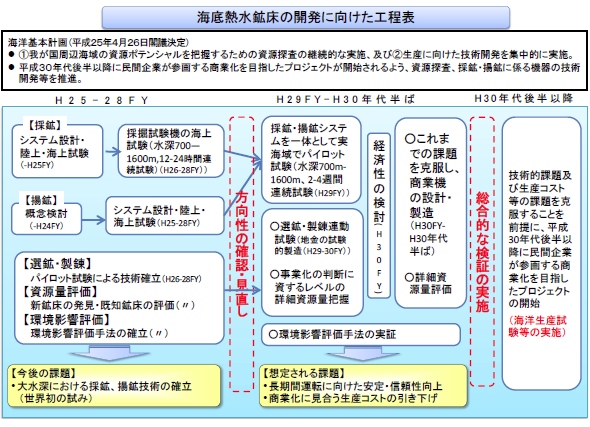

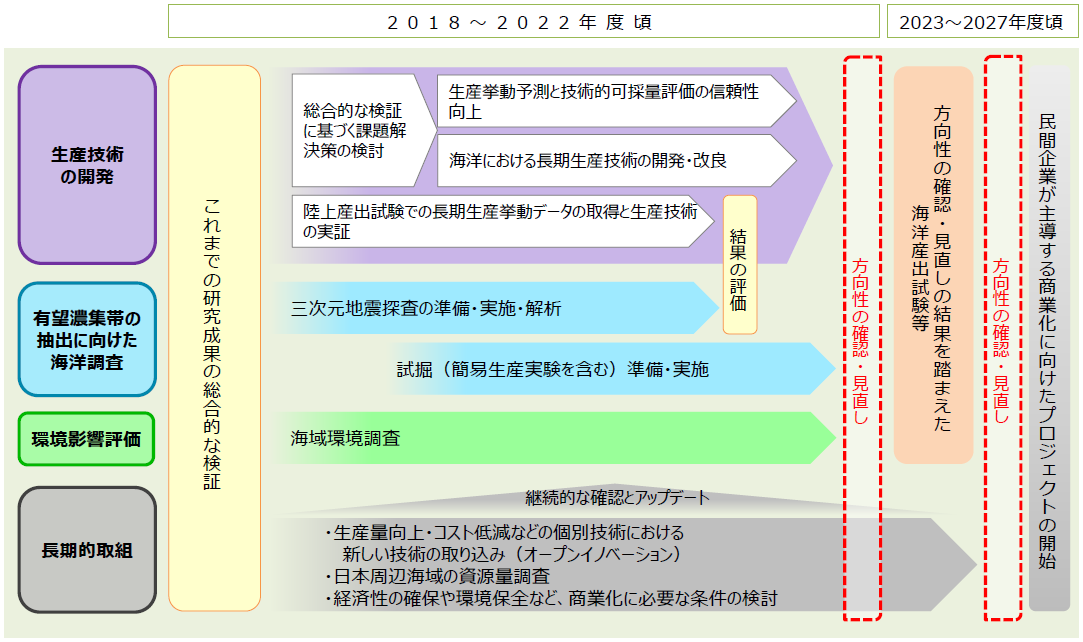

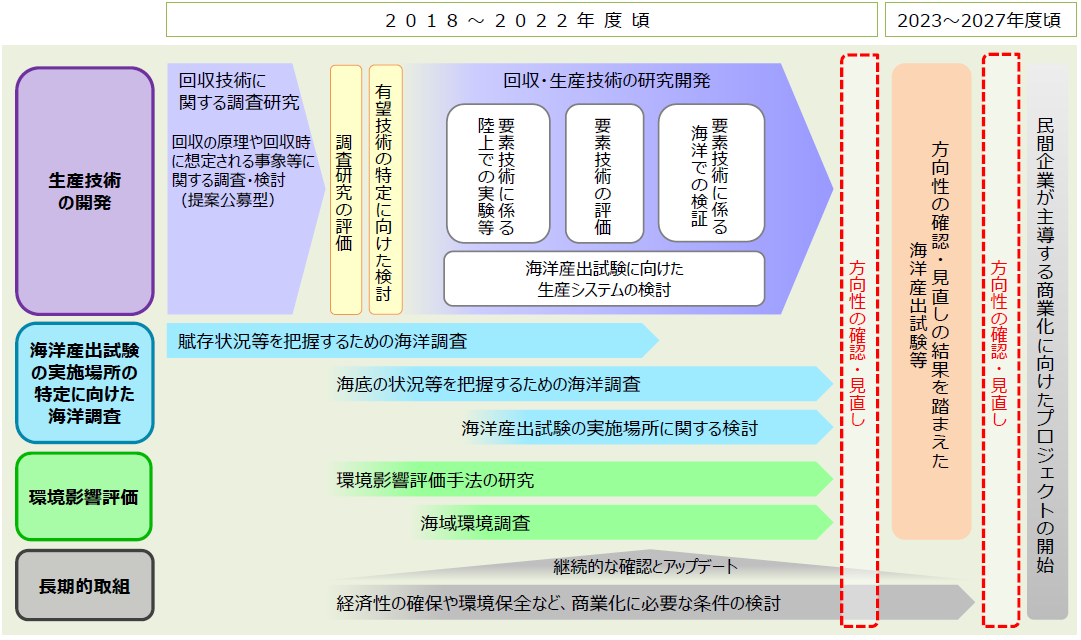

日本も同様の計画を進めているが、ロイターの取材に応じた資源エネルギー庁の当局者によれば、民間企業と提携したプロジェクトの開始は2026─2028年になると見られる。

この当局者は、開始時期は金属市場の価格水準と深海採掘のコスト削減次第であると話している。

国際水域における海底鉱物資源関連の活動を監督している国連国際海底管理局(ISA)は、30件の海底探査契約を承認している。最多は5件の中国。

ジャマイカに本部を置くISAでは、COVID-19のパンデミックにより、昨年予定されていた深海での鉱物資源生産に関するルール承認を2021年に先送りせざるを得なかった。

もっともノルウェーの場合、国際水域に眠る資源ではないため、こうしたルール策定を待つ必要はない。

<環境面での懸念も>

海底鉱床からもたらされる金属への需要をけん引するのはクリーン・テクノロジーだが、海底での鉱物資源探査は、それ自体が環境負荷になる。

英国のデビッド・アッテンボロー氏などの環境保護活動家は、海底に生息する生物種と、深海での採掘がそうした種に与える影響がさらに解明されるまで、深海底での採鉱を一時停止するよう求めている。また、グリーンピースは最近の報告書で恒久的な禁止を求めた。

ISAによれば、ジャイアントチューブワーム、二枚貝やカニ類、微生物などはすべて、海底鉱物資源が発見されている熱水噴出孔から湧出する化学物質をバクテリアが酸化することで得られる有機物に依存している。

<石油開発からの転換>

ノルウェーを富裕国にしたのは石油と天然ガスだが、人口540万人の同国は、国内主力産業を徐々に転換していくための選択肢を見つけ、エネルギー資源のグリーン化とそれに伴う成長に貢献しようと意欲を燃やしている。

オスロに本拠を置くコンサルタント会社、リスタッド・エナジーの試算によれば、ノルウェーにおける深海鉱床の開発は2050年までに年間最大200億ドルの収益をもたらし(2019年の石油・天然ガスによる収益は約610億ドル)、約2万人の雇用を創出するという。

油田・ガス田用の海底地図を作成するシーバード・エクスプロレーションは、2021年第1四半期に、深海探鉱関連の子会社を、小型株を扱う証券取引所のユーロネクスト・グロース・オスロに上場する計画だ。

キプロスに本社を置くシーバードは、2020年代末には生産が始まる可能性があり、石油・ガス分野で用いられている技術を応用できると考えている。

シーバードのスタール・ロダール執行会長は、ロイターに対し「生産システムをゼロから考案しなければならないだろうが、基本的な要素はすでにある。鉱山と油田の技術を融合したものになるだろう」と語った。

また、ノルディック・マイニングも探査認可を申請する予定だと話している。一方、ノルウェー最大手のエネルギー企業エクイノルと石油産業中心の投資グループであるアケルは、参入するか否かを決定していないと話している。

日本の石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は2017年、世界に先駆けて、日本近海において深海の鉱物資源を掘削し、水面まで引揚げる実験を成功させている。

複数の石油企業の共同創業者であり、スタートアップ企業ローク・マリン・ミネラルズのCEOを務めるウォルター・ソグネス氏は「鉱物資源を求めて深海に潜るというのは夢のような話だが、過去50年間に石油・天然ガス産業が達成してきたことを忘れてはならない。その成果を利用することができるのだから」と語る。

</picture>

</picture> </picture>

</picture>