肝心なものを忘れていて。

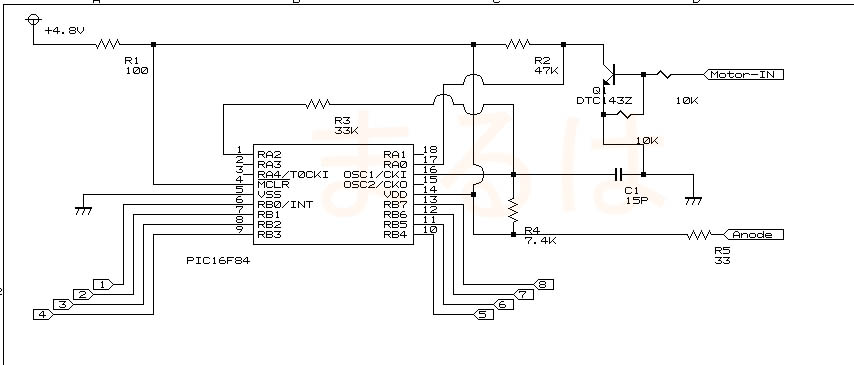

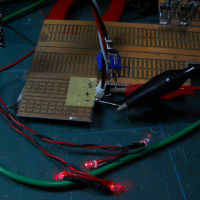

速度可変型、アナログ仕様バージョンの回路をここに。

(雪で動きが取れない有様も、いいことかも)

PICなんてものは、プログラム次第で何とでもなるというのに、

あえて超古典的回路手法を使って。

(単にソフトの開発能力が欠けて・・・)

DTC143Zは、デジタルトランジスタなので、抵抗は不必要ながら、

どうみても自分で忘れる可能性があるので、あえて余計な抵抗を

付加しておく事に。

(回路図CADでの新規モジュール作成が面倒なだけという話も)

1ピンがハイレベルになる事で、R3/R4の分圧電位が変化するため

見かけ上、抵抗値が減りクロックが上がるという、なんとも、

わけのわからない物が・・・

(そもそも、RC発振でPICを可動させている事じたい、間違いなのかも)

Motorのプラス端子の電位が高くなると、Q1がON状態となり17ピンがローレベルに

なることで、点灯速度を変えるタイミングを取る事に。

当然ながら、Motor-ONで早い点灯速度に。停止状態、ブレーキング時、

リバース時には、遅い点灯速度に。

欲をいうと、早い点灯状態と遅い状態との差がもっとあればいいけれど、

RC発振ではクロックの限界があり、今後はセラロックを使用し、PWM変数値

を大幅に変更する仕様にしなければ改善は難しい模様で。

Ver3が出来るのは、来年の冬か?(ヲイヲイ

速度可変型、アナログ仕様バージョンの回路をここに。

(雪で動きが取れない有様も、いいことかも)

PICなんてものは、プログラム次第で何とでもなるというのに、

あえて超古典的回路手法を使って。

(単にソフトの開発能力が欠けて・・・)

DTC143Zは、デジタルトランジスタなので、抵抗は不必要ながら、

どうみても自分で忘れる可能性があるので、あえて余計な抵抗を

付加しておく事に。

(回路図CADでの新規モジュール作成が面倒なだけという話も)

1ピンがハイレベルになる事で、R3/R4の分圧電位が変化するため

見かけ上、抵抗値が減りクロックが上がるという、なんとも、

わけのわからない物が・・・

(そもそも、RC発振でPICを可動させている事じたい、間違いなのかも)

Motorのプラス端子の電位が高くなると、Q1がON状態となり17ピンがローレベルに

なることで、点灯速度を変えるタイミングを取る事に。

当然ながら、Motor-ONで早い点灯速度に。停止状態、ブレーキング時、

リバース時には、遅い点灯速度に。

欲をいうと、早い点灯状態と遅い状態との差がもっとあればいいけれど、

RC発振ではクロックの限界があり、今後はセラロックを使用し、PWM変数値

を大幅に変更する仕様にしなければ改善は難しい模様で。

Ver3が出来るのは、来年の冬か?(ヲイヲイ

もともとはスキャナー自作したいという気持ちからPIC始めたんですが、最近は「デジパネも自作できないかな?」なんて本気で思います(無理か・・・)。

冬の間は屋外作業がきついのでもっとPICを勉強したいと思います。

ところで上記のような回路図を描かれているのを良く見かけるんですが、これって回路図用のソフトとか使われてるんですか?ペイントソフトとかなら面倒くさそうだし・・・。

前から疑問に思ってました。

では。

最近のPICは凄いもので、ADコンバータやらPWMやら機能満載のようですね。しかし付いていくことができません;;;

16F84でさえ使いこなせていないのに、次々と新機能を理解するのは無理です;;;

このBlogの回路は、反応速度など考慮していなかったわりには適当に動作してしまったので、逆に深く追求していません。

Mini-Zのモータ制御もPWMですので、パルス幅を正確に拾わすと、アクセル開口度に応じてリニアに点灯速度を変化させる事は可能ですね。(言うは何とかですが・・・)

この回路図は、

「水魚堂の回路図エディタ」を使わせてもらっています。

http://www.suigyodo.com/online/schsoft.htm

ある程度、基本的な部品が作られているので、楽に回路図を作れますが、ジャンパー部分とかは自分で作ってみました。もっとも、ネットを探せば、もっと上手なライブラリがどこかにあると思うのですが。

BMP出力が出来るので、あとはペイントソフトで加工しています。

これなら、自前の怪しい回路でも凄そうに見えるので不思議ですね。(笑

トランザムの詳しい構造を知らないのですが、今どきの車ですから速度感知はセンサー式だと思うのですが。

メータ電圧からオペアンプでバッファなり増幅なりさせて、PICのAD端子に入力させるのが、確実かもしれませんね。

「デジパネ」の自作もチャレンジなさって下さい。最近では多色LEDやエレクトロルミネセンスなど、様々な発光体があるので、以前より製作しやすいかもしれませんね。