知人が日本橋まで行くついでに、お買い物をしてきてもらいました。

以前から気にはなっていたのですが、買おうかどうかもうひとつふんぎりがつかなかったのですが

このさいという事でお願いしました。

マジックアイという、真空管の一種です。

さてこれをどのように、レベルメータにするかが思案のしどころでした。

まずは電源が必要です。

250V(実際には160Vから200V程度)、増幅アンプの電源が20V,マジックアイのヒータが6.3V。

なんと3種類も電圧が必要になってしまいます。

12V-DCアダプターで使う予定なので、ややこしい事になります。

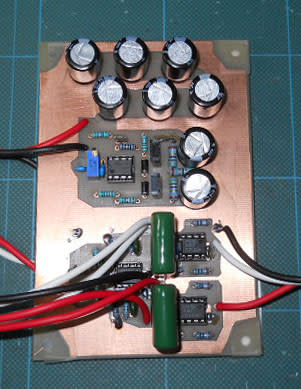

もっとも、ニキシー管の昇圧回路など、何度か製作例があるので、いきなり自作基板化してしまったのですが

思ったような電圧が出ないのに苦慮しました。

簡単に出来ると思われていた200Vが、予定どおりの電圧になりません。

手持ちの高圧用FETの在庫が切れていたので、新規に購入したのですが、

2SK2262,2SK3667も廃品種という事で、TK13A600Dにしたところ、ほぼ同じ回路構成で

166Vにしかなりません。はて?

液晶オシロを壊さないため、出力に230V/100V,6.3Vのトランスを逆に繋いで測定したので

正確な波形ではありませんが、それでもゲートのパルス幅が狭すぎるのと、電圧が低すぎて

FETを完全に駆動できていないのがわかるほどでした。

それならばという事で、発振周波数を決めているコンデンサを並列に足していって、

最後には1000PF+470PF+220PFという事になってしまいましたが、datasheetをよくよく見てみると

完全な思い違いで、1680PFが本来の値であって今まで470PFは正しくないという事でしたが、

それまで作った物は電圧も問題なく出ていただけに、何故だろう、どうしてだろうと疑問ばかり出ていましたが、

今の部品構成ではこうなったのはしかたないので、今後は、この仕様で使う事になりそうです。

画面では多回転半固定抵抗が1MΩという、とんでもない物になっていますが、パターンミスで

実際には10KΩで十分だったという事で、その名残で付いているまでです。

多回転半固定抵抗と並列に2KΩが付いているので、実質は1.9KΩ程度になるようでして、

出力電圧は145Vから250Vまでとかなり広く可変できる様子ながら、負荷を掛けても

電圧降下がほとんどないので、一応は実用になりますが、オーディオとして使うにはもうひとつ

問題があります。

真空管のプレートにこの電源から供給すると、シーッというホワイトノイズが聞こえます。

パルスのヒゲがノイズになってしまうようで、これを消すためにいろいろと画策しました。

基板に大きな空きがありますが、当初はFETを使ったリプルフィルターがありましたが、

波形では効果が見えるものの、実際に聞くと音がしている始末で、このやっかいなノイズを

消すには意外な物が効果ありました。というか、当然の仕事をしているというべきかもしれません。

サージ吸収素子(バリスタ)は、トライアック万能調光器でも使っているので、役に立っているのだろう

というくらいしか認識できていませんでしたが、今回使用してみると見事にまでノイズを消す事が

分かりました。

ただ、これも以前に仕入れた物なので手持ちは2個しかありませんし、現行では入手がしずらい

様子なので、次の物には別の製品を使う必要がありそうです。

そして耐圧も重要です。青色の同等品があったので使ったのですが、数秒で触れないほど

熱くなりました。なんということか、耐圧は150Vでした。

最大250Vもかかるところなので、耐圧は余裕みると500Vクラスのが必要ですが

今は耐圧360Vのを使っています。

ちなみに電解コンデンサは10μF/400Vを使っています。

+20Vと+6.3V用は、同じ回路構成となっていますが、抵抗を若干変更するだけで

昇圧回路と降圧回路として使えるものです。

これはキャンピングカー用のLED電源として利用していて、10.8Vから15Vまで変化する

車のバッテリーから安定した+12Vを出すためのものでしたが、わざわざこのような回路にしなくても

それぞれの回路を組めばよかったのですが、基板CADであればコピペですむので、手抜きをしました。

今まではシガーライターから携帯電話を充電できる機器から部品を取って作っていましたが、

百均なのに1個310円もします。同じくシガーライタから5VUSB電源を取れる物があるのですが

これは百円なので、これを買ったのはいいのですが、ICがフラットパッケージでした。

DIPと比べて基板が小さくなるのは良いのですが、片面基板で作ると部品側ではなく

パターン側にICがくるので、パターンの取り回しが逆になってしまいます。

でも、2個3個と買うと値段には勝てないので、利用する事にしました。

どちらの回路も一発動作でした。+20V側が最大で35Vまで上がってしまい、出力側の電解コンデンサの

耐圧(35V)ぎりぎりなので、若干注意が必要ですが、他は問題なさそうです。

さて、あとは増幅アンプとMagicEyeを固定する基板を作らなければなりません。

まだまだ先は長そうです。