YAHAのアンプには今ひとつ、といった思い出しか残りませんでした。

低電圧(といっても24V)で、6DJ8相当の球が1本、終段がMOS-FET1石という仕様でしたが、

出てきた音は、どこかノイズっぽくすっきりしませんでした。

それ以降に作った0dbHyCAAが素晴らしすぎるため、これで十分なのですが、やはり純正?YAHAが気にかかって

しまいますので、リベンジとして、作ってみる事に決めました。

まずは試案から。

ネットでもYAHAの製作は多いのですが、何故かほとんど同じ仕様です。

真空管のプレートから取り出しているため反転アンプとなっています。

これはラインアンプの回路ですが、ほぼ同じような使い方がされています。

(もっとも、この真空管にはカソードが存在しているのと帰還をかけています)

ただ、ポタアンの場合は、プレート、グリッド、ヒータしか存在していない、サブミニチュア管での製作が多いため

(小型化のため)0dbHyCAAのようにカソードフォロアで組むことが出来ません。)

少数ながら、カソードが存在するサブミニチュア管もありますが、ヒータが6.3V.300mAとけっこう大飯喰らいのため

他のサブミニチュア管からおおむね1.2V.100mA前後と比べると、電池も持ちが相当ちがってくるため

やはりここは純正YAHAとして組まなければならないようです。

ということは、反転出力されているのをそのままオペアンプでバッファーとして受けて出力すると、

音声も反転のままです。

正直なところ、反転と非反転で音の違いが分かるか、と言われると、たぶんこの耳では判別つかないと

思われますので、何もここでこだわる必要はないのですが、やはり気分の問題という事で、オペアンプの回路も

反転出力にしようとしました。

でも、単純にオペアンプを反転アンプにするだけでは脳がありません。

一ひねりすることにしましたが。。。

さてこれが、ClassAAの回路です。当然ながら非反転回路です。

これを反転にできないかとLTSpiceでも触っていたのですが、思うようになりませんでした。

でもヒントがありました。

0dbHyCAAの元サイトの、たかじん氏が解説していらっしゃるではないですか。

イギリス Sandman博士の class S システム

は、最初のオペアンプが反転となっているため、ClassAAとは違うとなっています。

ということは、ClassAA全体を1個と考えて負帰還かけるとどうなるでしょうか。

こんなのはあり?でしょうか。でも、LTSpiceでは見事に反転アンプとなっています。

でも、これはClasssAAなのでしょうかねぇ。Class-Sの変形なのでしょうか。

そこら当たりは分かりませんが、とりあえず動作しそうな回路になりました。(特性がどうなるかは判断つきませんが)

同じ考え方を延長すると、先に試作した、カレントミラーバッファーアンプ付きの回路も

このような珍妙な回路になります。

正しいか間違っているかは置いといて、何か違う方向に進めそうな感じだけはしました。

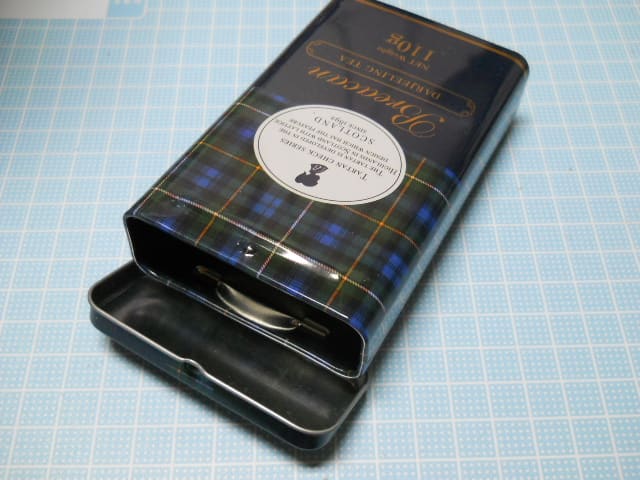

まずは試作用の自作基板(たぶんベーク板となるでしょう)で、同じくキティ缶に穴を開けて真空管を上に出し、

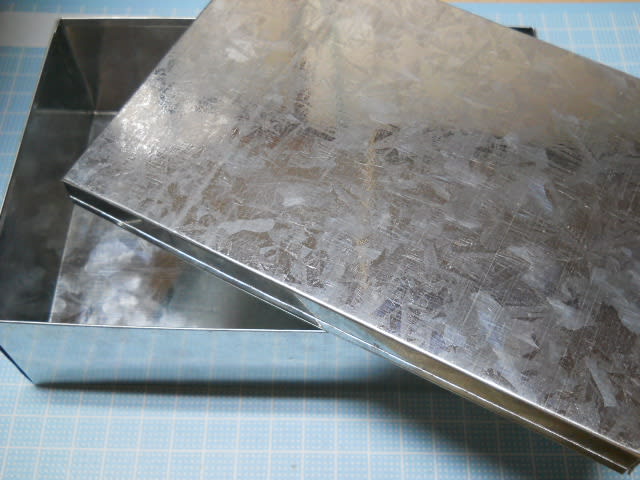

低圧(12V)で使用するのであれば、そのままですが、高圧(120V前後)となると、もう1個缶を継ぎ足して

そこに昇圧回路を収める仕様も悪くないなと思っています。(この仕様を姪から名づけてもらいました。「ぷらす。N」

最初の「ひらがな」と「。」が大事とかで。中学生の発想は・・・やっぱり宇宙人です)

試作がうまくいくようなら、名刺ケース入りのポタアンに発展できるかもしれません。

他の合間にぼちぼち作るので、今年1年かかりそうな雰囲気です。(キット作るのはどうなったのか?というのは聞かないで下さい)

ここまで下げると、いつものボリュームの位置で聞く事ができます。

ここまで下げると、いつものボリュームの位置で聞く事ができます。