昨年1年間、平成年間に参加した自衛隊行事を振り返っています。

昨日、第71航空隊の女性パイロットをご紹介させていただいたところ、

彼女の存在を教えてくれた自衛官から、

「彼女はとても元気な女子。

救難艇に『恋をして』飛行艇乗りになったと本人が言ってました」

という追加情報をいただきました。

また、救難艇の困難さについて、

着水は怖いですが、もっと恐れるのは離水です。

着水はやり直しが出来ますが、離水は一発勝負です。

離水タイミングを計りますが波は複雑で、

彼らを味方にしようとしますが、じゃじゃ馬で毎回手なずけるのが大変です。

とパイロットとしての体験からこのように書いておられます。

わたしは飛行艇そのものを「じゃじゃ馬」と表現したのですが、

実はパイロットにとって飛行機を乗りこなすのは第一歩で、

実戦に出れば波という読めない相手(こちらのいうことを全く聞いてくれない)

の方がずっと難題だというわけですね。

いずれにしても女性であることは救難艇パイロット始め、ベテランの男性でも

恐怖を感じるような職種を目指す者にとってメリットにならないどころか、

いまだにパイオニアとして茨の道を歩む覚悟が必要なのかもしれません。

しかし、そんな困難に臆せず夢を叶えようとするする女子は実に『女前』です。

江田島第一術科学校訪問

さて、岩国基地でUS-2を見学したあとは、そのまま一気に

江田島まで車を走らせ、第一術科学校に駆けつけました。

幹部候補生学校と第一術科学校の両校長、ならびに

幹部の皆様に表敬訪問を行うためです。

訪問時間が夕刻だったため、こんな江田島を見ることができました。

水害の時に地元の有志によって設置されたという

「がんばろう江田島」の文字。

赤レンガ二階にある応接室で表敬訪問をさせていただきました。

呉までの帰りは小用からの最終のフェリーに飛び乗る?ことができました。

このころまだ建造中だった「ピンクのコンテナ船」が写っています。

「いかづち」帰国行事 平成30年1月16日

第31回海賊対処行動を終えて帰国した「いかづち」を出迎えました。

場所は横須賀地方総監部です。

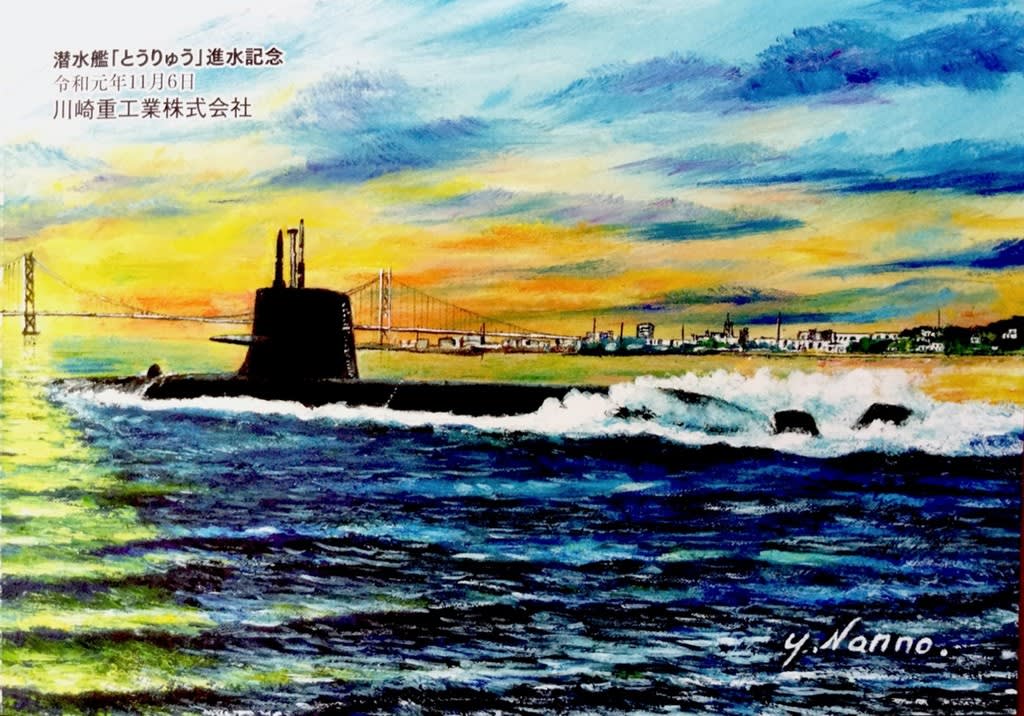

この日横須賀港では日曜日だというのに潜水艦が出航作業を行っており、

地方総監部に向かう途中、まだ雨も降っていなかったので

一部始終を写真に収めることができました。

この日の横須賀は冷たい雨の降る寒い日で、しかも傘を忘れたわたしは

入港してくる「いかづち」を待つ間、震え上がりました。

しかしソマリア・アデン湾から帰国した乗員にとって、

愛する家族の待つ久しぶりの日本なのですから、この雨でさえ

もしかしたら、懐かしく心地よいものに感じられたかもしれません。

「いかづち」が到着するまで夢にもしりませんでしたが、

この度の派遣部隊司令は初の女性司令となった東良子一佐でした。

海賊対処行動のため、「いかづち」には海上保安官も同行しています。

ところでわたしは昨年度、幹部候補生学校の見学をさせていただいたとき、

エスコートしてくれた自衛官と話をしていて

「横須賀に『いかづち』をお出迎えに行ったことがあります」

というと、

「ありがとうございます!わたし乗ってたんですよ」

とお礼をいわれてしまいました。

幹部は短期間で転勤するため、例えば名刺交換しても

次に同じところにいくとすでに本人はいなくなっているのが常ですが、

こういう「再会」もあると、なんだかとても嬉しいものです。

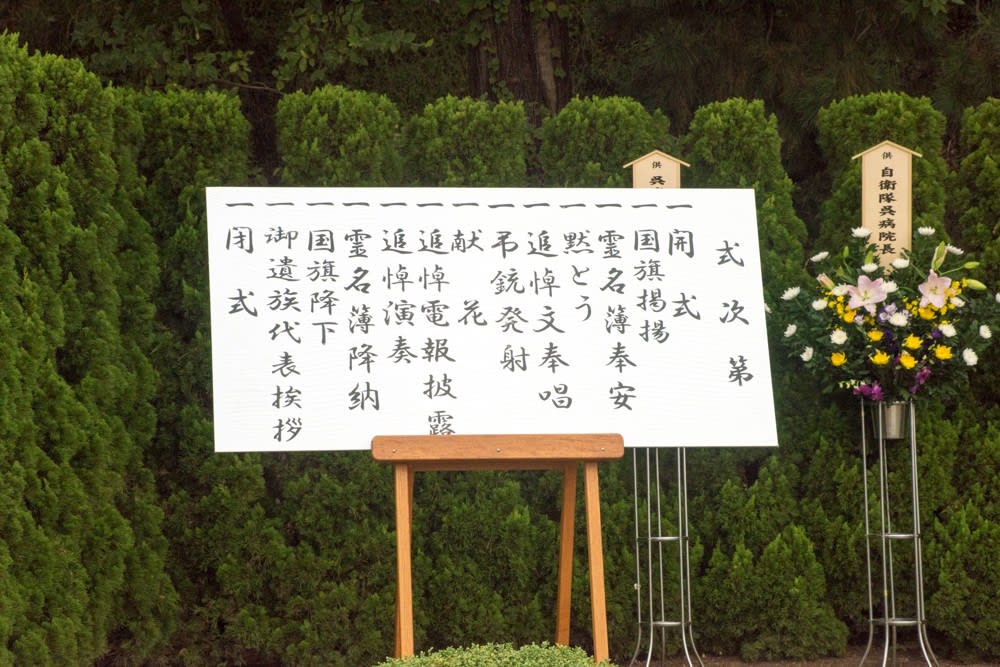

帰国式典ではその任務に対し防衛省から特別賞状が授与されました。

防衛副大臣参列による式典終了後、護衛隊司令から

個人に対して賞状が授与されています。

幹部候補生学校見学

幹部候補生学校のお招きで江田島見学をしました。

到着したとき、ちょうど総短艇がかかり、候補生が

グラウンドを全力疾走していくのを目撃しました。

これは卒業前の最後の総短艇だったそうです。

練習艦隊出国行事の際一人の実習幹部にこのときの結果を聞いたところ、

偶然彼はこのときに勝利をおさめたチームにいた人でした。

このとき総短艇をおこなっていた候補生たちも、その後

遠洋実習航海を経て、もう各自が自分の任地で自衛官としての

第一歩を歩き出しています。

この時の見学では、「陸奥」の砲塔の中に入らせていただきました。

戦後進駐軍はこの内部をわざわざ爆破したと聞きショックを受けました。

英国海軍「モントローズ」見学

翌日アメリカに出発という日、ロイヤルネイビーのフリゲート艦

「モントローズ」が晴海に寄港していたので見に行きました。

自衛隊イベントというわけではありませんが、外国海軍の艦艇が寄港したときには、

必ず海自がエスコート艦を出して隣で一般公開を行うのが恒例で、

このとき「モントローズ」のカウンターパートに選ばれたのは

同等のクラスである護衛艦「むらさめ」だったのでご紹介しておきます。

この頃、相次いでイギリスから艦船が派遣されていた表向きの理由は、

北朝鮮の瀬取り監視というものでしたが、一説によると、日英両首脳会談で

「日英同盟再び」とばかりに両国が防衛の面で協力する動きがあり、

イギリスはブレグジット後の自国のアジアにおけるプレゼンスを、

日本との連携を通じて強化していきたいという狙いがあったようです。

日本としても瀬取り監視は喫緊の課題でもあったので、

両者の利益は合致した、とこういうことだったみたいですね。

他所の国の軍人さんを間近で見ることができるまたとない機会です。

男性はほとんど全員刺青を二の腕から手首にかけて入れており、

女性も男性軍人と同じ部署で同等に任務についていました。

幹部候補生学校卒業式 招待行事

おそらくわたし史上最初で最後の機会だと思いますが、

幹部候補生学校の卒業式に海幕長招待枠で参加しました。

卒業式前日から招待者の艦艇見学ツァーが行われます。

このときは掃海母艦「ぶんご」に案内していただきました。

まずコーヒーをいただきながらスライドを見て

ブリーフィングを受けてから艦内を案内してもらいます。

ツァーご一行様は基本的に政治家を始め世間的にいうところの

上級国民的な(笑)肩書きの人ばかりでした。

ここになぜわたしが混じっていたのか、自分でも謎です。

減圧室も見学しました。

わたしは何度も見ていますが、他は初めての方ばかりだった模様。

「ぶんご」では帰りに機雷型のキーホルダーとか、(トゲがついていて

刺さると大変危険なのでウケ狙い以外の使用には適さない)

タオルとか手拭いとか、お土産をたくさんいただきました。

掃海隊からいただくタオルはいつも使いやすくて重宝しています。

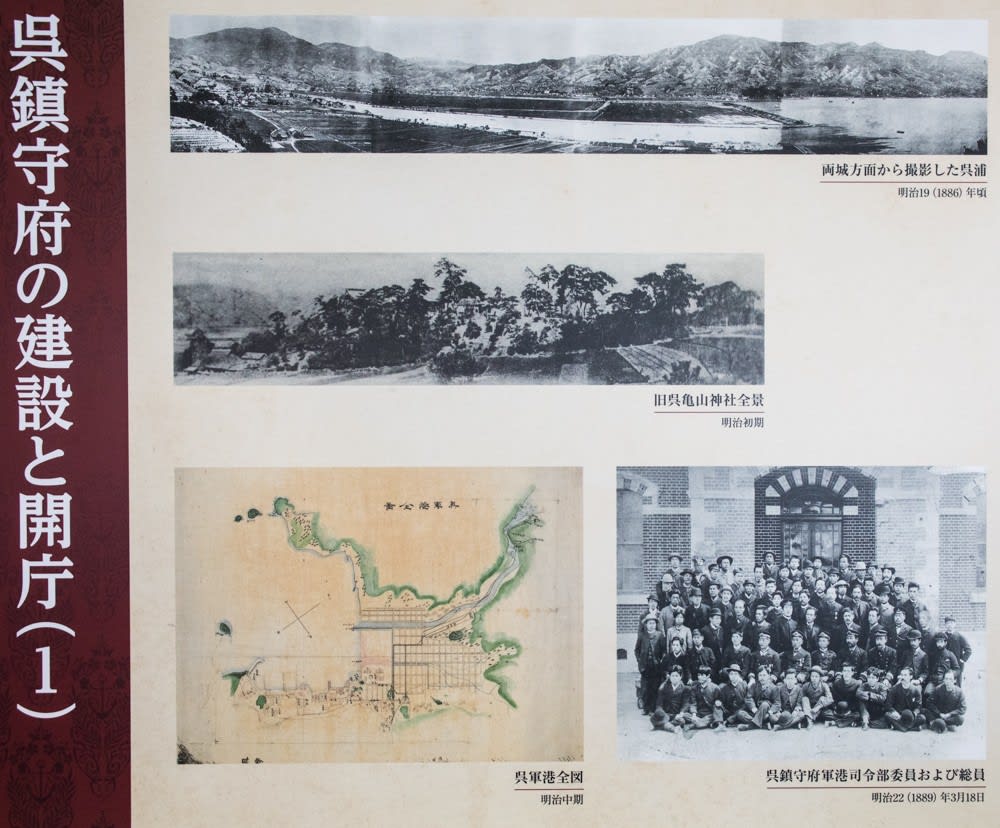

その後マイクロバスで海自史料館に移動。

掃海母艦で機雷掃海について学んだ後、歴史的な機雷掃海作業を

資料で実際に見るという趣向です。

このツァーでは自衛官がたくさん同行していたので、

質問があったらその辺にいる誰かを捕まえれば、

誰でもある程度のことは答えてくれて大変便利。

いわば参加者よりガイドが多い状態でした。

その晩は宿泊していたホテルの宴会場で海幕長主催のパーティが行われました。

壇上は、次の日の卒業式で、幹部候補生が任官した瞬間、

号令なしで行動を取るようになるのでその変化に注目して欲しい、

と「見所」を解説している幹部候補生学校長南海将補です。

アメリカ海軍第七艦隊の司令も出席していましたが、スピーチは

米海軍の雇った通訳によってすべて同時通訳されていました。

明けて翌日、呉のホテルから江田島までバスで移動し、

幹部候補生学校卒業式に出席しました。

招待客の控室は赤煉瓦の一室です。

候補生たちが授業を受けていた部屋の一つです。

幹部候補生学校における成績優秀者五名は、昔の兵学校のように

短剣こそもらいませんが、最初に名前が呼ばれ、大変晴れがましいものです。

しかし、たとえばこのあとの遠洋航海でも成績がつくわけですし、

長い自衛官人生で最初のトップが最後にトップとは限りません。

海将や海将補になった方々にうかがってみると、防衛大学校や幹候で

普通だった(あるいは全然たいしたことなかった)とおっしゃる方が

案外多いのに気付きます。

こちら側に立っているのがこの年の「赤鬼」(か青鬼)。

候補生にとって怖い存在なので昔からこのように言われていますが、

先日ある若い自衛官の父上から聞いたところによると、

候補生たちは案外ドライというのか、江田島での生活も

それなりにうまく気を抜きながら乗り切っているようです。

アルファブラボーのことも無闇に恐れるわけではなく、たとえば

何かの折に候補生一同で贈り物をしたら『泣いた赤鬼』になったので、

それをみて皆ほっこりしたり、という具合です。

卒業式では必ず第七艦隊司令官の祝辞が行われます。

それにしても勲章がたくさんで重そうだー。

このとき二階バルコニーから撮った卒業式中の写真です。

江田島名物、表門(港)までの卒業生の行進。

午前中の卒業式で任官した彼らは、祝賀昼食会には

三尉の制服に着替えて出席し、その姿で出航していきます。

毎年一人いるタイ王国からの留学生は、遠洋航海にも参加します。

練習航海の帰国行事で声をかけてこられた方の息子さんは

このタイ留学生ととても仲が良かったとおっしゃっていました。

ちh

ちh

表桟橋から船に乗り込んだ新幹部たち。

向こうに見えているのは「かしま」ですが・・・・、

このとき、「かしま」の錨が泥に埋もれて上がらず、

先頭に立つはずが艦隊の最後になるというアクシデントがありました。

後で「かしま」艦長に聞いたところ、前進と後進を交互にかけて

揺するようにして泥から引き揚げたということでした。

このことを梶元司令は水交会の会誌に書いておられます。

それによると錨が上がらないという報告は前甲板から上がり、

その報告を司令は艦橋伝令から聞き、錨鎖が切れる危険性を察知し、

甲板から実習幹部を引かせる決定をしたのは艦隊司令だったそうです。

「後知恵ですが、当日一度錨をあげてみるなど、

念には念をいれるべきであったと反省しております」

とも書いておられますが、このことは本年度の練習艦隊に

失敗から学ぶ知恵として伝えられていくに違いありません。

このとき将官艇に乗ることができたのも忘れがたい経験です。

海峡のところでは帽振れをして練習艦隊を見送る学校関係者の姿を

海上から写真に撮ることができました。

これが村川海幕長が見送った最後の練習艦隊ということになります。

第七艦隊司令もこの後交代し、この二人が制服姿で並ぶのを見るのは

最後の機会になりました。

その後山村新海幕長には市谷に表敬訪問させていただいたのですが、

市谷では写真を自粛したため、証拠写真はありません。

ちなみに山村海幕長の印象をひとことで表現させていただけるとすれば、

旧海軍でいうところの

「フレキシブルワイヤ」

という感じでした。

続く。