前回の説明では分かりにくかったかもしれませんが、

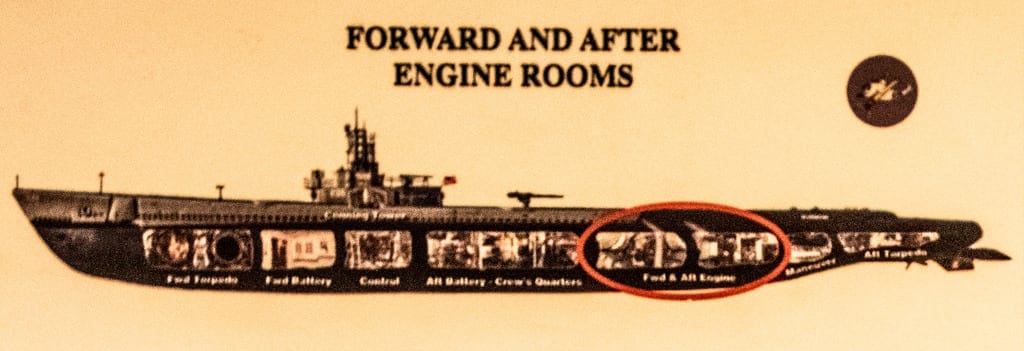

潜水艦「シルバーサイズ」のエンジンルームは

前部と後部に分かれていて、後部エンジンルームは

前から数えて6つ目のコンパートメントとなります。

今日は後部コンパートメントを紹介していきますが、その前に

前部コンパートメントの最後にあった

二つのエンジン始動スイッチをご覧ください。

前部コンパートメントの最後にあった

二つのエンジン始動スイッチをご覧ください。

#2エンジンはこのスイッチで稼働させます。

赤いノズルは、矢印に

READY//

START /OFF /STOP

//CUT OUT

START /OFF /STOP

//CUT OUT

の書かれた部分を合わせるという単純な仕組みで、

OFFの状態になっています。

その上に並んでいるノズルは左上から

START AIR AT ENGINE(エンジンスタート空気)

LUB. OIL TO FILTER(フィルターへの潤滑オイル)

LUB. OIL AT UPPER HEADER(上部ヘッダーへの潤滑オイル)

FUEL OIL IN(燃料入)

AT FILTER OUT(フィルター排出)

WATER FROM PUMP-FRESH(浄水ポンプ)

OFFの状態になっています。

その上に並んでいるノズルは左上から

START AIR AT ENGINE(エンジンスタート空気)

LUB. OIL TO FILTER(フィルターへの潤滑オイル)

LUB. OIL AT UPPER HEADER(上部ヘッダーへの潤滑オイル)

FUEL OIL IN(燃料入)

AT FILTER OUT(フィルター排出)

WATER FROM PUMP-FRESH(浄水ポンプ)

となっています。

そして紙には、またしても、この潜水艦のいろんなバルブやスイッチは

ほとんどが生きているので、勝手に触らないでください、

子供は必ず大人が監視?してください、と注意書きがあります。

そして紙には、またしても、この潜水艦のいろんなバルブやスイッチは

ほとんどが生きているので、勝手に触らないでください、

子供は必ず大人が監視?してください、と注意書きがあります。

1#、第1エンジンスイッチは第2エンジンの後部に位置します。

第1エンジンと違うのは、

WATER FROM PUMP-FRESH(浄水からの水)

ではなく、

WATER FROM PUMP-SEA(海水からの水)

となっていることだけでしょうか。

いずれにしてもこの頃のエンジン始動は非常に機構が単純で、

動かすだけなら誰でもできるという感じです。

ではなく、

WATER FROM PUMP-SEA(海水からの水)

となっていることだけでしょうか。

いずれにしてもこの頃のエンジン始動は非常に機構が単純で、

動かすだけなら誰でもできるという感じです。

さて、それでは後部エンジンルームに移動しましょう。

前部と後部の間の水密ドアをくぐります。

前部と後部の間の水密ドアをくぐります。

こちらには#3と#4のエンジンがあります。

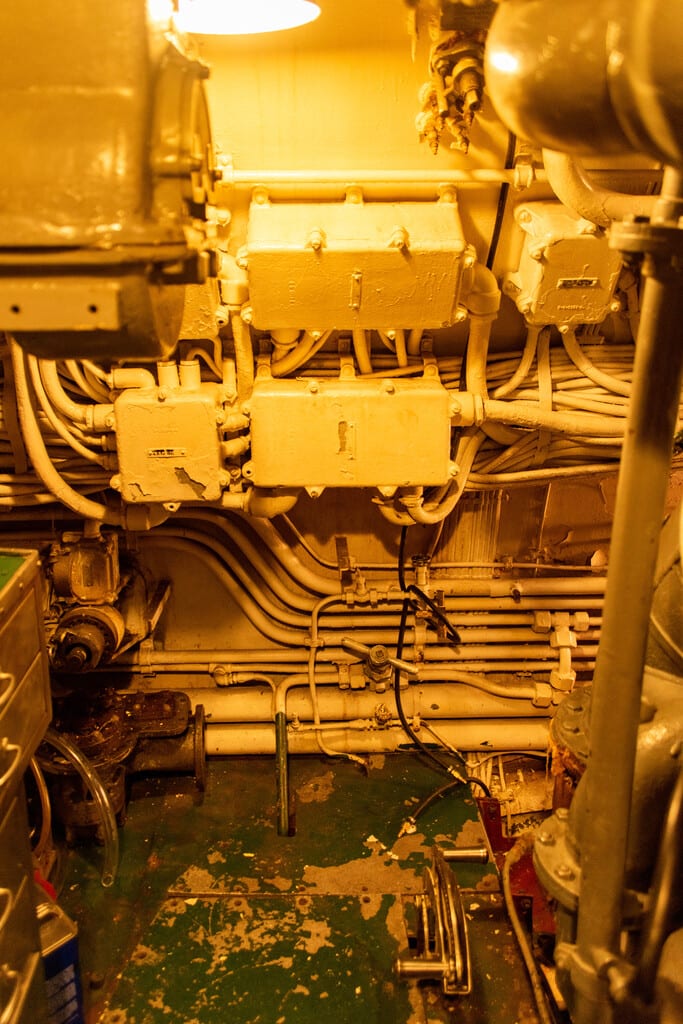

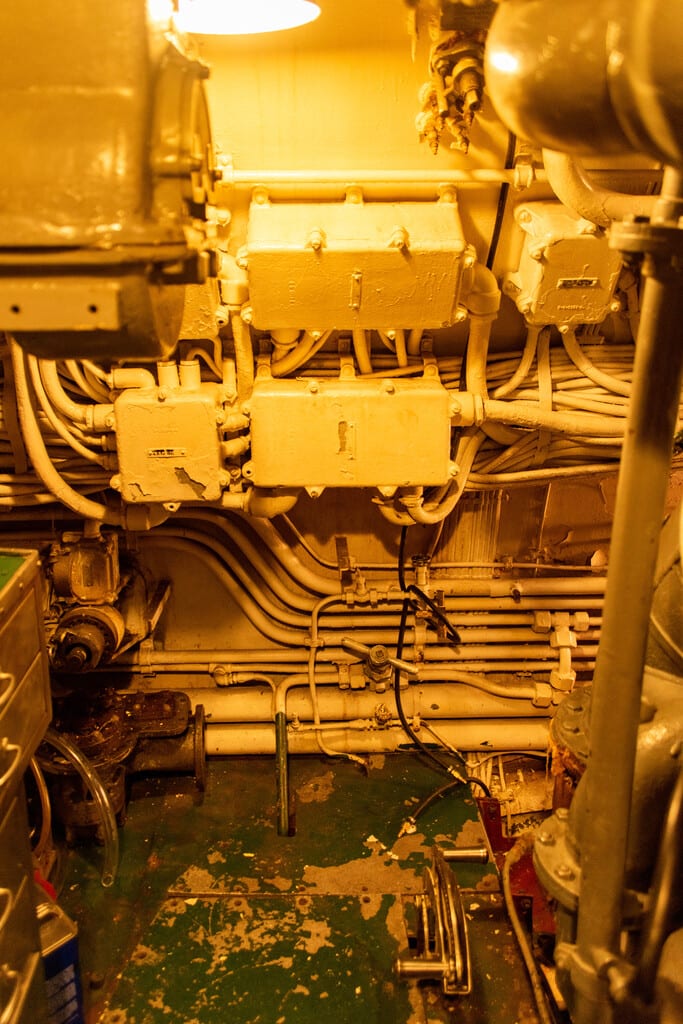

この写真は第4エンジンであり、前回も書いたように、

「シルバーサイズ」の可動するエンジンの一つです。

この写真は第4エンジンであり、前回も書いたように、

「シルバーサイズ」の可動するエンジンの一つです。

第4エンジンとその後ろの第3エンジンの間のスペースです。

引き出しがあり、人が一人立てるくらいの広さです。

前にも言ったように、この階は、巨大なディーゼルエンジン本体の

上半分が出ていて、下階とはハッチで行き来しますが、

この床にはレバー式で開閉できるハッチのようなものがあります。

引き出しがあり、人が一人立てるくらいの広さです。

前にも言ったように、この階は、巨大なディーゼルエンジン本体の

上半分が出ていて、下階とはハッチで行き来しますが、

この床にはレバー式で開閉できるハッチのようなものがあります。

後方には第3エンジンが配置されます。

エンジンには、内燃機関の構造図の額が架けられていました。

第3エンジンの上部には物入れの棚がありますが、

そこにもエンジンの構造図が貼ってあります。

そこにもエンジンの構造図が貼ってあります。

これが滅法分かりやすいので上げておきます。

上下にクランクシャフト、そしてピストンがあります。

これらは一つのシリンダーを共有しています。

インテイクは吸気、エグゾーストは排気。

そして中央に燃料を噴射する燃料イジェクターがあります。

これで各部の名前がわかったところで、こちらをどぞー。

稼働が始まると、二つのピストンはイジェクターのある中央で合流します。

上のクランクシャフトは下部のクランクシャフトと連動して動きます。

□ 排気

■ 潤滑オイル

■新鮮な水

■ 排気ガス

□スタートエア

この実際の動きについては、12:45から16:50までだけ見れば

十分お分かりいただけるかと思います。

SUBMARINE DIESEL ENGINES WWII U.S. NAVY TRAINING FILM FAIRBANKS MORSE 17984

後部エンジンルームオリジナル、シルバーサイズくん。

ほぼ潜水艦シェイプのワカサギのシルバーサイズが、

魚雷を小脇に抱え、葉巻をふかしています。

エンジンルームの内部の機材にあるということは、

絵心のある乗員の手によって描かれたものでしょう。

ほぼ潜水艦シェイプのワカサギのシルバーサイズが、

魚雷を小脇に抱え、葉巻をふかしています。

エンジンルームの内部の機材にあるということは、

絵心のある乗員の手によって描かれたものでしょう。

■ ソフトパッチ

「シルバーサイズ」紹介YouTubeで初めて知ったのですが、

エンジンルームの天井には、よく見ると明らかに後から穴を開け、

その後溶接で復元した「跡」を見ることができます。

この写真では、パイプの横とかハッチの横に

リベットの跡がたくさんついた不細工な補修後という感じで確認できます。

これを「ソフトパッチ」(soft Patch)といい、

ほとんどの潜水艦には、コンパートメントの天井にこの痕があるそうです。

ソフトパッチとは、大きすぎたりかさばったりして

ハッチから取り出せないものを取り出した跡のことで、

船倉を切断して、必要なものを出し入れした後は、

リベットでパッチを固定するか、ボルトで固定するか、溶接で固定します。

この機関室の上はリベットの穴だらけの強化板がありますが、これは

「シルバーサイズ」が生きてい他ある時点で 何か壊滅的なことが起こったか、

大きなものを取り除いたり入れたりする必要があったことを表します。

おそらく「シルバーサイズ」の場合、大きなものを

機関室に入れる必要があって、最初明らかにハッチから降ろそうとしました。

YouTubeの説明の人によると、ハッチの梯子は外れるし、

なんならデッキも完全に取り外すことができるのですが、

それ以上に大きなものを後から出し入れしたということのようです。

そこまでしないといけないものって、

エンジン以外には・・・バッテリー?

「シルバーサイズ」紹介YouTubeで初めて知ったのですが、

エンジンルームの天井には、よく見ると明らかに後から穴を開け、

その後溶接で復元した「跡」を見ることができます。

この写真では、パイプの横とかハッチの横に

リベットの跡がたくさんついた不細工な補修後という感じで確認できます。

これを「ソフトパッチ」(soft Patch)といい、

ほとんどの潜水艦には、コンパートメントの天井にこの痕があるそうです。

ソフトパッチとは、大きすぎたりかさばったりして

ハッチから取り出せないものを取り出した跡のことで、

船倉を切断して、必要なものを出し入れした後は、

リベットでパッチを固定するか、ボルトで固定するか、溶接で固定します。

この機関室の上はリベットの穴だらけの強化板がありますが、これは

「シルバーサイズ」が生きてい他ある時点で 何か壊滅的なことが起こったか、

大きなものを取り除いたり入れたりする必要があったことを表します。

おそらく「シルバーサイズ」の場合、大きなものを

機関室に入れる必要があって、最初明らかにハッチから降ろそうとしました。

YouTubeの説明の人によると、ハッチの梯子は外れるし、

なんならデッキも完全に取り外すことができるのですが、

それ以上に大きなものを後から出し入れしたということのようです。

そこまでしないといけないものって、

エンジン以外には・・・バッテリー?

■マニューバリング・ルーム

アフタートルピードルームの次のコンパートメントに移ります。

ここはマニューバリングルーム、「操縦室」です。

操縦室は潜水艦の中で最も小さなコンパートメントです。

魚で言うと尻尾の手前のキュッと細くなった部分にあります。

「ここが操縦室?じゃコントロールルーム(制御室)は一体何?」

と思われるかもしれません。

確かに潜水艦をコントロールするのは名目上制御室ですが、

実は実際に全ての力を制御するのは操縦室なのです。

操縦室の位置付けは、

「ディーゼルとプロペラの間のインターフェース」

ここはマニューバリングルーム、「操縦室」です。

操縦室は潜水艦の中で最も小さなコンパートメントです。

魚で言うと尻尾の手前のキュッと細くなった部分にあります。

「ここが操縦室?じゃコントロールルーム(制御室)は一体何?」

と思われるかもしれません。

確かに潜水艦をコントロールするのは名目上制御室ですが、

実は実際に全ての力を制御するのは操縦室なのです。

操縦室の位置付けは、

「ディーゼルとプロペラの間のインターフェース」

と考えていただければいいでしょう。

ここは歩くことのできる場所もこの通り。

大変細い通路になっていて、左側にはワイヤーのケージが現れます。

大変細い通路になっていて、左側にはワイヤーのケージが現れます。

このコンパートメントは全てがステンレス鋼でできているのですが、

中でもこのケージが部屋の圧倒的な面積を占めます。

中でもこのケージが部屋の圧倒的な面積を占めます。

そしてそのまま左舷側を進んでいくと、

ブレーカースイッチが並ぶ、非常に狭い通路があります。

ケージの中には400Vのバッテリーと発電機があるのですが、

ケージは銅製の「バスダクト」を取り囲むことによって

人が感電しないように保護する仕様になっています。

人が感電しないように保護する仕様になっています。

ケージの内側

約8フィート四方のケージには巨大な電気スイッチがあり、

ブレード(つまりスクリュー)にコンタクトします。

ブレード(つまりスクリュー)にコンタクトします。

ケージの中その2

ボートがフルパワーで動作している時、

このバスダクトを通じて400万ワットの電力を送ることができました。

ここでは二人の電気技師が任務に就き、実際にボートを動かしました。

少なくとも、推進力はこの二人が稼働していたと言って過言ではありません。

ボートがフルパワーで動作している時、

このバスダクトを通じて400万ワットの電力を送ることができました。

ここでは二人の電気技師が任務に就き、実際にボートを動かしました。

少なくとも、推進力はこの二人が稼働していたと言って過言ではありません。

プロペラシャフトに接続されたゼネラルエレクトリックモーターは、

このコンパートメントの下にあります。

コントロールパネル(操縦室制御盤)

大人の男がグッと握るのにちょうどいいサイズのレバーがパネルに10個あり、

これらのレバーは発電機からの電力がバッテリーに出入りする時、

またプロペラシャフトを動かす電気モーターへの供給をコントロールします。

レバーの上を見てみましょう。

お好きな方にはたまらない、ゲージ、ノブがずらりと並びます。

ゲージは4つのメインディーゼル発電機、

そして2つのバッテリーバンクのアンペア数と電圧を示します。

これらのレバーは発電機からの電力がバッテリーに出入りする時、

またプロペラシャフトを動かす電気モーターへの供給をコントロールします。

レバーの上を見てみましょう。

お好きな方にはたまらない、ゲージ、ノブがずらりと並びます。

ゲージは4つのメインディーゼル発電機、

そして2つのバッテリーバンクのアンペア数と電圧を示します。

真ん中には5つの大きなノブがあり、これらは

ディーゼルエンジンのリモコンスロットルです。

(なぜ5つかはわかりません)

ディーゼルエンジンはもちろんさっき見てきたばかりの

エンジンルームにあるわけですが、実際は

ここから制御されているというわけです。

ここが「操縦室」と呼ばれるわけがお分かりでしょうか。

さらに、ダッシュボードの上の方には、(電池から発生する)

水素ガスを排出するブロワーのモニターと、

バッテリーコンパートメントから爆発性ガスを除去するモニターがあります。

また、プロペラシャフト用の大きなタコメーターもあります。

実際のボートの速度のコントロールを行うのは、

プロペラシャフトモーターの可変抵抗器を制御する大きなハンドルです。

モーター自体は、これらのレバーを使用して徐々に加速し、

直列抵抗と並列抵抗を介して

その電力を順次ステップアップする必要があります。

パイプ、配管、パネルにハンドル、レバー、壁を覆うメーター。

とにかくいろんなメカメカしいものが満載のこの部屋、

ちょっと説明しましたが、これくらいはここで行われることの

氷山の一角に過ぎません。

そして、狭いコンパートメントは、人がすれ違うことができないのは勿論、

振り向いて体の向きを変えるだけでも大変です。

直列抵抗と並列抵抗を介して

その電力を順次ステップアップする必要があります。

パイプ、配管、パネルにハンドル、レバー、壁を覆うメーター。

とにかくいろんなメカメカしいものが満載のこの部屋、

ちょっと説明しましたが、これくらいはここで行われることの

氷山の一角に過ぎません。

そして、狭いコンパートメントは、人がすれ違うことができないのは勿論、

振り向いて体の向きを変えるだけでも大変です。

モーター・ジェネレーターのユニットは二つ、

右舷前方と左舷の角にあります。

これらのユニットはDC電圧を高圧し、DCをACに変換するためのものです。

また、右舷後方には操縦室から

必要な電力に応じたディーゼルの始動と停止を

エンジンルームに指示するための電信パネルがあります。

操縦室は、管制室からの指示を受けて捜査を行います。

右舷前方と左舷の角にあります。

これらのユニットはDC電圧を高圧し、DCをACに変換するためのものです。

また、右舷後方には操縦室から

必要な電力に応じたディーゼルの始動と停止を

エンジンルームに指示するための電信パネルがあります。

操縦室は、管制室からの指示を受けて捜査を行います。

コンパートメントの出口には配電図が。

スクリューを稼働させるための電力の配線が記されています。

上の図は、「ホルガー-ニエルソンメソッド」という

当時主流だった人工呼吸法を図解で示しています。

Demonstrations of the H. N. method of artificial respiration (194?)

続く。