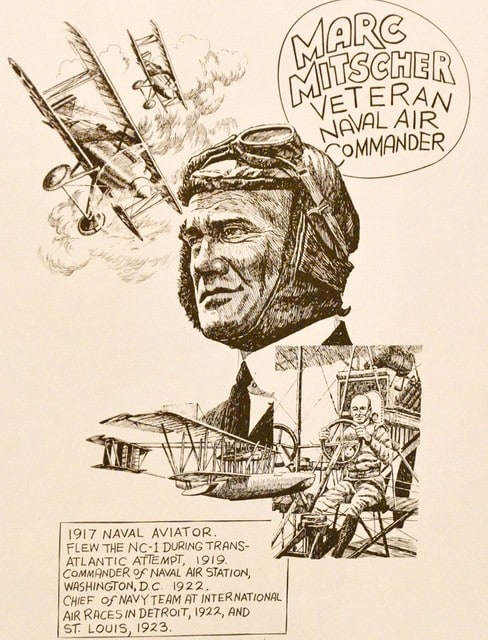

マーク・アンドリュー・’ピート’・ミッチャー

Mark Andrew ’Pete' Mitscher 1887ー1947

海軍航空部隊のベテラン司令官

1917年 海軍航空士

1919年 NC-1での大西洋横断チームに参加

1922年 ワシントンDCの海軍基地司令

1922年 デトロイトでの国際航空レース海軍チームのキャプテン

1923年 セントルイスでの国際航空レース以下同文

「ベテラン司令官」とキャッチフレーズにありますが、それは

彼、ピート・ミッチャーが参加した戦闘を書き出すだけで十分理解できます。

第一次世界大戦

第二次世界大戦

ドゥーリトル空襲 ミッドウェイ海戦 ソロモン諸島キャンペーン

フィリピンシー海戦(マリアナ沖海戦)レイテ沖海戦 硫黄島の戦い 沖縄上陸戦

まさにその個人史が近代海戦史そのものなのです。

しかしながら、その名前はハルゼーやスプルーアンスほど有名ではありません。

その理由は、彼が極端に寡黙で必要以外のことは公に喋らず、ましてや

ハルゼーやマッカーサーのように自己宣伝やそれにつながるスピーチもほとんど好まない、

真のサイレント・ネイビーであったことにあるとされます。

写真は第二次世界大戦の頃に撮られたものですが、小柄で痩せていて、

深いシワが刻まれた顔は歳より老けて見え(50代に見えます?)

聞き取れないくらいの低い声でボソボソと喋る姿は完全な陰キャで、

人によっては全くとっつきの悪い困難な人柄に見られていました。

しかし決して冷酷だったり自分のことにしか興味がないというわけではなく、

身近に彼と接した者は、彼の驚くほど優しい笑顔にほっとさせられるのが常でした。

特に自身が創世期のパイロットの草分けであったこともあり、

パイロットたちには畏敬されていただけでなく絶大な人気がありました。

【不遇の海軍兵学校時代】

ニミッツと同じく彼もドイツからの移民の息子です。

しかし、母方にウィスコンシン州議会の議員である祖父を持ち、

父親のオスカーもものちにオクラホマシティの市長になるという具合で、

決して労働階級の出ではありません。

ミッチャーはその父親の希望で海軍兵学校に入りましたが、

本人に海軍や軍事、ましてや国防に対する熱意も関心もないので、

その頃の彼に人生後半の成功を予想させる要素は全くありませんでした。

「名前がイケてない」

として彼についたあだ名は、オクラホマ出身であることから

「オクラホマ・ピート」。

2年になる頃にはそれは短縮され、彼はピートになりました。

彼の本名にはピの字もないのにAKA「ピート」であるのはそういうわけです。

彼が2年生になったときのことです。

兵学校でグループ同士の喧嘩がもとで死亡者が出るという不祥事が起こり、

彼はその罪を問われて退学させられました。

不条理なことですが、彼が手を下した事件ではなかったにかかわらず、

成績が悪く日頃の態度もよくなかったため、退学組に入れられてしまったのです。

慌てた父親は入学の時に推薦者となった下院議員にもう一度頼み込み、

ミッチャーは再入学ということで1年からやり直すことになりますが、

本人がそれを希望していなかった場合、大変辛いものであった可能性があります。

事実年下の上級生からはいじめを受け、彼の性格はより内向きになり、

そのせいで非社交的で反抗的な人物というレッテルを貼られることになります。

寡黙でとっつきにくい後年の彼の印象は、この経験によって形成されたのは

ほぼ間違い無いのではという気がします。

1910年、ミッチャーは131名中103番という成績でアナポリスを卒業しました。

【海軍パイロット第33号】

不遇な兵学校時代にミッチャーは当時話題だった航空に興味を持ち始め、

任官後いくつかの艦艇勤務を経たのち、パイロットを志願します。

海軍パイロット第33号として水上機軍団に配属になったのが1916年のことでした。

彼の運命が変わったのは、ちょうどその頃、航空を取り入れた海軍が

大西洋横断というチャレンジングなミッションを計画し、

彼にそのパイロットを務めるチャンスが与えられたことでしょう。

1916年ごろ(29歳)のミッチャー

彡⌒ミ

(´・ω・`) まだ20代なのに・・

「海軍航空の黄金時代」の最初にこの海軍の壮挙について書きましたが、

海軍が派出した3機のカーティスNC飛行艇のうち成功したのは1機だけで、

操縦していた機は濃霧で途中リタイアを余儀なくされています。

しかし成功しなかった2機もやはり歴史的な飛行に成功したという扱いで、

彼には海軍殊勲賞を授与されることになったのです。

兵学校を退学させられた超劣等生が、ある瞬間から「パイオニア」となり、

いずれ海軍航空界の「クラウンプリンス」になろうとは、

周りはもちろん本人ですら予期していなかったことでしょう。

それに彼は少尉時代に赴任先で見染めた女性とすでに結婚していたので無問題。

って何の話だ。

ちなみにこの時一緒にチャレンジを行ったメンバーのうち、彼を含む三人が提督になりました。

【ドーリトルレイド】

その後彼は「アローストック」乗組、「ラングレー」「サラトガ」飛行長、

「ラングレー」「サラトガ」副長、水上機母艦「ライト」艦長を経て

空母「ホーネット」の初代艦長に就任します。

彼もまた最初の航空メンバーとして、空母運用の基礎を築いた一人です。

真珠湾攻撃によって日本との戦争が始まったのはその2ヶ月後でした。

緒戦の敗戦続きで落ち込んでいるアメリカ国民を奮起させるために

空母から飛び立つ陸軍機で東京を奇襲する、という計画については、

可能かどうかが「ホーネット」艦長であるミッチャーに打診されて決まりました。

右ミッチャー大佐

右ミッチャー大佐

そしてドーリトル中佐率いる16機のB-25爆撃機が日本から1,050キロの発射海域の

「ホーネット」甲板を飛び立ち、首都を含む本土を攻撃したのです。

【ミッドウェイ海戦】

先日お話しした映画「ミッドウェイ」にも、「ホーネット」艦長である

ミッチャーらしき配役は全く確認できなかったわけですが、(見逃していたら<(_ _)>)

まあつまりそれだけ一般には無名だったということに他なりません。

結果だけ言うとアメリカが勝利したミッドウェイ海戦ですが、

あの映画でも強調されていたように、「ホーネット」は

魚雷爆撃部隊であるVF-8を隊長のジョン・ウォルドロン中佐以下、

ショージ・ゲイ少尉を除く全員を失っています。

出撃前のVF-8ワイルドキャット、「ホーネット」甲板にて。

「ホーネット」から出撃した第8魚雷隊。

このときの「ホーネット」はまだ就役して2ヶ月であり、

搭載している航空団の経験もまだ浅いものでした。

飛行長であるリング中佐と血気盛んなウォルドロン中佐の間に、

日本軍の迎撃計画についての口論が起こり、ウォルドロン中佐は

自らの魚雷爆撃隊を投入することを強くミッチャーに進言し、

戦闘機の護衛なしで空母艦隊に向かって行きましたが、

零戦の要撃隊に全機撃墜されることになったのはご存知の通りです。

「ホーネット」の他の航空部隊は敵を見つけることができず、

帰還できなかった航空機もあり、戦闘結果なしの損失率50%となりました。

このためミッチャーは自らの指揮が失敗に終わったと感じていました。

特に、第8航空隊のメンバー、とくにウォルドロン中佐の戦死については、

強く自身の責任を感じ、後悔していたとされます。

そのため、彼は部隊全体に対し名誉勲章を確保しようと奔走しましたが、

その働きは成功しませんでした。

最終的に第8魚雷航空隊のメンバーは海軍十字章を授与されています。

この失敗はもちろん海軍内でも事後に問題にされ、精査されました。

ミッチャーは、リングとウォルドロンの間で論争になった時、

ウォルドロンの意見を却下したのですが、結果としてそれが失敗だった、

つまりミッチャーとリングの判断ミスだった可能性もあるのだそうです。

しかし、この件についてはなぜか戦闘日報が提出されておらず、

判断のしようがなくなっていて、彼のミスだったかどうかは今もはっきりしていません。

日報がなくなったのはミッチャーを守るための海軍の隠蔽だったという説もあるそうです。

ミッドウェイ作戦の前にミッチャーは少将に昇進していました。

ハルゼーは彼をガダルカナル、ソロモン諸島の戦闘司令官に任命します。

「ジャップとの航空戦はおそらく地獄になるだろうと思っていた。

だからわたしはそこにピート・ミッチャーを送り込んだ。

奴は『戦闘馬鹿』だと知っていたからね」

さすがハルゼーらしい口の悪さですが、この「戦闘馬鹿」は、

原文通りだと「Fighting Fool」となり、悪口というより、

1932年の同名の映画(西部劇もの)から引用しているのではと思われます。

彼が無口な「戦う将官」であることは、誰もが認めるところでした。

【カミカゼ特攻の脅威】

高速空母機動部隊タスクフォース58を司令として率いるミッチャーは

トラック島の襲撃を実施したとき、

「トラック島なんてナショナルジオグラフィックの記事でしか知らなかった」

と言ったそうですが、彼は常にこのような「ドライな」一言を渋く呟くという

ユーモアのセンスを持っていたようです。

タスクフォース司令時代、首席補佐官だったのはアーレイ・バークでしたが、

彼の前職は駆逐艦艦長でした。

バークが人事長などの役割より現場の戦闘指揮官を好んでいた話は有名で、

駆逐艦が燃料を補給するため空母に横付けしている現場に

バークとともに立ち会ったミッチャーは近くの海兵隊員にこういったそうです。

「その駆逐艦が追い払われるまでバーク大尉を確保しておきたまえ」

ただしミッチャーは、水上艦出身のバークが参謀になったことを

決してよくは思っていなかったという話もあります。

空母のことは飛行機屋にしわからん!という信念を持っていたのかもしれません。

その後ミッチャーは司令としてパラオ、フィリピン、硫黄島、沖縄を転戦しますが、

この間彼を心から悩ませたのは日本軍の特攻の洗礼でした。

1945年5月11日には、旗艦「バンカーヒル」に零戦の突入があり、このため

乗員の半数が死傷、彼は旗艦を「エンタープライズ」に替えましたが、その後

またしても特攻機の突入を許し、ミッチャーはウルシーの長距離特攻を受けて

損傷した「ランドルフ」に乗り換えることになりました。

夜昼24時間問わずやってくるこの攻撃によってタスクフォースの乗員の精神は

限界に達するまでに消耗し、ニミッツもこのことを重く見ていたのは有名です。

【戦後 海軍航空を死守】

対日戦は勝利しましたが、軍事費は大幅に削減されることになり、

ここに軍の必要性をめぐって政治的駆け引きが勃発しました。

つまり、陸軍航空の擁護者たちの主張というのは、

原子爆弾の開発により、戦略爆撃機が今や提供できる壊滅的な破壊力が

国家を守ることを可能にするなら陸軍や海軍そのものは要らない、

という極論に近いものだったのですが、ミッチャーはこれに対し

真っ向から反対して海軍航空の断固たる擁護者であり続けました。

彼の声明はこのようなものです。

「日本を打ち負かしたのは空母の力である。

かの国の陸軍と海軍航空を倒したのは空母の優位性であった。

空母は我々にその本土に隣接する基地を与え、空母の力は最終的に

彼らが被った最も破壊的な空の攻撃をも可能にしたのである。

しかし空母の力が日本を打ち負かしたと言っても、それは単に

空軍が太平洋での戦いに勝ったということではない。

我々が航空と地上両面バランスの取れた統合の力の一部として

空母の力を行使したのである。

陸上に拠点をおくだけの空軍、海軍の協力のない空軍には

これらの壮挙は決して行うことはできなかったであろう」

それからすぐ、彼は海軍作戦部長への就任を打診されますが、

「その任にあらず」としてこれを辞退したため、その職には

チェスター・ニミッツが就くことになりました。

ミッチェルは1946年には海軍大将に昇進しますが、翌年2月3日、

現役のまま心臓発作のため海軍病院で死去しました。

続く。

確かにミッドウェー海戦は大きな転機でしたが、本当はその後のガタルカナル攻防、ポートモレスビーへの攻撃で日本海軍航空隊が多大な損害でその後の戦いが一方的になってしまった事でした。

ミッドウェー海戦では陸用爆弾から徹甲弾や魚雷換装に整備員とともに搭乗員が実施中の被害で多くの搭乗員が死傷し、航空母艦航空機搭乗員不足となりました。

米海軍も多くの搭乗員が死傷しましたがもともと搭乗員の数が多く、母艦航空機搭乗員が数倍であったので日本との差は歴然でした。

その後日本海軍が正しく認識し、無謀な戦域拡大や航空性能ぎりぎりのガタルカナル攻防やポートモレスビー攻撃に全力を尽くすのではなく(母艦搭乗員の投入も含め6,000人以上のパイロットや攻撃機の搭乗員、2,000機以上航空機を失ったと言われています)、海軍航空部隊の再建や錬成に努め、海軍航空機の新鋭機増産に努力し、サイパン、テニアン等を要塞化し、南西諸島、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオへの航路を維持できていれば戦い方は相当変わっていたとの論旨です。

ニューギニア方面で失ったのは航空機だけでなく、駆逐艦、潜水艦、優秀商船も陸軍や兵器補給のため多大な被害を受け、特に商船は軍需で民需に返せないほどの被害を受けてしまいました。

当然南西航路防護には大船団形成と航空機と艦艇護衛が必要ですが戦争後期まで米潜水艦から防護できれば米航空機からの被害は少なかった状態でしたので潜水艦被害を縮小し、米潜水艦を少しでも撃沈できれば物資や燃料輸送が確保できた予想です。列島ぞいに航空機の哨戒で制圧出来たともいわれています。大船団で護衛艦艇を付ければ、米潜水艦が寄ってきますが撃沈も可能となります。

全ての商船行動電報が米海軍に解析されていたのは問題ですが。

また日本潜水艦長からの上申や被害状況から連合艦隊や第6艦隊が米艦隊攻撃や物資輸送ではなく、後方海域での通商破壊に投入していれば米艦隊の補給や島嶼部侵攻に大きな影響を与えたのではないかとの検証もあります。

日本陸軍の太平洋は海軍所掌として陸軍が多少は増援するが本格的に戦わないとの考えに見誤りがありますが太平洋側にもっと師団や陸軍航空機を振り向け、1943年頃から島嶼部でも縦深な防護施設建設をやっておけばサイパン、テニアンが日本本土空襲拠点とされるのをもっと遅く出来たとも検証しています。(サイパンへの陸軍配置は1944年5月であり主力の43師団も輸送中撃沈された物資や人員も多く、防護施設を作る期間もなく6月15日上陸されてしまいました。)

この本での検証は日本軍の戦略のなさ、陸海軍の非協力さ、軍令部と連合艦隊の意思疎通の悪さ、政府と軍部の連絡の無さ等がえぐり出され、少しでもこの検証された事項が改善されていれば変った戦いとなったでしょう。歴史は覆せませんが。

1943年就役し、太平洋戦線に投入され、1945年5月11日エリス中尉の記述のように沖縄東方海上で零戦特攻機2機が突入、甚大な損傷となりました。ミッチャー提督の司令部員も戦死し、パイロットや機関科員に数多くの戦死者を出し、400名を超えた事は単艦の死者としては米海軍最大と言われますがわが海軍の死者の多さと比較してしまいます。負け戦での必要のない戦死者の多さや全員死亡が多い艦があり悄然とします。

終戦まで修理がかかり、復員等に使用はされましたが1966年除籍までほぼ保管とされました。エセックス級は改造や近代化で長く使用されましたが、大被害を受けたフランクリン(2回の特攻機被害、死傷1,000名越え)も同様に現役に復帰しませんでした。

ただ大被害を受けてもダメージコントロールの良さや乗員の努力で沈没した艦はありません。またヨークタウン、ホーネット、レキシントンと戦没艦が2代目として復活を本級でしています。

要目

基準排水量27,100トン、全長267.2m、水線幅28.4m、最大幅45m、吃水7m、主機タービン、4軸、150,000馬力、33kt、兵装12.7㎝連装高角砲4基、12.7㎝単装高角砲4基、40㎜機銃32~68門、20㎜機銃多数、搭載機80~100機、乗員約3,500名

参照海人社「世界の艦船」No291

ミッドウェー海戦でもスプルーアンスの命令に従わず、評価が悪く、その後のスプルーアンスに嫌われました。幕僚の命令伝達錯誤があった事も一因です。

ホーネットから降りたあと、しばらく置いてソロモン方面の海陸航空部隊指揮官となり、山本長官撃墜に係わっておりますが、5か月余りでマラリア等に掛かり、健康が概して米本土西岸で休養し、回復を図ります。

1944年第5艦隊の多くのエセックス級、インデペンデンス級で編成された空母群の第58任務群司令官に就任しますが、ここでも人事上の確執から前任者が降ろされた事が要因のようでした。決して第5艦隊司令官のスプルーアンス大将との間の関係は良くありませんでした。バーク参謀長とも関係がぎくしゃくしていたとも言われます。

マリアナ沖海戦での活躍やその前のトラック島空襲でスプルーアンス大将との関係が好転していきます。

アメリカの艦隊編成が特有ですが第5艦隊と第3艦隊と名称や指揮官、幕僚を入れ替えますので理解が難しいですがミッチャー提督は空母群の指揮に長く携わります。

レイテ沖海戦はハルゼー大将第3艦隊司令官、第38任務群ミッチャー中将指揮官。

「大和」撃沈をミッチャー指揮下の空母搭載機が実施し、戦艦部隊指揮官からクレームがあったりしました。

エリス中尉の記述のように特攻機の攻撃で指揮艦を何度も変えています。

特に「バンカーヒル」ではバーク参謀長ともども危険な状況で、からくも脱出しています。

この当時も健康面に支障が出て極端に痩せたそうで、戦後、作戦部副部長や艦隊司令官も歴任しましたが現役のまま死亡した事は戦時中の激職や病気もまた要因であったのでしょう。

戦後の作戦部長や指揮官は勇猛な提督でないほうが良いと判断されており、作戦部長に就任するよう要請された事は寡黙であったとしてもその能力や人物像が政治家や大統領に認められた人格であったのでしょうがご自分の寿命や健康をある程度認識されていたのではと思います。

参照新人物往来社「太平洋戦争海戦全史」

今でもアナポリスには下院議員の推薦があれば入れる制度がありますが、個人的には、これはどうなんだろうと思います。日本は戦前から試験による選抜しかありませんでした。自由の国を標榜していても、旧大陸のしきたりを引き継いでいるように思えます。

>兵学校を退学させられた超劣等生が、ある瞬間から「パイオニア」となり、いずれ海軍航空界の「クラウンプリンス」になろうとは、周りはもちろん本人ですら予期していなかったことでしょう。

出来立ての分野には、エリートは就けないでしょうね。死んじゃったら、あとが困ります(汗)

>「日本を打ち負かしたのは空母の力である。かの国の陸軍と海軍航空を倒したのは空母の優位性であった。空母は我々にその本土に隣接する基地を与え、空母の力は最終的に彼らが被った最も破壊的な空の攻撃をも可能にしたのである。空母の力が日本を打ち負かしたと言っても、それは単に空軍が太平洋での戦いに勝ったということではない。我々が航空と地上両面バランスの取れた統合の力の一部として空母の力を行使したのである。陸上に拠点をおくだけの空軍、海軍の協力のない空軍にはこれらの壮挙は決して行うことはできなかったであろう」

これは湾岸戦争の後の米海軍の基本戦略「From The Sea」の先取りと言えます。航空戦力は戦争に勝つためには必須ですが、発進基地を確保出来なければ、有効な戦力とはなりません。空母なら公海上どこからでも発進させられます。

我が国もいずも型DDHに戦闘機を搭載します。仮に中国が日本に戦争を仕掛けようとしたら、真っ先に基地を弾道ミサイルで叩くでしょう。滑走路が潰されたら、戦闘機での反撃は出来なくなりますが、DDHに搭載していれば、奇襲の際にも生き残れます。

先週、中国のものと思われる潜没潜水艦が奄美大島周辺の接続水域を航行し、海上自衛隊が追尾しました。中国が圧して来ている以上、日本にも「海軍の協力ありの空軍力」が必要だと思います。