2020年6月12日(金)

最近、魚釣り・魚採り・BC級グルメ・兄貴の刺繍・絵画にくわえ、サンショウウオだとか、俳句だとか、虫探しとか、うつつをぬかす他事が増えてしまった。

正直、書くネタがたまって困る。

今日も、雨が降らない間に園芸センターへ。

バラ園・果樹園・野菜畑・フジ棚・芝生・桜・ヤマモモ・竹林などなど、植物なら何でもござれの広大な所へ

私は虫探し、かみさんは俳句の吟行へ出かけてたのである。

これがおもしろいのなんの!

が、その話はまたいずれ。

本日は、5月末に小河川の干潟で魚採り(ガサ)の話。

2年前の西日本豪雨で、河床が砂で埋まり、かつてはワンサカいたミミズハゼもずいぶん減った。

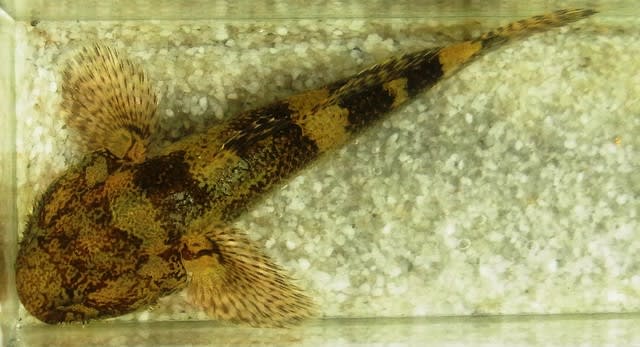

それでも、なんとか1匹目のミミズハゼ

ま、いつも見るミミズハゼだね。

2匹目の黒っぽいミミズハゼ

コイツ、たぶんイソミミズハゼやなかろうか?

尾ビレ周縁の模様も、胸ビレ軟条の1本目も、それらしいわな。

ま、ここまでは順調だったのである。

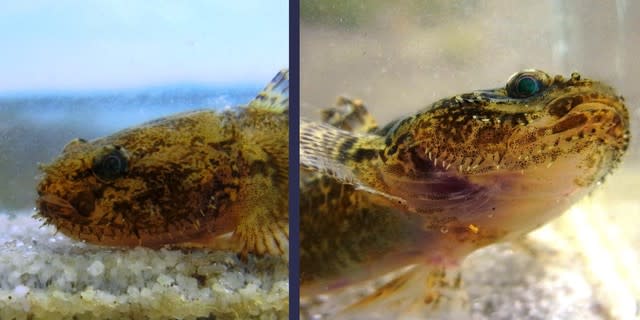

3匹目を撮影しようじゃないか!

ん?顔つきはイソミミズハゼ?

でも、体中にはっきりした斑点がちらばっとるやん?

体色も少しずつ明るくなってくし、胸ビレも少しちゃうとちゃうか?

撮影ケースに、再び普段見てるミミズハゼを入れ比べてみる。

やっぱり顔つきといい、斑点といい、ミミズハゼちゃうやん!

黒いバットにそのまんま移してみる。

どうみても同じミミズハゼには見えない。

次に、イソミミズハゼだと思ったヤツを黒バットに移してパチリ!

比べてみる。

あか~ん!

イソミミズハゼのとき、ストロボしとらへんがな!

比べられんぞ、こりゃ?

こうなりゃ白バットぢゃ!

これで3匹の撮影条件はそろった!

あらためて

ミミズハゼとイソミミズハゼ

ほいでもって斑点ポツポツミミズハゼ

3匹そろえてパチリ!

左にミミズハゼとイソミミズハゼ

右に斑点ポツポツのミミズハゼ

さてさて、そろそろ結論の時間だ!

(TV観たり風呂入ったりしてくつろがんといけんけんな)

結論!

ミミズハゼ種群はわからんっ!

(最後までおつきあい下さり、誠に申し訳ござらぬ!)

最近、魚釣り・魚採り・BC級グルメ・兄貴の刺繍・絵画にくわえ、サンショウウオだとか、俳句だとか、虫探しとか、うつつをぬかす他事が増えてしまった。

正直、書くネタがたまって困る。

今日も、雨が降らない間に園芸センターへ。

バラ園・果樹園・野菜畑・フジ棚・芝生・桜・ヤマモモ・竹林などなど、植物なら何でもござれの広大な所へ

私は虫探し、かみさんは俳句の吟行へ出かけてたのである。

これがおもしろいのなんの!

が、その話はまたいずれ。

本日は、5月末に小河川の干潟で魚採り(ガサ)の話。

2年前の西日本豪雨で、河床が砂で埋まり、かつてはワンサカいたミミズハゼもずいぶん減った。

それでも、なんとか1匹目のミミズハゼ

ま、いつも見るミミズハゼだね。

2匹目の黒っぽいミミズハゼ

コイツ、たぶんイソミミズハゼやなかろうか?

尾ビレ周縁の模様も、胸ビレ軟条の1本目も、それらしいわな。

ま、ここまでは順調だったのである。

3匹目を撮影しようじゃないか!

ん?顔つきはイソミミズハゼ?

でも、体中にはっきりした斑点がちらばっとるやん?

体色も少しずつ明るくなってくし、胸ビレも少しちゃうとちゃうか?

撮影ケースに、再び普段見てるミミズハゼを入れ比べてみる。

やっぱり顔つきといい、斑点といい、ミミズハゼちゃうやん!

黒いバットにそのまんま移してみる。

どうみても同じミミズハゼには見えない。

次に、イソミミズハゼだと思ったヤツを黒バットに移してパチリ!

比べてみる。

あか~ん!

イソミミズハゼのとき、ストロボしとらへんがな!

比べられんぞ、こりゃ?

こうなりゃ白バットぢゃ!

これで3匹の撮影条件はそろった!

あらためて

ミミズハゼとイソミミズハゼ

ほいでもって斑点ポツポツミミズハゼ

3匹そろえてパチリ!

左にミミズハゼとイソミミズハゼ

右に斑点ポツポツのミミズハゼ

さてさて、そろそろ結論の時間だ!

(TV観たり風呂入ったりしてくつろがんといけんけんな)

結論!

ミミズハゼ種群はわからんっ!

(最後までおつきあい下さり、誠に申し訳ござらぬ!)