*日付が間違っていたので過去記事を訂正しました。4/31と書いてしまったのが原因です。予約投稿で前日に書いているので気が付きませんでした。すみません。

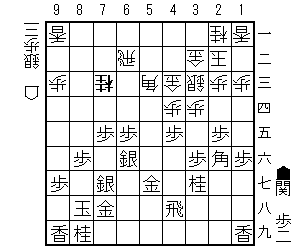

20150506今日の一手

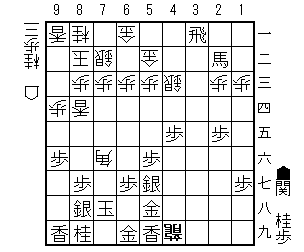

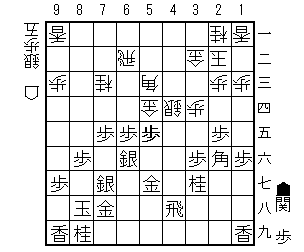

2002年の朝日アマ全国大会でYさんと。形勢判断と次の一手を考えてください。

昨日の一手の回答

自慢話ですみませんが、私の棋歴の中で一番の時です。大昔になってしまいました。このときはまだ将棋ソフトで棋譜をつけていなくて、アマ連の西村理事長に決勝の棋譜を送ってくれと頼まれて、思い出しながら書き出したものです。若い時は勢いがあるもので、実力がなくても勝てる時があるのです。

先手の私は銀矢倉から76銀右と盛り上がり、後手は65で銀交換してきたところです。駒割りは損得なし、玉の堅さも同等。違いがあるのは先手だけ桂馬が使えていることで、先手番です。となればかなりの作戦勝ちで、攻撃陣が働き出せば優位に進められます。ここでは45歩しかありません。

45同歩には53角成同金45桂が気もちいいので取れません。45歩と突いて先手の飛角桂がいっぺんに働き出した事がわかります。

それ以外の手は、24歩同銀とつき捨てるかどうかですが、45歩同歩53角成同金45桂の時に銀にかわされていることになりますから、突き捨てないほうがいいでしょう。

66歩は75飛でもつまらないし、攻めるためには歩がほしいのでもったいないです。すぐに受けなくてもまだ大丈夫です。

66銀や76銀はもう一手66歩とか65歩とか入れないと安定しません。

76銀打ならとりあえず一手で済むのですが、攻撃力が低下します。あまりゆっくりしていると27銀とやってくるかもしれませんし、ここはほかの手は考えなくてもいいでしょう。

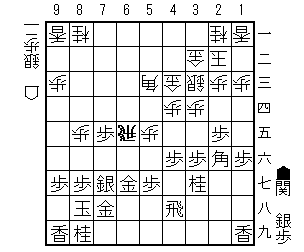

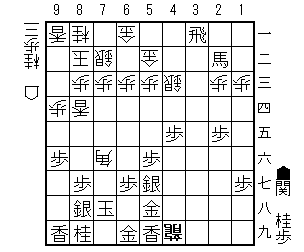

実戦は86歩同歩56歩と味をつけられました。歩を入手したので攻めが続きやすくなり、66銀打と手を入れます。57歩成同金62飛65歩73桂と進みます。

57歩成と清算したのと、62飛の位置が悪く、2手の疑問手で先手のリードが広がります。76銀もやりたい手ではありますが、金銀の連携が切れてしまうのでここは攻めたいところです。

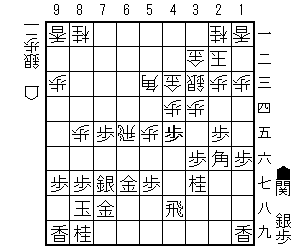

44歩同銀に54歩が気持ちのいい手。この手を厳しくした57歩成と62飛が疑問手です。同金しかなくて、55歩で技ありです。

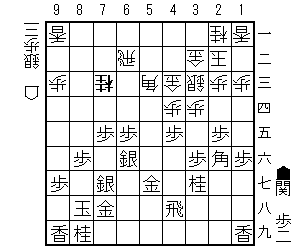

以下は55同銀53角成同金71角52飛55銀87歩同玉39角47飛65桂41銀と激しい順になるのですが、先に銀を取って後手玉に迫っているので優勢です。うまく寄せきることができました。

スランプの時には自分の勝った将棋を並べるのだという米長先生の教えを守って、昔の将棋を引っ張り出しました。勢いがあります。手が伸びています。このところ角換わりに戦型が片寄っているので、しばらくは昔の将棋を題材にします。

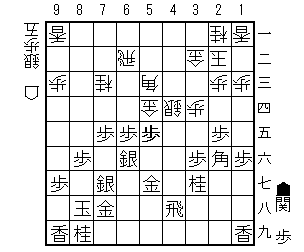

20150506今日の一手

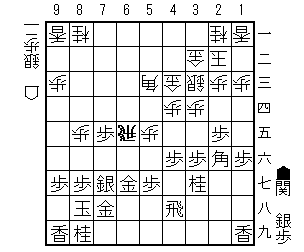

2002年の朝日アマ全国大会でYさんと。形勢判断と次の一手を考えてください。

昨日の一手の回答

自慢話ですみませんが、私の棋歴の中で一番の時です。大昔になってしまいました。このときはまだ将棋ソフトで棋譜をつけていなくて、アマ連の西村理事長に決勝の棋譜を送ってくれと頼まれて、思い出しながら書き出したものです。若い時は勢いがあるもので、実力がなくても勝てる時があるのです。

先手の私は銀矢倉から76銀右と盛り上がり、後手は65で銀交換してきたところです。駒割りは損得なし、玉の堅さも同等。違いがあるのは先手だけ桂馬が使えていることで、先手番です。となればかなりの作戦勝ちで、攻撃陣が働き出せば優位に進められます。ここでは45歩しかありません。

45同歩には53角成同金45桂が気もちいいので取れません。45歩と突いて先手の飛角桂がいっぺんに働き出した事がわかります。

それ以外の手は、24歩同銀とつき捨てるかどうかですが、45歩同歩53角成同金45桂の時に銀にかわされていることになりますから、突き捨てないほうがいいでしょう。

66歩は75飛でもつまらないし、攻めるためには歩がほしいのでもったいないです。すぐに受けなくてもまだ大丈夫です。

66銀や76銀はもう一手66歩とか65歩とか入れないと安定しません。

76銀打ならとりあえず一手で済むのですが、攻撃力が低下します。あまりゆっくりしていると27銀とやってくるかもしれませんし、ここはほかの手は考えなくてもいいでしょう。

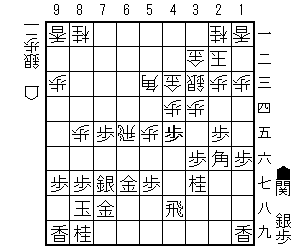

実戦は86歩同歩56歩と味をつけられました。歩を入手したので攻めが続きやすくなり、66銀打と手を入れます。57歩成同金62飛65歩73桂と進みます。

57歩成と清算したのと、62飛の位置が悪く、2手の疑問手で先手のリードが広がります。76銀もやりたい手ではありますが、金銀の連携が切れてしまうのでここは攻めたいところです。

44歩同銀に54歩が気持ちのいい手。この手を厳しくした57歩成と62飛が疑問手です。同金しかなくて、55歩で技ありです。

以下は55同銀53角成同金71角52飛55銀87歩同玉39角47飛65桂41銀と激しい順になるのですが、先に銀を取って後手玉に迫っているので優勢です。うまく寄せきることができました。

スランプの時には自分の勝った将棋を並べるのだという米長先生の教えを守って、昔の将棋を引っ張り出しました。勢いがあります。手が伸びています。このところ角換わりに戦型が片寄っているので、しばらくは昔の将棋を題材にします。