20150529今日の一手

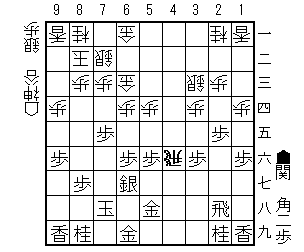

2002年神谷さんとの対局です。懐かしいのが出てきました。形勢判断と次の一手を考えてください。

昨日の一手の回答

流行?の中飛車左穴熊だと思います。(この少しあとしか見ていないので。)形勢判断をします。

駒の損得はなし。玉は先手がかなり堅いです。後手は75桂の傷も気になります。95歩と伸ばしていないので端攻めがなく、先手は安心して攻められます。先手の攻め駒は飛角だけ。後手は34飛33桂はいいのですが、43銀22角はまだ攻撃に参加できていません。総合すれば先手指しやすい。攻め手があれば優勢になります。

先手の29桂はすぐに使えませんから、歩を入手したいところです。46歩では44銀と使われるので、ここは26歩の一手でしょう。

もちろん96歩とか77銀とかも悪手ではありませんが、後手の角銀が攻撃位置につくと先手から手が出にくくなります。

実戦は素直な応手で、26同歩同飛25歩56飛44銀。1歩手に入れたので3枚の攻めになります。36歩と突きます。

同歩は24歩でと金ができます。これをとれないのでは苦しそう。

26歩35歩同銀36歩24銀(これもつらい)に同角。

同飛35銀25飛(23のほうがよい)37桂23飛24歩13飛34銀

気持ちよく攻めが続きます。32角と受けるのでしょうが、35歩27歩成23歩成同角33銀成

同桂25桂で終わりですね。

素直ではだめ、というのは形勢が悪いためですが、抵抗を考えます。

4つ前の図、36歩に46歩は手筋ですが、同飛45銀に

35歩を入れようとすると44飛で紛れます。すぐに45同飛として同桂23銀24飛22銀成同飛に46歩

75桂の傷があるのでこれが間に合います。39飛45歩74歩35角29飛成44歩

と金を作ったり33角から馬を作ったりできます。後手は歩切れなのも痛いです。

最初の26歩に46歩は、同飛44銀25歩

これで飛車を追いきれません。

26歩同歩同飛に24歩と控えたら、いろいろ見えますがじっと27飛が好手。

44銀36歩に同歩と取れなくて(24飛がありますね)、13角は15歩で駄目。

74歩と待つくらいですが、35歩同銀36歩同銀24飛

同飛同角28飛(23飛は25歩同銀68角)23飛21歩33角成

どれもきれいに攻めが決まります。後手の陣形が74歩か44銀か13角かどれか指してあれば互角の変化もあるのですが、駒組みの方向を間違えました。

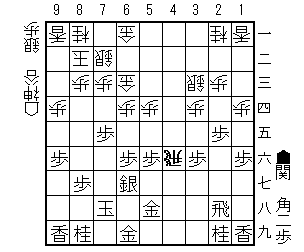

2002年神谷さんとの対局です。懐かしいのが出てきました。形勢判断と次の一手を考えてください。

昨日の一手の回答

流行?の中飛車左穴熊だと思います。(この少しあとしか見ていないので。)形勢判断をします。

駒の損得はなし。玉は先手がかなり堅いです。後手は75桂の傷も気になります。95歩と伸ばしていないので端攻めがなく、先手は安心して攻められます。先手の攻め駒は飛角だけ。後手は34飛33桂はいいのですが、43銀22角はまだ攻撃に参加できていません。総合すれば先手指しやすい。攻め手があれば優勢になります。

先手の29桂はすぐに使えませんから、歩を入手したいところです。46歩では44銀と使われるので、ここは26歩の一手でしょう。

もちろん96歩とか77銀とかも悪手ではありませんが、後手の角銀が攻撃位置につくと先手から手が出にくくなります。

実戦は素直な応手で、26同歩同飛25歩56飛44銀。1歩手に入れたので3枚の攻めになります。36歩と突きます。

同歩は24歩でと金ができます。これをとれないのでは苦しそう。

26歩35歩同銀36歩24銀(これもつらい)に同角。

同飛35銀25飛(23のほうがよい)37桂23飛24歩13飛34銀

気持ちよく攻めが続きます。32角と受けるのでしょうが、35歩27歩成23歩成同角33銀成

同桂25桂で終わりですね。

素直ではだめ、というのは形勢が悪いためですが、抵抗を考えます。

4つ前の図、36歩に46歩は手筋ですが、同飛45銀に

35歩を入れようとすると44飛で紛れます。すぐに45同飛として同桂23銀24飛22銀成同飛に46歩

75桂の傷があるのでこれが間に合います。39飛45歩74歩35角29飛成44歩

と金を作ったり33角から馬を作ったりできます。後手は歩切れなのも痛いです。

最初の26歩に46歩は、同飛44銀25歩

これで飛車を追いきれません。

26歩同歩同飛に24歩と控えたら、いろいろ見えますがじっと27飛が好手。

44銀36歩に同歩と取れなくて(24飛がありますね)、13角は15歩で駄目。

74歩と待つくらいですが、35歩同銀36歩同銀24飛

同飛同角28飛(23飛は25歩同銀68角)23飛21歩33角成

どれもきれいに攻めが決まります。後手の陣形が74歩か44銀か13角かどれか指してあれば互角の変化もあるのですが、駒組みの方向を間違えました。