20150528今日の一手

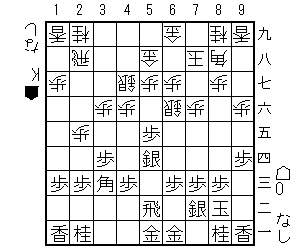

17日の名南将棋大会から、MさんとNさんの対局です。(少しあとから見たのですが多分この局面)形勢判断と次の一手を考えてください。居飛車穴熊や石田流を指す方ならぜひ細かい変化まで考えてください。(先を考えだすと難問ですが。)

昨日の一手の回答

形勢判断をします。駒の損得はなし。先手玉は堅いです。後手玉は薄いのですが、5筋を厚く構えています。先手の攻め駒は58飛56銀77角89桂で4枚。すぐには攻める手はないのですが、カウンターは強そうです。後手の攻め駒は82飛44銀22角64銀。さらに73桂とも使えるので、両者攻撃力はあります。

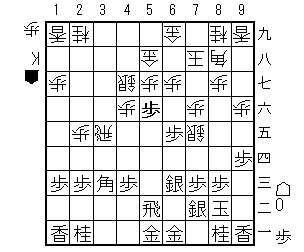

実戦は66歩42金直65歩75歩同歩72飛66角73桂と進み、これは互角の戦いです。

先手の理想を言えば、66歩に73桂とはねてもらいたい。すると後手の攻撃が難しくなります。本譜は42金直と溜めたのですから、68飛とまわってでも73桂を強要したいのですが、55歩をとられますね。

本譜66歩は角筋を止めるので、42金直ではなく、54歩とする手がありました。

65歩も見えますが、73桂から強く戦われるので少し後手もちかと思います。(65歩73桂64歩同銀68飛62飛54歩55歩67銀45銀のような変化)後手は飛桂銀銀角全部働くのです。

こういう変化を見ると、44銀がしっかり働くのがわかります。なので46歩が正しいと思います。72飛で千日手ねらいが嫌味なのですが、どうでしょうか。

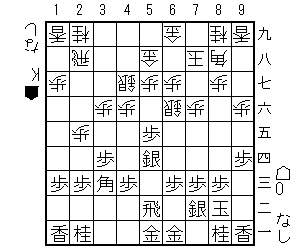

千日手回避は66角82飛88飛が部分的な手筋ですが、飛車がそれればそれこそ54歩で困ります。なのでこれは悩んだのですが、振り飛車らしく、45歩35銀47銀引!で、75歩同歩同飛に54歩。

これはきれいなサバキです。王手飛車にまでならなくても66角から11角成が実現すれば十分。77飛成同桂54銀71飛45銀55歩が最善で

以下は85桂から71飛成を狙います。

抑えになっている44銀をそらせばサバキやすいのですね。59金とサバくための準備をしているのですから、軽くいきたいです。

もっとも、45歩に33銀と我慢されたら13角の味もあり千日手なのかなという気はします。

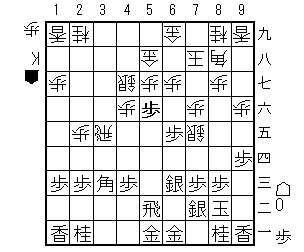

もう少しためて、48金とするのは、47金を見てやりたい手なのですが、13角59飛24角ともたれるのもありますし

72飛46歩75歩同歩同飛45歩35銀47金も73桂で

右側は姿がよくなるのですが、左側が薄いので難しい形勢です。

17日の名南将棋大会から、MさんとNさんの対局です。(少しあとから見たのですが多分この局面)形勢判断と次の一手を考えてください。居飛車穴熊や石田流を指す方ならぜひ細かい変化まで考えてください。(先を考えだすと難問ですが。)

昨日の一手の回答

形勢判断をします。駒の損得はなし。先手玉は堅いです。後手玉は薄いのですが、5筋を厚く構えています。先手の攻め駒は58飛56銀77角89桂で4枚。すぐには攻める手はないのですが、カウンターは強そうです。後手の攻め駒は82飛44銀22角64銀。さらに73桂とも使えるので、両者攻撃力はあります。

実戦は66歩42金直65歩75歩同歩72飛66角73桂と進み、これは互角の戦いです。

先手の理想を言えば、66歩に73桂とはねてもらいたい。すると後手の攻撃が難しくなります。本譜は42金直と溜めたのですから、68飛とまわってでも73桂を強要したいのですが、55歩をとられますね。

本譜66歩は角筋を止めるので、42金直ではなく、54歩とする手がありました。

65歩も見えますが、73桂から強く戦われるので少し後手もちかと思います。(65歩73桂64歩同銀68飛62飛54歩55歩67銀45銀のような変化)後手は飛桂銀銀角全部働くのです。

こういう変化を見ると、44銀がしっかり働くのがわかります。なので46歩が正しいと思います。72飛で千日手ねらいが嫌味なのですが、どうでしょうか。

千日手回避は66角82飛88飛が部分的な手筋ですが、飛車がそれればそれこそ54歩で困ります。なのでこれは悩んだのですが、振り飛車らしく、45歩35銀47銀引!で、75歩同歩同飛に54歩。

これはきれいなサバキです。王手飛車にまでならなくても66角から11角成が実現すれば十分。77飛成同桂54銀71飛45銀55歩が最善で

以下は85桂から71飛成を狙います。

抑えになっている44銀をそらせばサバキやすいのですね。59金とサバくための準備をしているのですから、軽くいきたいです。

もっとも、45歩に33銀と我慢されたら13角の味もあり千日手なのかなという気はします。

もう少しためて、48金とするのは、47金を見てやりたい手なのですが、13角59飛24角ともたれるのもありますし

72飛46歩75歩同歩同飛45歩35銀47金も73桂で

右側は姿がよくなるのですが、左側が薄いので難しい形勢です。