20150510今日の一手

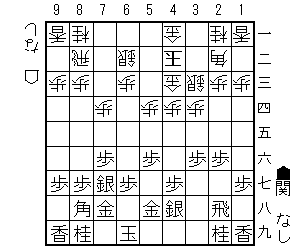

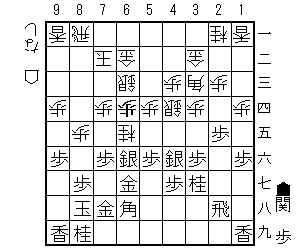

2002年江南将棋同好会にて。Hさんは早囲いの矢倉を得意にされているのですが、ここからの先手の構想は?いろいろ考えてみましょう。

昨日の一手の回答

ベテランはそれぞれの方が得意な形を持っています。Mさんは相居飛車なら右玉にしてきます。

この局面、形勢判断は、駒の損得なしです。玉の堅さも何とも言えませんね。先手のほうが右金も近くにいるのでより固いのですが、銀を66に移動させられました。駒の働きは、飛角の働きが後手のほうが明らかにいいです。先手玉をにらんでいるのですから。ただ、32金や21桂は働きが悪いですから、この局面は後手が少しだけリードしている局面です。

先手の考え方はいろいろですが、作戦負けだから手待ちをして仕掛けてもらおう、桂馬は跳ねられたけれど、64歩と打っているのですぐにつぶされないのだから、千日手を選択するのもあります。(途中で気が変わって打開するのは最悪ですが。)

作戦負けなのに、45銀と攻めるのは一番いけません。苦しくなった相手の無理な動きをとがめるというのが作戦勝ちから勝利に結びつける一番効率のいい指し方なのです。45銀同銀同桂44角24歩同歩同飛66角で

66同金57銀67金引68銀成同金寄57銀なんていう展開はつぶされます。65桂の働きが素晴らしく、81飛の存在も大きいですね。

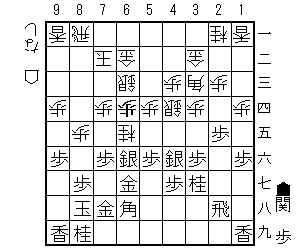

実戦は、35歩同歩26飛42角55歩同歩同銀右同銀同銀と進めて、

さっきの順よりはましなのですが、57歩から69銀という手筋があります。33角も味がいいです。ここからは、やや先手が悪いけれどチャンスもあるというくらいの局面が続いたのですが、先手玉は薄いのでやはり負けてしまいました。

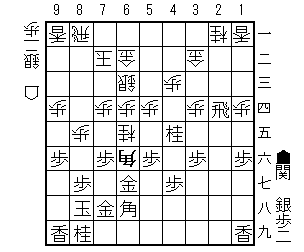

65桂が働いているなら77桂でどうかとぶつけます。77同桂成同銀65歩66歩同歩同金(銀でも)64歩

桂馬の交換はどちらも守りの桂馬で同等のようですが、先手から66歩と打って傷を消すことができません。この局面も作戦負け解消には至りません。

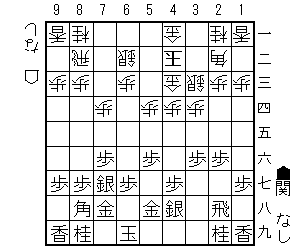

じゃあ、ほかに何があるの?ですが、2002年当時は開発されていなかった指し方があります。穴熊への組換えです。後手からは動きにくいのですから、98香42金99玉52金左88金で

これは少し先手もちかなあと思います。先手玉の安全度が上がり、離れ駒はあるものの仕掛けも十分利きそうです。

右玉対策として、角交換していない形は菊水矢倉(しゃがみ矢倉とも)が有力です。

88玉を保留してこう組めれば、先手玉の上部が厚くなり、飛角のにらみも弱くなります。65歩から桂馬を使われることもないでしょう。2002年時点では知られていなかったのですが、

マイコミ将棋BOOKS 必ず役立つプロの常識 (マイコミ将棋ブックス)

に書いてありました。2009年の本です。

時代が変われば常識も変わってきます。問題の局面の形勢判断は後手有利で変わらないのですが、数手先まで考えると先手も悪くないのです。これを大局観といいます。

2002年江南将棋同好会にて。Hさんは早囲いの矢倉を得意にされているのですが、ここからの先手の構想は?いろいろ考えてみましょう。

昨日の一手の回答

ベテランはそれぞれの方が得意な形を持っています。Mさんは相居飛車なら右玉にしてきます。

この局面、形勢判断は、駒の損得なしです。玉の堅さも何とも言えませんね。先手のほうが右金も近くにいるのでより固いのですが、銀を66に移動させられました。駒の働きは、飛角の働きが後手のほうが明らかにいいです。先手玉をにらんでいるのですから。ただ、32金や21桂は働きが悪いですから、この局面は後手が少しだけリードしている局面です。

先手の考え方はいろいろですが、作戦負けだから手待ちをして仕掛けてもらおう、桂馬は跳ねられたけれど、64歩と打っているのですぐにつぶされないのだから、千日手を選択するのもあります。(途中で気が変わって打開するのは最悪ですが。)

作戦負けなのに、45銀と攻めるのは一番いけません。苦しくなった相手の無理な動きをとがめるというのが作戦勝ちから勝利に結びつける一番効率のいい指し方なのです。45銀同銀同桂44角24歩同歩同飛66角で

66同金57銀67金引68銀成同金寄57銀なんていう展開はつぶされます。65桂の働きが素晴らしく、81飛の存在も大きいですね。

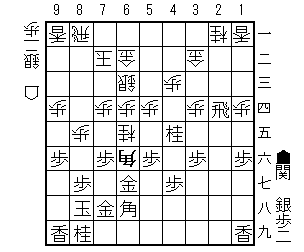

実戦は、35歩同歩26飛42角55歩同歩同銀右同銀同銀と進めて、

さっきの順よりはましなのですが、57歩から69銀という手筋があります。33角も味がいいです。ここからは、やや先手が悪いけれどチャンスもあるというくらいの局面が続いたのですが、先手玉は薄いのでやはり負けてしまいました。

65桂が働いているなら77桂でどうかとぶつけます。77同桂成同銀65歩66歩同歩同金(銀でも)64歩

桂馬の交換はどちらも守りの桂馬で同等のようですが、先手から66歩と打って傷を消すことができません。この局面も作戦負け解消には至りません。

じゃあ、ほかに何があるの?ですが、2002年当時は開発されていなかった指し方があります。穴熊への組換えです。後手からは動きにくいのですから、98香42金99玉52金左88金で

これは少し先手もちかなあと思います。先手玉の安全度が上がり、離れ駒はあるものの仕掛けも十分利きそうです。

右玉対策として、角交換していない形は菊水矢倉(しゃがみ矢倉とも)が有力です。

88玉を保留してこう組めれば、先手玉の上部が厚くなり、飛角のにらみも弱くなります。65歩から桂馬を使われることもないでしょう。2002年時点では知られていなかったのですが、

マイコミ将棋BOOKS 必ず役立つプロの常識 (マイコミ将棋ブックス)

に書いてありました。2009年の本です。

時代が変われば常識も変わってきます。問題の局面の形勢判断は後手有利で変わらないのですが、数手先まで考えると先手も悪くないのです。これを大局観といいます。