@関西弁が多く多少読みづらいが、内容的に人情あふれる情報が豊富で時代背景から日本文化の浄瑠璃(文楽)、歌舞伎等の素晴らしさが理解できる。そこに働く様々な人々、師匠と弟子の人間関係、それにまつわる演目で客の入りが浮き沈みする。半二の立作者として丁稚奉公、弟子から一人前になる腕前を磨きがく。それは妻を娶り、子を授かり、一人前の男・夫・立作者としての生き様は誰もが経験する幸不幸、それに仕事の行き詰まり。そこから苦労し立ち直り、成功となる。それには師匠あっての演目と代々継がれていく技を磨き、さらに世間の流れを読むことが大切なのだ。

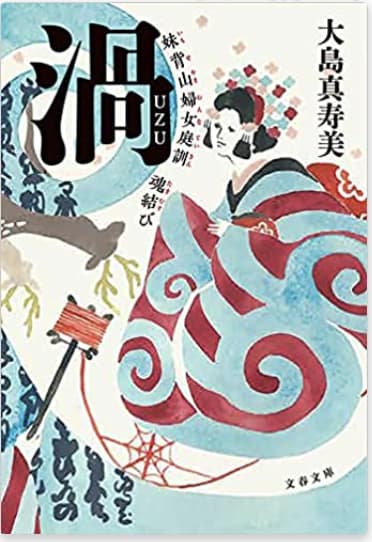

『渦』大島真寿美

「概要」江戸時代の大坂・道頓堀。穂積成章は父から近松門左衛門の硯をもらい、浄瑠璃作者・近松半二として歩みだす。だが弟弟子には先を越され、人形遣いからは何度も書き直させられ、それでも書かずにはいられない。物語が生まれる様を圧倒的熱量と義太夫のごとき流麗な語りで描く。丁稚奉公から弟子になり、演目を多く見ることで師匠から技を学び、自分のものとして変えていく。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます