吉原は、富士市の中心より少し東に位置。田子の浦港に架かる橋「沼川橋」を通ると、戦国時代の「吉原宿」のあった所。

田子江川、潤井川、小潤井川、和田川、沼川が流入し、港の周辺は、古くから製紙の町として発展してきた。

富士市ということもあって日本製紙・王子製紙・三島製紙などの製紙工場が多く、倉庫(埠頭倉庫)、運輸業、食品加工工場も集中する。

南側には石油埠頭があり、油槽所も多い、西側には、旭化成の工場、東側寄りには貯木場となっている。

港を作る前は砂浜海岸であり、湾になっていることで、定期的に浚渫工事が行われている。

しかしながら、田子の浦港に入港する外航船(外国貨物を運ぶ船舶)は、主に紙の原料となるチップや コーンスターチの原料となるトウモロコシなどの

バルカーがあり、これらはパナマックス級であることが多いが、このクラスの船に貨物が満載の状態や潮の干満を考慮しないと船底を擦ってしまい

接岸できなかったりする。

沼川の石水門は、明治19年に完成し、「6つめがね」の通称で親しまれていた。長さ63.5メートル、幅・高さ6.9メートルの立派なもので、沼川一帯の農耕地を

海水の逆流から守ってきましたが、貯木場を建設するために取り壊され、(現在は沼川橋になっています)昭和41年12月沼川石水門は、撤去され、碑が建てられている。

現在の街並み 石水門の碑

「田子の浦」

「田子の浦にうち出でてみれば白妙の 富士の高嶺に雪は降りつつ」 山部赤人(新古今集)。

(田子の浦まではるばる来てみると、富士山の高いところは真っ白になっている。今でも雪は降り続いているのだ)

「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にぞ 富士の高嶺に雪は降りける」 山部赤人(万葉集)。

(“田子の浦ゆ”の“ゆ”がまず違い、これは経由の由(ゆ)。

”田子の浦に”ではここから富士山を見たという事になり、“田子の浦ゆ”ではここを通って富士山が見えるところまで出たという)

“雪は降りつつ”と“降りける”でもかなり違う。“つつ”では今も降っているという意味になり、“ける”では降ったということになる。

“白妙の”と“真白にぞ”でもかなり違ってくる。万葉集・新古今集とどっちが・・・・。

田子の浦みなと公園の森 田子の浦 化学工場のクレーンが

「田子の浦みなと公園」山部赤人の歌碑あり。

公園から残念ながら田子の浦の港は臨められないが、秋には、展望台から、御前崎、東は箱根山麓、南は天城から大瀬崎、そして北は富士山、愛鷹山、

南アルプスと見える時もあるという。

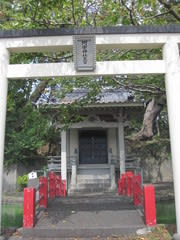

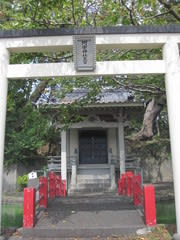

公園展望台から 園内の神社で参拝

「市の津波想定」は、東海地震の被害想定で、富士市沿岸に到達が予想される津波の高さは2.6~2.8mと推定、

田子の浦湾内に侵入した津波は高さ3.8mと推定され、市の海岸沿いには、過去の高潮被害の後に高さ17mの防潮堤が設置されており、この防潮堤を超えるような

推定はされていないという。

市内の津波の浸水の深さは0.5m以下と推定されて、津波による家屋の倒壊や人的な被害は想定されていない。

しかし、東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会の報告にもあり、想定できなかった地震の規模と巨大津波が東北地方を中心に発生し、

未曾有の大震災に日本中の沿岸地域に住んでいる人々が不安を感じている。

ここ「みなと公園」も、海は、コンクリートの壁。

「毘沙門天・妙法寺」は、中国風、インド風の建物が同じ敷地内にある毘沙門天妙法寺。

毘沙門天は、四天王最強の神で、すべてのことを一切聞きもらさない知恵者というところから多聞天とも呼ばれている。日本では財宝や福徳を与える神様としている。

毎年旧暦の正月に行われる毘沙門天大祭は日本三大だるま市の1つとして有名で、ここで売られる立派なひげのだるまは五穀豊穣、商売繁昌などの縁起物として人気。

毘沙門天妙法寺 正面

山号、香久山、毘沙門天、市今井町、 日蓮宗 本尊 一塔両尊、創建 1627年 開基 渡部彦左衛門 、開山 日深上人、本寺 身延久遠寺、 日蓮宗橘、

毘沙門輪宝 鎮守 毘沙門堂、 旧暦正月7~9日:大祭(だるま市)。

銭洗いの池に、「お札やコインを洗って種銭して下さい」、と書かれていた。毘沙門天は勝負運、開運に利益があるとされて、ここでお金を洗って商売の種銭にしたり、

勝負事などにも御利益が?。

大鳥居 鐘楼 本堂前

本堂は、毘沙門堂と呼ばれ、日本風建築、奥には、インド風建築の建物。同じ寺内の建物とは思えない、屋根は、竜が彫られている。

左右に狛犬も彫られ、歴史を感じさせる。呪文で、フクジュウカイムリョウの呪文を唱えは、惣無量の物を与えたまえの意味らしい。

焼香殿 本殿

本堂の中に、大きなダルマがあり、網で囲われていた。立派なひげをたくわえたダルマが笑っている。手前には商売繁盛と家内安全の文字。

小さなダルマは、右目だけ黒く入れられていた。念願が成就したときに左目を入れるのであろう。

本堂内 竜神 本殿外廊下

今回で富士川に沿っての旅を終わります。

田子江川、潤井川、小潤井川、和田川、沼川が流入し、港の周辺は、古くから製紙の町として発展してきた。

富士市ということもあって日本製紙・王子製紙・三島製紙などの製紙工場が多く、倉庫(埠頭倉庫)、運輸業、食品加工工場も集中する。

南側には石油埠頭があり、油槽所も多い、西側には、旭化成の工場、東側寄りには貯木場となっている。

港を作る前は砂浜海岸であり、湾になっていることで、定期的に浚渫工事が行われている。

しかしながら、田子の浦港に入港する外航船(外国貨物を運ぶ船舶)は、主に紙の原料となるチップや コーンスターチの原料となるトウモロコシなどの

バルカーがあり、これらはパナマックス級であることが多いが、このクラスの船に貨物が満載の状態や潮の干満を考慮しないと船底を擦ってしまい

接岸できなかったりする。

沼川の石水門は、明治19年に完成し、「6つめがね」の通称で親しまれていた。長さ63.5メートル、幅・高さ6.9メートルの立派なもので、沼川一帯の農耕地を

海水の逆流から守ってきましたが、貯木場を建設するために取り壊され、(現在は沼川橋になっています)昭和41年12月沼川石水門は、撤去され、碑が建てられている。

現在の街並み 石水門の碑

「田子の浦」

「田子の浦にうち出でてみれば白妙の 富士の高嶺に雪は降りつつ」 山部赤人(新古今集)。

(田子の浦まではるばる来てみると、富士山の高いところは真っ白になっている。今でも雪は降り続いているのだ)

「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にぞ 富士の高嶺に雪は降りける」 山部赤人(万葉集)。

(“田子の浦ゆ”の“ゆ”がまず違い、これは経由の由(ゆ)。

”田子の浦に”ではここから富士山を見たという事になり、“田子の浦ゆ”ではここを通って富士山が見えるところまで出たという)

“雪は降りつつ”と“降りける”でもかなり違う。“つつ”では今も降っているという意味になり、“ける”では降ったということになる。

“白妙の”と“真白にぞ”でもかなり違ってくる。万葉集・新古今集とどっちが・・・・。

田子の浦みなと公園の森 田子の浦 化学工場のクレーンが

「田子の浦みなと公園」山部赤人の歌碑あり。

公園から残念ながら田子の浦の港は臨められないが、秋には、展望台から、御前崎、東は箱根山麓、南は天城から大瀬崎、そして北は富士山、愛鷹山、

南アルプスと見える時もあるという。

公園展望台から 園内の神社で参拝

「市の津波想定」は、東海地震の被害想定で、富士市沿岸に到達が予想される津波の高さは2.6~2.8mと推定、

田子の浦湾内に侵入した津波は高さ3.8mと推定され、市の海岸沿いには、過去の高潮被害の後に高さ17mの防潮堤が設置されており、この防潮堤を超えるような

推定はされていないという。

市内の津波の浸水の深さは0.5m以下と推定されて、津波による家屋の倒壊や人的な被害は想定されていない。

しかし、東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会の報告にもあり、想定できなかった地震の規模と巨大津波が東北地方を中心に発生し、

未曾有の大震災に日本中の沿岸地域に住んでいる人々が不安を感じている。

ここ「みなと公園」も、海は、コンクリートの壁。

「毘沙門天・妙法寺」は、中国風、インド風の建物が同じ敷地内にある毘沙門天妙法寺。

毘沙門天は、四天王最強の神で、すべてのことを一切聞きもらさない知恵者というところから多聞天とも呼ばれている。日本では財宝や福徳を与える神様としている。

毎年旧暦の正月に行われる毘沙門天大祭は日本三大だるま市の1つとして有名で、ここで売られる立派なひげのだるまは五穀豊穣、商売繁昌などの縁起物として人気。

毘沙門天妙法寺 正面

山号、香久山、毘沙門天、市今井町、 日蓮宗 本尊 一塔両尊、創建 1627年 開基 渡部彦左衛門 、開山 日深上人、本寺 身延久遠寺、 日蓮宗橘、

毘沙門輪宝 鎮守 毘沙門堂、 旧暦正月7~9日:大祭(だるま市)。

銭洗いの池に、「お札やコインを洗って種銭して下さい」、と書かれていた。毘沙門天は勝負運、開運に利益があるとされて、ここでお金を洗って商売の種銭にしたり、

勝負事などにも御利益が?。

大鳥居 鐘楼 本堂前

本堂は、毘沙門堂と呼ばれ、日本風建築、奥には、インド風建築の建物。同じ寺内の建物とは思えない、屋根は、竜が彫られている。

左右に狛犬も彫られ、歴史を感じさせる。呪文で、フクジュウカイムリョウの呪文を唱えは、惣無量の物を与えたまえの意味らしい。

焼香殿 本殿

本堂の中に、大きなダルマがあり、網で囲われていた。立派なひげをたくわえたダルマが笑っている。手前には商売繁盛と家内安全の文字。

小さなダルマは、右目だけ黒く入れられていた。念願が成就したときに左目を入れるのであろう。

本堂内 竜神 本殿外廊下

今回で富士川に沿っての旅を終わります。