「相模国」ー(推定)神奈川県海老名市または小田原市・(推定)神奈川県平塚市・(推定)神奈川県中郡大磯町

相模国分寺・海老名市(相模国分寺跡)・相模国分尼寺 海老名市(相模国分尼寺跡)・一宮ー寒川神社(神奈川県高座郡寒川町)と鶴岡八幡宮、鎌倉

7世紀に成立の「相武」国造の領域(相模川流域、県中央部)と師長国造の領域(酒匂川流域と中村川流域、県西部)を合したとされる。

ヤマトタケルの子孫鎌倉別の支配する鎌倉・三浦も加わる。

もとは武蔵国と一つだったという説がある。

賀茂真淵や「倭訓栞」には、身狭(ムサ)国があり、のち身狭上・身狭下に分かれ、語の欠落などでそれぞれ相模・武蔵となったとする説。

本居宣長は、「古事記伝」で、佐斯(サシ)国を仮定し、佐斯上、身佐斯と分かれ、そののち相模・武蔵となったという。

近藤芳樹「陸路廼記」などによれば総(フサ)国の一部が総上・総下となり、のち相模・武蔵となったとされる。

(これらの説は、武蔵国がかつては毛野国(群馬県・栃木県)地域と一体であったとする考古学の成果と合わない。)

国名の語源は不明。前身とされる身狭上(ムサガミ)・佐斯上(サシガミ)が由来とする真淵や宣長の説もあれば、古代この地域の産物であったカラムシ(苧・麻布などの種)が訛った「ムシ」に由来するという説や、「坂見」の転訛(箱根の坂の上から見える地域)という説なども存在し、定説が確定できなくなっていると云う。「神奈川県史」通史編。

新装になった茅ヶ崎市役所

茅ヶ崎市は、県南部相模川の左岸河口になる。市名は、中世以来の郷名、1947年昭和22年市制施行している。

北東部は相模原台地の南西に位置、南部は海岸砂丘地で平安後期成立した大庭御厨に含まれ、江戸時代は幕府領・旗本領となり東海道の藤沢・平塚宿

間の茶屋町として賑わった所。

馬入川、相模川下流河口の「柳島」は、1691年回船業が認可され、対岸の須賀・馬入(平塚)と共に物資輸送の拠点として栄えた。

海岸地域は保養所や別荘地となり、海水浴場も開かれ市街地が進んでいった。作家の国木田独歩・坪田譲治などが療養生活を送っている。

今は、首都圏のベッドタウンとなって大規模住宅団地が。

上野公園の石灯篭が

「旧相模川橋脚」神奈川県茅ヶ崎市下町屋1丁目にある中世の遺跡。(国の史跡および天然記念物に指定)

「頼朝の家臣・稲毛三郎重成」ー橋梁遺構の発見と発掘調査で、

2004年の補修工事。

関東大震災1923年9月と1924年1月の2度の大地震の際に小出川沿いの水田から7本の木柱が出現した。

その後の発掘により地中になお3本あるのが発見。沼田頼輔博士が「吾妻鏡」にもとづいて鎌倉時代の相模川の橋脚と考証し、中世橋梁遺構として高く評価されている。

沼田はこの橋を「鎌倉時代1198年に源頼朝の家来であった(稲毛重成)が亡き妻(頼朝の妻の北条政子の妹)の供養のために相模川に架けた大橋である」と鑑定したと云う。

大正15年(1926年)に国の史跡に指定された。以来、池の中で保存されてきたが、水上に露出した部分の材の腐食が進行したため、平成13年、以降、茅ヶ崎市教育委員会による保存整備を前提とした学術目的の発掘調査がおこなわれた。

以後、3回の内容確認調査によって、新発見の橋杭1本を含めヒノキ製の橋杭が計10本確認された。

その配置は、2メートル間隔の3本1列の橋脚が10メートル間隔で4列に並んだものと推定される。

橋杭となった木柱は、年輪年代測定によれば西暦1126年-1260年の一時点に伐採されたヒノキ材と同定された。

橋杭の周辺には地震による噴砂・噴礫の痕跡、鎌倉・南北朝期の横板・角柱・礫等を用いた土留のための遺構などが確認された。

関東大震災前の相模川河口は、橋が確認されたことにより、中世における相模川は現在よりかなり東方を流れていたという。

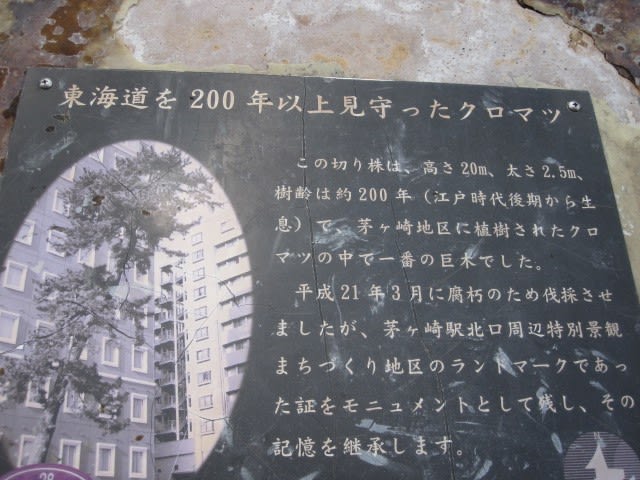

東海道200年以上見守った黒松の老木の根が歩道に

東海道宿駅53次

日本橋ー品川ー川崎ー神奈川ー保土谷ー戸津かー藤沢ー

「平塚」ー大磯ー小田原ー箱根ー三島ー沼津ー原ー吉原ー蒲原ー由比ー興津ー江尻ー府中ー岡部ー藤枝ー島田ー金谷ー日坂ー掛川ー袋井ー見附ー浜松

舞坂ー新居ー白須賀ー二川ー吉田ー御油ー赤坂ー藤川ー岡崎ー池鯉鮒ー鳴海ー宮ー桑名ー四日市ー石薬師ー庄野ー亀山ー関ー坂下ー土山

水口ー石部ー草津ー大津ー「京都」

東海道宿駅は、今年で410年以上、日本橋から京の三条大橋・平塚宿は日本橋から7宿

茅ヶ崎中央公園

「大岡越前祭」などのイベント会場に。

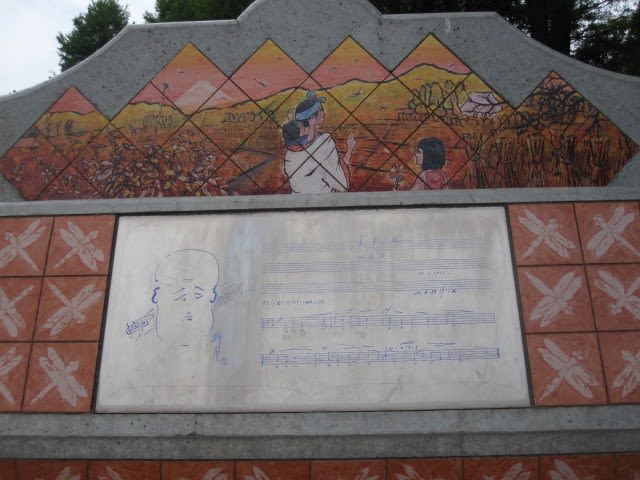

「茅ヶ崎中央公園内の童謡「赤とんぼ」の碑」

山田耕筰によって茅ヶ崎で作曲されたことを記念した碑が建っている。

まだ、新しい碑は、中央公園入口にある。「碑を建てる茅ヶ崎市民の会」が中心に、「碑の建立を契機に街の音楽文化が発展することと、山田耕筰に創作意欲を蘇らせた茅ヶ崎の自然も大切にしていきた・・・・」と。

夕焼け小焼けの赤とんぼ、追われて見たのは~いつの日か・・・・・山田耕筰41歳の時。

大岡越前・大岡忠相 1677-1751

大名に累進した江戸町奉行 父旗本大岡忠高の4男・一族の大岡忠真の養子で24歳で家督を相続、

41歳で江戸町奉行に、8代将軍吉宗の信任を受け、経済問題に取り組んでいる。

大岡先祖知行地(相州高座郡堤村)菩提寺・浄見寺ー大岡家は徳川家真参三河武士第13代まで葬られている。

大岡政談ー裁判制度を作る・目安箱投書箱設置・町火消し47組を・消火分担制・小石川養成所、医療設置・農政に尽力、治水開拓

さつま芋栽培に・人材育成、登用・・・・。

三河国内1万石所領を与えられ大名に

茅ヶ崎 「大岡越前祭」 4月中旬

浄見寺墓前祭・市民祭り越前行列・神輿パレード(中央公園10時~)

「平塚宿」 日本橋から62.6km 旅籠屋大2・中29・小23

太田道灌の作といわれる「平安紀行」の一節。

道灌が上の途次・「平塚を通り、「平塚三郎為高、平安末期の武将で三浦義明の子孫・三浦遠江入道定可のこと」を思い出し、その道跡や墓所を訊ねたが

誰一人知る者はいなかったという。

平塚市は県南部・相模川下流域相模湾に面している。市名は、高見王の子「政子」の棺を埋葬した塚の上面が、平坦であったことによると云う。

西部は北金目台地と大磯丘陵で南部は砂丘地帯、史跡に「五領ケ台貝塚・万田貝塚がある。古くから開けていたようである。

中世初期には、荘園が起こりそれらの城館跡も残っている。

江戸に入り東海道の宿場町として発展した。

相模川河口「須賀」漁港で海上輸送の要地・また馬入は東海道の渡船場として相模平野の・丹沢山地の米・材木・魚類の取引で賑わった。

明治に入ると銀行が設けられ、県内の近代的金融業の先駆けを成している。

東海道53次「平塚宿」

夏の訪れを告げる「平塚七夕祭」

7月7日を中心に5日間開催される。

国道一号線沿いの商店街中央商店街の飾り(仙台に次ぐ盛大なものと云う)

「JR平塚駅」

平塚市宝町にある、東海道本線の駅。東京駅発着系統と、新宿駅経由で高崎線に直通する湘南新宿ライン、東京駅・上野駅経由で東北本線(宇都宮線)・高崎線に直通する上野東京ラインが停車する。

明治20年、 官設鉄道が旧 横浜駅と国府津駅間に延伸されたことに伴い、国有鉄道の駅として開業し、明治31年、 専用線の供用を。

明治39年、 平塚支線が開通・明治42年、 線路名称が制定され、東海道本線所属となる。

大正12年、 関東大震災による液状化現象に伴い、馬入川鉄橋が崩壊し、翌年大正13年、 平塚支線が廃止された。

近代駅に「平塚駅ビル」

平塚七夕祭りの飾りつけは駅前から

「平塚八幡宮」

県平塚市浅間町に鎮座。

古くは、「鶴峯山八幡宮」と呼ばれ、毎年5月5日に大磯町国府本郷の神揃山で行われる「国府祭」に参加する「相模五社」の1社。

相模国における式内社ではあらず、また一国一社の八幡宮、鎮地大神と称えられている。

境内には、いくつかの末社があるが、西の池に鎮座する平塚弁財天は、「湘南ひらつか七福神めぐり」のひとつとされている。

8月15日に行われる例大祭(例祭)では早朝に扇の松海岸(平塚海岸扇の松下)にて大神輿が砂浜を練り海に入る浜降祭・浜祭典、が行われる。

創建380年頃

「祭神」 3柱ー応神天皇・神功皇后・武内宿禰命。

拝殿右に3つの境内外社があり、諏訪社・ 建御名方神、若宮社・ 仁徳天皇、神明社・ 天照大御神、事代主神、徳川家康公が

相模国一国一社・平塚七福神ー弁財天社が池に鎮座している。アヒルのいる池。

「吾妻鏡」建久3年の1192年、

源頼朝が北条政子の安産を祈願した神社として「八幡宮」の名が見え、この時に神馬が奉納されている。

「新編相模国風土記稿 巻之48」では、当社は古より相模国第5格とされていたが八幡宮とのみ称して自身を五宮とは唱えていなかったと注記したうえで、「吾妻鏡」建久3年、条では単に「八幡宮」としか記載が無いが「四宮前取大明神」の次順にあることから考えて、これは当社のことであると云う。

「相模国大中郡鶴峯山八幡宮之記」によれば、武田信玄が北条氏康を攻めた際、当社は陣所とされて戦火に遭い、社殿や旧記・古縁起等焼失した。

1591年、徳川家康が御朱印地50石を寄進、1596年 - 1615年、徳川家康が自ら参拝し、同年間の末頃に伊奈備前守忠次へ命じて戦火で荒廃していた社殿を再建させている。

1646年、江戸幕府は社殿営繕料として山林2ヶ所を寄進し、1765年、平塚宿の僧侶本誉還真18年間集めた浄財で青銅の鳥居を奉献したとある。

「新編相模国風土記稿 巻之48」では、東海道の北側に「鶴峯山」の扁額が掛けられた青銅鳥居があったと江戸時代後期の社頭景観を伝えている。

明治に入り近代社格制度が制定されると当社は県社に列せられ、明治6年、官からの達示により社名を八幡神社と改称している。

明治27年、明治天皇の皇女常宮昌子内親王、周宮房子内親王が参拝し社殿の前に松を御手植、神池に緋鯉を放生したとある。

第2次世界大戦の終戦後に近代社格制度は廃止されたが、昭和28年、神社本庁が包括する別表神社となっているが、昭和53年、社名である旧称の平塚八幡宮へ改称した。

神木

「八月の例大祭」

早朝に扇の松海岸にて大神輿が砂浜を練り海に入る「浜降祭」、その後、「浜祭典」が行われる。

「ぼんぼりまつり」などの行事や「湘南ひらつか七福神めぐり」などでも親しまれている。

境内

「末社三社」

平塚八幡宮の中で最も強いパワーが出ているとされるのが、この3つの境内外社で、それぞれのご利益があるとされている。

諏訪社→開運・交通安全 若宮社→子守・子どもの守り神 神明社→出世・商売繁盛

狛犬

毎年5月5日に大磯町国府本郷の神揃山で行われる国府祭に参加する相模五社の1社であるが、

一国一社の八幡宮、鎮地大神と称えられている。 社殿

「15代天皇 応神天皇」 河内に本拠を移しと云われる有力大王 生没年不詳

仲哀天皇と神功皇后との間と伝わる。九州で生まれ、神功皇后の摂政から天皇に。

応神天皇後、仁徳天皇とその子孫が王位を受け継ぐ、600年初めに応神天皇5世の孫・・「継体天皇」が王位についている。

八幡宮の神輿

弁財天社

巨木の黒松

湘南よさこい祭」

湘南ひらつか須賀地区には古くから歌い継がれている「相州須賀甚句」が、この「相州須賀甚句」を基に、「よさこい」のリズムに乗せて、

子供からお年寄りまで世代を越えての踊り手たちと地域間の交流の輪が・・・。

「湘南よさこい」誕生。

海、祭り、神輿とよさこい、ドッコイドッコイの掛け声とともに 力強い海の男達がかいを漕ぎ、網を投げ引くカモメが飛び、大漁の喜びに湧く様子を湘湘南よさこい、のリズムに合わせて。

6月上旬見附大広場で