「国分寺」は、国家の泰平を願い天平13年・741年 聖武天皇の命により、全国68か所に建立。

「美濃国分寺」は、昭和43年から発掘調査を始め、伽藍全体が史跡公園として整備された。

聖武天皇が仏教による国家鎮護のため、 当時の日本の各国に建立を命じた「国分寺」。

国分僧は、大和国の東大寺・ 法華寺は総国分寺・総国分尼寺とされ、全国の国分寺・国分尼寺の総本山と位置。

「絵画土器」が出土

東町田遺跡から発掘された絵画土器は、「歴史民俗資料館」で展示。

全国でもほとんど例を見ない、1個の土器に描かれた複数の図柄のほぼ全てが明らかになった。

「美濃国分寺」は、大垣市にある仏教寺院、

高野山真言宗の準別格本山、山号は「金銀山」・「瑠璃光院国分寺」本尊は薬師如来。

美濃国分寺は、江戸時代初期の再興。西美濃三十三霊場満願札所。

887年、火災で焼失。本尊などは運び出され、一時美濃国席田郡の「定額尼寺」に移転。

再び元の地に再建され、1004年、美濃国司源頼光により修復されたという記録が残る。

南北朝時代の1338年の「青野原の戦い」などの戦乱で焼失し、本尊も行方不明。

本尊薬師如来像は、江戸時代初期、真教上人が土中から見出したものと伝える。

1615年、旧美濃国分寺の北東に、金銀山瑠璃光院美濃国分寺として再興された。

「重要文化財・国指定ー木造薬師如来坐像は、

高さ304.8cm。寺伝に行基の作というが、実際には平安時代後期の作とみられる。

伝承によれば、ケヤキの大木を行基が自ら一刀三礼をし、彫り上げたという。

「馬だらい薬師」の別名があり、土中に埋没している際、背中のくぼみが土中から出ており、このくぼみに水を溜めて馬の足を洗うのに使用していたという話が伝わっている。

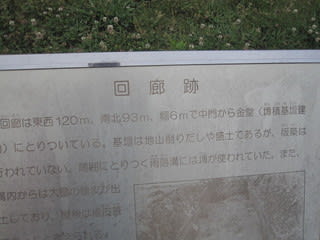

創建当時の伽藍の規模がわかるように整備され、奈良時代の国分寺の伽藍全体の状況が分かる。

美濃国分寺跡の出土品も多い。

美濃国分尼寺跡は美濃国分寺の西約1kmの不破郡垂井町平尾にある。

平成16年より5ヵ年計画で発掘調査が行なわれている。2007年に、建物の礎石などが発掘されていると云う。

「天平文化」は、7世紀終わり頃から8世紀の中頃までをいい、奈良の都平城京を中心にして華開いた貴族・仏教文化。

この文化を、聖武天皇のときの元号天平を取って天平文化と呼んでいる。

当時の皇族や貴族は、遣唐使によってもたらされた周(武周)の武則天や唐の玄宗の文化を積極的に取り入れた時代。

これによって花開いたのが、天平文化である。

なお、唐からの文化移入には特に大宰府の果たした役割が大きい。 一方、国衙・国分寺などに任命された国司(貴族)・官人や僧侶などによって地方にも新しい文物がもたらされた。

「垂井町」(垂井は、関ケ原まで一里)

濃尾平野の西端に位置し、大垣市や岐阜市のベッドタウン。

東海道新幹線、東海道本線、中山道、美濃路が通っている。

冬は積雪量が世界山岳気象観測史上1位(ギネス登録)とされ、「伊吹山」から「伊吹おろし」と呼ばれる風があり、福井県沿岸などの日本海側にも近いことから猛烈な吹雪が吹き下ろしてくる。

「関ヶ原の戦い」で毛利秀元などの武将の陣地となった南宮山は町の西南側に立つ。

山峠ー南宮山、岩手峠

河川ー相川、薬師川、大滝川、岩手川、梅谷川、大石川。

東海道新幹線が岐阜羽島駅 - 米原駅間で、「垂井駅」を通過している。

「青野原の戦い」

南北朝時代の1338年、美濃国青野原・現、岐阜県大垣市を含む地域において、上洛を目指す「北畠顕家」率いる南朝方の軍勢(北畠勢)と、土岐頼遠ら北朝方の軍勢(足利勢)との間で行われた一連の合戦。

青野原の敗報に接し、京都の足利尊氏は高師泰・佐々木道誉(京極道誉)・佐々木氏頼(六角氏頼)・細川頼春ら約5万の軍勢を差し向けた。

援軍は、近江国・美濃国の国境である黒地川(黒血川)に布陣し、背水の陣を構えたと言われる。

北畠勢は青野原の戦いに勝利したものの、長期の行軍と度重なる戦闘に疲弊したため、新手の足利勢と戦う力は無く、近江から京都への突破をあきらめ、北陸の新田義貞と合流する選択肢もあったが、北畠勢は伊勢国・伊賀国を経て吉野へ向かった。

伊勢方面に転進した理由としては、北畠氏が根拠地化しつつあった伊勢で力を立て直すためとも、新田義貞に功を立てさせるのをきらったためとも言われる。

中山道と美濃路の宿場町、「中山道・美濃路追分・垂井宿」

垂井宿は、中山道と美濃路の分岐点であり、古くから交通の要衝として栄えた。

文化年間に建てられた油屋宇吉家跡のほか、現在も宿泊ができる安永年間に建てられた旅籠・亀丸屋などの旧家が現在もその姿をとどめ、宿場町の趣を存分に感じることができる。

次回は、中山道・赤坂宿場町を。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます