山形県は、内陸の盆地気候と庄内の海岸気候とに分けられる、内陸は夏冬や昼夜の気温較差が大きい。

1933年の夏、山形市で「40.8℃」我が国最高気温記録を出している。

朝日・出羽山地による冬の季節風が遮られる山形盆地は積雪量は比較的少ないが、荒川河谷・最上峡を通って吹き込む米沢盆地や新庄盆地

端豪雪地となる。

県の歴史で、1600年頃は、上杉景勝は、米沢に移封し30万石に減封、1689年松尾芭蕉が山寺・月山などを遊覧している。

1795年最上徳内が北海道樺太を探検している。1871年山形・置賜(米沢)・酒田の三県の統合して、1876年現在の山形県になった。

1893年酒田米穀取引所・山居倉庫建設。1905年奥羽本線(福島ー青森全通)1914年陸羽西線(新庄ー余目間全通)1992年山形新幹線開業

東大手門、美術館から公園を出ると「旅籠町」

現在、義光歴史館の所に三郎右衛門屋敷があり、後に山形刑務所となって、正門の所に古松の大木が煉瓦塀の上から見えていたのが水野家老宅の門松であった。

三郎右衛門元宣は、官軍の命令によって唐丸篭に乗せられ旅篭町一~二丁目を通り、長源寺まで運ばれ、別れを惜しむ旅篭町の人びとは、店を閉じて手を合せて拝涙したという。

山形城下の焼き打ちを防ぎ、山形近代化の夜明けはこのようにして開かれた。(市史下巻近代編)

最上義光公が山形城下町をつくってから「商人・旅人は旅籠町を主な宿泊地となし…」とある。

「ハタゴ業」をする業者がいる町であったことから始まる。

山形銀行本店あたりには、大名の泊る本陣宿があり、脇本陣となっていた宿は後藤小平治であったようだ。

弘前の津軽藩は後藤屋を本陣とし、各藩主が参勤交替で泊する宿屋を定めていたようでもある。

旅篭町には、江戸期の記録によると、小清水庄蔵本陣を中心として賀川屋、佐久間屋、藤屋、松沢屋、越後屋、柴田屋などの旅篭屋があり、

北に向う通りには、吉田商店とか渡辺商店、松前屋という商人などが常に新しい商品を受け入れて販売する町人がいたが、紅花商人という

豪商も少なく本来の商人気質を持っていたといわれている。

例えば明治以前にあった「松前屋」は北海道の松前に「山形屋」という店を設けており、北海道の海産物(昆布、鮭など)を山形城下まで移入し、山形からは、古着、太物、米などを北海道に運び、その利益で松前藩の城門造りに協力している。

「湯殿山神社」

出羽三山とは、羽黒山、 月山、 湯殿山の総称で明治時代までは神仏習合の権現を祀る 修験道の山。

明治以降神山となり、羽黒山は稲倉魂命、月山は月読命、 湯殿山 は大山祇命、大国主命、少彦名命の三神を祀るが、 開山以来、羽黒派古修験道は継承され、 出羽三山に寄せる信仰は今も変わらない。

山形市庁舎の改築により、湯殿山神社も 移転した。新湯殿山神社境内に建てられた市神神社。

1916年に、第2代の山形県庁舎および山形県会議事堂として、イギリス・ルネサンス様式を基調としたレンガ造りで建てられた。

設計は、米沢出身の中條精一郎を顧問とし、現・東京都出身の田原新之助が担当。

同一人物の設計による同時期の建築ながら、旧県庁舎の方は外壁に山形県産花崗岩を用いているため、両者の外観の印象は異なる。

「文翔館(第2代山形県会議事堂)」

文翔館(第2代山形県庁舎)および前庭の県政史緑地、現在は、議場ホール(約250名収容)、中庭、2つの会議室、8つのギャラリーが貸し出されている。

文翔館の前庭にあたる南側には、1.6haの面積に日本庭園・噴水・石張りの広場などを備え、整備されている。

「長源寺」は、1622年、最上家改易(近江国朝日山藩)後、最上義光公の菩提寺であった「光禅寺」跡に建立された寺。

1622年 元和8年という年は、最上家相続問題と家臣団の不和から幕府によって転封が命ぜられ、岩城国(福島県いわき市)より鳥居忠政公が入部した年である。

鳥居公は山形城下の馬見ヶ崎川の洪水を防ぐために河川工事を行っているが、自分の菩提寺を山形に移し、七日町三丁目の長源寺を建てた。

この寺には、水野元宣公の他、堀田伊豆守正虎(千葉県佐倉)の長男墓碑もある。

長源寺 本堂 鐘楼 石塔

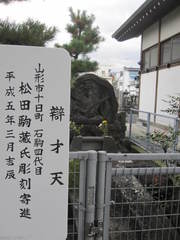

「三の丸土塁跡」

十日町口の市内の住宅街にある。

三の丸は、東西1580m・南北2090m・周囲約6.5km・71万坪。

山形駅前通りの十日町。「最上義光」時代の築造と推定の「三の丸跡」

山形県中世城館遺跡調査報告書等によれば、三の丸を含む城域は、71万坪におよぶ規模とされ、その年代は16世紀最末期の築造と考えられているが広大である。

現存は、三の丸土塁遺構の一部として比高差約5m、長さ約30mの規模の、断片的。

後世の市街地化等により消滅しており、地表上にその痕跡を見出すことは、難しいと云う。

「歌懸稲荷神社」

神社は、三の丸土塁跡に隣接した神社で、最上氏初代「斯波兼頼」公が、山形城(霞ケ城)の守り神として城内に建立したと云われる。

城主や城下の人々が短冊に歌を書いて奉納する風習から「歌懸」の名称がつけられたと云う。

1622年、最上家が改易されて新城主となった「鳥居忠政」は、人心一新をはかり、部内稲荷口(城内)の社を、三の丸の外の現在地に移し、

それ以後、このご縁日である10日ごとに定期市が門前で開かれ、十日町の名の起こりとなったと云う。

年の最初の十日市(1月10日)を初市と呼ぶなど、城下町の人々と深く結びつき信仰をあつめている。

御祭神は稲倉魂命、大市姫命、大国主命、猿田彦命、日本武尊、火産霊神。

「山形・男山」は、八日町。

寛政元年 1789年創業という歴史ある酒蔵。

厳選した山形県産米と蔵王連峰の伏流水で造る酒は、多くの支持を集めているという。蔵内の見学も可、(要予約)。

山形のお酒、沖正宗「沖正宗」・加藤喜八郎酒造「大山」・月山酒造「銀嶺月山」・樽平酒造「樽平」・出羽桜酒造「出羽桜」

冨士酒造「栄光冨士」・米鶴酒造「米鶴」・高木酒造「天泉朝日鷹」・・・・。など。平成5年で、蔵元数57家・銘柄115種。

「浄光寺」

創建は、1578年の古刹、最上義光が開基となり玄妙院日什大正師が開山。

当初は山形城外の吉原にあったと云う。

義光の父親である義守が重病になった時、住職だった日満上人が祈祷した所、完治した事から最上氏の庇護となり、城下町内に呼び寄せ堂宇を建立し寄進しいる。

最上家は、1622年にお家騒動が元で改易となると、1636年に徳川幕府2代将軍秀忠の第三子「保科正之」が山形に入封します。

正之は母親(淨光院殿法紹日恵大姉)の霊牌所と決めて浄光寺を庇護し、寺宝には保科家縁の葵緋紋白五條袈裟や同紋重箱等があり

毘沙門天像は、山形市指定有形文化財。

往生山・浄光寺は、山形三十三所 第二十七番寺

本堂

「勝因寺」

創建は、鎌倉時代、1278~1286年で、臨済宗建長寺派の禅寺として建立。現在、山形旧市内にある寺院では最古の古刹。

開山の大江和尚(おそらく宋朝禅の蘭渓道隆か大体正念の弟子であっただろうと推測されいる)

室町初期には、宮城にある松島瑞巌寺とともに東北十刹に命ぜられ、中央にも名の通った名刹として知られている。

十刹釣命書は勝因寺宝物として保管されている。

江戸時代、鳥居公時代(1624~1636年)に三の丸内の寺院はすべて移転することになり、現在の地に勝因寺も移転。

移転当初は4000坪あった敷地は、明治5年の土地処分、昭和5年の産業道路開通により、1255坪の境内地に減。

創建以来、約400年の長きにわたり鎌倉建長寺派で、海門和尚(1670年寂)の時に同じ臨済宗の京都妙心寺派に転派し、その記念に松

(海門の松)が植えられた名木である。

1700年に本堂、1718年に不動堂、1725年に庫裡を上棟。1767年に二階建の山門が上棟され、二階には正面に観音像、

両側に十六羅漢像が安置された。(天井絵図が描かれている。)

1807年には、仁王尊像が建立。その台座下には法華経全文を一石一石に書いた小石が敷き詰められ、勝因寺には延命地蔵尊がある。

移転前から街道沿いに祀られていた地蔵尊を集め、古くから人々により信仰されている。

「お酒の話」

本醸造酒は、アルコール添加量が少ない、アルコールの添加量が白米1トン当たり120リットル以下のもので、糖類の添加が一切行われていないものとなっている。その為味もまろやかな風味と濃醇味をもっており、淡麗で、少々辛く感じるものが多いようである。

本造り、本仕込みも同じ、純米酒は、アルコールを使わない為、本醸造と比べ味が少々濃厚になるようである。

次回も山形駅を目指し寺町を歩きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます