1.はじめに

ここでは、長岡特有の木造技術について述べることとします。

2.長岡の特徴

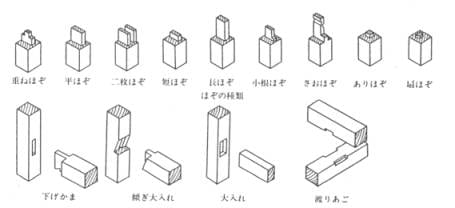

仕口、継ぎ手についての特徴

長岡の地域特有の仕口、継手は現段階では見受けられません。

仕口や継ぎ手は大工技術の初歩であり、全国共通です。

それゆえ、墨付け、仕口の図面さえあれば、どんな加工も再現できます。

雪国独自の建物~山の木を使った建物づくり

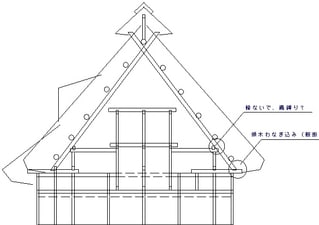

長岡は豪雪地帯であり、その特徴は小屋梁や柱の材が大きいことです。

特に小屋梁は屋根に積もった雪の荷重を受けるため、他の地域に比べて特別に大きな材料となります。

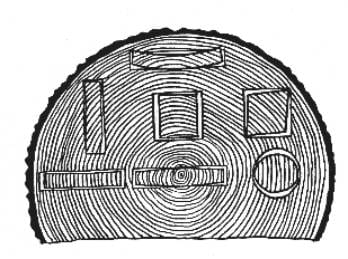

また、荷重を分散させるために、梁と梁を組み合わせる方法をとります。片方の柱から伸びる梁の上に、別の方向から伸びる梁が乗り、組み合わさることで、小屋組みの水平力への強度を増すとともに、雪による荷重を分散させます。そのため、梁の組み方は平面的ではなく、立体的となり、木組みの計画の際に頭の中で空間を思い浮かべ、丸太への墨付けで再現します。

また、上下に重なるためには、すんなり伸びた木よりも、曲がった木のほうが良く、そのため山の沢に生えているような適当な木を選んで切出してきます。近くに山のある越後長岡であるがゆえに出来る方法です。

大工町と長岡の町並み、木材流通経路

長岡は城下町で、長岡城を中心として、本町、上田町は商人の町並みが並び、それを取り巻く柿川を水路として、他の地域からの物流がさかんでした。特に中島には材木問屋が軒を並べ、信濃川から入ってきた材木を柿川を利用して運搬してきました。

その隣の日赤町は「大工町」と呼ばれ、職人は柿川から運ばれてきた材木を利用し、長岡の町並みを形成する原動力となっていました。

日赤町にある「太子堂」には「大工の神様」である聖徳太子が祭られています。

現在でも、中島町に材木店が点在し、日赤町には建設業が多く、当時の名残があり、国道351号線の上田町に掛かる橋は「匠(たくみ)橋」と命名されています。

3.歴史的背景

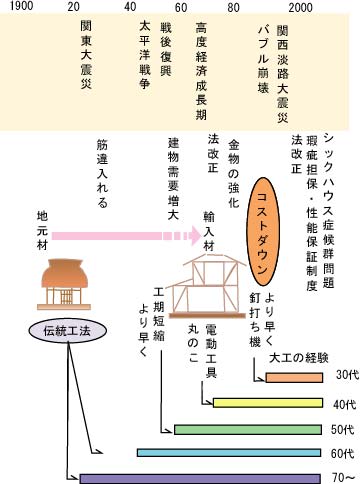

建物、技術の遷移

古来の大工による建築方法

伝統技術による建物作りは、戦前、戦後の時期まで行われていました。

2度の戦災により、中心街で残っている建物は殆ど無く、郊外の里山付近で見受けられる程度です。

戦後、高度経済成長期の簡素、合理化

戦中、戦後の物資不足を補う為に、長岡周辺の里山の木が大量に伐採されました。そのため、建物の材料となる木材の量、質共に低下し、良い材料を使った建物が少なくなります。戦後復興のため、バラックのような建物が多く建てられました。

そんな中、失業対策と乱獲された山を整備する目的で里山を中心に杉の植林がさかんに行われました。学校植林運動も展開されたのもこの頃であり、現在50~60年生の木が多いのもこのためです。

高度経済成長期に入り、住宅の需要がさらに増大すします。この時期から、国内の材木需要を補うために、外国から木材が入るようになってきました。はじめはソ連材であるエゾ松が輸入され、アメリカから米松も輸入されるに至ります。

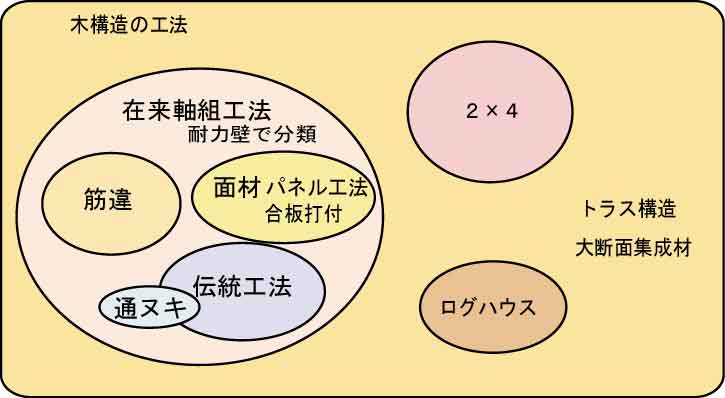

この頃の建物は、とりあえず住めれば良い程度の感覚で、構造材も細く、少ない材料で合理的に造る方法が薦められていました。より多くの建物が造れるように、仕口や継ぎ手も複雑なものから、より簡単な方法を選択するようになり、金物で強度を補う工法が採用されました。

工法の合理化、コストダウンの時代

バブル期の建物は、質の向上を狙い、外観、設備にお金をかけるようになりました。ただし、高度成長期から続く、建物自体の簡素化はあいかわらず引き継がれていて、構造材や木組みにお金をかけようという風潮ではありませんでした。

消費税の導入に伴い、営業力を強化してきた大手ハウスメーカーがマスコミを利用して主導権を握るようになります。法改正を期に大手の有利な展開となり、さらに低価格化をうたうメーカーの乱立により、コストダウンが激化しています。

欠陥住宅がマスコミにとりあげられ、瑕疵保証、性能保証を強いられることとなりました。

このような、競争が激化する中、大工はいかに早く、安く性能の良い「箱」づくりが出来るかの技術を競い合うこととなります。低コストで建物をつくるアメリカに習い、材料を豊富に使い、手間をかけない工法をとるようになります。手加工からプレカットの導入、釘も機械で打つなどの合理化が進みました。材料も国内の高い物から、海外の安い物へとシフトします。結果、シベリアの永久凍土上の森林地帯や東南アジアの熱帯雨林を大量に伐採する事態をまねいてしまい、地球環境上悪影響を及ぼすに至り、その行為は未だに続いています。

伝統技術を生かす

低価格化の競争が激化する中、里山の自然保護や伝統技術の継承をうたう昔ながらの建物づくりを目指す動きが見受けられます。

また、シックハウス症候群が社会問題となる中、化学物質を多く使った新建材の利用から、自然素材をふんだんに取り入れた健康住宅が目立ってきています。無垢(ムク)材を使うには大工の技術が必要不可欠です。

古民家の再生や古材を使った昔ながらの構造材の使い方が話題になることもあします。古材を使って田舎風の内装を再現した都会の居酒屋がにぎわう時代となっています。

カール・ベンクス氏による古民家再生

ジャニーズの人気グループが昔ながらの大工仕事や農作業、生活を楽しむ番組が高視聴率をとれる世の中です。

バブル崩壊後、長期に及ぶ不況、デフレに苦しむ中、大量消費に走った過去を反省するとともに、昔ながらの方法、生活、知恵をなつかしむ傾向にあるのではないでしょうか?

伝統技術をはじめとする古来の継承文化は、現代人の「癒し」となっているようでもあります。

その時代の建物の需要はその時によって異なるため、大工の年代によって必要とされた技術も違ってきます。

高度経済成長期より必要とされた、「より早く」作る技術は進歩の一途を遂げたのですが、伝統技術を必要としない合理性を追求する歴史でした。

現在、「伝統工法」によって作られる建物は皆無に等しく、その技術も高齢者のみが覚えている事態となっていて、若い年代への継承が必要な時期となっています。

目次へ戻る

ここでは、長岡特有の木造技術について述べることとします。

2.長岡の特徴

仕口、継ぎ手についての特徴

長岡の地域特有の仕口、継手は現段階では見受けられません。

仕口や継ぎ手は大工技術の初歩であり、全国共通です。

それゆえ、墨付け、仕口の図面さえあれば、どんな加工も再現できます。

雪国独自の建物~山の木を使った建物づくり

長岡は豪雪地帯であり、その特徴は小屋梁や柱の材が大きいことです。

特に小屋梁は屋根に積もった雪の荷重を受けるため、他の地域に比べて特別に大きな材料となります。

また、荷重を分散させるために、梁と梁を組み合わせる方法をとります。片方の柱から伸びる梁の上に、別の方向から伸びる梁が乗り、組み合わさることで、小屋組みの水平力への強度を増すとともに、雪による荷重を分散させます。そのため、梁の組み方は平面的ではなく、立体的となり、木組みの計画の際に頭の中で空間を思い浮かべ、丸太への墨付けで再現します。

また、上下に重なるためには、すんなり伸びた木よりも、曲がった木のほうが良く、そのため山の沢に生えているような適当な木を選んで切出してきます。近くに山のある越後長岡であるがゆえに出来る方法です。

大工町と長岡の町並み、木材流通経路

長岡は城下町で、長岡城を中心として、本町、上田町は商人の町並みが並び、それを取り巻く柿川を水路として、他の地域からの物流がさかんでした。特に中島には材木問屋が軒を並べ、信濃川から入ってきた材木を柿川を利用して運搬してきました。

その隣の日赤町は「大工町」と呼ばれ、職人は柿川から運ばれてきた材木を利用し、長岡の町並みを形成する原動力となっていました。

日赤町にある「太子堂」には「大工の神様」である聖徳太子が祭られています。

現在でも、中島町に材木店が点在し、日赤町には建設業が多く、当時の名残があり、国道351号線の上田町に掛かる橋は「匠(たくみ)橋」と命名されています。

3.歴史的背景

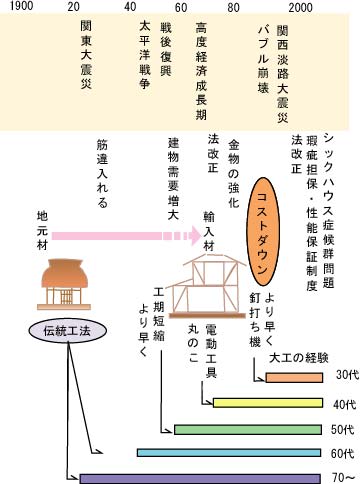

建物、技術の遷移

古来の大工による建築方法

伝統技術による建物作りは、戦前、戦後の時期まで行われていました。

2度の戦災により、中心街で残っている建物は殆ど無く、郊外の里山付近で見受けられる程度です。

戦後、高度経済成長期の簡素、合理化

戦中、戦後の物資不足を補う為に、長岡周辺の里山の木が大量に伐採されました。そのため、建物の材料となる木材の量、質共に低下し、良い材料を使った建物が少なくなります。戦後復興のため、バラックのような建物が多く建てられました。

そんな中、失業対策と乱獲された山を整備する目的で里山を中心に杉の植林がさかんに行われました。学校植林運動も展開されたのもこの頃であり、現在50~60年生の木が多いのもこのためです。

高度経済成長期に入り、住宅の需要がさらに増大すします。この時期から、国内の材木需要を補うために、外国から木材が入るようになってきました。はじめはソ連材であるエゾ松が輸入され、アメリカから米松も輸入されるに至ります。

この頃の建物は、とりあえず住めれば良い程度の感覚で、構造材も細く、少ない材料で合理的に造る方法が薦められていました。より多くの建物が造れるように、仕口や継ぎ手も複雑なものから、より簡単な方法を選択するようになり、金物で強度を補う工法が採用されました。

工法の合理化、コストダウンの時代

バブル期の建物は、質の向上を狙い、外観、設備にお金をかけるようになりました。ただし、高度成長期から続く、建物自体の簡素化はあいかわらず引き継がれていて、構造材や木組みにお金をかけようという風潮ではありませんでした。

消費税の導入に伴い、営業力を強化してきた大手ハウスメーカーがマスコミを利用して主導権を握るようになります。法改正を期に大手の有利な展開となり、さらに低価格化をうたうメーカーの乱立により、コストダウンが激化しています。

欠陥住宅がマスコミにとりあげられ、瑕疵保証、性能保証を強いられることとなりました。

このような、競争が激化する中、大工はいかに早く、安く性能の良い「箱」づくりが出来るかの技術を競い合うこととなります。低コストで建物をつくるアメリカに習い、材料を豊富に使い、手間をかけない工法をとるようになります。手加工からプレカットの導入、釘も機械で打つなどの合理化が進みました。材料も国内の高い物から、海外の安い物へとシフトします。結果、シベリアの永久凍土上の森林地帯や東南アジアの熱帯雨林を大量に伐採する事態をまねいてしまい、地球環境上悪影響を及ぼすに至り、その行為は未だに続いています。

伝統技術を生かす

低価格化の競争が激化する中、里山の自然保護や伝統技術の継承をうたう昔ながらの建物づくりを目指す動きが見受けられます。

また、シックハウス症候群が社会問題となる中、化学物質を多く使った新建材の利用から、自然素材をふんだんに取り入れた健康住宅が目立ってきています。無垢(ムク)材を使うには大工の技術が必要不可欠です。

古民家の再生や古材を使った昔ながらの構造材の使い方が話題になることもあします。古材を使って田舎風の内装を再現した都会の居酒屋がにぎわう時代となっています。

カール・ベンクス氏による古民家再生

ジャニーズの人気グループが昔ながらの大工仕事や農作業、生活を楽しむ番組が高視聴率をとれる世の中です。

バブル崩壊後、長期に及ぶ不況、デフレに苦しむ中、大量消費に走った過去を反省するとともに、昔ながらの方法、生活、知恵をなつかしむ傾向にあるのではないでしょうか?

伝統技術をはじめとする古来の継承文化は、現代人の「癒し」となっているようでもあります。

その時代の建物の需要はその時によって異なるため、大工の年代によって必要とされた技術も違ってきます。

高度経済成長期より必要とされた、「より早く」作る技術は進歩の一途を遂げたのですが、伝統技術を必要としない合理性を追求する歴史でした。

現在、「伝統工法」によって作られる建物は皆無に等しく、その技術も高齢者のみが覚えている事態となっていて、若い年代への継承が必要な時期となっています。

目次へ戻る