遠州FW -16-

令和5年12月10日、いつものメンバーで、遠州にFWに行ってきました。その様子を数回にわたってお知らせします。

諏訪原城の3回目です。

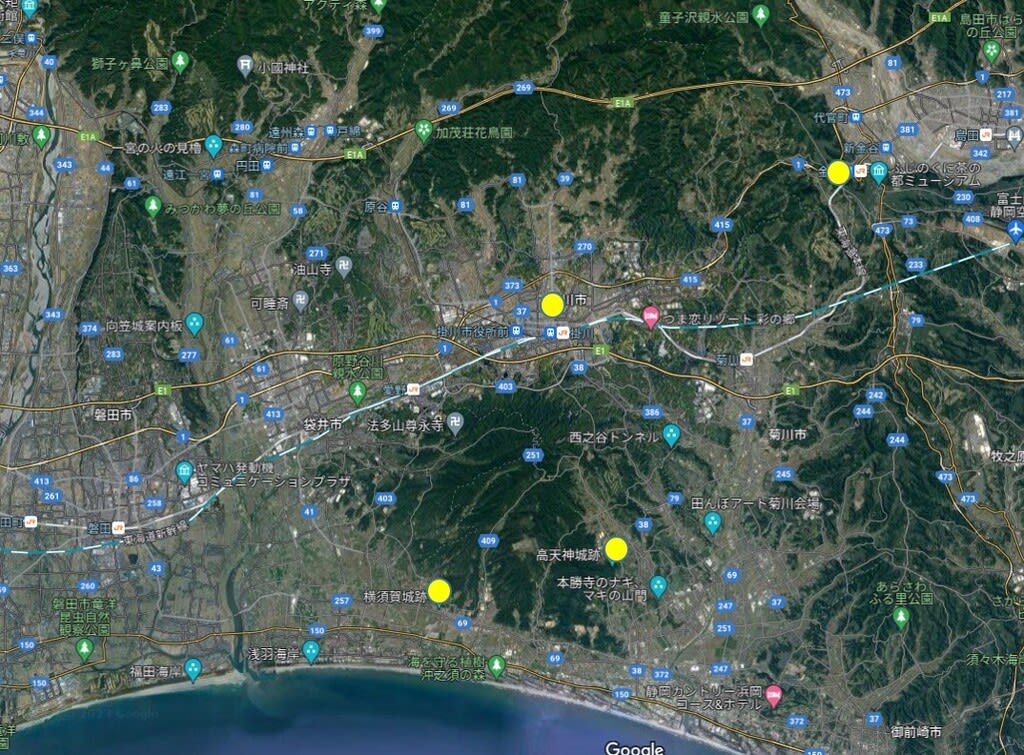

場所の確認。右上の○印です。

空から見てみましょう。

前々回紹介した古図です。

復元想像図です。

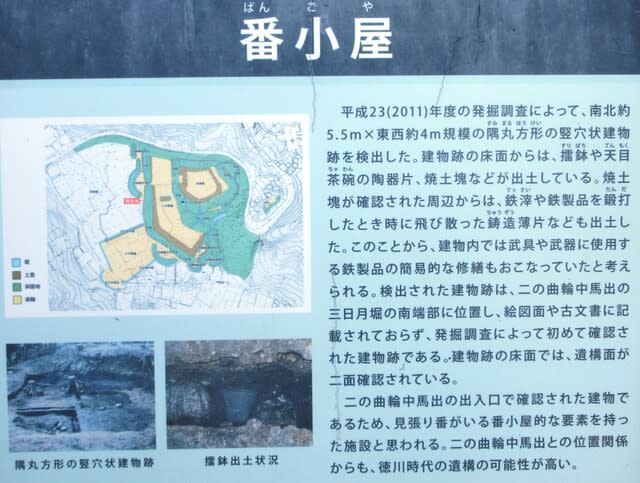

解説板は充実しています。

文字起こしをしてみましょう。

大手曲輪は、 諏訪原城の台地側前面に方形に突出した曲輪で、その位置や構造から、 最終段階の改修工事に際し、 新たに付設されたと考えられる。

大手曲輪は、大手北外堀と大手南外堀によってコの字型に囲まれ、 古絵図では、西側前面に巨大な丸馬出と三日月堀が描かれている。 この三日月堀の一部が、 平成2(1990)年の発掘調査で確認され、その存在が証明された。 平成23(2011)年度、大手北外堀の発掘調査によって、 断面形状が逆台形の箱堀であることが判明した。 堀幅は、 約5m、深さは大手曲輪側で約6mであった。 惣曲輪側の堀の法面では、 堀を掘削する段階で足場として使用されたと考えられる幅約50cmのテラス状の遺構が確認された。 大手曲輪側では上面は削られてはいたが、堀を掘った残土 (牧の原礫層) で構築された土塁を検出している。

大手曲輪は、大手北外堀と大手南外堀によってコの字型に囲まれ、 古絵図では、西側前面に巨大な丸馬出と三日月堀が描かれている。 この三日月堀の一部が、 平成2(1990)年の発掘調査で確認され、その存在が証明された。 平成23(2011)年度、大手北外堀の発掘調査によって、 断面形状が逆台形の箱堀であることが判明した。 堀幅は、 約5m、深さは大手曲輪側で約6mであった。 惣曲輪側の堀の法面では、 堀を掘削する段階で足場として使用されたと考えられる幅約50cmのテラス状の遺構が確認された。 大手曲輪側では上面は削られてはいたが、堀を掘った残土 (牧の原礫層) で構築された土塁を検出している。

大きな堀です。

いよいよ二の曲輪中馬出の三日月堀です。

文字起こししてみましょう。

諏訪原城の馬出は、広大な台地上からの敵方の攻撃を想定し、台地側にのみ7ヶ所構えられ、すべて半円形で前面に三日月堀を持つ「丸馬出」である。中でも、 南北に配置された長さ50mにも及ぶ巨大な2基の馬出が防衛ラインの拠点であった。 二の曲輪北馬出は最北端に位置し、南側二の曲輪中馬出と土橋で接続する 「重ね馬出」で、北側の防備を固めるために付設された曲輪になる。 平成20年度に実施された発掘調査で、門の柱を乗せた礎石や扉を止める門止め石が確認された。 曲輪の西側縁辺部及び、 中馬出へと続く通路西側で土塁の基底部も検出された。調査に伴い、 笄や染付碗の破片が出土している。平成29年3月、 発掘成果などを基に検討を重ね、城内の樹木を一部利用して、徳川氏時代の城門(薬医門)を復元した。

復元した城門(薬医門)です。

敵が槍を挟んでも門が閉まるように、中央が空いています。

見事な富士山が見えました。

動画を見てみましょう。

【 お城のジオラマ 】春風亭昇太師匠も大好きな諏訪原城!ジオラマで再現してみました【 鍬匠甲冑屋 】

明日に続きます。

遠州FW -1- 遠州FW -2- 遠州FW -3- 遠州FW -4- 遠州FW -5-

遠州FW -6- 遠州FW -7- 遠州FW -8- 遠州FW -9- 遠州FW -10-

遠州FW -11- 遠州FW -12- 遠州FW -13- 遠州FW -14- 遠州FW -15-

遠州FW -16-

このブログでの他のシリーズは・・・

ベトナム・ホーチミン みてある記 -1- タイ・バンコク 見てある記-1- シェムリアップみてある記 -1- 香港に来ています 台湾レポート-1- 平成25年度北方四島交流訪問事業 -古釜布湾- なごや探索 出雲 函館 京都散策 さわやか中欧 見てある記 -1- 美濃 見てある記 -1- 東京散策 みちのく三陸海岸 見てある記-1- 滋賀探訪 新城FWに参加しました-1- 碧南FWへ行ってきました -1- 安城へ行ってきました1 -本證寺- 「勝鬘寺と大久保氏ゆかりの上和田城址」(岡崎市)-1- 北陸探訪 -1- 剱神社 近江FW 長久手FWへ行ってきました -1- 遠州FW -1- 小牧FW -1- 末森城周辺FW-1- 「宮宿」-1- 大野城・大草城-1- 「鳴海宿」-1- 富士周辺五名城と諏訪の旅-1- 犬山城周辺 -1- 近江FWⅡ 安祥城周辺-1- 「有松宿」-1- 堀川七橋めぐり-1- 松平郷周辺FW -1- 桑名城 -1- 「池鯉鮒宿」-1-

「社楽の会」HP:中国ODAみてある記 韓国研修・その2 ブリスベン