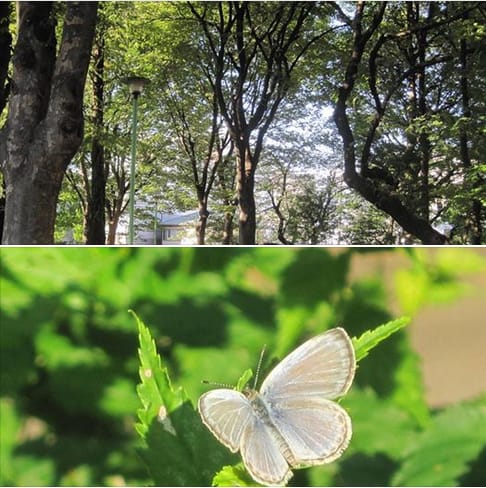

千葉市の郊外、若葉区谷当町に出かけた。

4年前からNPO法人によって、谷当町の一角にある里山と谷津田の耕作放棄された一角を整備している箇所がある。

里山に囲まれた谷津田のどん詰まりの箇所を主体にして、知人が中心になって、不耕起による稲作りを中核として何十人もの方々が何年も関わってきている。

大変な作業であり、心から頭が下がる思いだ

何年も、草ぼうぼうの箇所を開墾し、年間を通じて水を張った「冬期湛水・不耕起栽培農法」が行われている。

その中心になって農法を指導している阿部さんの講義を聞いてきた。

現地見学ではコンパクトな田んぼ7枚を見た。しっかりと整備されて地域に根付いている。

ニホンアカガエルなども、その産卵数が急増していて、生物多様性向上への成果が出ていると誇らしげに語ってくれた。そして里山や周辺にはフクロウやアオサギなどのモニタリングは周辺には多様な生物相が観察されている。

でも、冬期湛水・不耕起栽培農法は、これからの数年間が最も難しい段階に入るだろうと思う。田んぼをはじめとした周辺域でのミネラル不足が顕在化して、そのためには水田を取り巻く里山の森林を、しっかりと手入れしなければならないだろうという意見も多く出ていた。

その様ないくつもの想定もあって、研修会では議論が盛り上がりました。

地域創生に関しての話題です。

国は地方創生として取り組んでいますが、個人的には地方では対象が大きすぎてまとめができないと思い、地域創生と対象を地域に絞って考えています。

アベノミクスの発展生成の過程の中で、地方創生会議が、2040年度に全国市町村の大多数の箇所で、致命的なほど若い女性の人数が激減し、市町村の構成が成り立たなくなって破綻するもの多数という想定を発表し、これが該当する地方を始め想像以上の衝撃をもって受け止められていることはご存知と思います。

そして初めて国家戦略として、日本の人口1億人死守という事が国是と決まりました。これは画期的なことです。

なぜなら、人口を地方ごとに維持管理をしようとすると、如何に多面的な課題にぶつかってしまうか。しかもそれは戦後70年間の日本国の中央官庁指導型の、官僚という男世界中心の方々には、思考的にも想定外で、しかも制御不能な部分が一気に生じてしまうからです。

地方に現在も居残っている、幼児から成人までの若いこれからの女性が、その地方に留まって、生活をし、伴侶を求め子供を産み育てる意識が育ちえるように関われていけるかという、國としてはとんでもなく難題なことです。

少なくとも、国が予算を付けて道路工事など公共事業を推進しても、若い女性がどのような感性をもって、真剣に自分の将来と、これから産むであろう子供たちが安心・安全そして生活上の就業先の確保などを始め、近隣との付き合いや、文化力や、心豊かで快適に生きていけるのか。自分だけでなく夫や子供・舅などを含めて思い煩いでいるとしたら、その将来への限りないリスクなどを考慮すると、地方は、特に中山間地、そして千葉県で言えば里山などから、自分や家族などを伴って舞い立って都会地に移動することは極めて高い確率でしょう。

心から地域再生を考えなければ、中央官庁の役割は担えなくなってきていると思います。