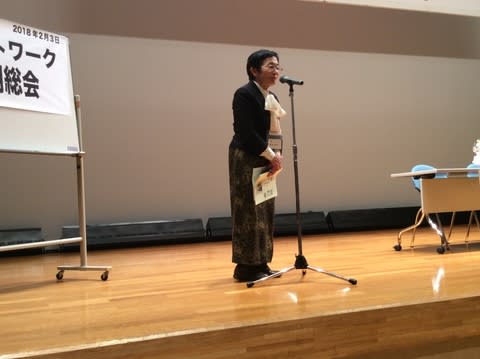

今日YOUホールで開催された「みんなの学校」上映会。ちょうど1年前には市民ネットワークもお手伝いしてこの上映会を企画しその様子をブログにも載せましたが、今回は当時の校長先生・木村泰子さんの講演会もあり、どうしても聞きたくて足を運びました。

本当にすごい先生!とにかく子どもの目線に立って、教育を考えておられる。

「ついておいで」と言ってもついてこられない子どもがいる。子どもは先生の言うことをきくのが当然だと思っていたが、学校の規律を守れない子どもが増えてきた。それは教師の指導力が足りないのか、それとも、ついてこさそうとすることが間違っているのか。教師の指導とは何か?そんな根底から教育を見つめ直した話をお聞きしました。

ついてこれない子どもを叱れば、できる子どもはその子たちをダメな子と思ってしまう。なぜついてこれないのか、なぜ学校を嫌がるのか、なぜ友達に暴力をふるってしまうのか。単にその行為を叱るのではなく、理由をしっかり見つめ、周り(教師・児童・学校サポーター)が関わり方を考えて、いろんな子どもが学べるようにするのが公立小学校なのだと。

この大空小学校の評判を聞き、他校でトラブルを起こし問題児扱いにされた子ども達が、9年間で50人以上も転校してきたそう。

障がいをもつ子ども、配慮が必要な子ども、家庭環境に恵まれない子ども、どんな子どもにも幸せになる権利がある。10年後、社会に出た時に、なりたい自分になるために学ぶのが義務教育。

だから、全ての子どもに居場所がある学校を作りたい。その思いが溢れる講演会でした。

いやー、私のこんな拙い言葉じゃ伝わらない!

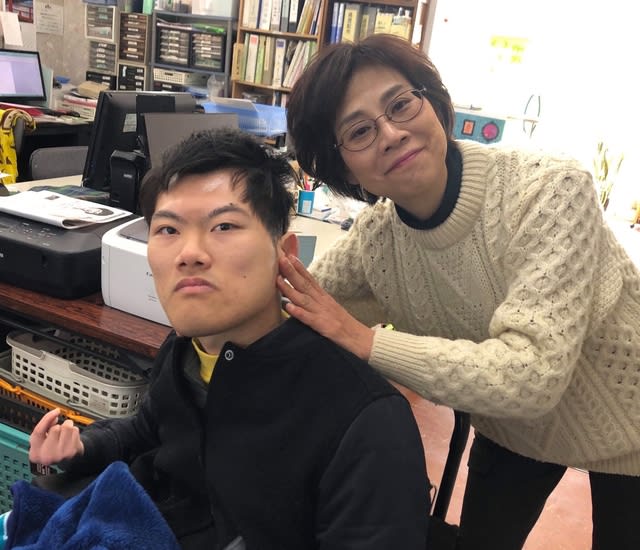

上映会と講演会の後、木村先生と主催者の皆さんとの懇親会に参加させてもらいました。

こちらでも先生の熱いトークが!

この映画は学校の一年間を追ったドキュメンタリーですが、カメラが学校に入ることに教育委員会から反発がなかったのでしょうか?との問いに、「なんで教育委員会に伺う必要があるの?」と木村先生。へつらうことなく、ご自身の信念を貫く姿勢に惚れ惚れしちゃいました。

配慮が必要な子どもと、そうでない子どもを分ける教育のあり方に苦言を呈し、共に学び合うのが教育だとキッパリおっしゃる先生。これには大阪で息子を育ててきた私も実感しています。

教師がチームになって取り組む大空小学校では、教師は受け持つ子どもの人数を聞かれると、クラスの人数ではなく全児童数を答えるのだそうです。そういえば、配慮が必要な子どもの情報を教師全員で共有し、チームで子どもを見守る姿が映画にも映っていましたよね。

インクルーシブ教育を意識したわけではなく、目の前にいる支援が必要な子ども達に当たり前の支援をしているだけ。専門性をもつ先生がいるわけでもないと、木村先生。

ということは、本気でやればどこの学校でもできるはずなんですよね。

児童・教師・学校サポーターのみんなで取り組む「みんなの学校」。この大空小学校の教育が全国に広がってほしいいです。

ここには書ききれない程いろんな話をお聞きし、胸が一杯になりました。

それにしても驚いたのは、木村先生のお住まいが私の実家がある大阪府河内長野市だったこと。世間は狭いっていうけど、本当に驚きでした。

木村先生との出会いに感謝!